2. 中国科学院科技战略咨询研究院;

3. 中国科学院大学

16世纪中期,随着澳门成为葡萄牙的殖民地,西方医学开始进入中国。西医所展现出的强大实力,使其得以在中国落地生根。随着中医与西医力量的彼消此长,20世纪初的中国爆发了一场旷日持久的中西医论争。在这场论战中,社会精英甚至提出了废弃中医的主张。由于复杂的社会、政治等原因,西医虽然未能取代中医,但西医确立了政治上的合法性,成为政府建构现代医疗体系的核心。20世纪50年代歧视和排斥中医药的政策和做法得到了一定程度的纠正,使得中医重新获得政治上的合法性,特别是1982年我国从宪法的高度明确了中医和西医的平等地位。尽管如此,选择中医还是西医一直是摆在公众面前的一道现实问题。

两份独立的调查都显示,大部分公众支持中医发展,但是在看病选择上,却选择西医,尤其是首选西医的公众[1][2]。公众似乎有些“口是心非”,即态度上支持中医,行动上选择西医。这种态度与行动的分化,以及引发的中医就医行为等问题,成为诸多学者关注的焦点。

二、中医就医行为的已有研究目前对国内公众中医就医行为的研究主要有三种进路:一是人类学进路。关注个体化的医疗选择。例如,张有春通过对单一治病过程的人类学考察后认为人们在疾病面前采取的实用主义的角度来寻求治疗,不关注中医、西医还是民间治疗的不同,不同的医学是并存、互补关系[3]。二是社会学进路。包括:(1)定量研究。主要分析公众选择中医的比例、影响因素等。例如,Xu Peng等人对农村居民的调查发现,89.9%的人会在西医治疗无效时选择中医[4];相关问卷调查研究表明,多种因素影响公众就医选择,如年龄、职业、收入、付款方式[5]等。(2)定性研究。例如,于河等人的研究发现,就医初衷、就医途径等因素影响病人的中医就医选择[6]。三是历史进路。主要关注西医进入中国后,公众选择中西医的态度。例如,杨念群分析了晚清时期病人在选择西医时既希望治疗又害怕伤害的矛盾心理[7];王传超对清末公众中西药选择的研究表明,当时人们普遍认为西药不符合中国人体质[8]。

国外对华人就医的研究,也将中医就医行为作为考察重点,其中引入扎根理论及方法成为此类研究的新进展。扎根理论提供了新的研究视角,帮助有利于研究者进一步剖析和发现公众就医的影响因素与行为模式。例如,Liu等人基于扎根理论,对英国华人就医行为的研究认为,中医就医是一种寻求健康的行为,其中包含了自我管理、治愈、就医障碍等概念,这些概念形成了一个动态的就医过程[9]。Zhang和Verhoef运用扎根理论研究了加拿大华人的健康管理策略,得出影响健康管理策略的因素,包括症状、对疾病的认知、中医的认知、就医障碍等[10]。

本文在已有研究基础上,采用扎根理论研究方法进一步探讨国内公众的中医就医行为。以“面临中医和西医将如何做出选择”为出发点,剖析公众中医就医的行为模式,并力图给出理论性的解释。

三、研究方法与过程 1. 研究方法扎根理论最早于20世纪60年代由格拉泽(Barney G. Glaser)和施特劳斯(Anselm L. Strauss)提出,经过不断的发展形成了三个不同版本[11]。但是格拉泽与施特劳斯的原始版本较好的体现了扎根理论思想和精神,给研究者很大的自由度,发挥创造力来形成富有解释力的理论。原始版本将扎根理论研究过程分为两个阶段:实质性编码与理论编码,其中实质性编码又分为开放性编码和选择性编码。实质性编码是通过对材料进行概念化和抽象化,形成抽象的范畴和概念;理论编码是主要是厘清范畴之间的关系,从实质性编码中呈现理论结构的过程,最终形成扎根理论研究的核心范畴[12]。

扎根理论研究的目的是建构中观层面的理论,既要避免宏观理论的空洞,也要避免过于繁琐的细节。它是“一种对现实存在但不宜于注意到的结构分析,其所显示的是在某一个实质或形式领域中的根本模式”[11]。本研究尝试运用扎根理论来探讨中医就医行为的模式。

2. 研究过程根据扎根理论的要求,本文的研究过程包括了四个阶段,分别是:资料收集与整理、开放式编码、选择式编码和理论编码。

(1)资料收集与整理。不同于统计学的抽样,扎根理论抽样的目的是为了发现范畴、理论,不需要通过样本的分布,获得准确的证据[12]。本文的数据来自2014—2016年间围绕中医热点话题的网络评论,如诊脉验孕、屠呦呦获奖等,涉及评论40余万条;以及2015年11月到2016年4月期间分4次访谈的25位候诊患者。为了方便资料的引用,本文对资料进行编码,如2015年12月14日在北京大学第三医院的访谈资料,编码为FT-BSY-151214。然后利用质性研究软件NVivo 11进行资料存储和编码。

(2)开放式编码。开放式编码是逐句逐行对材料内容编码,运用抽象化的概念对材料进行命名。例如,将材料的内容“现在西医看不出我的毛病来……但是身上确实不舒服”,编码为“隐病”。

(3)选择性编码。研究中选择那些重要但仍然薄弱的范畴进行编码,围绕这些重要范畴,通过理论抽样的方式,寻找相关的资料来丰富范畴的内涵,直到达到理论饱和。例如,“回避模式”在形成之初,会通过资料不断增加或丰富其内涵,直到不再出现新的内容,或者已有内容反复呈现,这时就可以认为,这个范畴已经饱和。

(4)理论编码。梳理范畴之间的关系,形成一个核心范畴,即主动的健康管理行为。这个核心范畴就是扎根理论研究的结果,是对所有材料的抽象概况和总结。

上述过程还贯穿了不断比较的方法,也即研究者在扎根过程中要对数据进行不断地比较,包括资料与资料、范畴与资料、范畴之间等,例如,将“熬药费时”与“服用不便”两个概念进行比较后,形成更抽象的“服药不便”概念。

四、研究结果 1. 范畴一:中医认知中医认知是公众选择中医的前提,每个人对于中医都有自己独特的体验与理解,而这些认知表现出矛盾性。一方面公众认可中医的地方性优势,展现了公众对于中医优势的认同,包括了整体治疗、实践特色与文化认同;另一方面,公众担忧中医的可靠性困境,反映了中医实践中存在的主要问题,包括诊断主观、机理不明等。

| 表 1 “中医认知”范畴的形成及其原始资料(部分) |

疾病认知是公众对自身疾病的感知与认识,不同的疾病认知会导致不同的就医行为。有的病人认为自己的疾病是“湿寒”,直接导致随后的中医就医行为而排除西医治疗;一些公众认为不良生活习惯导致了疾病,中医可以提供一些保健指导;病人常常根据自身疾病的特点选择中医或西医,西医通常被认为更适合严重的、紧急的疾病,而中医适合病情可控、病程缓慢的疾病。

| 表 2 “疾病认知”范畴的形成及其原始资料(部分) |

公众的医疗选择是一个多因素综合作用的结果,除公众对于疾病的认知外,许多现实中的报销问题、就医不便等因素也制约着公众的中医就医行为。以报销问题为例,当前很多公众看中医需要自费,这直接影响部分对费用较为敏感的公众。

| 表 3 “现实制约”范畴的形成及其原始资料(部分) |

就医模式是公众寻求中医治疗时表现出现的特点。相比西医,中医治疗有更大的不确定性,医生水平直接决定了治疗效果,在“良医难求”的当下,择医成为就医行为的关键一环。对资料的分析表明,公众选择中医治疗有四种典型的模式:一是认同型选择,公众认为中医治疗更有优势;二是互补模式,公众虽然认可西医治疗的优势,但是也清楚西医仍有不足,选择中医与西医相互补充;三是回避型选择,公众对西医治疗持有负面看法,为了回避西医治疗而选择中医;四是尝试型选择,公众在主观上寻求西医治疗,当无法实现满意效果时,可能将中医作为一种尝试性的选择。

| 表 4 “就医模式”范畴的形成及其原始资料(部分) |

随着健康意识的提升,公众更加注重健康问题,主动承担保健责任,通过预防保健和自我治疗,避免到医院就医。公众采取保健模式选择中医。“保健模式”包报了“信息获取与筛选”、“预防保健”和“自我治疗”三个方面。在“保健模式”中,信息的获取与筛选是开展自我保健的前提,选择自我保健的公众通过家庭传承、网络信息、养生节目等方式获取保健信息,并对其进行甄别筛选和判断。在此基础上,根据自身状况采取不同保健方式,一是预防保健,在中医理论的指导下,通过改变生活习惯、食疗与保健锻炼预防疾病、增进健康,体现了中医治未病的思想;二是自我治疗,即病人进行自我诊断,并尝试一些简单的治疗方法,主要包括使用偏方、自我用药、物理治疗与养病等。

| 表 5 “保健模式”范畴的形成及其原始资料(部分) |

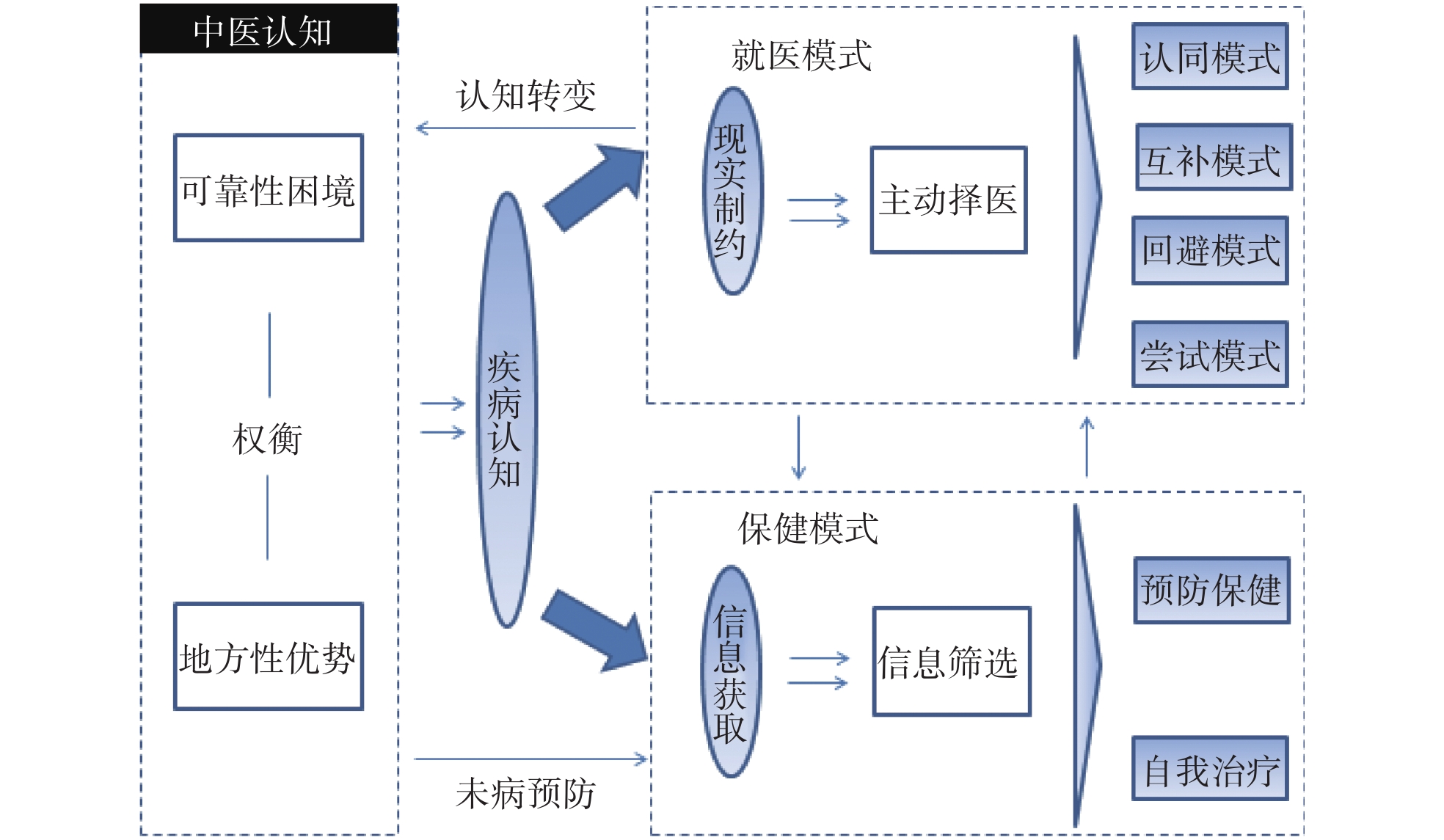

为了对公众就医行为有一个更加深入和整体性的理解,有必要厘清和分析范畴之间的关系,并通过进一步抽象,得到一个更加概括性的核心范畴。通过比较五个范畴,发现每个范畴属于中医就医行为的不同阶段,内部具有一定的先后性和逻辑关联性(见图1)。

|

图 1 公众中医就医行为模式 |

(1)中医认知与疾病认知。“中医认知”是公众选择中医的前提,进而自发寻求中医治疗或保健;面对具体的健康问题,公众还需根据“疾病认知”做出选择判断,即选择就医还是保健,选择中医还是西医。

(2)就医模式与保健模式。公众也可能根据疾病认知,可能选择就医或保健。当选择中医就医时,首先要克服现实因素制约,进而选则四种不同的就医方式;当选择中医保健时,保健信息的获取与筛选是必要前提,预防保健与自我治疗是两种典型的保健模式。

(3)两种模式的互动。公众在就医治疗后,可能采取保健模式中的“养病”等方式进行后续的恢复,形成就医模式到保健模式的转变;根据萨奇曼的患病经历模型,病人出现疾病症状,有时会先尝试自我治疗,如果不能解决再寻求专业医生[13],完成保健模式到就医模式的转变。

在上述的中医就医行为模式中,有几个特点值得进一步关注与分析。首先,公众的中医就医更多地体现为一种主动行为,如就医模式中,公众主动参与医疗过程,采取“取长补短”的互补方式;在保健模式中,公众主动承担预防疾病与自我治疗的职责。其次,体现了公众对传统中医的身体整体性和能动性理念的认同,也即重视通过整体健康的调理来解决局部的问题,同时将调理视为身体的能动过程,通过发挥身体的自身机能治疗和抵御疾病。进一步讲,公众的中西医选择目标存在明显差异:与选择西医就医的主要目标是治愈疾病不同,选择中医就医更加强调通过身体调理,实现整体健康之目标。显然,中医就医行为更加凸显了对自身健康的主动管理。

对已有五个范畴及其关系的剖析可以进一步抽象出“主动”和“健康管理”两个概念,它们体现了公众中医就医行为的最重要特征。对此,有必要通过与已有相关研究的比较,使其得到进一步的印证。如“自我治疗”这一概念,Ma的研究发现美国华人有很高比例的自我治疗和家庭治疗[14],对加拿大[15]、澳大利亚[16]的相关研究也发现了这一现象的存在;还有的研究显示,我国明、清时期就存在着广泛的“自行备药”现象[17]。关于“主动择医”现象,有研究指出这在我国民国时期即已存在[18]。至于中西医的“互补模式”,已有的研究发现,美国华人倾向利用西医缓解紧急症状,当症状继续出现则寻求中医治疗[19][20]。这些研究也从不同侧面印证了,公众的中医就医行为具有“主动”和“健康管理”两大核心特征。

基于此,本研究的核心范畴可以概括为“主动的健康管理行为”,也就是说,“主动的健康管理行为”是公众中医就医行为模式的核心概念。

五、进一步讨论随着医疗技术的快速发展,西医也从以往过于关注局部的疾病治疗向整合医学转变,关注整体的健康成为医学发展的趋势[21][22]。而中医在这方面已经具有了深厚的群众基础和较为普遍的认同。然而,如何保护和发扬中医健康管理的特色,却在当前体制下面临诸多挑战。因此有必要从政策视角,讨论中医的未来发展问题。

1997年《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》正式提出“中医现代化”以来,中医现代化逐渐成为我国中医药发展的“主旋律”。按照《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》,所谓“中医现代化”就是要“积极利用现代科学技术,促进中医药理论和实践的发展”。尽管政策明确了中医现代化的目标,但是人们对于中医的现代化的理解仍然存在广泛分歧。全国著名老中医裘沛然教授认为,没有弄清中医真正的成果是什么,中医现代化就是假的现代化[23]。现实中,中医科学化是成为中医现代化发展的重要方向,这造成了中医发展的悖论,即现代化就必须丢弃自己的特色[24]。因此,迄今为止,中医药究竟向何处去的问题仍然是一个引发社会分歧与争议的焦点。

毋庸置疑,在西方科学语境下,中医缺乏现代科学的根基。但是中医的生命力,一方面体现在医疗和保健市场上所拥有的巨大价值,广泛存在的保健模式就是最好的例证;另一方面,中医根植于本土文化,更容易被公众接受。例如,中医指导的产后保健(俗称“坐月子”)被公众广泛认同,但在西方的语境下,显然并不能成立。因此,当前中医的研究工作应避免拘泥于科学机理的探讨,应利用本土情景下的优势,以临床研究为工具,解决公众主动健康管理中的问题,发挥中医在保健模式、互补模式等方面的作用,向社会提供安全有效的保健和治疗信息。

但是,当前中医向西医同质化的现象严重,以强调治疗为目标重构中医,无疑会消解中医自身的特色,忽视中医对于身体整体性和能动性重视。为了避免中医现代化的悖论:第一,避免中医教育与西医同质化,大学中医教育的现代化极大地改变了传统中医后备人才的培养方式,特别是打破了原有的以师徒制维系的医术传承方式,削弱了中医特色与优势,因此诸多学者倡导中医师承教育。第二,避免中医诊疗西医化,传统中医的系统化诊疗越来越少,片面化、单一化的中医治疗应用广泛,使得中医的健康管理优势难以发挥作用。这些问题已严重制约了中医发展,影响了公众的中医选择。中医的发展应回应公众的需求,发挥“主动健康管理”的优势。因此必须从政策上给予支持,保障中医走出自己的发展道路。

| [1] |

新浪调查. 你如何看待中医. http://survey.news.sina.com.cn/result/11916.html?f=1. [2017–08–30].

|

| [2] |

董伟. 87.8%的受访者表示自己" 相信中医”. http://zqb.cyol.com/content/2006-10/30/content_1555041.htm. [2017–08–30].

|

| [3] |

张有春. 一个乡村治病过程的人类学解读.

广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2011(4): 57-61.

|

| [4] |

Xu Peng, Wang Ying, Hao Mo. Attitudes to Traditional Chinese Medicine Among Health Service Consumers in China.

Asia-Pacific Traditional Medicine, 2006, (4): 1-16.

|

| [5] |

黄开欣. 广东居民对中医药认知及就医行为调查.

现代医药卫生, 2013, 29(15): 2293-2295.

DOI: 10.3969/j.issn.1009-5519.2013.15.025. |

| [6] |

于河, 刘建平, 王思成. 应用定性研究方法描述中医医患交流过程.

北京中医药大学学报, 2010(11): 732-736.

|

| [7] |

杨念群. 再造" 病人”—中西医冲突下的空间政治(1832—1985). 北京: 中国人民大学出版社, 2006: 46-87.

|

| [8] |

王传超. 清末中医对西药的批评.

科学文化评论, 2014, 11(1): 60-68.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-6804.2014.01.005. |

| [9] |

Liu Z, Beaver K, Speed S. Being healthy: A Grounded Theory Study of Help Seeking Behaviour among Chinese Elders Living in the UK.

International journal of qualitative studies on health and well-being, 2014, (9): 24820-24820.

|

| [10] |

Zhang J, Verhoef M J. Illness Management Strategies among Chinese Immigrants Living with Arthritis.

Social Science & Medicine, 2002, 55(10): 1795-1802.

|

| [11] |

费小冬. 扎根理论研究方法论: 要素、研究程序和评判标准.

公共行政评论, 2008(3): 23-43.

DOI: 10.3969/j.issn.1674-2486.2008.03.003. |

| [12] |

Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Researc. New York: Aldine Publishing Company, 1967.

|

| [13] |

威廉•科克汉姆. 医学社会学. 杨辉等译. 北京: 华夏出版社, 2005: 121.

|

| [14] |

Ma G X. Between Two Worlds: the Use of Traditional and Western Health Services by Chinese Immigrants.

Journal of Community Health, 1999, 24(6): 421-437.

DOI: 10.1023/A:1018742505785. |

| [15] |

King K M, Sanguins J, McGregor L, et al. First nations People's challenge in managing coronary artery disease risk.

Qualitative Health Research, 2007, 17(8): 1074-1087.

DOI: 10.1177/1049732307307918. |

| [16] |

Hsu-Hage B H H, Tang K C, Li R J, et al. A Qualitative Investigation into the Use of Health Services among Melbourne Chinese.

Australian Journal of Primary Health, 2001, 7(3): 38-44.

DOI: 10.1071/PY01044. |

| [17] |

祝平一. 藥醫不死病, 佛度有緣人: 明, 清的醫療市場, 醫學知識與醫病關係. 中央研究院近代史研究所集刊,第68期, 2010: 1–50.

|

| [18] |

雷祥麟. 負責任的醫生與有信仰的病人—中西醫論爭與醫病關係在民國時期的轉變.

新史學, 2003, 14(1): 45-96.

|

| [19] |

Tabora B L, Flaskerud J H. Mental Health Beliefs, Practices, and Knowledge of Chinese American Immigrant Women.

Issues in Mental Health Nursing, 1997, 18(3): 173-189.

DOI: 10.3109/01612849709012488. |

| [20] |

Lee B B, Fincke B G, Ren X S. Use of Traditional Chinese Medicine vs. Western Medicine in a Chinese-American Patient Population//Journal of General Internal Medicine. 350 MAIN ST, MALDEN, MA 02148 USA: BLACKWELL SCIENCE INC, 2000, 15: 131–132.

|

| [21] |

樊代明. 整合医学初探.

医学争鸣, 2012(2): 3-12.

|

| [22] |

Snyderman R, Weil A T. Integrative Medicine: Bringing Medicine Back to its Roots.

Archives of Internal Medicine, 2002, 162(4): 395-397.

DOI: 10.1001/archinte.162.4.395. |

| [23] |

郝光明. 现在的中医现代化是假的现代化.

中医药学刊, 2004, 22(1): 149-149.

DOI: 10.3969/j.issn.1673-7717.2004.01.071. |

| [24] |

张其成. 中医现代化悖论.

中国医药学报, 1999, 14(1): 4-8.

DOI: 10.3321/j.issn:1673-1727.1999.01.001. |

2. Institute of Science and Development, Chinese Academy of Sciences;

3. University of Chinese Academy of Sciences

2018, Vol. 8

2018, Vol. 8