——

当科幻小说照进现实,服务机器人成为了当代社会最受欢迎的人工智能产品之一。根据中国国家统计局的数据,从2020年到2021年前3个月,服务机器人的月产量增长率一直在70%以上。[1]如今,人们可以在工业工厂、住宅、超市、餐厅、酒店、博物馆、养老院等场所遇到各种各样的服务机器人。人(类)机(器人)交互已然变成了一种日常的互动方式,这种新的互动形式正在迅速改变和重构人们对世界和技术的认知。

人机交互(Human-Robot Interaction)是近50年来最受跨学科研究者关注的问题之一。不同于系统工程和计算机科学关于机器人程序设计和改进的讨论,社会科学研究者着眼于讨论机器人的社会活动与影响。在现有的研究中,学者们既理论性地讨论了利用机器人实现标准化互动的可能,[2][3][4][5]也实证性地观察了建立成功的人机互动的关键节点。[6][7][8]随着机器人在公共服务领域的实际使用,越来越多的跨学科研究者开始考察服务机器人在不同服务环境下的实践功能。大多数的机器人服务研究肯定了机器人在实现“无接触”服务[9]以及提高服务效率[10]等方面的优势,并讨论了人工智能技术在未来智能交互服务中的社会影响。[11][12]然而,在以往的人机交互研究中,研究者们大多是从机器人/计算机系统的角度讨论揭示了服务机器人的运作模式和交互逻辑,少有研究从机器人使用者(使用机器人的服务商家和顾客)的角度出发,探究人类顾客在机器人服务中的互动实践与行为表现。少数人文视角的研究则集中于理论化和框架化地讨论服务机器人的功能,缺少对现实机器人服务场景的观察和描述。此外,以往的研究大多是在实验室或半实验环境中进行的;实验室和半实验环境中的研究者总是有意地控制部分条件变量,这使得他们的研究缺少现实服务交互的复杂性和多样性。现有的研究对于人们为什么选择机器人(进行服务互动),人们如何评价机器人的服务互动,以及机器人在现实服务参与中的表现如何等问题的分析有待补充。基于实证分析研究的视角,本研究对不同场景下的人机(服务机器人)日常服务实践进行了为期两年的民族志数据收集和分析。本文旨在从机器人的使用者的角度出发,讨论服务机器人在现实服务实践中的服务表现,并进一步分析服务机器人和人类顾客的社会关系。

本研究将从以下四个方面对人机互动研究领域做出贡献:(1)研究主题上,对服务机器人的实际功能和角色进行了社会学分析,讨论了机器人的社会角色是如何在日常服务实践中被保持或改变的,并进一步揭示了服务机器人与人类使用者之间的社会关系。(2)研究方法上,创新地应用了视频录像和分析方法,收集不同情境下的人机日常互动数据。视频数据的应用和分析有效补充了以往民族志研究中对于研究可信度和真实性的不足,同时为本研究提供了更加生动而具体的文本和图像资料。(3)研究场景上,从实证性的人机交互活动入手,展示了服务机器人在现实的公共服务环境中的具体实践,使人机交互的研究走出实验室,走向实践。(4)研究视角上,通过对机器人服务的提供者和顾客的观察和访谈,丰富了人机互动研究领域使用者视角的研究分析成果。

二、服务机器人的社会参与 1. 关于服务机器人的研究现在已有越来越多的机器人被用于人类社会的日常服务实践,特别是在餐饮、酒店和旅游领域,机器人被逐步用于为顾客送餐,[13][14]引路,[15][16]展示讲解,[17][18]或实现一个全面化的自动化服务环境。[19][20][21]服务机器人被定义为一种“能完成人类或者设备布置的任务的非生产性机器”,①服务机器人应该具有“一定程度的自主性”,能在“没有人类干预的情况下”,根据当前状态和感知执行预期任务的能力。人们认为,服务机器人将在未来进一步的参与人类社会的日常互动,并为旅游和服务领域带来巨大的革新。

近年来,学者们开始关注机器人在娱乐服务中的使用,关于机器人在旅游业和酒店服务中使用的研究显著增加。[22][23][24]现有研究集中地对机器人服务的概念和发展进行了理论化的建构和讨论,并主要讨论了自动化机器人服务的应用和影响。[25]例如,三泽弘隆(Hirotaka Osawa)等[26] 讨论了机器人完全替代人类工作者的可能;杰米•墨菲(Jamie Murphy)等[12] 回顾了目前在旅游领域的机器人研究,概念化了拟人机器人在旅游和酒店服务中的作用, 并讨论了未来的研究方向;唐永新(Vincent Wing Sun Tung)和鲍勃•罗(Bob Law)[5] 讨论了旅游和酒店中的人与机器人互动的可能研究点;唐永新和诺曼•欧(Norman Au)[27] 讨论了机器人使用中的客户体验。通过对机器人服务环境的概念化研究,研究者宣称,服务机器人的智能化发展和广泛应用,将深刻改变旅游和酒店行业的服务模式和社会交互实践 。[28][29]

相比计算机科学和技术开发领域对服务机器人的大量模式和假设,社会科学领域对于服务机器人在社会生活中的应用考察甚少。极少数与服务机器人相关的实证性研究也仅仅涉及对顾客使用意向[30]和使用体验[31]的分析。对于服务机器人在社会生活中的使用表现和互动行为的研究有待补充。

2. 社会角色理论社会角色(Social Role)理论是社会学研究的经典理论之一,旨在讨论人们社会交往中的互动行为模式以及个人与社会的关系。该理论关注社会行为的发生,认为社会成员在日常生活的不同场景中有着不同的社会身份,并且他们的行为方式会因其社会角色和互动环境的不同而变化。功能主义学派认为,社会成员的社会角色是被他们所处的社会制度和社会结构所影响、决定的,不同的社会角色被赋予不同的社会期待,行动者会被教育要服从于相关的社会规范;与此同时,不同的社会角色构成不同的社会地位,并成为社会结构的“一部分”。符号互动学派认为,由于不同的社会角色有着对应的社会期待,社会成员可以在社会互动中通过“表演”和“展示”不同的角色符号使得自己的角色被别人理解和感知;也就是说,社会角色是一个被符号所绑定,以任务为导向的社会实践。现有的研究主要集中于讨论人类社会成员在日常生活中对不同身份、角色的学习和再呈现。

3. 计算机作为社会参与者随着计算机和智能服务机器人的出现,社会角色理论的讨论也扩展到了计算机和机器人的社会参与活动。随着COVID-19的全球流行,机器人进一步参与人类社会的日常活动,并承担着越来越重要的社会角色。[32]医院、交通枢纽、酒店等公共区域将机器人独立用于隔离必要的人群和避免高危人员的感染,确保社交距离的保持,[33]以应对疾病的传播。

对于计算机和机器人的社会参与和社会角色的讨论仍处于一个萌芽阶段,现阶段的讨论主要以西方跨学科研究者提出的“计算机作为社会参与者”(Computer as Social Actor)理论[34]为基点。该理论范式表明,人们在与智能技术互动的时候,将这些技术当作一个“社会参与者”来回应;人类社会的交往规则和行为规范同时被应用于人机交互的过程中。[35][36]近期的理论研究表明,在机器人经济的大环境下,人们愈发主动地将机器人视为社会行动的参与者,并积极地与机器人建立了社会关系。[37][38]

基于社会互动理论的行为研究者认为,机器人的社会应用使它的机器属性和类生物属性相结合。它提供了一个机会,让人们思考机器人在社会互动中的角色和定位。[11]在服务机器人“作为社会参与者”的理论框架中,现有的研究者则集中在讨论机器人到底是一个“工具性存在”还是一个“社会性存在”的问题。有的研究者认为机器人是一个技术性和物质性的服务工具,它的社会意义需要通过具体的互动场景来实现;[39][40][41]人机互动中的接触式互动和符号化互动尤为重要。[42][43]有的研究者则认为机器人是一个有生命力的社会性交互对象,因为它们的行动具有能动性,[44]是可以被解读和回应的;[45][46]人们可以与机器人进行独立的日常互动,并且将机器人的行为类同于人类行为进行理解和解释。

尽管现有的研究者都一致地将机器人视作社会互动的一部分,然而,很少有研究从实证的角度检查人类对机器人的社会参与的反应,[47]更少有研究从互动的视角讨论机器人在现实社会实践中的角色的作用,以及考察人类社会成员对于机器人的交互行为的认知和解读。特别地,尽管中国作为领先使用服务机器人的科技大国,中文语境下对于服务机器人社会角色的理论和实证讨论仍然很少。

三、研究方法本研究通过访谈,参与式观察和视频录像分析等方法,对不同场合下的服务机器人进行了为期两年的数据收集和定性分析。

1. 深度访谈作为定性研究最经典的数据收集方法,[48][49]访谈(Interview)有助于研究者直接了解研究对象的真实想法。[50]在调查期间,笔者对内地和香港机器人服务场所工作的12名管理和服务人员(见表1)进行了一次或多次半结构式访谈。通过访谈,笔者了解到服务机器人在不同服务阶段的服务表现和顾客对机器人服务的部分反馈。每次访谈时间均超过两个小时;部分受访者更与笔者有多次的深度访谈。笔者将所有的访谈内容进行编码后,对受访者的观点进行了分类分析。本文所呈现的所有的受访者信息已进行匿名化处理。

| 表 1 受访者样本情况(经匿名化处理) |

参与式观察(Participated Observation)是民族志对“本地知识”进行理解的观察工作,[51][52]亲身参与研究对象的生活实践,有助于研究者理解研究对象的工作,体验研究场景的日常运作。笔者也在不同机器人服务场景(下详)进行了参与式观察,记录了顾客与机器人的互动。

(1)智慧酒店

笔者对广深两地的两家全自动化智慧酒店(酒店A和酒店B)进行了为期八个月的田野调查。酒店A坐落在深圳,毗邻一个会展中心,时常接待来自全国各地的商贸交流人士;酒店B坐落在广州,毗邻高校和交通枢纽,顾客主要为学生和旅行人士。两家智慧酒店均实行全自动化机器人服务模式,顾客需在网上提前预定好房间,并在到达酒店后在自助入住终端机上进行入住登记和身份验证;完成自助入住登记后,大厅里的智能服务机器人将为顾客同步提供带路,解锁房门和查询等服务。除去顾客要求进行“现场人工协助”外,人类工作人员一般不会出现在现场。

智慧酒店所使用的服务机器人为桶型可移动机器人(见图1)。机器人的顶部是一个交互式触摸屏,屏幕上有简单的使用提示;机器人的底部为可移动转向的轮子,以实现机器人的自由行走;机器人的下部有着红外感应装置可以探测前方障碍并进行自主规避。机器人内置语音交互系统,能与顾客对话;顾客可以同时与机器人进行屏幕点击交互和语音交互。

|

1 全自动化机器人智慧酒店示例图② |

(2)机器人餐厅

本研究对一家位于深圳的机器人餐厅进行了为期三个月的参与式观察;该餐厅坐落在一个机器人城附近,承接了大量访学参观和实际体验的活动。餐厅在日常运营中使用了两种不同类型的机器人:一个站在前门的人形迎宾机器人和两个在餐厅内轨道上运行的送餐机器人(见图2)。

人形迎宾机器人身穿着一身黑色蕾丝长裙,与真人等高,有着明显女性的外表,全身覆盖着硅胶皮肤。当顾客进入或者离开餐厅时,迎宾机器人会俯身向前,并向顾客打招呼(“欢迎光临”/“谢谢您的光临”)。送餐机器人则为类人型机器人,它们在嵌入地面的轨道上移动。轨道铺设在餐桌之间的过道上,基本覆盖整个餐厅。由于送餐机器人还不能把菜“递”到餐桌上,所以它运行到餐桌附近时,人类服务员需要手动实现“上菜”的过程。

|

2 机器人餐厅所使用的不同机器人③ |

(3)智能卡拉OK厅

本研究调查的智能卡拉OK厅是一栋位于深圳的双层结构建筑。一楼为人工登记柜台,顾客需要先在柜台完成登记业务(俗称“取房”)。服务机器人和全部的卡拉OK房间均在二层。在二楼的正中央站立着一个桶形的引路机器人(外观与智慧酒店的机器人相似);在顾客输入房间号码或前往特定地点的指令后,引路机器人可以把顾客带到他们的目的地。由于卡拉OK厅工作的特殊性,笔者在该卡拉OK厅以服务员的身份进行了一个月的参与式观察。

3. 视频录制与多模态分析视频录制与多模态分析(Video Recording and Multimodal Analysis)综合发展于常人方法学(Ethnomethodology)对社会成员互动序列的研究。视频提供了一种独特的数据收集方式,它关注社会互动的实际完成过程,通过记录田野点中观察对象的互动序列,捕捉每一个互动是如何被互动参与者传递、接收和识别的。视频记录的材料会以特定的形式转录为文字呈现,本文采用的转录格式为盖尔•杰斐逊(Gail Jefferson)的视频转录方法;[53]相关的转录符号会在转录的资料中标注(见表2)。

| 表 2 视频转录数据符号注释(基于多模态格式) |

作为本研究的创新性研究方法之一,笔者在上文提到的机器人餐厅和智慧酒店进行了共计500小时的人机服务互动的视频数据收集,并将这些数据转录为分析数据的一部分。视频录像可以捕捉顾客/使用者在现场与服务机器人的每个互动,并提供影像证据支持研究中的数据讨论,重现人类顾客和机器人在现实中的互动和反应。由于大部分的人机互动都是短暂而快速的,视频录制能够通过完整地记录每一个真实发生的互动行为,弥补传统民族志研究中可能存在的数据不完整的问题;视频数据的可反复观看性和可讨论性,也避免了质性研究中可能存在的误解和对事实的错误解读;同时,长时间的视频数据让研究者可以对某一类的行为进行简单的频率统计,最大程度地弥补了以往质性研究中关于数据可信度讨论的不足。[48][54]

视频转录和多模态分析使得研究者能将视频数据通过文本呈现,让研究者能细致地观察、反复地评估每一个互动的意义,使新的分析、展示和出版形式成为可能。[53][55]摄像头设置在机器人的上方和相反方向,以捕捉双方的视角。本研究获得了每个场景的管理者和参与视频的客户的录像许可。调查和行为研究伦理委员会④也在调查前批准了这项研究。

四、机器人的服务实践以往的机器人研究已经表明,越来越多的服务机器人正在被研发及使用,以代替人类劳动者,提供日常服务。[56]然而,少有实证研究讨论过服务机器人在实际服务活动中所扮演的社会角色以及其与顾客的关系。本研究发现,在实际的机器人服务互动中,机器人在不同阶段有着不同的服务职能和角色参与,并呈现一个动态化变化的趋势。

1. 作为“服务人员”的机器人自20世纪80年代的“机器大生产”运动以来,传统的手工车间和工厂逐渐使用自动化机器和智能机器人代替或者协助人类雇员进行劳动生产。大部分的机器人研究都宣称,智能服务机器人能在标准化的简单工作中代替人类工作者进行作业,实现成本的节约,规模的拓展和服务质量的保持。[2][3]通过调查,本研究发现,在使用服务机器人的初始阶段,服务机器人同样意在被用于替代人工劳动力,以完成简单的服务任务。

现在,工人的工资每年都在增长。在中国,劳动力工资每年保持8.3%以上的稳定增长。根据国家统计局数据,2019年,中国居民人均月工资性收入由15829元提高到17186元,增长8.6% ;应用服务业从业人员工资实现10.2%的增长。⑤简单来计算,公司每年至少要向一名员工支付不低于20万元的工资,这还不包括培训、休假等福利费用。工人工资支出的增加使许多公司不堪重负,不得不“寻找出路”。

因此,“雇佣”一个服务机器人似乎是划算的。市面上服务机器人的价格一般在20万至60万元人民币之间,而且通常是一次性交易;公司不需要向机器人支付医疗保险或退休养老金等额外支出。于是,大部分的服务行业开始考虑以机器人代替人工雇员。卡拉OK厅的经理表示,对人力成本的担忧是他们决定使用服务机器人的一大原因。由于晚班工作人员的工资比日班高得多,很少有人愿意上日班;公司不得不提高日班工作人员的工资,让他们在岗位上继续工作。但是公司管理层认为,增加日班工人的工资或者增加日班工人的数量只是权宜之计,并会对公司的长久发展产生负面的影响。鉴于日班的工作量相对轻,也不需要专业的工作技能,一个可以接管简单和基本的任务,且能实现自主移动和语音对话的机器人则是完美的替代。据员工们反馈,在大部分时间里,作为一名“服务人员”的机器人表现得非常好,顾客与服务机器人的互动大多也很顺利。只需要三到四名人工服务员的参与,服务机器人的使用让卡拉OK厅在非繁忙时间段实现最低程度的人员配置并顺利完成服务工作。

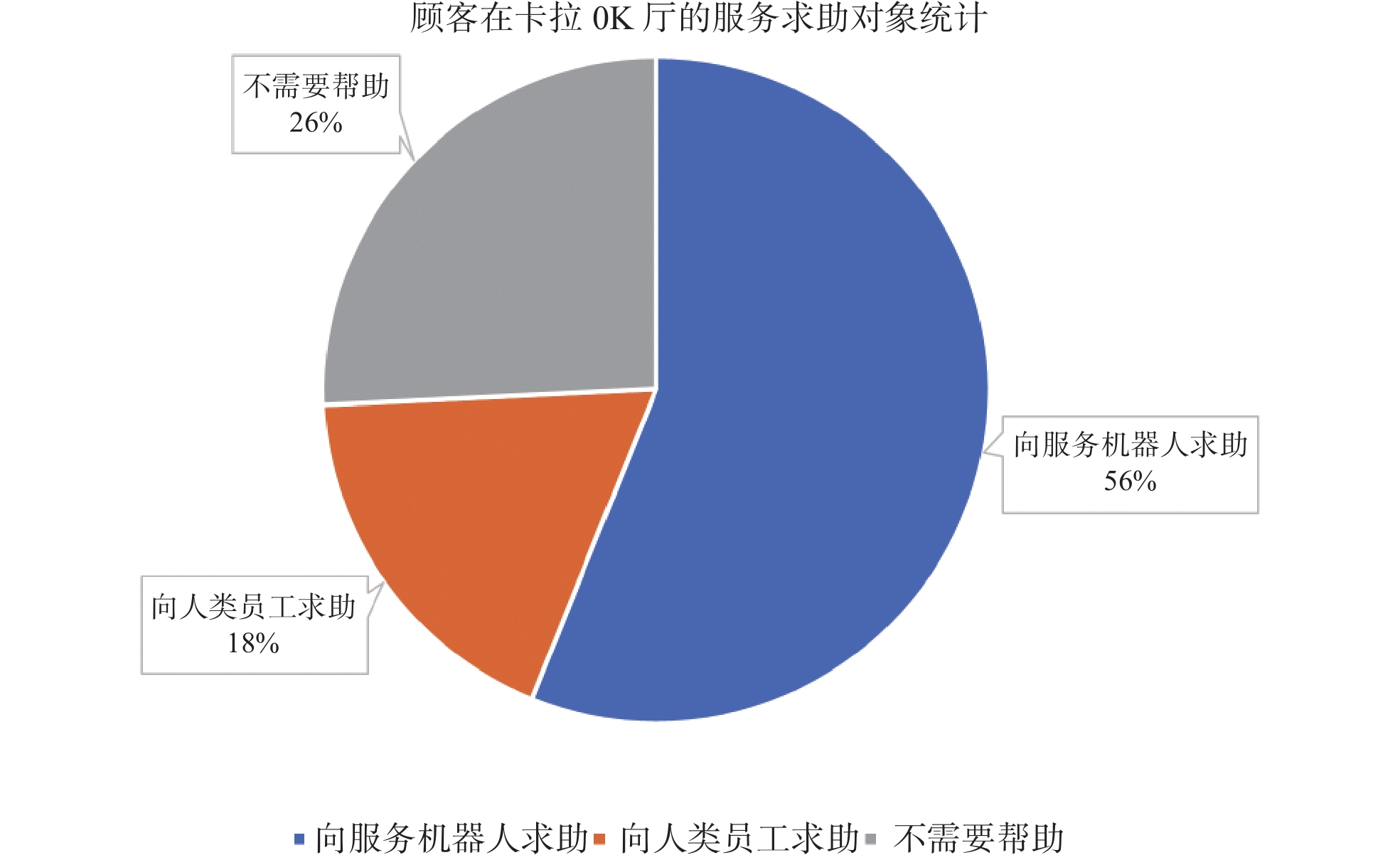

客户也喜欢与机器人互动。大多数时候,顾客会主动接近服务机器人,而不是人类服务人员,这使得人类服务人员在一定程度上得以“缺席”服务现场。根据笔者在卡拉OK厅对1200组顾客的观察,56%的顾客会主动提出服务机器人的服务要求:673组顾客到达后直接接近服务机器人并操作它,218组顾客接近人类员工,309组顾客独自进入走廊而不需要任何帮助(见图3)。引导机器人很好地为这673组顾客服务,并成功地把他们引导到他们的房间。

|

3 顾客在卡拉OK厅的交互对象 |

智慧酒店的副总裁也表达了对服务机器人在替代人工、成本节约等两方面的欣赏:

……我们(当初)决定使用机器人的第一(个)原因绝对是(因为)劳动力成本。酒店里的机器人一年的成本只有人类员工的三分之一。更重要的一点是,机器人是稳定的,它不会随时辞职。(员工流动率)对每个公司来说都是一个大问题。当你面对一个新员工时,你需要花时间去培训他们,你需要指派一个导师在他们的工作之初指导他们,所有这些活动都需要金钱和时间……但使用机器人,这将不再是一个问题。它不会离开你,除非它坏了。但我们可以要求修复,而不是需要再招一个一个新的实习生……同时它还能完成(顾客)一些基本的服务要求,像办理入住啊,带路啊,推荐附近餐厅和景点啊,或者进行别的查询,一般的前台也就是做这些(工作)的……[访谈,2019]

智慧酒店的机器人与自助登记终端机相配合,在大部分时间实现了“无人工参与”的服务互动。从订房到退房,智慧酒店的顾客都能在与自动化机器和服务机器人的互动中实现他们的服务诉求。服务机器人的语音识别和对话功能使得它们能与顾客进行简单的交流,交互式触碰屏则能填补语音对话中可能存在的不足和误判。除非遇到机器故障和信息错误类必须人工介入的情况,智能酒店的顾客均在与终端机和机器人的互动中完成整个住宿体验。在此过程中,服务机器人替代了酒店中前台服务员的角色,独立为顾客提供登记、指引和咨询服务。

2. 作为“服务协作者”的机器人服务业生产力的提高需要通过对劳动力的有效分配和有机协作来实现,服务机器人的加入同时实现服务人员的重新分配和同一时间内服务数量的提升。多个机器人服务场所的管理和工作人员告诉笔者,当服务机器人承担了琐碎的工作后,人类服务员就有时间和能力为“重要客户”提供“更好、更个性化”的服务。然而,在长时间的使用服务机器人后,管理者和员工们发现,一方面,某些情况下,当机器人协同参与人类员工的服务活动时,服务效率更能得以提升;另一方面,实际服务中也会出现单靠机器人无法执行的服务情况。

首先,服务机器人不能24小时不间断地工作。电池容量限制了它的使用时间。通常,服务机器人可以运行8—10小时;而余下的时间,人类工作人员仍需要回到服务岗位上来。因此,调整机器人的服务时段成为了每个管理者的挑战。以智能卡拉OK厅为例,为了最大程度的填补日班工作人员的短缺,管理者将服务机器人的主要服务时间设定在了日班时间段(10:00—18:00),并让它独立地与顾客进行服务交互。但是,在特别繁忙的周五,机器人则会被用于晚班时间段(18:00—02:00),以分担人类服务员繁重的工作任务。据领班介绍,卡拉OK厅会在周五晚上迎来消费最高峰,此时将服务机器人用以协助人类服务员进行服务互动,才能最大程度地优化资源的分配。人类服务员能从简单而耗时的引导工作中解放出来的同时,投入更多的精力完成顾客额外付费的服务请求。“额外付费的服务收入才是我们盈利的主要方式”,主管告诉笔者,“比起让机器人在日班独立工作,它们在周五晚间时段的协助才更能发挥应有的作用”。

再者,随着服务机器人的长时间使用后,它们的硬件和软件运行系统可能会在服务中途崩溃。机器人可能会在运行途中突然停滞,无法完成服务任务;或者系统后台发生错误,使得机器人完全处于无法回应顾客服务请求的状态。根据多个服务场合中雇主和雇员的不完全统计,机器人每使用10次就会出现两次错误。一些服务场所的员工还发现,机器人无法实现与人类顾客的多序列对话,以至于顾客很容易失去与之交谈的兴趣。在智慧酒店A调研期间,笔者记录了一个因语音识别错误而导致服务请求失败的对话(见表2和转录的对话):

地点:智慧酒店A;时间:2019年12月;互动时长:47秒;

参与人员:一名女性顾客,一名男性顾客,服务机器人

01 顾客-女: 小乐,哪里有吃的?

02 (2.0)

03 机器人: 你好,我不是湿的

04 (0.8)

05 顾客-女: [哈哈哈,食物!吃的!

06 顾客-男 [((大笑))

07 机器人: 你好,我不是湿的

08 顾客-女 [((离开机器人))

09 顾客-男 [((离开机器人))

“吃”的中文发音(chī /tɕi55/)与“湿”(shī /ʂɚ1/)相近,当女性顾客向机器人询问餐饮地点的建议时,机器人错误地将“吃的”识别为“湿的”,并告诉顾客“我不是湿的”。顾客在随后的序列中笑话了这个错误,将她的请求分成两个单独的词:食物和吃的(见第05行),目的是让机器人能在第二次服务请求中识别正确的指令。然而,从机器人回应的话语看来,机器人再次错误地识别了请求并给出一个错误的答案。对话分析将每组对话的第二个话轮视为对先前对话序列的响应,[57]请求-响应序列的回应语句显示参与者如何在交互中相互理解。因为发音相似,机器人的二次错误响应表明它再次误解了顾客在前一个序列中所提出的服务要求。两名顾客最后离开了机器人并放弃了与机器人的对话。在这种情况下,人机交互的服务互动是失败的。如果为了确保顾客每一个服务诉求都得以回应,那么人类员工需要重新“在场”,以应对由于服务机器人发生技术性障碍而无法回应顾客服务请求的情况。

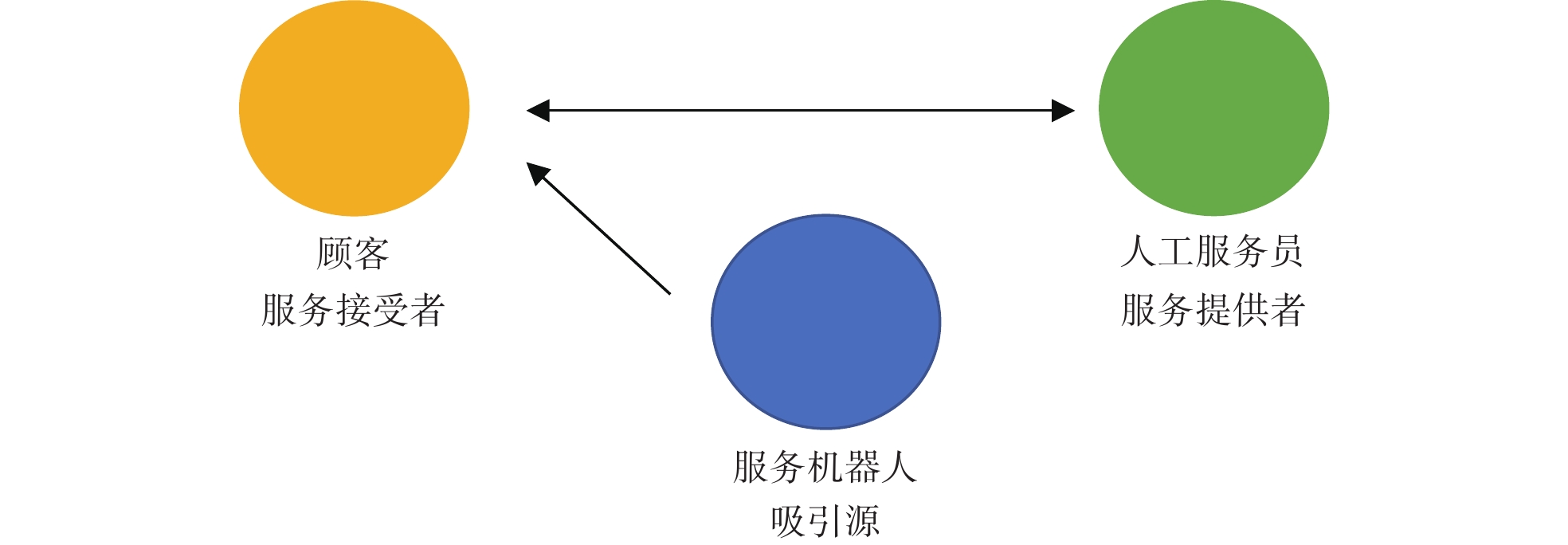

3. 作为 “服务噱头” 的机器人随着智能机器人服务的持续发展,服务机器人还呈现出了另一个至关重要的服务角色:吸引顾客进入服务场景。

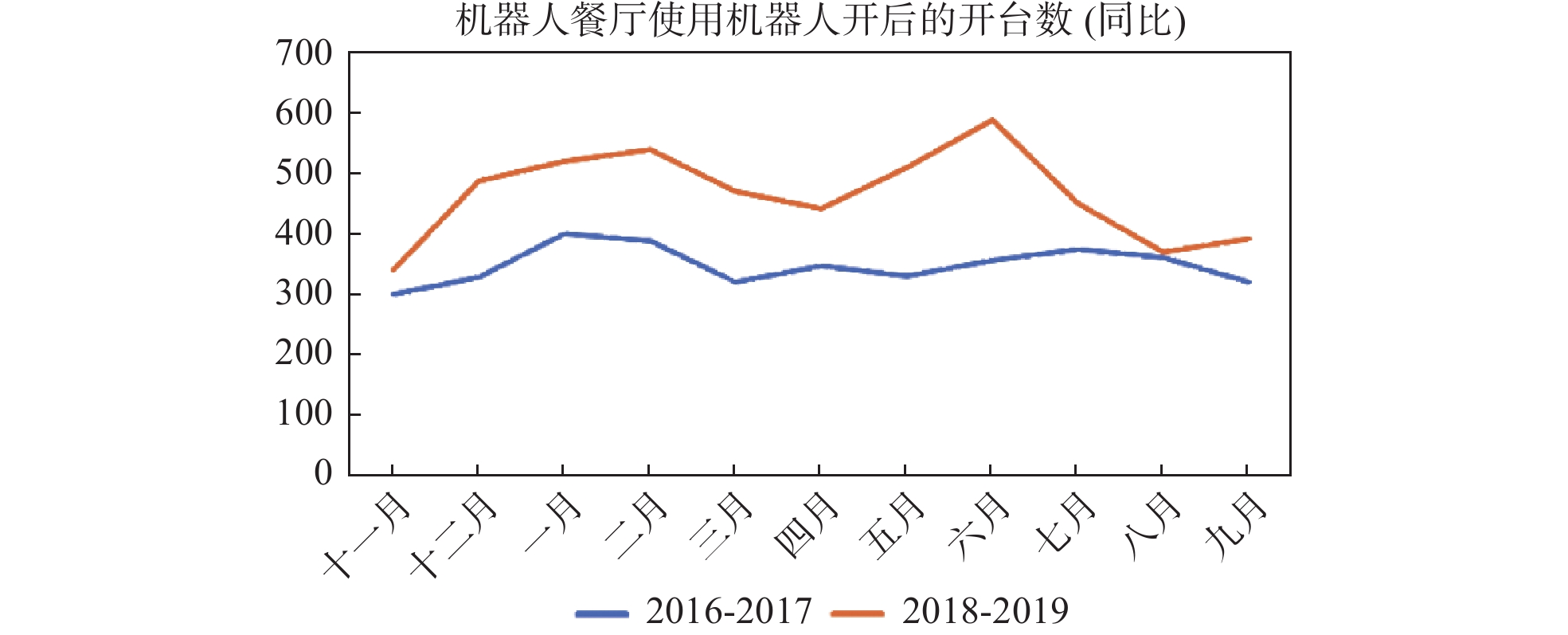

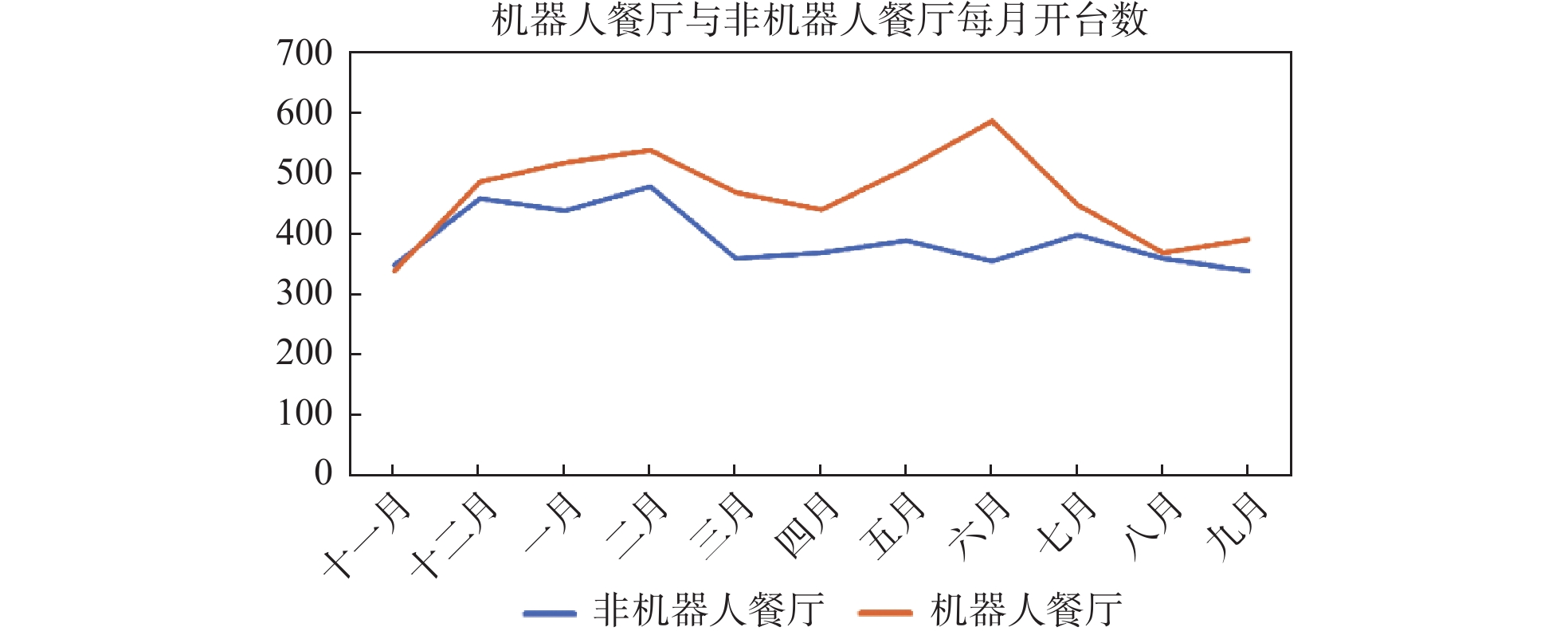

诸多受访者表示,在机器人投入使用后,客流量明显增加。以机器人餐厅为例,类人形的(humanoid)迎宾机器人并不能实现真正意义上的服务功能——它不能端茶倒水,也不能和顾客对话;然而,人形机器人就是该餐厅的一个“招牌”,吸引着“为体验机器人”而来的顾客。机器人餐厅的内部统计数据显示,餐厅在升级为机器人服务(自2018年5月)后的开台数同比增长约35%:2016年11月至2017年9月,餐厅的开台数在290—420台之间;2018年11月至2019年9月,餐厅的开台数量则上升到330—600台之间(见图4)。与此同时,与没有使用服务机器人的姊妹餐厅相比,机器人餐厅也在同一时间段内接待了更多的顾客(见图5)。

|

4 餐厅在使用机器人服务前后的营业台数对比⑥ |

“慕名而来”的顾客群体主要分为两类:中小学校的参观团,和对机器人技术感兴趣的散客。自2018年以来,中国内地中小学全方位地开展机器人教育,很多参观团在访问完机器人机构或研发基地后,会选择在机器人餐厅用餐。因此,该餐厅在2018—2019年间接受了很多来自参观团体的用餐订单。同时,很多好奇于机器人应用技术的顾客也会为了体验“新的餐厅服务形式”而光顾餐厅。

|

5 机器人餐厅和非机器人餐厅的营业台数对比⑦ |

有的顾客告诉笔者,他们是在听说了机器人餐厅的名字后“专程来探访的”,目的就是看看能被实际应用的机器人到底是什么样子的。此类顾客会主动地向店员询问机器人的功能,并对机器人的服务能力进行触碰性的“测试”。例如,访问团的学生在与机器人互动时,他们经常揉捏机器人的手臂和脸部,或者掀开机器人的裙子以观察机器人的身体构造(见图6)。本研究观察到,不少年幼的顾客会在对女性类人形机器人的“功能测试”中做出“不雅行为”,如触碰该机器人的胸部,掀开该机器人的裙子,或拍打机器人的臀部。传统的服务研究将此类不雅行为归类于顾客对于服务人员(特别是女性服务员)的“虐待”(customer abuse)或“性骚扰”(sexual harassment)并提出了严肃的批评和否定。[58][59][60]然而,当此类有违人类社会公序良俗的行为发生在机器人身上时,人们似乎对此并无异议。在此类互动场景下,大多数顾客并没有将服务机器人视为一个与人类工作者等同的服务人员,而是一个“可探索的”对象,独立于日常服务活动之外。

机器人象征着“先进技术”和“人工智能”的表现;机器人的符号化意义比实际服务能力更加受顾客的关注。机器人餐厅和卡拉OK厅的员工都表示,尽管一开始使用机器人的目的是承担部分服务工作,提高服务效率,但随着机器人的实际应用,机器人的存在更像是一个“招牌”而并非一个有用的助手,它们所要做的,就是在营业时间招揽更多的顾客。一位经理说道:

……老实说,大多数时间(里)我们仍然需要人类服务员来服务我们的顾客……这些机器人的作用,我会说,他们更像是一个“装饰”。人们通常从其他地方了解我们是“机器人啥啥啥”,当他们来的时候,我们必须给他们一些东西,“看,机器人!”……(我们)不能让他们失望。尽管,我承认,我们的机器人(在使用中)并不是那么理想……事实上,他们就是“花瓶”,是个噱头。[访谈,2018]

就像一位顾客说的那样:“机器人对我们来说是如此的新鲜……我们是为机器人而来的,我们是新技术应用实践中的探索者”。

|

6 机器人餐厅顾客对人形机器人的“触摸”行为⑧ |

服务机器人在实践中是如何进行服务参与的呢?本次研究发现,机器人参与服务活动的方式分为两类:具身性的服务参与和符号性的服务参与。

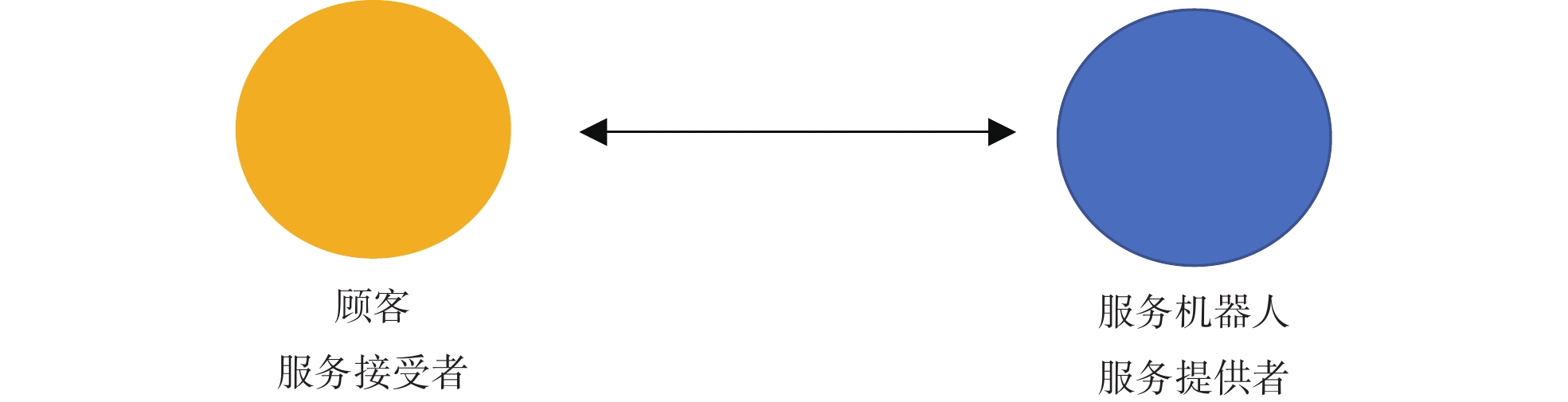

1. “具身性”的服务参与服务机器人首先被作为一个替代人工的独立劳动力,参与到智能服务场合下的劳动分工中,回应顾客的服务请求,[61]进行服务活动。经济学家普遍将经济活动视为一个以利益为导向的(profit-oriented)、理性的(rational)社会行为,实现生产成本的节约和生产效率的提高则是社会经济活动的首要追求。机器人的成本比人类员工低很多,“雇佣”一个机器人进行简单、程序化的工作,能在保证服务活动正常进行的前提下,有效地降低服务环节的人工成本。有了机器人为顾客带路,解答客户的问询,向顾客问好,人类员工得以从微小而繁琐的工作中解放出来,并有更多的精力投入到更加复杂和重要的工作。[62]服务机器人在贡献了独立的劳动价值的同时,也无形地提升了人类员工的劳动价值。人(类)机(器人)双轨合作的服务模式使得大量的服务诉求在短时间内得到回应和解决,服务生产率大幅提高。作为“服务人员”的机器人成为了一个有劳动价值的独立个体,它们与顾客形成一对一的服务关系(见图7)。

|

7 机器人作为“服务人员”与顾客形成的一对一服务关系 |

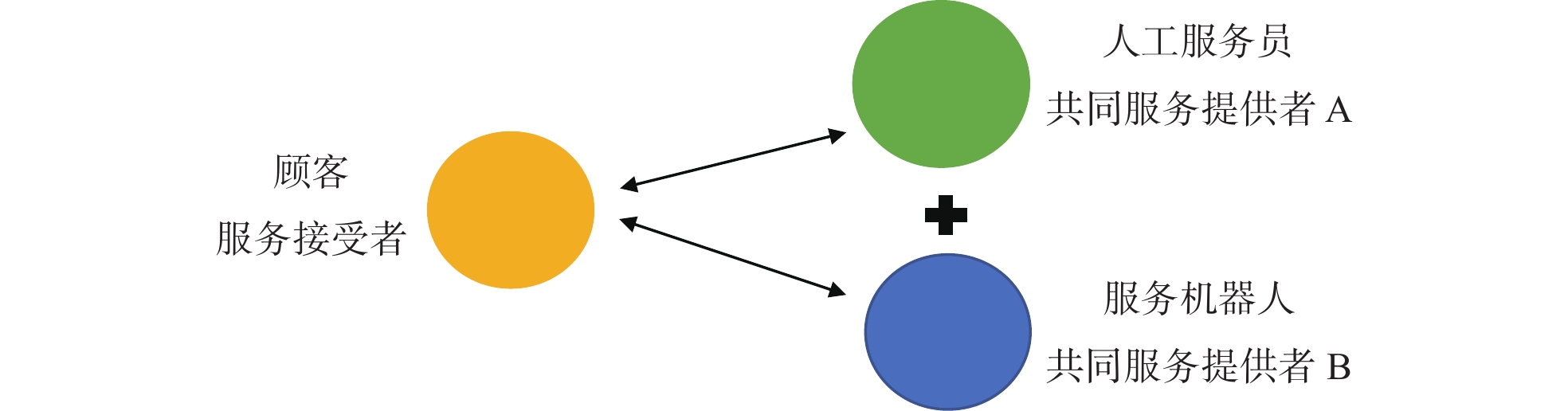

同时,服务机器人也会协同人类员工一起完成服务工作。一方面,为追求最优的劳动分工配合,机器人时常被用于在服务繁忙的时间段,或是在执行复杂服务工作时协助人类员工的工作;此时,服务机器人和人类员工的相互协作能实现“1+1>2”的服务效率。另一方面,由于现阶段使用的人工智能都是“弱人工智能”(weak AI),服务机器人并不像人们期望的那样先进,[63][64]并不能独立完成所有的服务工作,比如,无法独立完成送餐+上菜的服务,因此,人类员工的协作服务不可或缺。“在最繁忙的时间段,我们还是主要靠人工上菜和跑堂的”,机器人餐厅的经理告诉笔者,“从传菜到上菜,还是人工跑起来比较快”。大多数的顾客服务(Customer Service)研究发现,在餐饮、零售业中,服务效率与顾客满意度呈正相关影响。因此,为了提供服务效率,增强顾客满意度,人类员工仍然需要重新参与到服务活动中。此时,被配置为“服务协作者”的服务机器人成为了“半个劳动力”,与人类员工共同服务于顾客,共同创造经济价值(见图8)。

前人的研究中已经从理论化的视角讨论使用机械化机器人(mechanical robot)进行替代人工劳动力(human labour)进行服务活动的可能性,[10][12][61]然而,此类研究并没有仔细区分机器人在不同的“人工替代模式”下的角色差别。故此,本研究进一步指出,机器人替代人工的方式有两种——作为“独立的”或者“半独立/协作性的”服务者。尽管在这两种方式下机器人的工作方式和参与程度有所不同,但是它们都作为一个服务劳动力,具身性地参与了服务活动的实践。机器人的具身性服务参与(Embodied Service Interaction)是一种功能性的服务贡献——机器人在服务互动中承担了实质性的服务工作,贡献了一定的劳动价值;机器人成为服务组织中的一个有机环节,在整体的经济活动中创造了经济价值。

|

8 机器人作为 “服务协助者”与人工服务员共同建立和顾客的服务关系 |

进行具身性服务参与的机器人与顾客形成了双向的互动关系:机器人接收顾客的服务指令,并将服务请求直接回应给顾客。作为“服务人员”和“服务协助者”的机器人直接参与了社会分工,参与了劳动生产,成为了一个社会性的存在。人类在与服务机器人互动的过程中,将机器人视为一个社会活动的参与者,并与机器人建立了社会关系。[37][38]

机器人的两种不同的服务参与方式既在参与程度上相区别,又在实际应用中相联系和转化。具身性参与服务活动的机器人既能是一个独立的服务人员,也能是一个服务协作者,而区分这两种不同参与方式的意义则更体现在:独立使用的服务机器人旨在充当独立劳动力,侧重降低人力资源成本;用于协助人类员工进行服务的机器人则旨在促进劳动配合,侧重提高服务效率。尽管作者对于机器人不同服务参与和经济贡献进行了区分,但是本文并不是为了强调这两种服务角色的不同;相反,本研究指出,这两种服务角色在具身性服务参与中密不可分,它们的存在和意义经常在现实的服务活动中相互转化、相互联系。

2. “符号性”的服务参与另一方面,本研究发现,机器人也作为代表先进技术和智能创新力的“科技符号”参与到服务活动中。不同于具身性地参与服务活动,作为科技象征的机器人扛起“宣传大使”的旗帜,成为吸引顾客的噱头,独立于实际服务活动。尽管机器人的概念已经广为人知,但现实的机器人服务应用还处于早期阶段;在这个阶段,人们充满了好奇心,想要探索真正的机器人。人机交互领域的研究者们常倾向于讨论机器人的实用性价值(utility),例如人工智能如何通过大数据和机器学习提高与人们沟通的能力,[65]或者机器人如何快速识别并正确回应使用者的行动指令。[66]然而,本研究指出,智能机器人的现实魅力不限于其强大的智能运算能力;作为一个象征先进技术和创造性生产力的符号标签,服务机器人的存在就足以“抓人眼球”。

随着机器人时代的到来,人们热衷于讨论和感受各种不同类型的机器人,以及它们在现实社会中的应用,人们对机器人的强烈的好奇感遂在商业消费领域形成了一种新的供求关系。正如机器人餐厅的经理在访谈中提到,配置服务机器人的初始目标是为了降低人力成本,提高服务效率,但是在日常使用过程他们发现,服务机器人最大的贡献是“开源”——吸引顾客,而不是“节流”——降低人工成本,提高服务效率。越来越多的商家开始引入不同类型的机器人,并且将其作为宣传推广的最大亮点。顾客光临智能机器人服务的首要目的就是了解和感受机器人,“我们的很多顾客就是冲着机器人来的”,一位管理者说到。服务机器人,作为一个独特的服务参与角色,从替代人工劳动力进行劳动变成了吸引着来尝鲜的顾客(见图9)。

|

9 机器人作为“商业噱头”吸引顾客进入服务场合 |

机器人的符号性服务参与(Symbolic Service Interaction)则是一种工具性的身体呈现,服务机器人通过展示它们的“身体在场”[67]进行服务参与。拜伦•里夫斯(Byron Reeves)和克利福德·纳斯(Clifford Nass)[34]的媒体等同理论(The Media Equation)提出,人类在于计算机和其他媒体互动的时候,会下意识地赋予机器一定的“人类特征”,并倾向于与之实现人类社会的日常互动。而类人形/拟人机器人的出现,也反身性地(reflexibility)赋予该理论在机器人时代新的意义——机器人的人类身体特征。科学家们以人类的外貌、语言、行为特征为基准以设计、测试机器人;[66][68]在现实的机器人服务环境中时,测试的主体也从实验室的研究者,变成了前来消费的顾客——顾客通过触碰来学习、了解机器人的“身体”和功能。人们不再将机器人和人类服务员等同起来,人类与机器人的身体互动不再受限于社会行为准则(social norm)的“规训”(disciplinary),机器人成为了一个可以进行触碰的“符号化物品”,[69]一个工具性的存在。

此外,本研究也发现,尽管机器人的符号价值是新时代供求关系下的客观体现,它同时也是一个由于现在机器人技术发展不足的主观结果。由于现阶段投入市场的服务机器人不具备足够的情感交互能力和多序列对话能力,服务机器人并不具备成为一个“好的服务工作者”的条件:弱人工智能无法处理日常社会互动中的情感冲突,服务机器人无法像人类雇员一般进行情绪劳动(Emotional Labour),[70]无法实现顾客满意度的提升;机械化的身体结构和以电力动力为基础的运行模式使得人机交互活动受限于一定的空间和时间,无法实现服务活动的灵活性要求;简单的语言对话功能和不时发生的系统错误无法保证人机对话的长时间进行,不利于提升服务活动的附加价值。

不少研究者都认为,服务互动的本质在与人与人之间的互动,[71]是一种综合了技能交换和情感交互的社会活动;[70]因此,在使用服务机器人参与服务交互的后期,很多的服务场合又将服务互动的模式回归到人与人的交互中。服务机器人退而成为了商家宣传智能化,增强科技感的噱头。顾客为机器人而来,但是实际的服务工作却依然由人工劳动力承担。卡拉OK厅的经理说,“我们要想在一众同类型的店(铺)中脱颖而出,我们就需要‘机器人’这个概念”。

3. 人机互动中动态发展的服务关系尽管不少基于社会互动论的人机互动研究者企图区分机器人在社会活动中的角色类别,[34][39][40][41][44]本研究认为,机器人既作为一个社会性的存在,也作为一个工具性的存在,参与到人类社会的日常活动中。机器人可以是有着劳动价值的服务提供者,与人类有着实质的社会互动,直接参与到服务活动的实践中,也可以是一个有着符号价值的商业噱头,通过身体在场“招揽”感兴趣的顾客。同时,这两种角色状态并不被特定附加于某一类机器人身上的,它们共存于每一个机器人的服务参与中,并且随着互动场景和互动目标的变化而变化。也就是说,多数时候,机器人的“具身性服务参与”和“符号性服务参与”是动态发展,相互影响,相互转换的。过往的机器人服务和人机互动研究谈到了机器人的期望目的,使用机器人的效果,以及机器人如何吸引和保持与客户的互动的策略。然而,没有一项实证性的研究从顾客和机器人的实际日常使用来讨论服务机器人在人类社会的使用情况和互动关系。从“社会角色理论”出发,本文提出了“计算机作为社会参与者”的第三条路径:人类(顾客)在与机器人的日常交往中,不仅将机器人视为一个有社会互动意义的“对象”(agency),也将机器人视为一个有着科技象征意义的、可供探索的“物件”(thing)。人类与服务机器人的关系随着人机互动场景、互动目的的不同而变化。

通过分析人(顾客)-机(服务机器人)互动的具体实践,本研究认为,服务机器人在实践中的角色和功能是围绕经济利益而动态发展和变化的。服务机器人的使用,是商业资本追求经济利益最大化的结果。同时,本研究还指出,服务业的生产力革新不是通过机器人的使用来实现的,而是通过机器人的有序参与来实现的。当机器人能顺利地执行服务命令,且有序地回应顾客诉求时,服务效率得以提升,人机互动得以顺利地进行;当机器人出现程序性错误,或者无法正确识别顾客的指令时,机器人的服务交互时长增加,互动失败。要想实现机器人服务的可持续发展,研发者需要在未来专注于提升机器人的指令识别能力和执行力,以确保机器人服务顺利进行。正如其中一位受访者所期望的,“我相信这是一个很好的趋势,我们正在计划升级该系统,旨在未来实现更好、更高智能的交互环境。”幸运的是,更多的客户意味着更多的业务,服务机器人的存在满足了服务行业的终极追求。正如受访者所说,“生意就是生意,在商言商,不管机器人是劳动力还是工具人,只要能抓住顾客就行”。

六、结 论“机器人”的概念出现在上世纪,并在时代的发展中被不断加强。各种概念化的机器人一直以各种形象出现在日常的文学和影视作品中,实体机器人的出现对人们来说是“新鲜”但不“新奇”的。特别对于人形机器人而言,人们似乎理所当然地将它们视作了日常社会成员的一部分,并在人机互动的研究中粗略地将它们视作一个“人类”。通过对服务机器人在现实服务互动中的劳动分工和服务参与的分析,本研究提出,服务机器人既作为一个有现实交互能力的“社会性对象”,也作为一个符号化的“工具性存在”参与到社会活动中;从具身性地参与服务活动到符号性地展演服务场合的科技感,服务机器人在服务实践中的功能和角色是根据互动场景和目的而动态发展和变化的。

理论层面上,本研究丰富了社会学意义下关于服务机器人社会角色的实证性讨论,并重新建构和分析了机器人在当今人类社会的动态角色变化。尽管已有少数研究者对机器人的服务参与进行了结构性的预测和理论性的假设,本文补充了中文语境下关于服务机器人社会角色和社会参与的讨论。本文通过考察不同服务场景下不同类别的服务机器人,揭示了机器人在实际的服务活动中的两类服务参与方式以及其中三种不同的社会角色,并且进一步区分不同角色下的服务贡献。

方法论上,本研究从民族志和常人方法学的视角出发,对人(人类)机(机器人)互动这一跨学科讨论话题进行了实证研究的补充。通过对中国不同智能服务场景的实证性考察,丰富了人机互动研究中的实证视角,记录了智能服务场景下主管人员、服务人员和顾客对于智能服务机器人的使用评价和互动过程。同时,本文还创新地使用了视频录制的方式获得人机互动的数据资料,通过多模态分析的方法解析了人机互动的互动序列,展示了人类成员在人机互动中的主体间性(intersubjectivity)以及他们对机器人回应的理解。

随着信息智能技术的迅猛发展,人们日渐习惯了发现各色各样的新产品并快速适应如何与它们共处。然而,在服务机器日益被普及的今天,人们似乎忘记了探索服务人在服务活动中真正承担的服务角色,也似乎轻视了对服务机器人与人类成员的互动过程的实证性探究。了解机器人的社会角色有助于帮助人们更好地理解服务机器人在人类社会生产实践中的互动关系,并且对未来的机器人开发和机器人选用有着现实指导意义。人们对服务机器人不仅有着服务互动的需求,并且有着探索发现的渴望。

① 见国际机器人联合会的定义,

② 图释:机器人酒店使用的自助入住登记机与桶形服务机器人,以及服务机器人顶端的屏幕显示(右)。

③ 图释:机器人餐厅使用的人形迎宾机器人(左)和类人形送餐机器人(右)。

④ 作者所属研究机构的调查和行为研究伦理委员会对本研究的审批参考编号为 SBRE-19-582。

⑤ 数据来源:中国国家统计局网站

⑥ 图释:折线图显示了机器人餐厅使用机器人服务前后营业额的对比。下面的蓝线是2016年—2017年的数据(这段时间机器人餐厅没有使用机器人提供服务);上面的橙色线是2018年—2019年的数据(在同一时期,机器人餐厅使用了服务机器人)。

⑦ 图释:折线图显示了机器人餐厅和非机器人餐厅在2018年—2019年11月至9月的营业额对比。下面的紫色线是来自非机器人餐厅的数据;上面的黄线是来自机器人餐厅的数据(非机器人餐厅的内部数据同样由机器人餐厅管理者提供)。

⑧ 图释:四帧数据截图显示了儿童对于人形机器人的不同抚摸和接触行为。

| [1] |

国家统计局. 服务机器人产量_累计增长(%)数据报表. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=A01&zb=A02092U&sj=202201. [2022-02-22].

|

| [2] |

Ritzer G. The McDonaldization of Society, California: Pine Forge Press, 1993: 82−124.

|

| [3] |

Ritzer G. McDonaldlization.

The Blackwell Encyclopaedia of Sociology, 2007, : 1-3.

|

| [4] |

Palm M. Technologies of Consumer Labour: A History of Self-service.

London:Routledge, 2016, : 58.

|

| [5] |

Tung V W S, Law R. The Potential for Tourism and Hospitality Experience Research in Human-robot Interactions.

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2017, 29(10): 2498-2513.

DOI: 10.1108/IJCHM-09-2016-0520. |

| [6] |

Kuno Y, Sadazuka K, Kawashima M, etc. Museum Guide Robot Based on Sociological Interaction Analysis.

In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2007, : 1191-1194.

|

| [7] |

Pitsch K, Kuzuoka H, Suzuki Y, etc. 'The First Five Seconds': Contingent Stepwise -entry into an Interaction as a Means to Secure Sustained Engagement in HRI. In RO-MAN, 2009-The 18th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, 2009: 985−991.

|

| [8] |

Kobayashi T, Shinya F. Conversational Robots: An Approach to Conversation Protocol Issues that Utilises the Paralinguistic Information Available in a Robot-human Setting.

Acoustical Science and Technology, 2013, 34: 64-72.

DOI: 10.1250/ast.34.64. |

| [9] |

Kim S S, Kim J, Badu-Baiden, etc. Preference for Robot Service or Human Service in Hotels? Impacts of the COVID-19 Pandemic.

International Journal of Hospitality Management, 2021, (93): 102795.

|

| [10] |

Huang M H, Rust R T. Engaged to a Robot? The Role of AI in Service.

Journal of Service Research, 2021, 24(1): 30-41.

DOI: 10.1177/1094670520902266. |

| [11] |

Alač M, Movellan J, Tanaka F. When a Robot is Social: Spatial Arrangements and Multimodal Semiotic Engagement in the Practice of Social Robotics.

Social Studies of Science, 2011, 41(6): 893-926.

DOI: 10.1177/0306312711420565. |

| [12] |

Murphy J, Gretzel U, Hofacker C. Service Robots in Hospitality and Tourism: Investigating Anthropomorphism.

In 15th APacCHRIE Conference, 2017, : 31.

|

| [13] |

Ivanov S, Webster C. Designing Robot-friendly Hospitality Facilities.

In Proceedings of the Scientific Conference on Tourism. Innovations. Strategies, Bulgar, 2017, : 74-81.

|

| [14] |

Antony A, Sivraj P. Food Delivery Automation in Restaurants Using Collaborative robotics. In 2018 International Conference on Inventive Research in Computing Applications (ICIRCA), Coimbatore, India: IEEE, 2017: 111-117.

|

| [15] |

Ang B. Robot Lucy at Your Service at Newly Opened Rong Heng Seafood. The Strait Times Lifestyle, https://www.asiaone.com/robot-lucy-your-service-0. [2020-10-13].

|

| [16] |

Yu C E. Humanlike Robots as Employees in the Hotel Industry: Thematic Content Analysis of Online Reviews.

Journal of Hospitality Marketing & Management, 2020, 29(1): 22-38.

|

| [17] |

Bennewitz M, Faber F, Joho D, etc. Towards a Humanoid Museum Guide Robot that Interacts with Multiple Persons.

In 5th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, IEEE, 2005, : 418-423.

|

| [18] |

Elnagar A, Lulu L. An Art Gallery-based Approach to Autonomous Robot Motion Planning in Global Environments. In 2005 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, IEEE, 2005: 2079-1084.

|

| [19] |

Weiss A, Bernhaupt R, Tscheligi M, etc. Methodological Variation for Acceptance Evaluation of Human-robot Interaction in Public Places. In RO-MAN, 2008-The 17th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication, IEEE, 2008: 713-718.

|

| [20] |

Wilkinson C, Bultitude K, Dawson E. 'Oh Yes, Robots! People Like Robots; the Robot People Should do Something': Perspectives and Prospects in Public Engagement with Robotics.

Science Communication, 2011, 33(3): 367-397.

DOI: 10.1177/1075547010389818. |

| [21] |

Chen Y, Wu F, Shuai W, etc. Robots Serve Humans in Public Places—KeJia Robot as a Shopping Assistant. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2017, 14(3): 1729881417703569.

|

| [22] |

Malik N A, Hanapiah F A, Rahman R A A, etc. Emergence of Socially Assistive Robotics in Rehabilitation for Children with Cerebral Palsy: A Review, International Journal of Advanced Robotic Systems, 2016, 13(3): 135.

|

| [23] |

Ivanov S, Webster C, Berezina K. Adoption of Robots and Service Automation by Tourism and Hospitality Companies.

Revista Turismo & Desenvolvimento, 2017, 27-28: 1501-1517.

|

| [24] |

Berezina K, Ciftci O, Cobanoglu C. Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Restaurants, In Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality, Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019: 185−219.

|

| [25] |

Larivière B, Bowen D, Andreassen, T, etc. Service Encounter, 2.0: An Investigation into the Roles of Technology, Employees and Customers.

Journal of Business Research, 2017, 79: 238-246.

DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.03.008. |

| [26] |

Osawa H, Ema A, Hattori H, etc. Analysis of Robot Hotel: Reconstruction of Works with Robots. In 2017 26th IEEE international symposium on robot and human interactive communication (RO-MAN), IEEE, 2017: 219−223.

|

| [27] |

Tung V W S, Au N. Exploring Customer Experiences with Robotics in Hospitality.

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(7): 2680-2697.

DOI: 10.1108/IJCHM-06-2017-0322. |

| [28] |

Van Doorn J, Mende M, Noble S M, etc. Domo Arigato Mr.

Roboto:Emergence of Automated Social Presence in Organizational Frontlines and Customers' Service Eperiences. Journal of Service Research, 2017, 20(1): 43-58.

|

| [29] |

Wirtz J, Patterson P G, Kunz W H, etc. Brave New World: Service Robots in the Frontline.

Journal of Service Management, 2018, 29(5): 907-931.

DOI: 10.1108/JOSM-04-2018-0119. |

| [30] |

于欣鑫. 酒店服务机器人顾客使用态度和再次使用意愿. 大连: 东北财经大学硕士学位论文. 2019.

|

| [31] |

舒伯阳, 邱海莲, 李明龙. 社会化视角下接待业服务机器人对顾客体验的影响研究.

旅游导刊, 2002(4): 9-25.

|

| [32] |

Brouder P. Reset Redux: Possible Evolutionary Pathways Towards the Transformation of Tourism in a COVID-19 World.

Tourism Geographies, 2020, 22(3): 484-490.

DOI: 10.1080/14616688.2020.1760928. |

| [33] |

Zeng Z, Chen P J, Lew A A. From High-touch to High-tech: COVID-19 Drives Robotics Adoption.

Tourism Geographies, 2020, 22(3): 724-734.

DOI: 10.1080/14616688.2020.1762118. |

| [34] |

Reeves B, Nass C. The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

|

| [35] |

Nass C, Steuer J, Tauber E. Computers are Social Actors.

In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1994, : 72-78.

|

| [36] |

Goodrich M A, Schultz A C. Human-robot Interaction: A Survey. Now Publishers Inc. , 2008.

|

| [37] |

Friedman B, Kahn Jr P, Hagman J. Hardware Companions? What Online AIBO Discussion Forums Reveal about the Human-robotic Relationship.

In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human factors in Computing Systems, 2003, : 273-280.

|

| [38] |

Groom V, Srinivasan V, Bethel C L, etc. Responses to Robot Social Roles and Social Role Framing. In 2011 International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS) IEEE, 2011: 194-203.

|

| [39] |

Miller D, Meskell L, Rowlands M, etc. Materiality. Duke University Press, 2005.

|

| [40] |

Henare A, Holbraad M, Wastell S. (Eds. ), Thinking through Things: Theorising Artefacts Ethnographically. Routledge, 2007.

|

| [41] |

Knappett C, Malafouris L. (Eds. ) Material Agency: Towards a Non-anthropocentric Approach. Springer Science & Business Media, 2008.

|

| [42] |

Hertenstein M J. Touch: Its Communicative Functions in Infancy.

Human Development, 2002, 45(2): 70-94.

DOI: 10.1159/000048154. |

| [43] |

Ingold T. Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture.

Oxfordshire:Routledge, 2013, : 114.

|

| [44] |

Latour B, Johnson J. Mixing Humans with Non-humans? Sociology of a Few Mundane Artefacts.

Social Problems, 1988, 35: 298-310.

DOI: 10.2307/800624. |

| [45] |

Suchman L, Suchman L A. Human-machine Reconfigurations: Plans and Situated Actions. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 229.

|

| [46] |

Wilson E A. Affect and Artificial Intelligence. University of Washington Press, 2011.

|

| [47] |

Dautenhahn K. Design Spaces and Niche Spaces of Believable Social Robots.

In Proceedings 11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication, IEEE, 2002, : 192-197.

|

| [48] |

Mason J. Qualitative Researching (Second). London: Sage, 2012.

|

| [49] |

Silverman D. Interpreting Qualitative Data (Fifth). London: Sage, 2014.

|

| [50] |

杨善华, 孙飞宇. 作为意义探究的深度访谈.

社会学研究, 2005(5): 53-68.

|

| [51] |

Weiss R. , Learning from Strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies. New York: The Free Press, 1996.

|

| [52] |

Musante K, DeWalt B. Participant Observation: A Guide for Fieldworkers. Rowman Altamira, 2010.

|

| [53] |

Jefferson G. Glossary of Transcript Symbols with an Introduction.

Pragmatics and Beyond New Series, 2004, (125): 13-34.

|

| [54] |

Heath C, Hindmarsh J, Luff P. Video in Qualitative Research. Sage Publications, 2010.

|

| [55] |

Pink S, Sumartojo S, Lupton D, etc. Empathetic Technologies: Digital Materiality and Video Ethnography.

Visual Studies, 2017, 32: 371-381.

DOI: 10.1080/1472586X.2017.1396192. |

| [56] |

薛景颢. 人工智能全球化——机器人代替人工趋势.

科技视界, 2018(11): 58-59.

|

| [57] |

Ten Have P. Doing Conversation Analysis. London: Sage, 2007.

|

| [58] |

Harris L C, Reynolds K L. Jaycustomer Behavior: an Exploration of Types and Motives in the Hospitality Industry.

Journal of Services Marketing, 2014, 18(5): 339-357.

|

| [59] |

Korczynski M, Evans C. Customer Abuse to Service Workers: An Analysis of Its Social Creation within the Service Economy.

Work, Employment and Society, 2013, 27(5): 768-784.

DOI: 10.1177/0950017012468501. |

| [60] |

Boyd C. Customer Violence and Employee Health and Safety.

Work, Employment and Society, 2002, 16(1): 151-169.

DOI: 10.1177/09500170222119290. |

| [61] |

Hirai K, Hirose M, Haikawa Y, etc. The Development of Honda Humanoid Robot. In: Proceedings 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1998, 2: 1321–1326.

|

| [62] |

Sandoff M. Customisation and Standardisation in Hotels–A Paradox or not?.

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2005, 17: 529-535.

DOI: 10.1108/09596110510612167. |

| [63] |

Jiang J, Jeng W, He D. How do Users Respond to Voice Input Errors? Lexical and Phonetic Query Reformulation in Voice Search.

In Proceedings of the 36th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2013, : 143-152.

|

| [64] |

Arend B, Patrick S. Coping with Turn-taking: Investigating Breakdowns in Human-robot Interaction from a Conversation Analysis (CA) Perspective.

In Proceedings: The 8th International Conference on Society and Information Technologies, 2017, : 149-154.

|

| [65] |

Thomason J, Zhang S, Mooney, R. J, etc. Learning to Interpret Natural Language Commands through Human-robot Dialog. In Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2015.

|

| [66] |

Luff P, Gilbert N G, Frohlich D. (Eds. ) Computers and Conversation. Academic Press. 1990.

|

| [67] |

Boas F. Anthropology and Modern Life. Routledge. 2014.

|

| [68] |

Robertson J. Gendering Humanoid Robots: Robo-sexism in Japan.

Body & Society, 2010, 16(2): 1-36.

|

| [69] |

Alač M. Social Robots: Things or Agents?.

AI & Society, 2016, 31(4): 519-535.

|

| [70] |

Hochschild A R. The Managed Heart. California: University of California Press. 2012.

|

| [71] |

Treviño A J, McCormack K M. (Eds.) Service Sociology and Academic Engagement in Social Problems. Vermont: Routledge, 2016: 9.

|

——

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12