2. 云南师范大学马克思主义学院

生态过程不同于物理过程,它始终处于演化之中且具有大尺度、长周期和复杂性等特点,需要通过“在大空间和/或时间范围内收集的相当大量的数据”,获得“对分布、丰富度、生境参数和有机体在广泛地理区域和长期阶段内运动的理解”[1][2]。在实践中,生态学野外研究经常会遇到很难解释的随机变量(即影响因子)并进一步产生大量误差[3]。为了解决这一问题,需要在广泛的地理范围内进行跨尺度的长期数据采集和野外实验。传统的生态学野外研究由职业生态学家和专业研究生完成,但由于经费有限,很难完成大范围和长期性的项目。同时,职业化的合格研究者是相对稀缺的人力资源,不太可能完成大洲或全球范围内的野外研究,即使是全国范围的野外研究也很难确保结论为普遍性知识。因为“专家采集数据的成本和实用性在广泛的空间(如大洲)或时间(如历年的)的调查中并不稳定”导致了生态学数据获取、存储与管理的方法已无法满足这个要求。[2][4]中国科学院为了监测我国生态环境变化并综合研究我国资源和生态环境方面的重大问题,于1988年成立的中国生态系统研究网络(CERN),但迄今也仅有40个野外站点,且分布并未涵盖所有的生态区,所获得的数据并不能完整反映我国的生态系统现状[5]。在广泛空间和时间延展的生态过程的模式研究需要能获得大量且多样的数据并综合定量建模的新范式。

虽然科学革命后出现了今天的职业化的科学,但以业余研究为主的自然志(natural history)传统并未停滞,①并与职业化的科学相结合,出现了被称之为“公民科学”的新科学研究范式。②这种新范式是对自然志研究传统的继承和发展,也是对职业化科学所面临的挑战的应对和引导。

① Natural history旧称“博物学”后又译为“自然史”。吴国盛教授主张译为“自然志”,本文采纳吴国盛教授的译法,但不做三种译法的辨析,以免偏离主题。

②国内对于“citizen science”的译法不尽相同,有译为“公民科学”或“大众科学”。本文因不强调政治学价值,所以不采用“公民科学”的译法;本文也不强调科学教育价值或社会学价值,所以也不采纳“大众科学”的译法。鉴于“公众理解科学”一词已成约定俗成,故采纳“公众科学”的译法。特此说明。

自2000年以来,西方对于“公众科学”(citizen science)的研究迅速崛起且增速明显。在2008年于威斯康辛州召开的美国生态学年会上,有超过60篇论文在摘要中提到了公众科学,很多分会场主题(session)明确关注了公众科学[6]。Web of Science中仅2012年发表的相关文章就有112篇, 占2002-2012年期间有关公众科学文章总数量的40%[7]。“它的主要应用领域就是生态学与环境科学,[6]具有相应专业素养的公众所提供的无偿技术服务可以克服资金有限、人手短缺和站点不足的困难。它能提供对‘发生在广泛的地理尺度和私人领地内的且传统野外研究模型不可能大量采样的(生态)过程’的理解……(可能)是在地理上实现对生态模式和环境过程理解的唯一实践方式”[8],是“生态学家获得对潜在空间的生态学研究的延伸,也对现有的研究提供了本地化的补充……当前在监测大地理尺度的生物多样性的野外生态学中影响最大”[9]。联合国“生物多样性保护2020”计划(Conventionon Biological Diversity“2020”)和其他11个国际环境协议的186个指标中,有117个指标(63%)可由公众科学家参与[10]。

二、 公众科学的概念公众科学又被称为群体科学(community science)或公众参与科学研究(public participation in scientific research)①[11]。目前对公众科学还没有公认的标准定义。有学者笼统地定义为“公众成员在致力于真实世界问题的科学研究项目中合作研究的一种形式”[12]。但也有学者较为具体地定义为“一个对此关心的公众、政府机构、企业、学界、群体团体和地方机构致力于监测、追踪和对共同的群体(环境)关注做出响应的过程”[13]。还有学者扩大到全球范围和科学教育与社会领域,认为是“在本地或国际组织的设计与指导下,本地与外国参与者之间合作进行研究,学习科学并理解新知识、保护行动和政策之间的联系”[14],甚至有学者详细地说明是“公众作为科学探索的一部分而收集和/或处理数据”[6],或“在科学研究中使用非专业人士-咨询问题、收集数据或解释结果”[15]。

①公众科学是一种新现象。国外学者的用辞也不统一,存在使用“public”的情况。本文着重于科学研究价值,并不探究“citizen”与“public”的词义辨析,以免偏离主题。且引文未进行词义辨析,原文本意将public与citizen混用。类似情况还包络“mass”一词,为统一行文,本文一概理解成“公众”。特此说明。

上述定义都强调了公众在科学研究中的参与,其程度甚于“公众理解科学”。后者仅仅要求公众了解现有知识、具有合格的科学素养,而前者还要求公众具备参与研究并创造新知识。同时,公众科学往往定义了公众参与的具体内容,这使得公众成为了不可或缺的研究者,但也对公众参与的程度进行了制约,以免超越了公众的能力并影响研究结论的可信度。最后,定义都不同程度地主张公众与科学家,乃至于与政府等其他机构或团体的互动。公众科学不仅是科学研究的新方法,还是一种新颖的社会现象;公众科学不止是科学研究的新形式,而是科学社会学视野下的社会发展新形式。

但上述定义的差异也反映了当前公众科学发展的多样性。多样性的产生不仅与具体的组织者(职业科学家或科研机构)的需求有关,也是公众科学长期演变中形成的进路分叉。考察公众科学的发展历程,有助于理解现状并预测未来趋势。

三、 公众科学的源起、背景与现状 1. 源起作为新出现的术语,西方历史上很早就有公众科学的早期自发实践,而且恰恰是从孕育了生态学的生物学中发展起来的。法国的酿酒者记录庄稼收割日已经有超过640年时间了。18世纪一个挪威主教创建了牧师网络并要求他们对挪威的自然事物进行观察和收集以帮助他的研究。[15]同一世纪的林奈(Carl Linnaeus)也通过当时植物学爱好者的帮助发展和完善了植物分类。[7]到19世纪,作为鸟类研究奠基者之一的约翰·雷(John Ray)(1627-1705)依靠托马斯·布朗(Thomas Brawn)的无偿帮助得到了野外观察的数据和鸟类插图。[16]甚至有学者激进地认为19世纪的自然志研究是由“一群由专业人士控制下的未经训练的公众”完成的。[17]

1900年,美国家奥杜邦协会(National Audubon Society)开始了每年的圣诞节鸟类统计(Christmas Bird Count)并坚持至今。截止2009年,已观察了超过6300万的鸟类。[6]1915年,美国奥杜邦协会和美国康奈尔大学合作创办了康奈尔鸟类实验室(Cornell Lab of Ornithology)。该实验室以“增加鸟类的知识以及对鸟类的理解和欣赏”为使命,致力于鸟类研究和保护。如今,“奥杜邦”已成为鸟类保护的代名词。[16]成立于1932年的英国鸟类信托(British Trust for Ornithology)也完成了由了3100万业余的自然志学家参与收集信息的国家生物多样性网络的建设,该网络包括了2700种英国物种记录。[6]

2. 背景公众科学的滥觞脱离不了西方(尤其是英国)浓厚的自然志研究传统背景。本文以英国政府为进行全国范围的生物学长期野外观察而于1964年资助成立的生物学记录中心(Biological Records Centre,BRC)为例来说明。

英国的自然志研究早在达尔文周游世界以前就已经存在很久了。怀特(Gilbert White)在《塞尔伯恩地区的自然志和古迹》(1789)中写到“英国极其幸运的拥有丰富的自然志历史”。被称之为英国的“自然志之父”和“生物学记录之父”的约翰·雷出于对植物分类的兴趣,和朋友们创建了生物学记录团体,把他和别人周游整个英国中观察到的物种进行了分类与记录。随着林奈的物种双命名法(1768)和印刷术的进步,更多的英国普通人①参与简单的生物学研究成为了可能。到1836年,已出现了伦敦植物学学会(后来成为英国与爱尔兰植物学学会)的社会建制[18]。

①当时英国的公众权利是有等级的。本文特指受过良好教育且家境尚可的男性“绅士”阶层。

|

图 1 约翰·雷画像 |

达尔文之后,英国的自然志发展更加迅猛。到1900年,英国已经有大约500个地方性的自然志学会和大约10万名会员。显然,其中的绝大部分不可能是职业科学家,基本是受过良好教育和有社会影响力的绅士构成的专家级或普通公众。这种传统在英国延续至今。一位研究过BRC的英国教授在和本文作者的邮件通讯中就抱怨“我最大的挑战是(说服编辑)在SCI的论文中加入田野乡村中茅草屋的照片”-他认为科学研究不能仅仅是实验室研究和数字图表,也应该包括自然志研究,甚至茅草屋也是当地自然生态不可或缺的一部分。

在这种浓厚的英国绅士式的科学氛围中,巴福-布朗(Frank Balfour-Browne)进行了持续57年的淡水中的甲壳虫(water beetle)的个人野外观察和记录并直接引发了BRC的诞生。巴福-布朗的父亲是英国地质学家,提出过前冰期、冰期和后冰期的英国植物入侵欧洲大陆的理论。巴福-布朗非常敬重他的父亲,有志于英国的自然志研究。在英国皇家科学学会的一次剑桥会议上,他认识了“现代昆虫学的真实缔造者”夏普(DavidSharp)后,决定长期从事英国淡水中的甲壳虫分布的研究,并在成为Sutton Broad实验室主任并把这个实验室建成为英国第一个研究淡水生物的野外站点。相关的观察记录从1903年9月持续到1960年。1909年11月24日他发布了第一版配图的分布地图册,1940年、1950年和1958年又分别出版了配图的三卷本《英国淡水甲壳虫》。1962年他去牛津大学和爱丁堡大学教授植物学和动物学,直至1967年去世。

|

图 2 巴福-布朗在诺福尔德(Norfold)的SuttonBroad实验室 |

巴福-布朗对英国野外观察记录做出了奠基贡献,但他不是第一个意识到公众对生物学野外观察与记录价值的英国学者。1904年,唐斯利爵士(Sir Arthur G.Tansley)①提出“为自然志记录的测绘(plotting)、分类和整理所用的基本地图”时就说过“这个国家上上下下到处散布着人……他们对本地植物志(flora)的认识绝对是不相等的……他们(绘制本地植物志)比一个对地方性(locality)知识一无所知的来访植物学家好上数百倍”[19]。

①即在修正了克莱蒙茨(Clements)的“顶级”(climate)概念后提出“生态系统”概念的著名学者。

1904年,英国已经成立了中央委员会(the central committee),试图推动和植物相关的生物学记录的工作,但因为一战爆发而停滞,又因为二战搁置了英国物种的分布地图册绘制计划[20]。直到1954年,英国列岛植物学会的地图计划(the Maps Scheme of the Botanical Society of the British Isles,BSBI)提出在英国和爱尔兰以10平方公里为1单位的网格(hectad),对所有物种进行分布地图册的绘制。稍后,英国和爱尔兰植物学学会(Botanical Society of Britain and Ireland,BSBI)提出缩小为2平方公里为单位的网格(tetrad)②。BSBI认为必须“通过召集尽可能多的志愿记录者的支持”才可能完成这一研究,所以不仅召集了本地的自然志学会,

② Hectad与tetrad都是生态学野外观察或实验进行采样时的样地面积单位。不同科学论文中的详细面积不尽相同,本文采纳原文中的面积标准,并为统一行文,采用“网格”译法。为避免偏离主题,不对两个英文词汇进行词义辨析。特此说明。

| 表 1 英国自然志传统大事记[18] |

也在全国和本地报纸以及学校发布文章和邮件进行志愿记录者的召集-这被BRC认为是英国“大规模参与”(mass participation)的公众科学诞生的标志。BSBI在1962年发布了英国植物志的分布地图册,提供了英国植物志惊人的(striking)历史变化的证据,证明了这种公众科学的价值[19]。在佩林(Franklyn Perring)担任BSBI主任期间,BRC也于1964年成立[20]。

3. 现状1992年美国国家自然科学基金(NSF)资助的康奈尔大学“公众参与的鸟类学”项目标志着公众科学在全球的大规模发展。该基金在2001年将其纳入“非正式科学教育”(Informal Science Education,ISE)的范畴接受申请。2009年,基金下属的非正式科学教育促进中心(Center for the Advancement of Informal Science Education,CAISE)发布了《公众参与科研:内容定义及其在非正式科学教育的潜力分析》报告,定义了公众科研的三种类型:贡献型(contributory)、合作型(collaborative)和共同创新型(co-created)。2012年,美国波特兰举办了全球第一届公众科研大会,开启了公众科研的标准化与组织化[21]。

美国的公众科学侧重科学研究的进路,不仅“科学家使用公众作为数据采集者”,而且强调“作为科学家的公众”[13],比如,康奈尔鸟类实验室经常要求公众使用复杂的设备和技术去监测空气和水的质量,记录植物生长、开花和死亡,被称之为“科学2.0”[22]。与之相反,欧洲的公众科学更多地体现了对自然志科学研究传统的继承,较少采用复杂的设备和技术,并强调了诸如科学教育与公众理解科学等科学的社会功能,让公众理解并参与科学政策制定,实现“确保特定的科学政策是公正的”目的[17]。

具有法律效力的“欧盟第七框架计划”不仅用330万欧元来支持“社会中的科学”项目,还规定欧盟科技框架合作计划需要反映公众真实参与程度的《项目社会影响报告》。欧洲研究型图书馆联盟提出了“未来图书馆再创新计划”(Re-inventing the Library for the Future),重新定位专业图书馆的科研服务,试图转型为提供数据管理、人员组织与培训以及后期项目评价与成果推广服务的公众科学研究的平台[21]。作为具有达尔文式的自然志传统的老牌科学强国,英国的公众科学也具有悠久的历史并主要关注由公众完成的生物野外监测[13]。前文所述的BRC聚焦于陆生和淡水物种记录,它通过与各个国家记录计划(National Recording Schemes,NRS)协作,通过把公众记录野外生物群落的各种原始数据(比如,群落中的物种间的互惠共生)提供给职业科学家进行数据分析和撰写研究报告实现应用价值。目前,估计每年有7万名公众参与其中,被绘制分布图(distribution map)的物种已经拓展到12127个物种并对其中的1636个物种进行了长期观察[19]。荷兰的公众科学项目“自然日历”(Nature′s Calendar)物候学研究网络利用报纸、电视、展览、网站和互联网社交媒介向全社会传播信息[23]。

除了美国国家自然科学基金和欧盟进行的公众科学建制化努力外,当前最有影响的公众科学机构是“公众科学中心”(www.citizenscience.org)。它提供了对项目开发者、参与者、实施者、教育者、研究者、信息技术专家和评估者的支持和汇总的资源,具体包括项目开发工具包、诀窍(tips)和工具、参考数据库、会议摘要论文、可研究的项目清单、讨论组(discussion forum)、新闻订阅(news feed)和专业网络[9]。已注册的生态学和环境科学相关领域的项目超过175个,研究内容涉及动植物监测、入侵物种调查、大气质量调查、水质调查、气候变化监测等[7]。另一个获得全球范围成功的是地球观察研究所(Earth Watch Institute)。这是一个与科学家和科学机构合作以发展基于公众科学的研究和环境监测项目的国际非营利组织。每年资助超过30个国家的接近80个不同项目,超过3000位公众帮助科学家收集数据[14]。

四、 公众科学的价值 1. 科研价值无论是在美国还是欧洲,公众科学的实践都包括了公众无偿提供了人力资源、专业技能和经费的支持,这是公众对科研的独立贡献。“大尺度的环境科学需要公众科学。几乎任何试图在一个宽广的地理区域内收集大量野外数据的项目只能通过公众科学的帮助取得成功”[6]。互联网和移动通讯技术的普及进一步促进了公众获得项目需求信息并提交数据的便利性,同时也使得野外研究有望在全球尺度展开[24],并避免过去全球尺度研究中因为样本和站点少或周期短而引发的统计误差的争议。人类活动是否是全球变暖的关键影响因子就是一个典型的因为样本过少和实验设计的缺陷而没有被科学界统一认可的例子。

目前公众科学的科研价值主要分为两种不同的类型。一是英国式的野外观察。作为自然志传统的典型继承者,英国的公众科学仍旧以普通公众进行野外观察并上报数据为主。公众仅仅是作为数据提供者。生物学记录中心(BRC)是其中的典范①。二是美国式的科学2.0。作为公众科学的诞生地,美国的公众科学鼓励公众的深度参与,不仅仅是野外观察并上报数据,还需要使用专业设备进行测量和实验,对公众的专业技能要求达到了研究生或入门级职业科学家的水平,甚至更高。从具体的科研需求和知识创造而言,美国处于公众科学的最高发展水平。

①参见英国生物学记录中心(BRC)的《公民科学模式与技术研究》。

(1)教育价值

公众科学产生科研价值的前提是公众具有相应的科学素养和专业技能。这就需要教育服务。成功的公众科学项目也提供面向参与者(乃至于全社会)的科学教育服务。BRC二十多年来始终鼓励公众携带儿童进行野外观察,提供针对下一代的科学教育。公众科学有影响的一位研究者伯尼(Boney)通过相关研究后承认“我们发现公众科学项目提高了参与者对鸟类生物学的知识”。[25]

教育的目的并不一定是为了科研,尤其是在公众的科学素养已经是现代人必须具备的基本素养之一的情况下,教育的目的就是教育。美国国家自然科学基金研究性学习(research in learning)部门的副主任吴可(David Ucko)认为该部门资助公众科学项目的目的是“增加公众参与科学的意识,事实上,我们更感兴趣的是教育价值,而不是研究结果”。[22]但从教育价值的实现而言,包括英国在内的欧洲国家相比美国更加重视,欧盟也给与了最大的重视与投入。

(2)文化价值

教育与科研是不同的人类活动,教育的目的并不仅仅是为了科研,还应有助于两种类型的文化价值的体现。一是科学精神。自科学革命到生态危机以来,科学的发展经历了对自然的去魅(demystifying)与再返魅,但现代的再返魅不应是古代蒙昧(甚至现代有神论、现代万物有灵论或不可知论)的再现,而应是在追求真相的过程中对自然始终保有理性但客观且谨慎的态度。公众科学是培育科学精神的重要途径,可以帮助科学群体实现“对科学过程的去魅并把过程和结果对非科学家的公众进行翻译(translate)”[26]。全民参与的科学研究体现了积极的态度,符合近代科学的从宗教中逐渐世俗化的特点,可以看做是韦伯所谓的新教精神的延续与最新演变之一。

二是社会发展。公众科学更多的文化价值在于对普通公众的人格培育,比如:由科学教育引发环保意识和对自然的情感并进而延伸到对他人的同理心(empathy)等。这种同理心有益于扭转科学革命和工业文明造成的人类社会内部以及与自然社会的冲突,从根本上改造社会。在这个意义上,公众科学的社会意义不仅仅培育了公众科学素养,更类似于文艺复兴对于当时欧洲社会的整体性改造。所以,有学者认为“公众科学提供了改变K-12(12年连续教育)和大学教育的途径并以此完成文艺复兴”[27]。欧盟在这方面处于领先。它不仅保留英国式的野外观察,而且还不同于美国式的科学2.0。它大力加强公众的科学教育,以公众科学为抓手,推动图书馆等公共服务业变革,通过全媒体实现全民参与,促进公众理解并参与科学研究,使得科学成为全社会的公共话题。由此,进一步凸显了公众科学与传统的自然志研究和职业科学家的科学研究的区别。

(3)政治价值

今日的科学已经不再只是职业科学家的内部活动,也不只是少数业余爱好者的沙龙。因为科学的昌明,它已经成为与全社会有关的公共事务。一方面,今天的大科学需要越来越多的政府经费支持,这就需要取得纳税人的认同。因此,取得公众理解与支持成为了政府、科研机构和科学家的公共责任(public accountability)-“如果我们还想花纳税人的钱,科学家需要确保公众认可为他们自己的兴趣所支付的价值。毋庸置疑,让公众理解和认可科学的最好的方法是参与其中”[6]。对于普选盛行的西方社会,这点尤为突出。一旦公众不支持,政府很可能中止资助。

另一方面,科学产生的直接影响包括了政府决策(比如,核电站等有可能产生负面环境影响的工程建设),甚至国际关系(比如,中美关于碳排放的国家间谈判)。公众科学可以让公众通过研究过程参与到关涉公共利益的决策与管理之中。以奥杜邦为例,它不仅通过立法、教育、宣传等方式保护鸟类的栖息地,还管理了许多保护区,为野生动物(鸟类)提供避难所。[16]

(4)生态(学)价值

Ecology一词可以翻译为“生态学”或“生态”,公众科学对两者皆具有巨大价值。

对于作为具体科学学科的生态学而言,当今生态学研究面临的问题及公众科学的作用已经显而易见(见引言部分)。在生态学假说的野外实验验证中,普遍存在着原假说显著性验证(null hypothesis significance testing,NHST)的争议。虽然可以有一些方法缓解,但仍然无法摆脱因果关系与证明之间逻辑不一致的根本困境。[28]公众科学不仅通过提供大量的野外观察和实验数据帮助生态学假说获得更大程度的证伪或证实,更重要的是,众多的参与者可以提供新颖的思维和假说,帮助科学家取得原理层面的突破,有助于生态学一般性理论的探索。这在其他学科已有成功案例,比如,在化学领域,美国怀俄明大学的布鲁斯·帕金森(Bruce Parkinson)利用来自70所大学和高中的500多名学生,对60多种金属成分的所有可能的组合进行实验,创造出前所未有的金属氧化物[29]。在生物化学领域,华盛顿州立大学的大卫·贝克(David Baker)通过Rosetta@home的互联网分布式计算平台,要求参与者帮助计算,并激励他们进行在线游戏,从而在互相竞争与合作中发展策略以获得未经预测的新结果[30]。我们可以看到,公众科学特别适合作为寻找生态学一般性理论(假说)的手段,还可以延伸到生物学和环境工程领域。

对于作为观念、伦理和社会角度的生态而言,当今社会越来越认识到生态保护不仅是人类生存的权宜之计,更是对自然的尊重和敬畏,因而上升到了文明类型的层面,称之为生态文明。生态文明在全社会的实现,需要全民理解、接受与践行。公众科学在这三个步骤中都可以扮演重要的教育、沟通、协商与实践手段。

五、 公众科学的未来发展趋势总体而言,新技术相关的社会文化事件影响下的公众科学将持续面对各种机遇和挑战。走向开放的科学(包括科学机构和期刊)以及适合公众参与的互联网和移动通讯工具构成的赛博基础架构(cyber infrastructure)都将帮助公众科学在包括生态学在内的科学研究和科学教育等领域进一步发展[31]。

具体而言,公众科学的发展趋势同时在广度与深度上展开。在广度方面,公众科学正在不断拓展应用领域。这不仅仅体现在英国和美国大力开展的公众科学教育和计算机科学与博弈论研究等其他学科领域,还体现在欧盟在包括全媒体应用和图书馆改革等方面在内的全社会资源整合。

在深度方面,公众科学在三个领域持续深入发展:

(1)角色转化

一方面,以美国为代表的公众角色正从简单地参与野外观察的科学研究辅助者向类似职业科学家一样直接进行科学研究的公众科学家(citizen scientist)转化(例如,美国政府在2013年12月表彰了包括简崔(Gentry)在内的12名公众科学家)[21]。另一方面,职业科学家也被要求改变传统的心态并改进与公众沟通的技巧。巴塔莱(Bhattarai)列出了职业科学家对公众合作六种可能的看法,分别是:“①他们一无所知,我们只是把他们当做佣人或助手使用;②我们当然知道得更多,但他们更知道方法和地点;③我们知道得更多,但询问他们可以加速我们的工作,他们也服务于我们;④我们无疑知道得更多,但他们也知道极其少量可能有助于我们工作的事情;⑤他们和我们知道得一样多,但他们的感知是不同的,需要我们逐一请教;⑥他们在少量事情上知道得更多,一起工作是因为我们研究所关心的一切是属于所有人的”。他认为前四种态度很常见,即职业科学家普遍不认为公众具有和他们一样的专业素养[17]。显然,这制约了公众科学取得更大的进步。此外,现有研究表明,“社会沟通的重要性经常被低估。科学家和科学组织经常缺乏对社会组织有效沟通的技能。”[23]传统的科学研究在科学家或师生内部展开,管理过程和沟通模式较为简单与单一。这不能满足公众理解、支持并参与科学研究的趋势。例如,我国转基因作物商业化政策的争鸣中,“挺转派”科学家表现出明显缺乏社会沟通技巧,导致社会舆论一边倒向“反转派”。进一步地,有学者呼吁提高公众科学研究成果的发表率,以激发公众兴趣,增加公众科学在科学研究中的比重,促进科学的整体发展。[11]

(2)模式研究

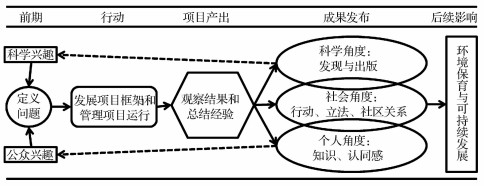

2000年以后,公众科学的模式研究日益增加且努力形成全球适用的统一模式。伯尼等人在对康奈尔鸟类实验室的20年经验总结基础上,提出了公众科学的九步骤模型,分别是:“①选择一个科学问题;②形成一个科学家/教育者/技术学家的评估者团队;③发展、验证和精炼协议、数据表和教育支持材料;④招募参与者;⑤训练参与者;⑥接受、编辑和展示数据;⑦分析和解释数据;⑧发布结果;⑨衡量产出”[32]。谢尔克等人(Shirk, etc.)在《生态学和社会》(Ecology and Society)上发表了《公众参与科学研究:一个精心设计的框架》(Public Participation in Scientific Research: A Framework for Deliberate Design)一文,在CAISE报告基础上新增了契约型(contractual)与学院型(collegial)两种公众科学类型,并对五种类型进行了定义,分别是:契约型-“科学群体向职业研究者咨询以指导特定科学调查和结果汇报的指导”;贡献型-“通常由科学家设计并主要由公众成员贡献数据”;合作型-“通常由科学家设计并由公众成员贡献数据但也帮助精炼项目设计、数据分析和/或传播其发现”;共同创新型-“由科学家设计且与公众成员一起工作,至少一部分公众参与者在研究过程的所有方面积极投入”;学院型-“未获(同行)信任的个人独立引导研究并期待建制化的科学/或专业人士不同程度的承认”。在此基础上,他们提出了他们称之为“公众参与科学”的公众科学的参与度模型与流程框架以提高和扩大研究产出的质量和范围。[33]上述成果虽有影响,但仍旧处于早期的概念模型阶段,亟待具有操作性的细节性研究。

| 表 2 谢尔克等人提出的公众科学的参与度模型 |

(3)方法改进

众多学者指出了现有方法的缺陷,“发展和执行高质量的公众科学项目需要详细的设计与规划”[7]。研究表明,现有的公众科学项目“很少用于验证一个明确的科学假说”[6],说明公众科学的研究内容主要是简单研究。这受制于研究方法中组织化水平、数据采集和信息使用(access)不完善的现状。第一个问题原因在于公众缺乏兴趣、资助、信息和网络化操作的机会;第二个问题原因是数据碎片化、不精确和缺乏参与的客观性。其中,经常缺乏实验设计且不考虑诸如样本重复的问题在职业科学家的研究中也很常见,但是公众科学项目由于参与者范围和水平差异,就会导致情况加剧。第三个问题原因来自于科学家或政府团体质疑公众能力和提交的数据而没有采用或在同行评议的科学期刊发表。更有甚者,很多论文使用了公众采集的数据却没有标注引用。[13]但科学家与政府的担忧并不无道理。在公众科学研究最重要的部分是数据确认(verification),这一步骤往往处理大纵向数据集(large longitudinal data set),且不同项目采用“不同的方法而经常导致不同水平的错误和偏差”。有学者提出“急需发展新的、更复杂的大数据集分析方法,包括地理空间统计学的创新、探索数据挖掘、层次等级建模和计算生物学”。[8]因此,基于互联网的数据库存储技术的计算机科学领域的相关研究日益增加。同时,基于项目管理的科学研究流程管理和质量控制方面的研究也在展开。有学者整理了由康奈尔鸟类学实验室(Cornell Laboratory of Ornithology)指导的一个公众科学项目中的700多位参与者的邮件,发现某些参与项目的公众看似并不知道他们罕见或细微的发现,或可能基于先前的个人经验影响的事实陈述,在大量的数据集分析后会被辨识出来。[34]还有学者对由大约1000位公众参与的美国7个海岸潮间带的本地蟹种(Carcinus maenas)和入侵蟹种(Hemigrapsus sanguineus)研究进行了评估,发现三年级和七年级的学生区别不同物种的精确性分别是80%和95%,而七年级和大学二年级以上的学生确定螃蟹性别的精确性分别是80%和95%。[35]这些研究都表明必须对参与研究的公众进行分类甚至个性化的任务管理与数据处理。

|

图 3 谢尔克等人提出的公众科学流程框架 |

虽然公众科学具有自然志研究传统的观点,可以看作是后者的延续,但早期自然志研究(比如古希腊的亚里士多德)存在于“科学”还未出现的业余科学研究时期,而公众科学是在职业科学盛行后才出现的新现象,两者有继承关系,但也有区别。若“科学”必须仅仅是职业科学家的工作,则公众科学不是“科学”的新形式;若“科学”是以获取真的自然知识为目标,则公众科学是与职业科学家合作但不同于完全由职业科学家承担的新“科学”形式。以第二种理解看,公众科学根本上不会加剧当前作为“分科之学”的科学的发散,而会促进科学继续沿着证伪主义的逻辑持续发展,最终激发生态学的一般性原理的诞生。因此,它是正在发展中的新科学研究范式。

公众科学相较于传统的职业科学家的科学研究范式具有成本、人力与空间时间等资源的显著优势,在正式诞生仅二十多年时内发展迅猛。同时,它的价值不仅在于科学研究和知识创造,对教育、文化和政治都产生了变革式的影响。尤其对生态过程研究特点的高度符合,适合作为生态学野外研究的新范式。但当前对于公众科学的研究和应用还处于从起步向发展转换的阶段,现有的研究较为粗浅,且应用各不相同且存在问题。鉴于认识与篇幅,本文仅做系统介绍和初步分析,对于公众科学的模式和技术的详细分析以及与生态学野外实验的具体结合方法的研究有待后续。

2. Postdoctor Station, University of Chinese Academy of Science

| [1] | Devictor V., Whittaker R., Beltrame C.. Beyond Scarcity:Citizen Science Programmes as Useful Tools for Conservation Biogeography. Diversity and Distributions, 2010 (16): 354-362. |

| [2] | Hochachka W., Fink D., Hutchinson R.. Data-intensive Science Applied to Broad-scale Citizen Science. Trends in Ecology and Evolution, 2012, 27 (2): 130-137. DOI: 10.1016/j.tree.2011.11.006. |

| [3] | 李际. 生态学假说判决性实验的验证方法. 科技导报, 2016, 34 (13) : 93-98. |

| [4] | 戴圣骐, 赵斌. 大数据时代下的生态系统观测发展趋势与挑战. 生物多样性, 2016, 24 (1) : 85-94. |

| [5] | CERN简介.http://www.cern.ac.cn/1wljs/index.asp. [2016-08-21]. |

| [6] | Silvertown J. , A New Dawn for Citizen Science. Trends in Ecology & Evolution, 2009, 24 : 457-471. |

| [7] | 张健, 陈圣宾, 陈彬. 公众科学:整合科学研究、生态保护和公众参与. 生物多样性, 2013, 21 (6) : 738-749. |

| [8] | Dickinson J., Zuckerberg B., Bonter D.. Citizen Science as an Ecological Research Tool:Challenges and Benefits. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst, 2010, 41 : 149-172. DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-102209-144636. |

| [9] | Dickinson J., Shirk J., Bonter D., et al. The Current State of Citizen Science as A tool for Ecological Research and Public Engagement. Front Ecol Environ, 2012, 10 (6): 291-297. DOI: 10.1890/110236. |

| [10] | Danielsen F., Pirhofer-Walzl1 K., Adrian1 T., et al. Linking Public Participation in Scientific Research to the Indicators and Needs of International Environmental Agreements. Conservation Letters, 2014, 7 (1): 12-24. DOI: 10.1111/conl.2014.7.issue-1. |

| [11] | Theobald E., Ettinger A., Burgess H., et al. Global Change and Local Solutions:Tapping the Unrealized Potential of Citizen Science for Biodiversity Research. Biological Conservation, 2015, 181 : 236-244. DOI: 10.1016/j.biocon.2014.10.021. |

| [12] | Wiggins A., Crowston K.. Goals and Tasks:Two Typologies of Citizen Science Projects. Forty-fifth Hawai'i International Conference on System Science (HICSS-45), 2012 : 3426-3435. |

| [13] | Conrad C., Hilchey K.. A Review of Citizen Science and Community-based Environmental Monitoring:Issues and Opportunities. Environ Monit Assess, 2011, 176 : 273-291. DOI: 10.1007/s10661-010-1582-5. |

| [14] | Chandler C., Bebber D., Castro S.. International Citizen Science:Making the Local Global. Front Ecol Environ, 2012, 10 (6): 328-331. DOI: 10.1890/110283. |

| [15] | Miller-Rushing A., Primack R., Bonney R.. The History of Public Participation in Ecological Research. Front Ecol Environ, 2012, 10 (6): 285-290. DOI: 10.1890/110278. |

| [16] | 刘星. 通过公众参与发展起来的鸟类学. 科学与社会, 2016, 6 (1) : 110-123. |

| [17] | Greenwood J. Citizens, Science and Bird Conservation. J Ornithol, 2007, 148 (Suppl.1): S77-S124. |

| [18] | Brc-50th-anniversary.http://www.brc.ac.uk/sites/www.brc.ac.uk/files/articles/brc-50th-anniversary.pdf. [2016-01-13]. |

| [19] | Pocock M., Roy H., Preston C., et al. The Biological Records Centre:a Pioneer of Citizen Science. Biological Journal of the Linnean Society, 2015, 115 : 475-493. DOI: 10.1111/bij.12548. |

| [20] | History of Recording.[2016-01-13].http://www.brc.ac.uk/time-brc. |

| [21] | 黄敏聪. 公众科研的兴起及图书馆的角色. 图书情报工作, 2014, 58 (14) : 59-62. |

| [22] | Cohn J. Citizen Science:Can Volunteers Do Real Research. BioScience, 2008, 58 (3): 192-197. DOI: 10.1641/B580303. |

| [23] | van Vliet A., Bron W., Mulder S.. The How and Why of Societal Publications for Citizen Science Projects and Scientists. Int J Biometeorol, 2014, 58 : 565-577. DOI: 10.1007/s00484-014-0821-9. |

| [24] | Hochachka W., Fink D., Hutchinson R.. Data-intensive Science Applied to Broad-scale Citizen Science. Trends in Ecology and Evolution, 2012, 27 (2): 130-137. DOI: 10.1016/j.tree.2011.11.006. |

| [25] | Brossard D., Lewenstein B., Bonney R.. Scientific Knowledge and Attitude Change:TheImpact of Aa Citizen Science Project. International Journal of Science Education, 2005, 27 (9): 1099-1121. DOI: 10.1080/09500690500069483. |

| [26] | Evans C., Abrams E., Reitsma R.. The Neighborhood Nestwatch Program:Participant Outcomes of a Citizen-Science Ecological Research Project. Conservation Biology, 2005, 19 (3): 589-594. DOI: 10.1111/cbi.2005.19.issue-3. |

| [27] | Dunn R., Urban J., Cavelier D.. The Tragedy of the Unexamined Cat:Why K-12 and University Education Are Still in the Dark Ages and How Citizen Science Allows for a Renaissance. Journal of Microbiology & Education, 2016, 17 (1): 4-6. |

| [28] | 李际. 生态学假说试验验证的原价说困境. 应用生态学报, 2016, 27 (6) : 2031-2038. |

| [29] | 卫垌圻, 姜涛, 陶斯宇, 等. 科研众包-科研合作的新模式. 科学管理研究, 2015, 33 (2) : 16-19. |

| [30] | Hand E.. People Power:Networks of Human Minds Are Taking Citizen Science to a New Level. Nature, 2010, 466 : 685-687. DOI: 10.1038/466685a. |

| [31] | Newman G., Wiggins A., Crall A.. The Future of Citizen Science:Emerging Technologies and Shifting Paradigms. Front Ecol Environ, 2012, 10 (6): 298-304. DOI: 10.1890/110294. |

| [32] | Bonney P., Cooper C., Dickson J., et al. Citizen Science:A Developing Tool for Expanding Science Knowledge and Scientific Literacy. BioScience, 2009, 59 (11): 977-984. DOI: 10.1525/bio.2009.59.11.9. |

| [33] | Shirk J., Ballard H., Wilderman C.. Public Participation in Scientific Research:a Framework for Deliberate Design. Ecology and Society, 2012, 17 (2): 29. |

| [34] | Trumbull D., Bonney R., Bascom D., et al. Thinking Scientifically during Participation in a Citizen-Science Project. Science Education, 2000, 84 (2): 265-275. DOI: 10.1002/(SICI)1098-237X(200003)84:2<>1.0.CO;2-2. |

| [35] | Delaney D., Sperling C., Adams C., et al. Marine Invasive Species:Validation of Citizen Science and Implications for National Monitoring Networks. Biol Invasions, 2008 (10): 117-128. |

2016, Vol. 6

2016, Vol. 6