2022年,ChatGPT的横空出世引发了关于生成式人工智能的广泛关注。随着人工智能生成内容(Artificial Intelligence Generated Content,AIGC)的深入应用,其所引发的可版权性争议日益凸显。在法学界,有观点认为,在人类的多轮提示之下产生的AIGC具有独创性,应当受著作权法保护[1]。但反对者认为,“提示”不是直接产生AIGC的行为,不构成创作行为,由此生成的AIGC没有独创性,不是作品[2]。在实践中,关于使用AIGC是否构成学术不端也引发了诸多争议。

上述争议引发了对“提示工程”在AIGC创作过程中作用的深入思考。“提示”本身是否构成作品?其版权性如何认定?“提示”与生成内容之间存在何种技术联系?这种联系又是否足以论证生成内容的可版权性?是否可以建立起基于“提示”的AIGC保护规则?这些问题涉及技术与法律的交叉地带,亟须深入审视。一方面,我们通过技术分析揭示提示工程与生成内容的关系,探讨“提示”在AIGC创作中的技术特征和影响机制,继而从著作权法的基本原理出发,分析从“提示”到AIGC可版权性的认定可能性,为建构基于“提示”的AIGC保护规则提供建设性建议。通过这一研究,期望在技术创新和法律保护之间寻求平衡,推动AIGC技术的健康发展和合理应用,为学术界和法律界应对AIGC带来的挑战提供新的思路和参考。另一方面,对涉及人工智能与人类创作者的权利划分、共同创作的可能性以及衍生作品的认定等复杂法律问题进行分析,旨在为AIGC时代的著作权制度改革提供理论基础和实践指导。

二、AIGC创作中“提示”与生成内容的关系在AIGC的创作过程中,“提示”扮演着至关重要的角色,其不仅仅是人类与大语言模型交互的桥梁,更是决定最终输出的关键。在此将深入“提示”的技术概念和对生成内容的影响,通过实验案例和高频词分析,揭示“提示”在AIGC创作中的决定性地位。

1. “提示”的技术概念“提示”是与大模型交谈、激发大模型能力的必要且关键的步骤。“提示”本质上是一种自然语言文本,通常是一段文本或者输入,用于指示大语言模型执行特定任务。它不仅是人类与AI系统交互的核心接口,更是将人类意图转化为机器可理解的指令和执行指令的关键[3]。随着大语言模型广泛应用,提示工程(prompt engineering)已经成为一个独立且重要的研究领域,其致力于优化人机交互的效果和效率。例如,Claude模型在其指南中单独将“提示工程”作为重要的一部分,用于指导用户与Claude进行交谈。

“提示”的功能多元且复杂,不只是简单的操作指令[4]。例如,信息含量丰富且精细的“提示”通常包含必要的上下文信息,能够为模型执行任务提供必要的背景知识和参考框架。因此,用户可以通过精心设计的“提示”来明确模型需要完成的任务范畴,如回答问题、生成内容、分析数据或生成代码等。用户还可以利用“提示”指定期望的输出格式,或设定约束条件、赋予模型特定角色或身份,或在“提示”中增加示例等策略更好地引导模型理解和执行任务。此外,在交互过程中,用户还能够通过多轮对话,不断调整和优化“提示”,以获得更精确、更符合期望的结果。

随着研究的深入,“提示”策略也得到了进一步丰富,且每种策略都有其特定的应用场景和优势。例如,零样本提示(zero-shot prompting)[5],该种提示直接要求模型执行任务,适用于模型已经具备足够知识和能力的简单任务。少样本提示(few-shot prompting)[6]则在任务描述后提供一些输入—输出对作为参考,帮助模型快速适应新的任务类型。链式思考提示(chain-of-thought prompting)[7]引导模型逐步推理,适用于需要复杂逻辑推理的问题解决。自我一致性提示(self-consistency prompting)[8]要求模型生成多个解决方案并选择最合理的答案,通过内部验证机制提高输出内容的可靠性和稳定性。指令微调提示(fine-tuning prompting)[9]是专门为经过特定训练的模型设计的,通常更加简洁直接,能够更有效地利用模型的特定能力。

“提示”作为人机交互的“接口”,不仅是一种输入方式和指令文本,更是一种创造性的交互策略,涉及上下文提示,输出格式指导,示例展示,约束条件设定等多个方面。“提示”的制定和设计深刻影响着生成内容的质量,是充分发挥大型语言模型潜力的关键。

2. “提示”的法律定性《中华人民共和国著作权法》第三条规定:本法所称的作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。由此可见,著作权法的核心旨在保护权利人的智力成果,同时促进知识的传播和创新[10]。著作权的保护对象是“作者的原创性表达”[11],而“独创性”构成了授予权利人著作权的必要条件。美国联邦最高院在Feist Publications,Inc. v. Rural Telephone Service Co.

大模型生成内容的底层逻辑是联合概率分布。大模型在生成内容时展现出的行为差异,受制于其底层逻辑。具体而言,面对不同的提示,其生成内容存在显著差异。例如,当提示为“请你写一个小说”时,ChatGPT会询问更多细节,其回答是“好的,我可以写一段短篇小说,你有什么特别想要的情节或主题吗?比如说悬疑、爱情、科幻、奇幻等?”。而当提示为“请你写一个悬疑小说”时,它会直接生成一篇短篇悬疑小说。这种差异源于大语言模型的核心机制——基于联合概率分布的序列生成。

联合概率分布描述了多个随机变量同时发生的概率[14]。在语言模型中,这表现为一系列词语共同出现的概率。以“请你写一个悬疑小说”为例,大语言模型的生成过程可分为以下几个步骤:首先,模型需要理解输入的上下文。它会将输入的提示“请你写一个悬疑小说”拆解成“请”“你”“写”“一个”“悬疑”“小说”等词语单元。模型会计算这个词序列出现的联合概率,即P(请,你,写,一个,悬疑,小说)。这个联合概率可以进一步分解为一系列条件概率的乘积:P(请) · P(你|请) P(写|请,你)...P(小说|请,你,写,一个,悬疑)。这种分解反映了模型对输入序列的理解过程。其次,模型开始基于提示预测和生成新的内容。这个过程是逐词进行的。对于每一个可能的下一个词x,模型会计算其在给定提示条件下的条件概率,即P(x|请,你,写,一个,悬疑,小说)。模型通常会选择条件概率最高的词,或通过某种随机采样策略选择词,作为输出的第一个词。接下来,这个生成过程会不断重复。每生成一个新词,它就被添加到已有的上下文中,然后模型再次计算下一个词的条件概率。例如,假设模型生成的第一个词是“夜”,那么下一步就会计算P( x|请,你,写,一个,悬疑,小说,夜)来决定第二个词。通过这种迭代方式,模型逐步构建出完整的文本结构。每一步的概率计算都建立在之前生成内容的基础之上,这确保了生成文本的连贯性和上下文相关性。这个过程会持续进行,直到模型生成出一个完整的、符合要求的悬疑小说开头或概要,或者达到预设的长度限制。需要注意的是,一方面,模型在生成句子时是逐词生成的。每生成一个词时,模型都会考虑前面已经生成的词,并计算下一个词在当前上下文中的出现概率。另一方面,虽然这个过程在理论上是确定性的,但实际应用中,模型常常会引入一定程度的随机性。这是通过各种采样技术实现的,目的是增加生成内容的多样性和创造性,避免输出过于刻板或可预测。

然而,尽管这种基于概率的生成方法使得大语言模型能够产生看似合理且流畅的文本。但当提示缺少具体指导(例如删去“悬疑”二字)时,模型的行为会发生剧烈的变化。这是因为模型主要依赖于从训练数据中学到的统计模式,而非真正理解语言或具备创造性思维。因此,当模型面对模糊或开放式提示时,它可能无法准确理解用户意图,从而难以生成相应内容。在这种情况下,模型通过“提问”来获取更多信息,实际上是在寻求更明确的指导以完成生成任务。这反映了模型在上下文理解上的局限性和创造力的缺乏,而仅仅是依赖已学习的模式进行内容生成。换言之,虽然大语言模型能够生成看似连贯的文本,但它们并不具备人类作家那样的创作能力。模型的输出本质上是基于训练数据中观察到的模式,通过概率计算和匹配来生成的。当提示不够具体时,模型无法像人类那样凭借创造力和自主意识来创作全新的作品,这突显了人工智能与人类智能之间的根本区别。

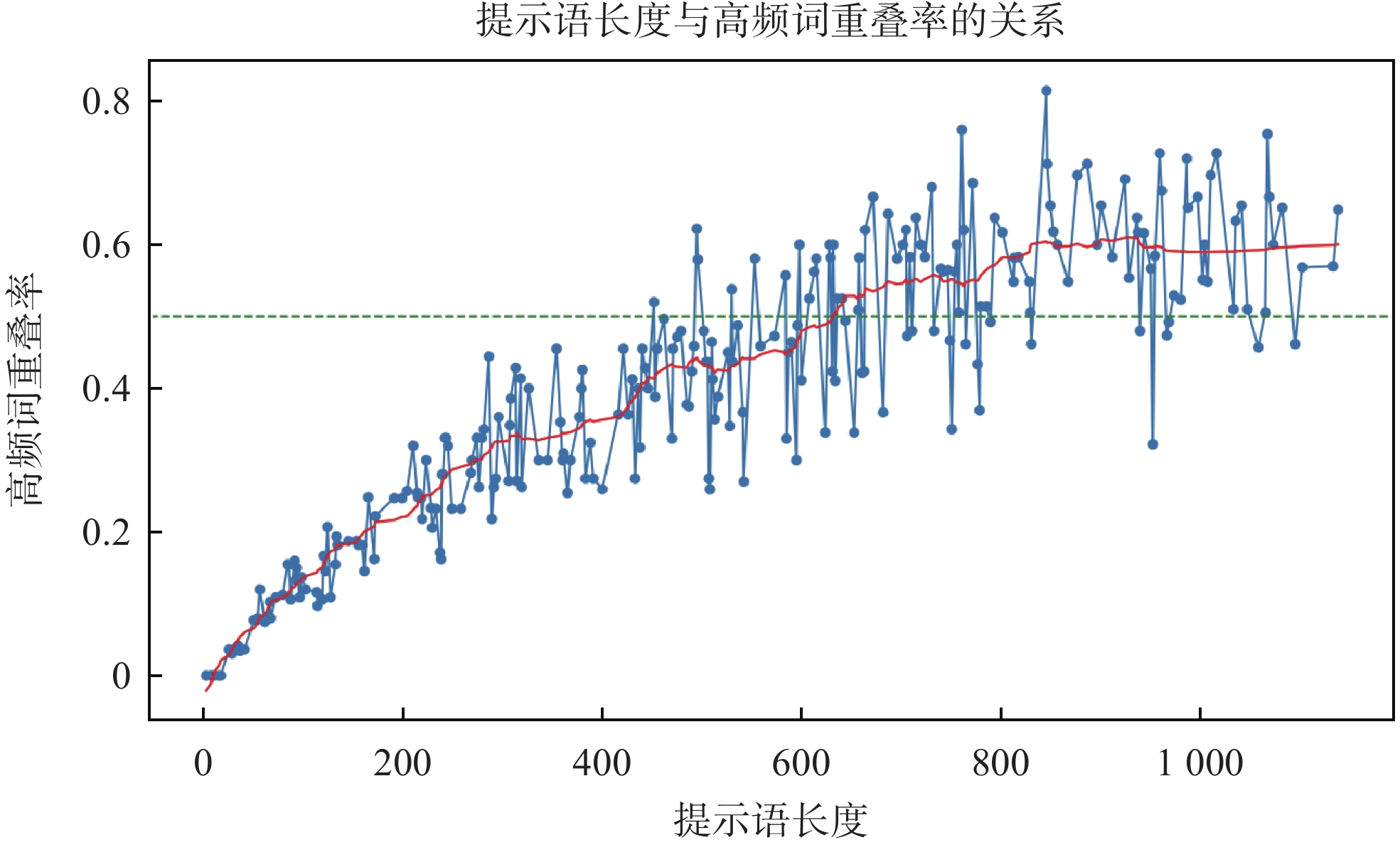

为系统探讨提示与生成内容的关系程度,围绕“请你写一个小说”设计了从最模糊逐步到精确的

|

图 1 高频词重叠率图 |

提示复杂度与AIGC之间的关系表明,提示对生成内容具有决定性作用,且提示的长度与生成内容的可预期性呈正相关。这一认识为探讨AIGC的可版权性和归属认定问题奠定了重要的数据支撑,为制定相关政策和法规提供了宝贵的参考素材。

三、从“提示”出发的AIGC可版权性推定与认定前述实验与结论昭示着:第一,生成式人工智能并不具备在模糊提示下进行独立创作的能力,其本质仍是基于“联合概率分布”生成回复。第二,提示对生成内容具有决定性作用。这种作用体现在两个方面:提示限定生成内容的主题范畴,且提示的精准度与生成内容的可预期性总体呈正相关。鉴于提示在内容生成过程中的关键地位,在探讨生成内容的著作权规则之前,需从“提示”的独创性出发过渡到AIGC独创性,并构建以“提示”独创性为基础认定AIGC著作权的一般规则。

1. 从“提示”独创性到AIGC独创性的推定上文论述明确,其一,提示对生成内容具有决定性作用;其二,提示能够成为著作权法保护的“作品”,基于此尝试构建提示著作权到AIGC作品著作权的推定机制。根据《布莱克法律词典》,推定是“对特定事实推论”,是一种根据既定事实得出推定事实的法律规则,推定是在缺乏其他证明方法时所使用的根据已知证据作出确定性推断的一种法律设计[15]。在AIGC场景下,提示作为人类创作者与AI系统交互的主要媒介,其独创性不仅直接反映了人类智力投入的程度,还在很大程度上决定了AIGC输出的内容和形式。提示的输入与AIGC的输出之间被AI算法“黑箱”间隔,由此导致AIGC独创性难以直接证明。而基于提示的独创性推定AIGC的独创性,论证AIGC构成作品,既符合著作权法保护智力成果的基本宗旨,又能有效应对AIGC创作的特殊性挑战。该推定的核心要旨是:当提示展现出高度独创性时,可以推定其决定了AIGC的内容,令AIGC也具备独创性,能够成为适格“作品”。

首先,“独创性”之“独”的推定。“独”强调作者独立完成,而非抄袭、剽窃、篡改他人作品[16]。进一步而言,完全意义上的独立创作,是指任何作品都不能单纯地模仿别人,而是强调作者自己独立思想或感情的表达[17]。前文指出AI大模型生成内容的底层逻辑是“联合概率分布”,换言之,AI仅仅是扮演了更为智能的“搜索引擎”,替代了人类创作过程中“阅读海量文献并消化”的环节。因此,AIGC场景下的“独”更应该考虑提示完成的“独”。基于此,应该从以下几方面认定生成内容之“独”:①提示的独立设计。提示本身应当是由人类创作者独立构思和编写的。这种独立性符合著作权法中“独立完成”。创作者在设计提示时,需要投入独特的思考和创意,而非简单地复制或模仿他人的提示。②创作过程的独立性。尽管AIGC作品最终是由AI系统生成的,但提示创作者在整个创作过程中扮演了独立且关键的角色。人类创作者通过独立设计和不断调整提示来引导AI系统的创作方向,这种持续的人为干预和控制体现了创作过程的独立性。③创作意图的独立表达。提示能够反映创作者独特的创作意图和表达方式,即使面对相同的主题或创作任务,不同的创作者会基于各自的理解和创意独立设计出不同的提示,从而引导AI生成具有个性化特征的AIGC作品。这种创作意图的独立表达是AIGC作品“独”的重要体现。④技术或工具选择的独立性。创作者选择使用AIGC技术作为创作工具本身就是一种独立决定。这种选择反映了创作者对新技术的理解和运用能力,类似于传统艺术创作中画家选择使用油彩还是水彩的决定。技术选择的独立性也是AIGC创作“独”的一个重要方面。

其次,“独创性”之“创”的推定。提示的创造性与AIGC的创作性具有密切的关联。提示作为人类智力成果的直接产物,其独创性直接映射了提示设计者在利用AIGC创作过程中的智力投入。当提示呈现出高度创作性时,其本身被视为“作品”毫无疑问。此时需要考虑的是AI生成内容是对提示创作性的延续,还是突破提示范畴的再创作。实验结果表征,提示对生成内容主题具有约束性和决定性,人类通过精心设计的提示能够有效引导AI模型的创作方向,实现特定的创作意图,这决定了基于独创性的提示生成的内容在主题范畴和主体内容上受制于提示的独创性。换言之,生成内容的创造性严格受到提示创造性的影响和制约。此外,实验表明提示的独创性与AIGC输出内容的独创性呈正相关关系。具备独创性的提示往往能引导AI模型生成具有创新性和独特性的内容。这种关系并非简单的线性对应,而是一种复杂的交互过程。独创性高的提示为AI模型提供了更丰富、更具启发性的生成指引,从而增加了生成内容的多样性。

从著作权法的基本理论出发,独创性是作品受到著作权保护的关键要素。高度独创的提示本身能够成为著作权法意义上的“作品”,反映了创作者的智力投入和创造性表达。将这一理念延伸到AIGC领域,提示的独创性可以视为人类创作者对AIGC作品做出实质性贡献的重要证据。从创作过程的角度来看,独创性高的提示对AIGC输出内容具有决定性影响。这种影响不仅体现在内容的选择和安排上,还反映在表达方式和风格特征等方面。因此,提示的独创性可以视为创作者对AIGC创作过程实施实质性控制的表现。从法律政策的角度考虑,使用提示的高度独创性推定AIGC的独创性,使符合条件的AIGC受到著作权法保护,符合著作权法鼓励创新、保护智力成果的基本宗旨。

2. 以“提示”独创性为基础认定AIGC著作权的一般规则基于前文对提示独创性与AIGC生成内容之著作权关系的辨析,在此构建AIGC时代著作权认定的一般规则。该规则包含两部分,一是生成内容著作权认定的前置程序,包含提示独创性评估机制和提示与生成内容的相似度评估机制。二是前置程序基础上的生成内容著作权优化策略。通过一系列的规则和标准旨在为AIGC著作权的法律实践提供指导,同时为未来的立法工作提供参考。

首先,前置程序之提示独创性评估机制。上文对提示被视为著作权法上“作品”的要件进行了简要描述,在延续其核心内涵的基础上提出具体的评估规则。第一,建立评估指标体系。提示独创性评估体系应该涵盖以下几方面:①提示的复杂度,包括句法结构的多样性、词汇丰富度、语义密度等。②信息熵指数,用以量化提示中包含的不确定性和潜在可能性[18]。③功能性与创新性的平衡,评估提示在实现特定功能的同时所体现的独特表达。④认知深度,考察提示所涉及的抽象思维和问题解决策略。⑤技术适应性,评估提示在不同AI模型中的表现。上述指标应当通过定量和定性相结合的方法进行评估,以确保评估结果的全面性和准确性。第二,辅助手段之动态评估机制。鉴于AI技术的快速发展,提示的独创性评估标准应当具有一定的灵活性和适应性,定期审查制度尤为重要。具体而言,以技术发展和市场需求作为参照及时调整评估标准。例如,可以每年或每两年对评估标准进行一次全面审查,并根据新出现的技术特征和创新模式对评估指标进行适当调整。此外,为确保标准设置的科学性和前瞻性,应引入专家咨询机制,通过定期召集法律和相关技术专家对评估标准进行讨论。第三,具体且标准化的评估流程。为确保评估的客观性和可操作性,需要建立一套标准化的评估流程。大体上该流程应该包含但不限于:①初步筛选,排除明显不符合独创性要求的提示。②多维度指标评估,对符合初步要求的提示进行全面评估。③专家审核,由法律和技术专家组成的委员会对评估结果进行审核。④结果告知,将评估结果告知当事人。⑤异议处理,设置异议申请和复审机制,保障评估结果的公正性。第四,引入案例指导制度。通过总结典型案例,形成案例指导意见,为提示独创性的判断提供具体参考。这些案例应当涵盖不同类型、不同领域的提示,并详细分析其独创性特征和保护理由。案例指导制度可以增强评估标准的可操作性,同时也有助于形成社会共识,引导创作者和使用者的行为。

其次,前置程序之提示与生成内容的相似度评估机制。提示与生成内容相似度是判断人类贡献比重的关键,也是判断著作权归属的依据。具体的评估方法应该包括但不限于以下几点:第一,语义相似度分析。使用自然语言处理技术,如潜在语义分析(LSA)[19]或词嵌入模型[20],计算提示与生成内容的语义相似度,该数据能够揭示提示在多大程度上决定了生成内容的主题和核心概念。第二,结构相似性比较。分析提示中的结构性要素(如叙事框架、论证结构等)是否在生成内容中得到体现,这有助于评估提示对内容组织方式的影响。第三,风格一致性评估。通过文体分析技术,比较提示和生成内容的语言风格,包括词汇选择、句法特征、修辞手法等。高度的风格一致性可能表明提示对内容风格有显著影响。第四,创新点追踪。识别生成内容中的创新点或独特表达,并追溯其是否源自提示的指导。这有助于确定提示在内容创新方面的贡献。第五,多维相似度指数。综合上述各项指标,建立一个多维度的相似度指数,为著作权认定提供量化依据。实际上,AIGC查重原理也是基于此构建的[21]。

最后,生成内容著作权认定方法的优化。基于提示独创性和相似度评估,进一步优化AIGC生成内容的著作权认定方法。第一,基于提示独创性和与生成内容的相似度,构建认定机制。其中,“认定”著作权的情形是指同时满足以下两方面,一方面,提示在前置评估机制中评估指标体系下各维度,即复杂度、信息熵等指数上均达到较高水平,表现出鲜明的独创性;另一方面,生成内容与提示之间呈显著强相关,重叠率达50%以上。

基于上文著作权认定的一般规则,在此提出AIGC著作权标注规则,以期在保护创新、激励创作和维护公众利益之间寻求平衡。

1. 以日本虚拟偶像版权管理经验为参照在展开理论构建之前,笔者引入当前智能工具著作权分配的成功案例——“初音未来”(Hatsune Miku)。尽管“初音未来”并非严格意义上的AIGC,但作为一个由用户创作音乐内容驱动的虚拟偶像,其权益分配模式与AIGC具有诸多相似之处。“初音未来”所属公司Crypton Future Media提供了详细的关于“初音未来”音乐出版过程中产生权利的管理方案[22]。具体而言,权利分配分为两部分,第一部分是关于音乐作品的权利归属。“初音未来”演绎的每一首歌曲的制作过程均涉及多方主体,包括Crypton Future Media公司(技术提供者)、使用Vocaloid软件的音乐创作者和音乐版权管理组织等。其著作权管理指南中,指出音乐权包含了版权和邻接权,版权是指作词、作曲部分的著作权,邻接权包含了表演权和母带权。该公司采用的权益分配策略是,音乐版权管理机构从创作者那里获得每首歌曲的音乐版权,并将版权委托给音乐版权管理机构进行管理。音乐版权管理机构代表创作者和Crypton公司向用户收取歌曲版权费用,并支付给公司,公司再分配给创作者。歌曲的版权属于歌曲的创作者,创作者可以选择是否委托音乐版权机构管理。此外,邻接权的归属问题。由“初音未来”进行演绎的作品,尽管“初音未来”不能直接获得表演权,但应该标注“.feat 初音未来”,而母带权属于该公司。第二部分是角色使用部分。由于“初音未来”是具有虚拟形象的角色,因此在使用“初音未来”角色插图演绎音乐作品的时候,还应遵守“知识共享——署名——非商业性使用(CC BY-NC)”的条款和条件。对于在音乐作品中使用“初音未来”的作曲家,应该在作品中引用 CC 许可证和链接;即标注“根据 CC BY-NC:https: //creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ ”。如果是按原样复制原创作品,按以下方式注明来源(针对“初音未来”):“初音未来”,© Crypton Future Media, Inc.2007,根据CC BY-NC许可:https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 。如果要改编原创作品来创作自己的作品,按以下方式注明来源(针对“初音未来”):本 [视频](或其他适当类型的作品)改编自“初音未来”,© Crypton Future Media, Inc. 2007,根据 CC BY-NC许可:https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/。“初音未来”如今已经成为一个拥有314万粉丝的虚拟歌姬,这离不开其公司的版权管理制度。

2. 基于“提示”的AIGC著作权标注规则在借鉴域外成功经验的同时,结合认定规则,提出AIGC生成内容的著作权标注规则。具体包含以下几部分。

在对AIGC生成内容著作权标注规则展开具体论述之前,首先,应厘清AIGC在著作权法语境下的定位。著作权法的初衷是为了保护作者的智力成果,而“作者”的概念在传统意义上一直指向自然人或法人[23]。这一概念植根于启蒙运动时期对个人创造力的推崇,强调了人类独特的创造性思维和情感表达[24]。AIGC系统,尽管具有强大的生成能力,但其本质上是一种复杂的算法和数据处理工具,缺乏法学概念上的独立人格和意志。因此,从主体资格的角度来看,AIGC不能成为著作权的独立权利主体。此外,从创作过程的本质来看,AIGC的生成行为难以等同于人类的创作行为。人类的创作过程涉及复杂的认知活动,包括灵感的产生、情感的投入、价值判断的形成等。这种创作过程体现了作者的个性和独特视角,是著作权法所保护的核心内容。而AIGC的生成过程,尽管在结果上可能呈现出高度的复杂性和多样性,但其本质仍是基于“联合分布概率”的生成策略。这一特性决定了AIGC无法等同于人类创作者,因此,不能简单地将生成内容的著作权赋予AI系统。这不仅违背了著作权法关于创作主体的基本规定,也可能削弱人类创作者的积极性。然而,考虑到智能工具的使用是解放劳动力的必经途径,我们不应一味排斥和反对,更不能忽视AI工具在创作过程中的重要作用。因此,笔者认为使用独创性提示生成的内容的著作权应属于创作者,但需标注利用了生成式人工智能工具,且应披露其提示的详细内容和所使用的工具。

其次,基于提示复杂度的分阶段著作权标注规则。这一规则的核心在于根据人类创作者(主要是提示设计者)的贡献程度来确定著作权的归属。以上文实验数据结果为例,在“请你写一个小说”的特定场景下的著作权分配机制仅参考高频词阈值可大致分为三个阶段

最后,在标注规则的应用下还需考虑AIGC在不同创作领域的特殊性。例如,在文学创作中,高质量的提示不仅是启动AI的“钥匙”,更是塑造作品核心主旨的关键。一个具有鲜明创意构思和独特表达的提示,能够为AI模型提供丰富的上下文信息,并准确传达文章主题,从而显著影响生成内容的质量和独创性。相比之下,在视觉艺术领域,尽管提示仍然重要,但AI系统本身的能力可能在创作过程中占据更为主导的地位。AI模型的性能、训练数据的质量、算法的创新性以及图像生成技术的精细度等,均直接影响着视觉艺术作品的质量。因此,在该领域,AI系统的贡献和参与需要在著作权利益分配中得到较大的权重。此外,音乐创作、影视制作等其他领域也各具特点。在音乐创作领域,AI系统目前更多地扮演着辅助角色,人类创作者在旋律构建、和声编排、情感表达等方面仍然起着决定性作用。这就要求在著作权分配时,更多地考虑人类创作者的实质性贡献。

AIGC生成内容的著作权分配机制应当建立在对人工智能技术特性的深入理解之上,在保护人类创作者权益的同时,亦要认识到AI工具在创作过程中的突出作用。建立基于提示复杂度的著作权认定标准,并考虑不同应用场景下的特殊性,构建一个既能激励创新,又能平衡各方利益的著作权分配制度。这不仅有利于AIGC技术的健康发展,也将为著作权法在数字时代的演进提供有益探索。同时,我们还需要保持开放和包容的态度,持续关注AIGC技术的发展趋势,及时调整和完善相关制度,以应对未来可能出现的新挑战。

五、结 语AIGC技术的发展正在深刻改变传统的创作模式和知识生产方式,这不仅对现有著作权制度提出了挑战,也为法学理论的创新提供了契机。聚焦“提示”在AIGC创作中的核心地位,基于技术原理创设法律推定,试图为回应AIGC时代的著作权法挑战提供一个新的思路。然而,我们也应当认识到,随着技术的不断进步,AIGC与人类创作的边界可能会变得愈发模糊。之后的研究还需要进一步探讨如何在保护创新激励与促进知识传播之间寻求平衡,如何处理 AIGC 作品可能带来的伦理和社会问题,以及如何构建更加包容和灵活的国际著作权保护体系。此外,AIGC 技术的发展也可能催生新的创作形式和权利类型,这要求我们以更加开放和前瞻的视野来审视和完善著作权制度。

① Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1991). https://supreme.

② Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publishing Enterprises Inc. https://law.justia.

③ 在本文设定的例子下,该数值可作为衡量生成内容与提示之间重叠率的合理参考标准。

④ 实践中,需要参考提示独创性评估机制进一步明确,在此仅仅简单的举例说明,以表达核心思想。

⑤ 上文已经解释过,提示在词之后的变化不会过分影响生成的内容,且提示高频词和生成内容高频词重叠率极高,继续增加提示的细节可能不会对生成内容的核心特征产生显著影响。此时生成式人工智能在内容创作过程中发生了“角色转变”。在阈值之前,AI对内容的自主贡献较大;而超过阈值后,提示在很大程度上决定了最终输出,尽管AI仍可能在表达细节上有所修饰。

| [1] |

丁文杰. 通用人工智能视野下著作权法的逻辑回归——从“工具论”到“贡献论”.

东方法学, 2023(5): 94-105.

DOI: 10.3969/j.issn.1007-1466.2023.05.010. |

| [2] |

王迁. 再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性.

政法论坛, 2023, 41(4): 16-33.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-0208.2023.04.002. |

| [3] |

Webson A, Pavlick E. Do prompt-based models really understand the meaning of their prompts?. https://aclanthology.org/2022.naacl-main.167/ [2024-08-22].

|

| [4] |

Reynolds L, McDonell K. Prompt programming for large language models: Beyond the few-shot paradigm. https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3411763.3451760 [2024-08-22].

|

| [5] |

Kojima T, Gu SS, Reid M, et al. Large language models are zero-shot reasoners.

Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 22199-22213.

|

| [6] |

Ye X, Durrett G. The unreliability of explanations in few-shot prompting for textual reasoning.

Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 30378-30392.

|

| [7] |

Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models.

Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 24824-24837.

|

| [8] |

Wang X, Wei J, Schuurmans D, et al. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models.

arXiv preprint arXiv:, 2203, 11171: 2022.

|

| [9] |

Pecher B, Srba I, Bielikova M. Comparing specialised small and general large language models on text classification: 100 labelled samples to achieve break-even performance. arXiv preprint arXiv: 2402.12819:2024.

|

| [10] |

刘银良. 论人工智能作品的著作权法地位.

政治与法律, 2020(3): 2-13.

|

| [11] |

吴汉东. 财产的非物质化革命与革命的非物质财产法.

中国社会科学, 2003(4): 122-133+206-207.

|

| [12] |

University of Michigan Library. Copyright Basics. https://guides.lib.umich.edu/copyrightbasics/copyrightability [2024-08-20].

|

| [13] |

U. S. Copyright Office. Copyright and Artificial Intelligence. https://www.copyright.gov/ai/#:~:text=In%20early%202023%2C%20the%20Copyright,copyrighted%20materials%20in%20AI%20training[2024-08-22].

|

| [14] |

Gelman A, Speed T P. Characterizing a joint probability distribution by conditionals.

Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 1993, 55(1): 185-188.

DOI: 10.1111/j.2517-6161.1993.tb01477.x. |

| [15] |

Black H C. Black’s Law Dictionary. 4.

St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990, : : 1665.

|

| [16] |

孙玉荣, 卢润佳. 智能时代二次创作的著作权保护与限制研究.

北京联合大学学报(人文社会科学版), 2024, 22(4): 45-54.

|

| [17] |

刘杰勇. 论人工智能生成内容的著作权保护——基于比较法的视角.

比较法研究, 2024(4): 176-193.

|

| [18] |

Keller A M, Taylor H A, Brunyé T T. Uncertainty promotes information-seeking actions, but what information?.

Cognitive Research: Principles and Implications, 2020, 5(1): 42.

DOI: 10.1186/s41235-020-00245-2. |

| [19] |

Landauer T K, Foltz P W, Laham D. An introduction to latent semantic analysis.

Discourse processes, 1998(25):, : 259-284.

DOI: 10.1080/01638539809545028. |

| [20] |

Wang B, Wang A, Chen F, et al. Evaluating word embedding models: Methods and experimental results.

APSIPA transactions on signal and information processing, 2019(8):, : e19.

|

| [21] |

Papertime. AIGC查重原理是什么. http://www.papertime.cn/industry/15956.html[2024-08-22].

|

| [22] |

Crypton. Crypton Future Media. https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry[2024-08-22].

|

| [23] |

梁志文. 论人工智能创造物的法律保护.

法律科学(西北政法大学学报), 2017, 35(5): 156-165.

|

| [24] |

詹世友. 黑格尔历史哲学: 对人类造诣的概念把握.

华中科技大学学报(社会科学版), 2021, 35(1): 9-18.

|

2025, Vol. 15

2025, Vol. 15