2. 中国科学院大学经济与管理学院信息资源管理系;

3. 中国科学院国家天文台;

4. 中国科学院大学天文与空间科学学院

在人类文明发展史中,天文学是最古老的科学研究领域之一。较之其他学科,它拥有最大的业余观测和研究群体以及最长的专业研究历史。可以说,天文学的发展与天文学爱好者和业余天文学家密不可分[1-2]。正由于这一特质,公众科学在天文学领域的优势和潜力尤为突出。它不仅能够解决专业劳动力的瓶颈问题,同时还可以满足公众参与科学研究的意愿。这使得越来越多的天文学家开始认识到公众科学所提供的可能性,从Stardust@home项目、星系动物园(Galaxy Zoo)、银河系项目(The Milky Way Project)、到行星猎人 TESS(Planet Hunters Transiting Exoplanets Survey Satellite),公众科学项目数量快速增长。

“公众科学”(citizen science)的概念于20世纪90年代在科学文献中得到确立。主流研究认为科学政策分析师艾伦·欧文(Alan Irwin)和鸟类学专家里克·邦尼(Rick Bonney)是“公众科学”这一术语最早的提出者[3]。前者在其1995年的著作《公众科学:对人、专业知识和可持续发展的研究》(Citizen Science:A Study of People, Expertise and Sustainable Development)中提出:公众科学既是公众参与和知识生产的交汇点,也是社会背景与认识论交织融合的地方;后者则认为公众科学是由“业余爱好者”为科学家提供观察数据,并以获得新的科学技能作为回报的双向道路[4, 5]。虽然二者在公众科学的最终目的与指向上存在一定的分歧,但是都强调公众参与科学研究的过程。《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)将“公众科学”定义为“由公众成员从事的科学工作,通常与专业科学家和科学机构合作或在他们的指导下进行。”[6]2013年欧盟委员会(European Commission)联合Socientize.eu发布的《公众科学白皮书》(White Paper on Citizen Science)指出,公众科学是公众或以智力形式、或以智力周边的知识、工具、资源等方式参与到科学研究活动中[7]。美国《众包与公众科学法案》(Crowdsourcing and Citizen Science Act of 2016)则认为,公众科学是一种开放式合作形式,其中个人或组织以各种方式自愿参与科学过程,包括促成研究问题的制定、创建和改进项目设计、进行科学实验、收集和分析数据、解释数据结果、开发技术和应用、进行发现和解决问题[8]。

本文将公众科学定义为:不属于传统科学界的公众自愿参与到科学研究和知识生产的全流程中去,包括提出研究问题、进行科学实验、收集和分析数据、解释结果以及开发和应用数据。本研究关注天文学领域的公众科学发展,梳理当前公众科学在天文学领域的应用现状,分析其面临的挑战及未来的发展趋势,期待为公众科学在我国天文学领域中的发展提供参考和借鉴。

一、天文学领域公众科学概述历史地讲,有案可稽的专业天文学家和业余天文学家之间合作的最早例子,是1715年埃德蒙·哈雷(Edmond Halley)呼吁观察英格兰中部的日全食[9]。自此也开创了业余观测者做出重大天文发现,对天文学发展提供持续贡献的历史[10]。

目前,天文学领域公众科学(以下简称“天文公众科学”)受到了来自技术及制度方面因素的推动。一方面,信息和通信技术的进步为合作和共享研究数据开辟了许多新的途径,改变了专业研究人员和业余爱好者合作的面貌[11];另一方面,开放科学运动,包括开放科学知识、开放科学基础设施、科学传播等,极大地促进了公众参与[12]。专业科学家可以通过一系列基于网络的媒体与公众互动、共享科学数据、传播研究成果,同时公众可以借助互联网共享个人观测数据,实现个人参与。技术打破了时空的限制,将志同道合的公众联系在一起,公众社区如雨后春笋般涌现。比如,2007年牛津大学的克里斯·林托特(Chris Lintott)等人受Stardust@home项目的启发,推出了一个可以被认为是迄今为止最突出的公众科学项目——星系动物园,它旨在对斯隆数字巡天(Sloan Digital Sky Survey, SDSS)项目中提取的星系进行分类,吸引了20多万名志愿者参与其中[13]。同时,该项目也催生出了最大的公众科学项目集合平台Zooniverse[14]。不同于早期的公众科学项目,在星系动物园项目中,志愿者通过主动观察和被动贡献计算机处理时间来参与和处理大规模数据。在天文大数据时代,公众科学表现出的可扩展性、偶发性以及训练集的产出,既满足了天文研究对大规模数据分类处理的需求,又满足了人工处理保留的偶然发现的可能,并且能够产出用于机器学习的天文学领域的训练集[15]。截至2019年3月,该平台注册志愿者数量超过160万,基于各种项目中收集的数据已经发表了200多篇科学论文,项目主题已经拓展到了生态学、细胞生物学、人文科学和气候学等领域。

公众科学项目的运作方式取决于公众志愿者的参与程度[14]。随着公众科学体系的不断完善、项目成熟度的提升以及公众科学研究能力的不断增强,公众科学项目的形式变得愈发多样。基于志愿者在天文公众科学项目中的参与程度,可以将公众科学项目分为以下五种类型:①资源共享型:此类型项目通常依赖于公众以非主动的形式,利用一些未被充分利用的资源(如应用软件等),为天文学研究“无意识”地提供未经过处理的基础研究数据,这些项目旨在通过公众参与来扩大观测范围,并增加数据采集量,为天文学研究提供更为丰富的数据基础;②观察与数据生成型:这个类别的志愿者需要有基本的技能,以生成研究人员可以处理的数据,但不要求志愿者对数据进行解读和分析,这些数据既可以是通过实地观测获得的,也可以是通过分析存档图像获得的;③数据分析型:此类项目侧重于数据的分类、识别、判断等任务,天文学领域很多数据的分析具有相对固定的方式,例如变星光变曲线的判定,这类工作可以由具备一定相关背景知识的非专业人员承担,志愿者往往大致了解与任务相关的科学背景,但不一定了解其结果的具体意义;④数据解释型:为了从数据分析结果中获得新知识,需要对相关学科背景有基本了解,在这类项目中,志愿者需要对数据和相关研究领域有较深入地理解,以便从分析之后的数据中获取新知识;⑤公众主导研究型:此模式要求志愿者充分发挥其主观能动性和创造性,从问题提出到数据生成,再到成果发布,公众需要主导设计一个完整的研究项目,最终将新问题转化为新知识,这一模式不仅体现了公众科学的深度和广度,也展示了公众参与科学研究的无限潜力。

二、公众科学在天文学领域的应用发展本研究在全球主要的公众科学项目门户网站,包括Zooniverse、Scistarter、citizenscience.gov、eu-citizen.science、美国航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)和星明天文台等在内的共计27个平台上进行检索(见表1),剔除不属于天文学或不符合本研究对公众科学定义的项目,截至2023年6月,共得到天文学领域公众科学项目143个(见表2)。

| 表 1 全球主要公众科学项目门户网站 |

| 表 2 部分公众科学项目 |

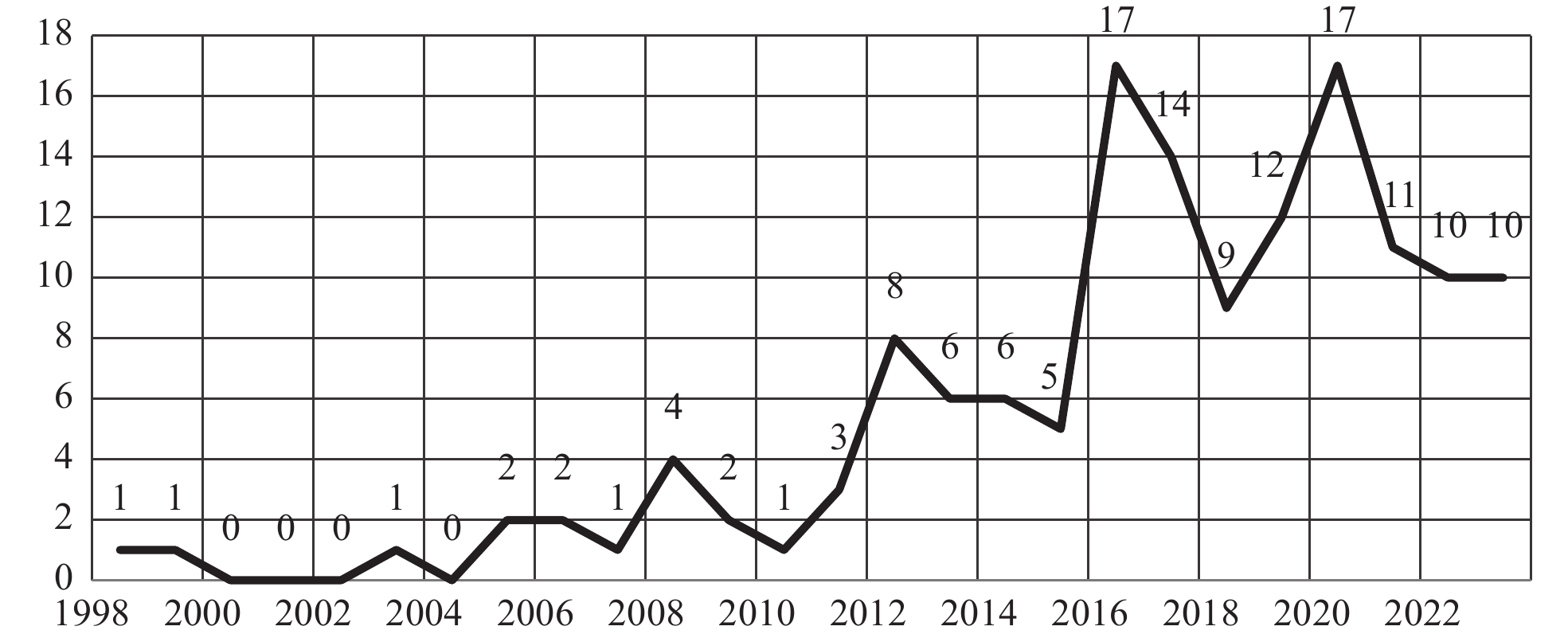

每年开展天文公众科学项目的数量不仅是衡量公众科学活跃度的重要指标,更是天文学界对公众科学价值认知的直观体现。图1提供了清晰的时间线,揭示了天文公众科学项目的发展脉络。20世纪90年代NASA推出的“射电JOVE”(Radio JOVE)项目,是最早的符合本研究公众科学内涵的天文项目。该项目组织学生和业余爱好者观察来自包括木星、太阳、地球在内的银河系的自然射电发射,为他们提供了直接参与天文学研究的机会。进入21世纪,随着技术的进步和天文学研究的深入,天文公众科学项目开始呈现波动增长的趋势。Stardust@home、星系动物园等项目的成功实施,产生了较大社会反响并启发了后续许多新的项目,不仅极大地推动了天文学研究的进展,还进一步提升了公众对天文学的认知和兴趣。值得注意的是,2009年Zooniverse上线,为公众科学项目的集中展示和管理提供了一个强有力的支撑平台,更好地发挥了项目的“集群效应”,进一步提升了天文公众科学项目的影响力和知名度。自此以后,越来越多的天文学家开始意识到公众科学在推动天文学研究中的重要作用,并积极参与到了公众科学项目的组织和实施中来。特别是在2015年之后,天文公众科学项目的数量开始快速增长,在2016年和2020年均达到峰值,为每年17项。这一趋势充分表明,公众科学在天文学领域的应用正在不断扩大,其在推动天文学研究、提升公众科学素养等方面的作用也在日益凸显。

|

图 1 天文公众科学年度立项数量趋势图 数据来源:根据全球主要公众科学项目门户网站中信息汇总所得。 |

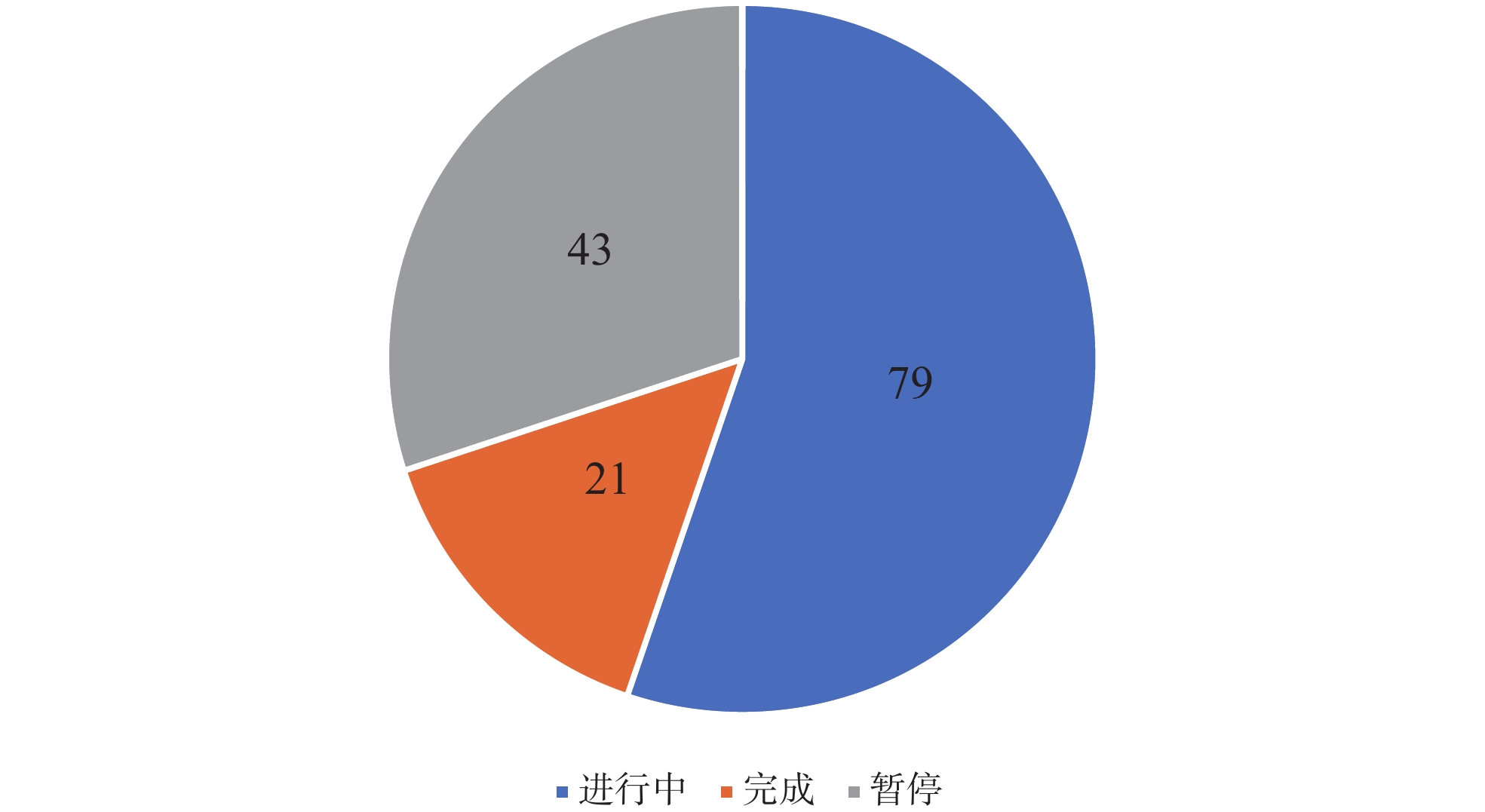

项目的进行状态可以直观地反映出天文公众科学项目的活跃程度。图2展示了目前天文公众科学项目状态的分布情况。由图2可见,目前超过半数的天文公众科学项目(占比55.24%)仍在进行中,这表明大部分项目仍然保持着较高的活跃度,能够持续吸引公众的关注和参与。同时,有43个项目处于暂停状态,占比30.07%,这可能是由于项目处于新一轮等待数据阶段性释放状态,即部分项目的数据来源通常以阶段式释放的形式投入到项目中,当志愿者将一个阶段的释出数据全部处理完成后,该项目将进入暂停状态,等待下一阶段数据的释放。已经完成的项目共21项,占比14.69%,这些项目的成功完成不仅为天文学研究提供了数据和思路,也为后续项目提供了宝贵的经验和借鉴。大部分项目处在相对活跃的状态也从侧面反映出了目前公众科学在天文学领域的应用正处在快速发展的阶段。

|

图 2 天文公众科学项目状态分布图 数据来源:根据全球主要公众科学项目门户网站中信息汇总所得。 |

在探索天文公众科学项目的全球格局时,通过对主要发起者的地域布局进行详尽统计和分析,可以发现,美国、英国和欧盟等国家和地区在此类项目中占据了显著地位,其公众科学项目接受度较高、起步早且应用广泛。表3统计了天文公众科学项目共涉及的21个国家和地区,部分国家和地区联合发起了多个项目。在这些国家和地区中,美国主要发起了92项(64.34%),遥遥领先。这一数据不仅体现了美国公众对宇宙探索的浓厚兴趣,也反映了美国在天文观测技术和科学普及方面的强大实力。其次是欧盟,总计推出了21个天文公众科学项目,占比为14.69%。欧盟国家依托欧洲航天局(European Space Agency)和各成员国航天局以及NASA相互之间紧密的科研合作,以及欧盟和美国各自对创新性研究和发展的支持,在天文探索和公众科学普及方面具有一定优势。英国以7个主要发起的项目位列第三,占比4.90%,显示了其在天文学领域的深厚底蕴;紧随其后的是中国和西班牙,主要发起的项目均为6个,占比4.20%;澳大利亚、德国、比利时和阿根廷等国家发起了超过1个项目,其余国家或地区发起项目均只有1项。

| 表 3 天文公众科学项目主要发起者所在国家/地区分布表 |

通过深入分析这些国家和地区在天文公众科学项目发展上的共同特点可以发现,首先,美国和欧盟等国家得益于先进的观测技术、高端的观测设备和开放的科学环境,能够产生大量的天文数据,这为开展公众科学项目提供了丰富的资源和需求。其次,这些国家高度重视公众科学的发展,相继推出了支持公众科学发展的相关法案和政策,例如美国的《众包与公众科学法案》[8]和欧盟最大的研究和创新计划《地平线欧洲》(Horizon Europe)[16]等,为开展公众科学提供了基本法律和资金上的支持。中国依托于星明天文台——国内首个从事巡天的业余天文台,陆续推出了一系列相关的公众科学项目,逐渐崭露头角。特别是2015年星明天文台与中国虚拟天文台合作推出的公众超新星搜寻项目,它不仅是中国目前最大规模的天文公众科学项目,也为中国公众科学的发展树立了典范。但是就项目规模、活跃度和官方的支持力度而言,仍相对落后于美国和欧盟等国家和地区。

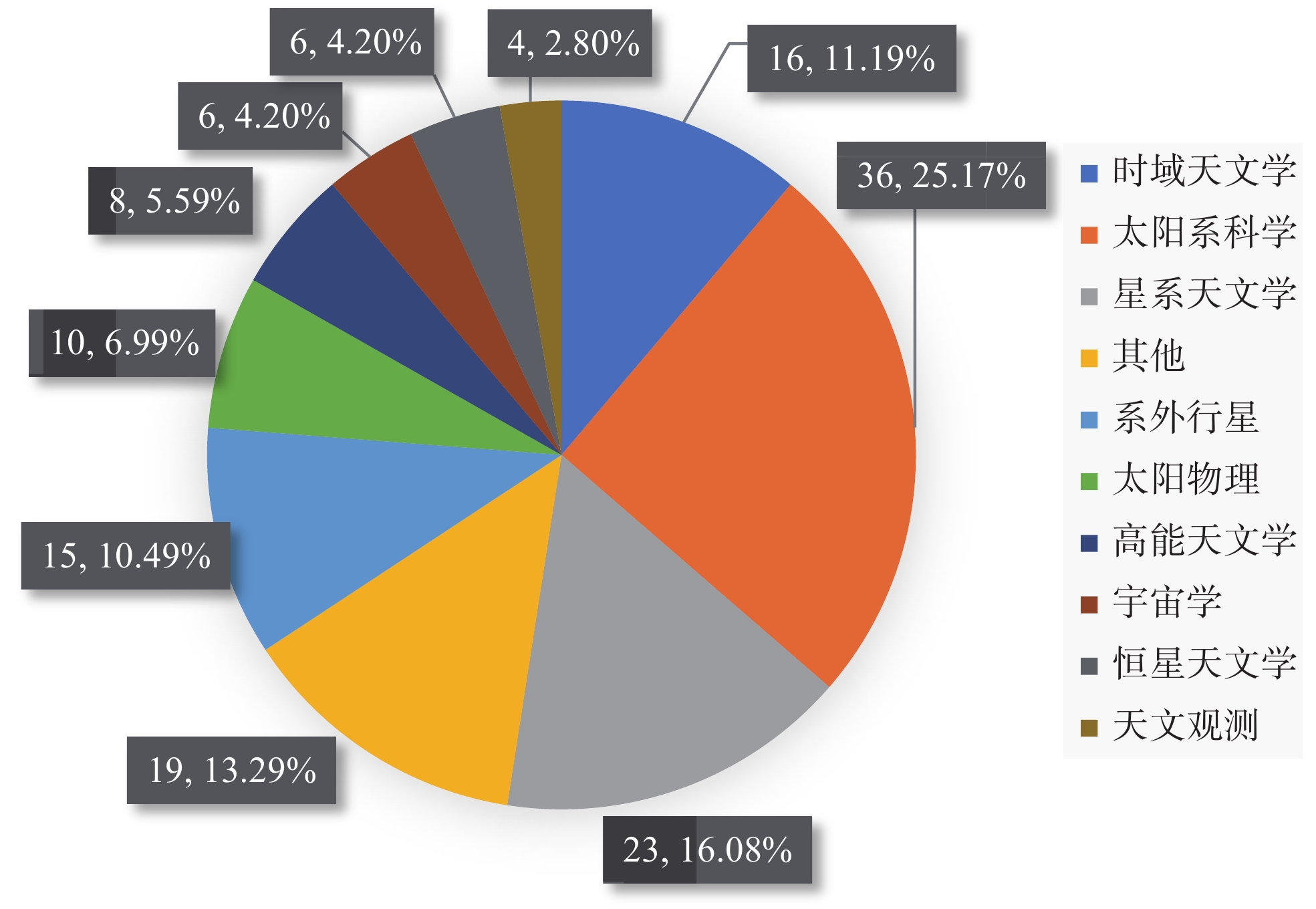

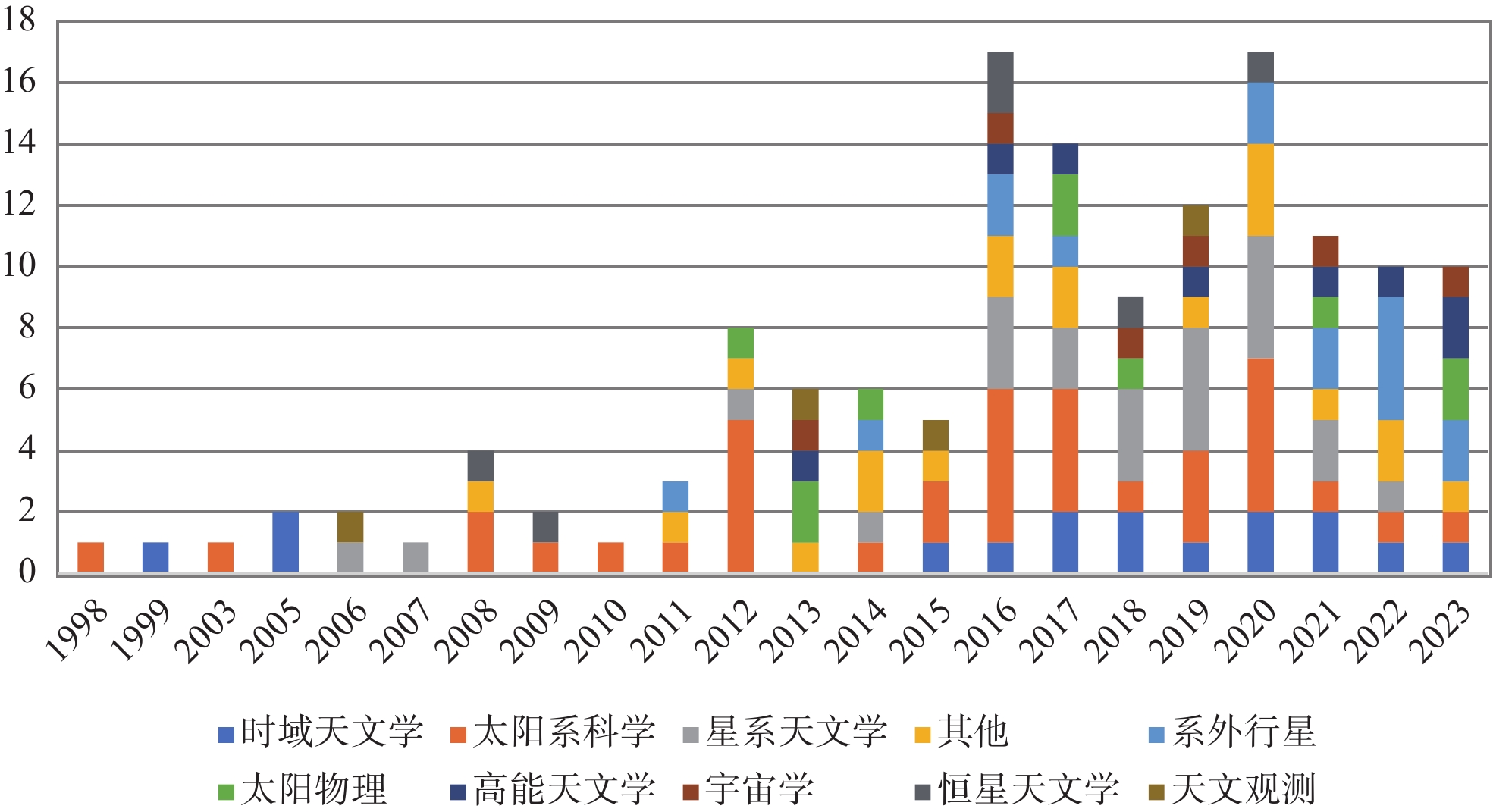

3. 项目主题分析项目的主题内容及其时间分布可以揭示公众科学在不同天文学研究方向上的应用程度和演变轨迹。图3、图4分别呈现了天文公众科学项目主题内容的类型分布与时间分布。这些项目根据各自的任务或者目标被细致地分类。从图3中可以看出,公众科学最早且最为广泛地应用于太阳系科学领域,共计36个项目,占比高达25.17%。其次是星系天文学,共计23项,占比16.08%,其中包括著名的星系动物园、Stardust@home和银河系项目等。人类对太阳和星空的探索和研究源远流长,一方面科学家积累了大量关于太阳系和星系的研究数据和科学认知,另一方面公众透过肉眼即可观测,因此天文学家能够较为容易地将公众志愿者引入到太阳系和星系研究中流程规范且固定的任务中,这也在一定程度上解释了为什么太阳系科学和星系天文学是最早应用公众科学的天文学研究方向。公众科学的应用既满足了公众志愿者探索宇宙的愿望,也提高了科学家开展科学研究的效率。

|

图 3 天文公众科学项目主题内容分布图 |

|

图 4 天文公众科学项目主题内容时间分布图 |

时域天文学的主要研究对象是暂现源和变源,例如超新星、伽马暴、活动星系核等,相关的公众科学项目共计16项,占比11.19%。这一领域涉及的自然现象往往转瞬即逝,产生的数据量大且时效性强,传统的科研模式往往难以在较短时间内完成数据的处理和分析。因此,这一领域也较早引入了公众志愿者参与目标的识别,通过分布式的人力资源和计算机资源,加快了数据处理的速度,提高了研究的效率。系外行星领域的相关项目数量为15项,占比10.49%。人类对于系外行星的猜想有着悠长的历史。随着人类对于系外行星的了解和认知逐渐加深,相关研究同样产生了海量待分析的数据和待处理的图像,而公众的参与适时地满足了人力资源的空缺。“其他”项目共计19项,包括数字化哈佛天文学家研究文本、测量夜间天空亮度、标记旧天文图像等任务,这些项目往往不要求专业的天文学知识与科学研究能力,对于公众而言相对容易入门。对于包括太阳物理、高能天文学和宇宙学在内的相关领域,公众科学的应用相对较晚,可能是由于这些研究方向本身的发展相对较晚。

综上所述,公众科学在天文相关领域中得到了较为成功地应用,尤其是在太阳系科学、星系天文学、时域天文学和系外行星等研究方向上,这些项目不仅为专业天文学家提供了重要的基础数据,也提高了公众对天文学的了解和认识。随着未来观测技术的进一步发展和科学家对宇宙认识的深入,公众科学在天文学研究领域的应用将更加多样化。

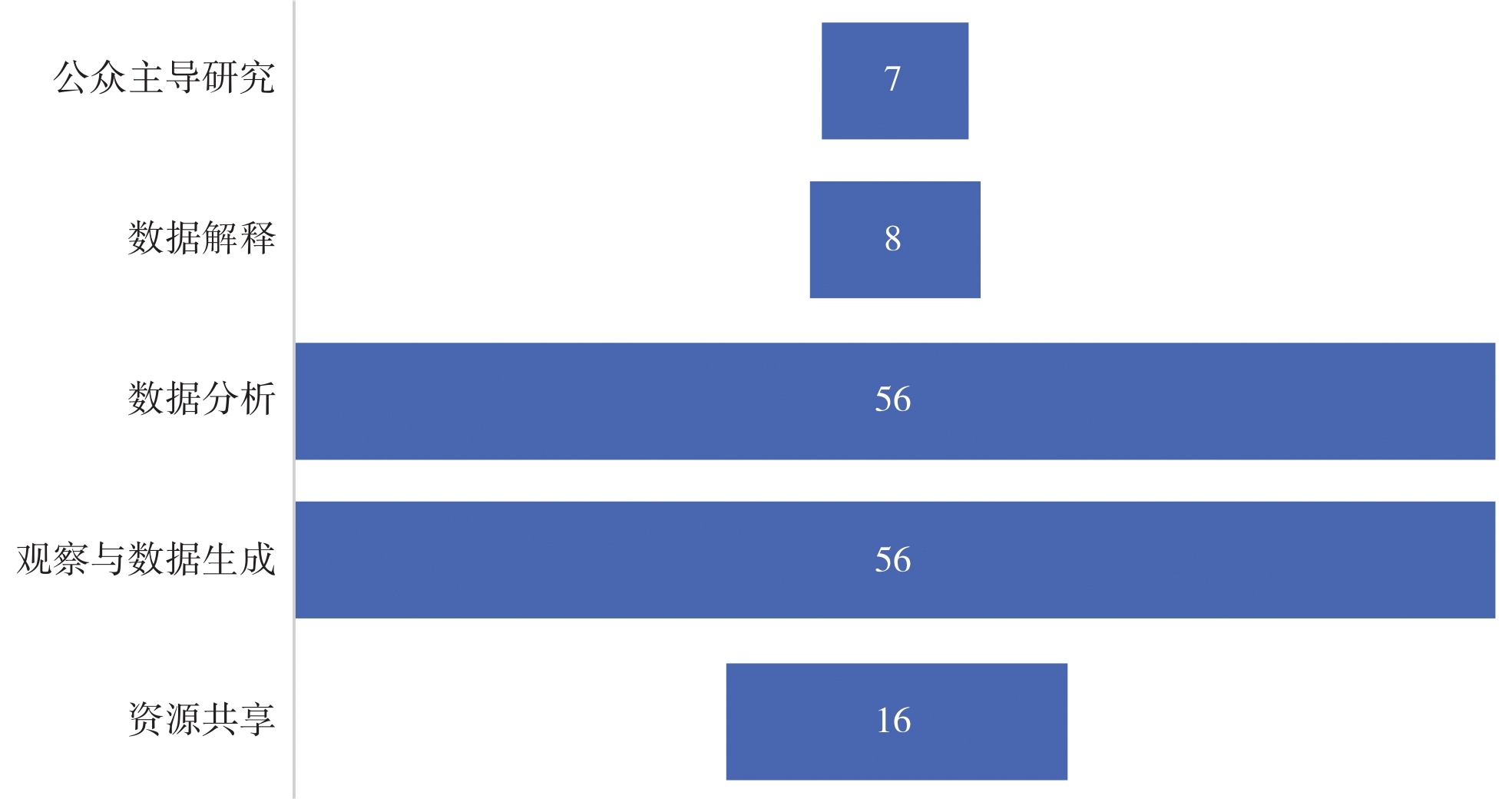

4. 项目模式分析天文公众科学项目按照公众参与程度可划分为资源共享、观察与数据生成、数据分析、数据解释和公众主导研究(见图5)等五种类型。从图5中可见,属于观察与数据生成、数据分析类的项目数量最多,均为56项,从而显示出公众参与主要集中在科学知识研究的中间环节。相比之下,资源共享、数据解释及公众主导研究类型的项目相对较少,分别为16项、8项和7项。

|

图 5 天文公众科学项目任务类型分布图 |

(1)资源共享

随着互联网和移动通讯技术的快速发展,公众往往能够在不经意间轻松获得大量有用数据,并且比以往任何时候都更容易地将这些数据上传至云端,从某种程度上实现了与天文学家的数据共享。特别是在小行星撞击地球、极光、日食、月食、光污染和瞬时发光等天文现象的监测方面,公众无意间记录的或通过安装专门软件记录和发送的数据能够发挥至关重要的作用,为科学研究提供宝贵的一手资料。例如,2013年2月,在俄罗斯车里雅宾斯克发生了流星火球坠落并造成巨大冲击波的现象,当地许多汽车的行车记录仪或智能手机内置摄像头意外捕获了重要的视频片段,通过将单一流星的多个目击事件组合在一起,有时就可以确定相关物体的实际轨迹,这对于科学地描述撞击物及追溯其可能的起源至关重要[17]。根据视频片段,科学家成功重建了流星轨迹,还成功从地面收回了殒石碎片。此外,美国的日食音景(Eclipse Soundscapes)项目和地球的夜晚(Globe at Night)项目、西班牙发起的尼克斯诺克斯(Nixnox)项目和瑞典的星星审判(Stjärnförsöket)项目等,都是在日月食观测、光污染监测等领域较为成功的项目。这些项目往往需要在公众志愿者的帮助下进行跨地区、大规模地数据采集工作,从而为相关领域的研究提供支持。

(2)观察与数据生成

观测与数据生成是天文科学研究的重要环节。目前,全球范围内活跃着许多志愿观测者组成的天文爱好者社区,例如美国变星观测者协会(AAVSO)、国际流星组织(IMO)、国际掩星技术协会(IOTA)和中国的星明天文台等。志愿者们一方面可以运用精良的设备自发地开展较为专业的天文观测,另一方面可以使用不太先进的设备观察夜空,包括行星、小行星、彗星、变星、星团、脉冲星和超新星等在内的天体和天文现象是其关注的重点。后一类项目包括第九颗行星(Backyard Worlds: Planet 9)、行星猎人 TESS 和 Unistellar 网络调查 TESS 系外行星(Unistellar Network Investigating TESS Exoplanets)等,这些项目鼓励公众参与搜寻太阳系、太阳系外恒星周围和系外的新行星,并形成观测报告。公众科学志愿者凭借充裕的时间、灵活的地理位置分布、广泛的观测范围,相对于专业的天文观测机构,具备独特的优势。相关的项目包括小行星测绘员(Asteroid Mappers)、火星测绘员(Mars Mappers)和水星测绘员(Mercury Mappers)等,这类项目主要根据NASA各项空间探测任务传回的信息,向公众提供参与火星、水星、灶神星和月球等天体表面的陨石坑和地形等标记的机会,为建立相关数据库提供支持;斐德拉(Phaedra)、天文学倒带(Astronomy Rewind)和星记(Star Notes)等项目通过鼓励公众志愿者对哈佛大学、阿德勒天文馆等机构早期天文学家的研究文本、早期天文图像进行编目、数据化和元数据标注,进一步丰富了相关天文历史数据库。

(3)数据分析

视觉分析和形态分类是天文学的重要组成部分,这些分析能够帮助获取各类天体的动力学状态、角动量和形成特性的计量数据,从而协助天文学家理解其形成、演化和发展的过程。尽管机器学习分类算法和计算机视觉分析技术取得了重大进展,但是科学家仍认为人眼的判断是不可或缺的,他们将在未来的研究中继续利用人类惊人的视觉识别能力[18, 19]。这类项目的主题涉及包括时域天文学、星系天文学、高能天文学、系外行星、太阳系天文学和宇宙学等在内的几乎全部天文研究方向。通过向公众志愿者提供必要的培训和资料,可以帮助他们更好地对不同天体、天文现象、射电信号等内容进行识别和分类。例如美国的空间扭曲-HSC(Space Warps-HSC)、欧盟的欧几里得——挑战机器(Euclid-Challenge the Machines)和中国的引力透镜搜寻,都是通过招募志愿者来分析超广角数码相机(Hyper Suprime-Cam, HSC)和欧几里德望远镜获取的天文图像,从而对天文图像中的引力透镜现象进行识别。除了视觉的分析和判断外,比利时的天文之音(AstroSounds)已经开始利用人类的听觉分析能力,通过恒星的震动和声音的音色来识别恒星,这既能够使得有视觉障碍的公众志愿者也能参与到天文学研究过程中,也能够为发展天文学领域目标识别技术提供新的方向。

(4)数据解释

新的天文发现来自于对天文数据和物理模型的解释和拟合。在很多情况下,为了获得对天体的精确数学描述,科学家需要利用计算机拟合算法找到给定天体的最佳模型。随着复杂性的增加,计算机拟合算法往往难以找到最佳模型,这会导致科学家需要检查结果并手动操控,工作量十分庞大。同时,很多其他领域有效的机器学习技术和建模技术也能够应用于天文学领域,而很多公众志愿者具备这样的技能。例如在星系建造者(Galaxy Builder)项目中,科学家发现使用现有工具对10个星系进行详细的分析非常耗时[20],因此采用公众志愿者手动构建模型,利用其经验和物理直觉来决定星系建模,将获得的答案与计算机拟合相结合,从而能够得到更好的结果。很多科学家可以通过发起挑战或竞赛的方式,推动公众在天文学中利用机器学习技术进行数据建模,例如旨在分析图像中微弱引力透镜剪切畸变的STEP[21]和GREAT08挑战赛[22]、Kaggle网站发起的星系形状测量挑战——“绘制暗物质地图”(Mapping Dark Matter)[23]等,都为专业天文学领域之外的公众提供了参与研究的机会。

(5)公众主导研究

之前的几类项目都是由专业天文学家主导的。然而,在许多情况下,专业天文学家受到项目资助来源和科研机构管理的限制,只能关注特定的研究主题和技术,不太可能将时间和资源投入到研究周期长且可能无研究产出的项目上。而相当一部分公众志愿者逐渐有能力独立发起、开展和领导研究项目,他们对项目的“主人翁意识”也使得他们能够更加投入地参与到自己发起的项目中。此外,公众志愿者在很大程度上不受科研机构管理和预算的限制,可以研究自己感兴趣的任何主题。2007年成立的星明天文台就是一个典型的例子。星明天文台是中国业余天文志愿者创立的第一个从事巡天的业余天文台,公众志愿者利用个人的设备获取数据,发起一系列巡天项目,开展科学研究,包括公众超新星搜寻项目、变星搜寻项目、系外行星搜寻项目,以及与新疆天文台合作的小行星搜索项目等。通过任命更有经验的公众志愿者为管理员,公众几乎能够独立完成天文科学发现的全部流程,包括图像获取、候选体搜寻、光谱认证和论文发表等,这充分证明了公众志愿者主导研究模式的可行性和有效性。

三、天文公众科学的挑战与发展趋势 1. 面临的挑战(1)数据质量

随着公众科学项目的迅速增加,对大多数基于公众贡献数据的项目来说,数据质量成为了影响项目最终成效的首要挑战[24]。公众志愿者在专业知识、观测设备、研究技能和实践经验等方面的差异,可能导致所获取的数据的质量和准确性水平不一[25]。这不仅增加了数据处理的难度,也可能影响最终科学研究结果的可靠性。以美国流星协会(American Meteor Society)的报告火流星(Report A Fireball)为例,该项目鼓励来自世界各地的公众向其报告目击的流星事件,贡献与流星雨和火球观测相关的有价值且精确的数据。为了保障志愿者提交的数据的质量,项目通过声明数据格式要求和邀请数据提交者填写一份简明的交互式表格和精确地画面描述等方式,保障提交数据的质量。随着未来国内公众科学项目的增多,机器学习、深度学习等新的、更有效的技术手段,或许能为公众提交的相关类型数据提供新的分析和评估方法。

(2)参与粘性

公众志愿者的高质量参与是天文公众科学成功的可靠保障[26]。尽管Stardust@home、星系动物园和公众超新星搜寻等项目取得了大范围的关注和一定意义上的成功,但是由于公众科学任务具有一定程度的专业性、复杂性和密集性[27],从而要求公众投入必要的时间和精力,由此导致了大部分项目仍然面临着公众参与程度不足、参与粘性不足等问题[28]。为此,相关研究人员就如何提升公众志愿者参与度的问题,相继提出了引入激励机制[29]、反馈机制[30]和游戏化元素[31-33]等举措,以期提升公众志愿者的参与体验和参与粘性,进而有效发挥公众科学对研究创新和社会发展的推动作用。

(3)专业平台

公众科学平台是促进公众科学良好有序发展的重要支撑。国外公众科学项目依托于Zooniverse、Scistarter、citizenscience.gov和eu-citizen.science等专门的公众科学平台实现了快速增长和有序发展。以Zooniverse为例,该平台吸引了超过160万名公众科学志愿者,涵盖了涉及天文、生物、气候、历史、医学、文学和艺术等数十个学科领域的项目,为公众科学志愿者参与项目提供了集成化的服务环境、用户友好的工具和规范的流程引导[34],也为公众科学志愿者与科研人员相互交流提供了空间。相反,国内目前缺乏一个专门的公众科学平台,这可能导致志愿者在数据收集、存储和分析等方面存在困难,并可能限制志愿者与科研人员之间的交流和合作,最终影响公众科学项目的成效。

2. 主要发展趋势(1)技术进步驱动公众参与

随着天文观测设备的不断发展,更强大、更高分辨率的望远镜和相关设备可以帮助人类观测更遥远、更模糊和更微弱的天体、涵盖更广泛的波段,从而积累更多待处理和分析的天文数据。尽管人工智能、大数据等技术不断发展,但需要进行人工分析的天文数据量仍然相当多。陈建生院士在《中国空间站望远镜巡天的公众性与社会性》报告中提到,中国空间站望远镜预计每天产生7万幅高精度图片,而人类肉眼观察天文图片的作用是计算机图像处理所不能替代的[35]。同时,陈建生院士认为,随着我国巡天空间望远镜(CSST)的发射,预计中国将迎来天文观测数据的爆发式增长,这会成为中国开展天文公众科学项目的重要推动力。而公众的数据分析既能提供更高的可靠性和偶然发现的可能性,又可以通过提供大量的训练数据集来提升机器学习的准确性。随着技术的进步和融合,公众数据分析将继续为天文学研究提供宝贵的资源和思路,公众科学家也将在解锁宇宙奥秘的过程中发挥越来越重要的作用。

(2)国际合作丰富公众科学

国际合作在推动公众科学进程中发挥着重要的作用。全球化的科研合作不仅加强了各国之间的科学交流和技术合作,也催生了一系列公众科学项目,例如哈勃热星(Hubbles Hot Stars)、夜晚的城市(Cities at night)和超新星猎人(Supernova Hunters)等。这不仅使得公众科学项目能够成功招募到全球不同地区的志愿者,提升项目的完成效率和影响力,同时也为公众志愿者提供了与国际科学家直接合作的机会,共同推动了天文学知识的积累和创新。除了直接的国际合作项目外,星系动物园、行星猎人TESS和国际小行星搜寻(International Astronomical Search Collaboration,IASC)等公众科学项目,也凭借开放的参与模式,成功吸引了全球范围内公众志愿者的参与,大大提升了项目完成效率。科学研究的国际合作能够催生跨文化交流的公众科学项目,公众科学项目也能够通过汇聚全球的资源和智慧,进而更有效地推动科学研究的高效发展和创新。

(3)开放科学赋能高阶公众科学

现有相关文献表明,志愿者已被证明能够开发和使用相当先进的天文技术,甚至在高影响力研究期刊上发表研究成果[10]。这表明志愿者不应该仅仅被局限于简单的资源共享和数据分类等基础任务,他们有能力参与更为复杂的科学研究工作。随着天文数据数量和复杂性的不断提升,公众在科学研究中的高阶参与显得愈发重要。为了保障和促进公众在高阶公众科学项目中的参与,科学研究需要保持基本的开放性和包容性。随着科学知识库、软件工具以及教育培训课程等在内的资源、技术和教育设施变得更加开放可用[3, 36],志愿者可以更容易地获取和分析天文数据,掌握高级数据处理工具与分析软件,并与专业科学家和研究人员建立更为紧密的合作关系。通过构建这种“自下而上”的开放公众参与的科学系统,赋予公众更多的资源和自主性,能够更有效地利用志愿者的专业知识和热情,共同推动科学研究的进步。

四、结论与启示公众科学在天文学领域的应用有着深厚的历史底蕴和广泛的参与基础。在过去的二十年中,公众科学在天文学领域的应用迎来了迅猛的增长,人们比以往更容易成为志愿者社区中的一员并展开积极合作。本文通过文献调研和项目统计,分析了公众科学在天文学领域的发展进程、面临的挑战和未来的趋势。研究结果显示,公众科学在天文学中的应用逐渐增加,尤其在发达国家已经引起了广泛关注,我国也在这一领域取得了渐进性发展。公众科学项目涉及的主题广泛,特别是在太阳系科学、星系天文学和时域天文学等研究方向上做出了重要贡献。这些贡献主要体现在数据生成和数据分析类型的项目中,为天文科学研究贡献了丰富的数据源。然而,公众科学项目也面临着一系列挑战,包括如何确保公众贡献数据的质量、如何保障公众志愿者的持续参与等,以及我国还面临缺乏专业性公众科学平台的问题。这些挑战都可能在一定程度影响公众科学项目的成效。但在技术进步以及国际合作加强的影响下,通过汇聚全球范围内的资源和智慧,公众将有更多的机会在天文公众科学项目中发挥更大的作用,并且将更有可能发起自己独立的天文调查研究项目。特别值得关注的是,开放科学的理念也将进一步推动高阶公众科学项目的兴起,公众志愿者借助开放的科学知识、基础设施和教育资源等,能够更好地参与、甚至独立发起公众科学项目,共同推动科学的进步与创新。

结合目前天文公众科学在全球范围内的应用现状、面临的挑战和未来的趋势,我国可以吸取欧盟、美国、英国等国家或地区的经验,出台符合我国国情的法规和政策,以推动权责体系的完善和公众科学的发展。其次,应借助开放科学运动的热潮,通过鼓励公众参与科学研究、建设公众科学平台及其他基础设施、开发公众科学工具包等方式,构建开放、包容、便利的环境来鼓励、吸引和保障公众志愿者的高效参与。最后,应鼓励和加强国际交流与合作,鼓励国内的公众志愿者参与国际公众科学项目,同时我国公众科学项目也可以采取措施吸引国外公众志愿者的参与,通过汇聚全球公众的努力、智慧和资源,公共推动科学研究的发展和创新。

| [1] |

Dickinson JL, Zuckerberg B, Bonter DN. Citizen Science as An Ecological Research Tool: Challenges and Benefits.

Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2010, 41(1): 149-172.

DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-102209-144636. |

| [2] |

Henden AA. Amateur Community and "Citizen Science"// Griffin E, Hanisch R, Seaman R. IAU Symposium Proceedings Series. Cambridge: Cambridge Univ Press, 2012: 255−260.

|

| [3] |

金瑛, 张晓林, 胡智慧. 公众科学的发展与挑战.

图书情报工作, 2019, 63(13): 28-33.

|

| [4] |

Irwin A. Citizen Science: A Study of People, Expertise and Sustainable Development. London: Routledge, 1995.

|

| [5] |

Bonny R. Citizen Science: A Lab Tradition.

Living Bird, 1996, 15(4): 7-15.

|

| [6] |

ZOONIVERSE. ‘Citizen Science’ Added to Oxford English Dictionary. https://daily.zooniverse.org/ |

| [7] |

Serrano SF, Teresa HE, Barbara K, et al. White Paper on Citizen Science in Europe. http://www.zsi.at/object/ |

| [8] |

US. Crowdsourcing and Citizen Science Act of 2016. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6414/text.[ 2016-11-30].

|

| [9] |

Halley E. Observations of the Late Total Eclipse of the Sun on the 22d of April Last Past, Made before the Royal Society at Their House in Crane Court in Fleet-street, London. By Dr. Edmund Halley, Reg. Soc. Secr. With an Account of What has been Communicated from Aboard Concerning the Same. Phil Trans R Soc, 1715, 29(343): 245−262.

|

| [10] |

Marshall PJ, Lintott CJ, Fletcher LN. Ideas for Citizen Science in Astronomy.

Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 2015, 53(1): 247-278.

DOI: 10.1146/annurev-astro-081913-035959. |

| [11] |

Trojan J, Schade S, Lemmens R, et al. Citizen Science as A New Approach in Geography and beyond: Review and Reflections.

Moravian Geographical Reports, 2019, 27(4): 254-264.

DOI: 10.2478/mgr-2019-0020. |

| [12] |

Consortium Ditos. Citizen Science and Open Science: Synergies and Future Areas of Work. https://ecsa. |

| [13] |

Méndez BJH, Day B, Gay PL, et al. The Spectrum of Citizen Science Projects in Astronomy and Space Science// Barnes J, Smith DA, Gibbs MG. Astronomical Society of the Pacific Conference Series. SAN FRANCISCO: Astronomical Soc Pacific, 2010: 324−333.

|

| [14] |

Raddick MJ, Bracey G, Gay PL, et al. Galaxy Zoo: Exploring the Motivations of Citizen Science Volunteers. https://doi.org/10.48550/arXiv.0909.2925. [2023-9-30].

|

| [15] |

Christian C, Lintott C, Smith A, et al. Citizen Science: Contributions to Astronomy Research.

Organizations, People and Strategies in Astronomy, 2012, (1): 183-197.

|

| [16] |

Commision European. The EU Research & Innovation Programme 2021 – 27. https://research-and-innovation. |

| [17] |

Popova OP, Jenniskens P, Emel’yanenko V, et al. Chelyabinsk Airburst, Damage Assessment, Meteorite Recovery, and Characterization.

Science, 2013, 342(6162): 1069-1073.

DOI: 10.1126/science.1242642. |

| [18] |

Wright DE, Lintott CJ, Smartt SJ, et al. A Transient Search Using Combined Human and Machine Classifications.

Mon Not Roy Astron Soc, 2017, 472(2): 1315-1323.

DOI: 10.1093/mnras/stx1812. |

| [19] |

Zevin M, Coughlin S, Bahaadini S, et al. Gravity Spy: Integrating Advanced LIGO Detector Characterization, Machine Learning, and Citizen Science.

Class Quantum Gravity, 2017, 34(6): 22.

|

| [20] |

Gao H, Ho LC. An Optimal Strategy for Accurate Bulge-to-disk Decomposition of Disk Galaxies.

The Astrophysical Journal, 2017, 845(2): 114.

DOI: 10.3847/1538-4357/aa7da4. |

| [21] |

Heymans C, Van Waerbeke L, Bacon D, et al. The Shear Testing Programme – I.

Weak Lensing Analysis of Simulated Ground-based Observations. Mon Not Roy Astron Soc, 2006, 368(3): 1323-1339.

|

| [22] |

Bridle S, Balan ST, Bethge M, et al. Results of the GREAT08 Challenge*: An Image Analysis Competition for Cosmological Lensing.

Mon Not Roy Astron Soc, 2010, 405(3): 2044-2061.

|

| [23] |

Kitching TD, Rhodes J, Heymans C, et al. Image Analysis for Cosmology: Shape Measurement Challenge Review & Results from the Mapping Dark Matter Challenge.

Astron Comput, 2015, (10): 9-21.

|

| [24] |

Johnston A, Matechou E, Dennis EB. Outstanding Challenges and Future Directions for Biodiversity Monitoring Using Citizen Science Data.

Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(1): 103-116.

DOI: 10.1111/2041-210X.13834. |

| [25] |

李春明, 张会, Haklay M. 公众科学在欧美生态环境研究和管理中的应用.

生态学报, 2018, 38(6): 2239-2245.

|

| [26] |

汤健, 周鑫雪, 余美华. 反馈信息类型与效价对公众科学志愿者参与表现激励效应的实验研究.

图书情报工作, 2021, 65(9): 51-61.

|

| [27] |

赵宇翔. 科研众包视角下公众科学项目刍议: 概念解析、模式探索及学科机遇.

中国图书馆学报, 2017, 43(5): 42-56.

|

| [28] |

Jennett C, Kloetzer L, Schneider D, et al. Motivations, Learning and Creativity in Online Citizen Science.

JCOM-J Sci Commun, 2016, 15(3): 23.

|

| [29] |

Dickinson JL, Shirk J, Bonter D, et al. The Current State of Citizen Science as A Tool for Ecological Research and Public Engagement.

Front Ecol Environ, 2012, 10(6): 291-297.

DOI: 10.1890/110236. |

| [30] |

Zhou X, Tang J, Zhao YC, et al. Effects of Feedback Design and Dispositional Goal Orientations on Volunteer Performance in Citizen Science Projects.

Comput Hum Behav, 2020, (107): 17.

|

| [31] |

陈鹤阳. 国外游戏化公众科学研究综述.

现代情报, 2022, 42(6): 160-176.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-0821.2022.06.016. |

| [32] |

Tang J, Prestopnik NR. Science Gamers, Citizen Scientists, and Dabblers: Characterizing Player Engagement in Two Citizen Science Games.

International Journal of Human–Computer Interaction, 2023, 39(8): 1690-1711.

DOI: 10.1080/10447318.2022.2072453. |

| [33] |

Greenhill A, Holmes K, Woodcock J, et al. Playing with Science Exploring How Game Activity Motivates Users Participation on An Online Citizen Science Platform.

Aslib J Inf Manag, 2016, 68(3): 306-325.

DOI: 10.1108/AJIM-11-2015-0182. |

| [34] |

赵栋祥. 公众科学平台: 发展现状、服务实践与启示 —— 以Zooniverse为例.

图书情报工作, 2018, 62(17): 120-128.

|

| [35] |

中国科学院国家天文台. 中国空间站工程巡天望远镜首次科学年会在京举办. http://www.bao.ac.cn/news/ky/ |

| [36] |

UNESCO. Draft Recommendation on Open Science. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841 [2021-11-30].

|

2. Department of Information Resources Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences;

3. National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences;

4. School of Astronomy and Space Science, University of Chinese Academy of Sciences

2024, Vol. 14

2024, Vol. 14