2. 台州技师学院;

3. 台州学院艺术与设计学院

《自然》杂志2021年的一份统计显示,自2020年1月以来的一年多时间内,有370篇科技论文被撤稿,而这些问题论文作者大部分来自中国。[1]大规模撤稿现象背后的原因很多,可能是疏忽大意,也可能是违背科学精神[2],还有可能是投机取巧、功利主义的心态。对于科技工作者而言,在弘扬科学精神的同时,也要大力培育和继承精益求精、专注严谨、一丝不苟的工匠精神。贝尔纳在《科学的社会功能》一书中曾指出,“中国文化不经过彻底改组就不可能建立起自己的科学” [3]。他提到的“中国文化”包含着孕育中国科学技术成长的精神土壤,其核心是科学精神和工匠精神。早在2018年的院士大会上,习近平总书记就提出科技工作者要具有工匠精神。2020年党的十九届五中全会公报也强调“弘扬科学精神与工匠精神”是建设创新型国家的重要组成部分。科学精神与工匠精神是历久弥新的话题,都是中华精神的重要组成部分,[4]它们的发展过程造就了一部“中国科技史”。在目前研究中,学界普遍探讨了科学精神与工匠精神的区别,[5]并把工匠精神看作是手艺人和技能人才独有的特性,[6]缺乏对科技工作者工匠品质的思考。随着社会发展,科学精神和工匠精神已经突破了传统的内涵要义,两者在核心内涵上呈现交融的趋势。随着“齐尔塞尔论题”[7]的提出,尤其是进入后工业革命时期,科学与工业进一步融合,科学精神与工匠精神也在核心概念上出现“交集”,[8]例如,科学精神在认知方法上表现出的“专注”特质,以及在行为性格上表现出的“坚持”特质,①同样也是工匠精神的核心特质。在社会角色上,现代工匠也包括懂科技原理、掌握一定技术、受过系统训练的工程师。[9]在近现代,伦理道德成为工匠精神的新主题,[10]科技伦理成为科技工作者的必修课。强化科技工作者,尤其是从事实验研究、技术发明、产品研发等科技工作者(下文称之为“工程科技工作者”)的工匠精神,能够产出一流且可靠的研究成果。②科技工作者的工匠精神是指科技工作者对工作的专注、坚守和精益求精,是一种职业态度和信仰。[11]

工匠精神既是一种精神气质也是行为习惯的体现。[6]现有对工匠精神概念与内涵的研究也大多可以归纳于此。对于精神气质的解读有“工作态度和精神追求”二维论,[12]有敬岗爱业、精益求精和勇于创新三维论,[13]甚至还有更多维度的四维、五维论等。对于行为习惯的解读有非正式学习[14]、磨练技能、[6]以及创新行为[15]110 [16]201等。不管是精神气质还是行为习惯,工匠精神均是劳动者内化于心的过程。在工匠精神形成的问题上,经济学者和社会学家认为制度与社会文化“孕育”了工匠精神,该观点的逻辑路径是“工匠文化→工匠范式→工匠精神”:先营造整个社会的工匠文化,再利用制度、规则约束行为以达到培养工匠精神[1] [17] [18]的目的。而微观基础理论持相反观点,如人力资本资源跨层次涌现理论认为:组织层次的构念和现象来源于低层次的心理和行为机制并受其影响,[19]个体之间具有本质差异,并且这些差异并不因外力改变。[20]由此,一部分学者开始从人力资源和组织行为的角度探析工匠精神,例如稳定的人格倾向和积极的心理特质,[16]202个人价值和内在需求,[21]信仰型人格[15]92 [22]等。此外,在工匠精神形成上,还存在“系统生态观”:即强调个体与外部环境的共同作用。刘霞等学者提出工匠精神是在个体知、情、意、行和外部环境的共同作用下形成的[23],工匠行为是个体心理要素与外部环境的连接点。本文吸纳微观基础理论的相关观点,认为:在各行各业中,总有部分劳动者的工匠行为与制度、社会文化等外部环境“弱相关”。对于该类人群来说,自身人格与心理要素对形塑工匠精神显得至关重要。

如何从个体心理要素来探讨工匠精神的形成一直是个重要但容易被忽视的话题。对工程科技工作者而言,创新素质是工程科技工作者开展创新活动的内在依据,在新时代背景下尤为如此。有的学者把创新纳入到工匠精神的核心内涵中,[15]20也有学者从大众认知角度区别创新与工匠精神,认为两者之间既有不可调和性,又存在有机融合性。[9]目前,受限于工匠精神概念的抽象性和工匠行为的复杂性,难以从学理和实证上构建普适模型[24]来进一步解读创新素质推动形成工匠精神的作用。基于此,选择工程科技工作者的工匠精神为研究对象,把创新素质纳入到动机、机会和能力理论(Motivation-Opportunity-Ability,MOA)中,构建工程科技工作者工匠精神的I-MOA框架,观察工程科技工作者的创新素质与工作动机、工作机会、工作能力对工匠精神的影响。不同于在特定领域对工匠精神形成的宏观情境的把握,本文聚焦工作动机、工作能力和创新素质等内在特质,以及工作机会的外部影响,从更为细致的层面透视工匠精神形成的微观机制。

二、研究模型与假设布伦贝格(Melvin Blumberg)与其合作者在探索工作绩效驱动因素时,提出基于动机、机会和能力的理论模型,[25]562动机、机会和能力三个要素的同时存在会显著提升工作绩效。之后,MOA模型逐渐形成并得到广泛应用,并拓展到对个体行为的影响机制上。[26][27] 工匠精神形成是“工匠群体”长期的行为习惯养成的过程,这个过程会受到动机、机会和能力的共同影响。创新素质是推动工匠精神形成的重要原因,经由与工作动机、工作机会和工作能力等个体内在要素的综合作用,工匠精神最终表现为精益求精的工作行为。

动机是以从事所期望行为为目标导向的意愿。不管是皮格马利翁效应[28][29] 还是期望价值理论,个体动机都是决定个体行为产生的重要力量。[30]工作动机分为内在动机和外在动机,[31]72本文针对工程科技工作者的工作动机定义为个体的内在动机,是个体处理事情的兴趣和意愿。[25]563最近,动机也开始被用于分析工匠精神领域,例如陈国栋等学者[32]3分析家庭动机与组织学习对工匠精神传承的组态效应,但工作动机对工匠精神的影响研究还缺乏实质性进展。李达(Da Li)等把规范激活理论的结果意识、责任归属和个体规范纳入到工作动机中,并认为是工作动机的重要组成内容。[27]200本文以此为基础,论述结果意识、责任归属和个体规范对促进工匠精神形成的作用。

结果意识和责任归属是个体的认知过程。对于工程科技工作者而言,他们决定开始、维持和放弃该项科技工作之前,会经过一系列的认知过程,当他们的预期价值占据优势的时候,他们会继续维持目前的工作,在认知过程起到关键作用的是自身知识积累获得的优越感以及在工作中所获得的满足感。长期从事科技活动,他们逐渐形成了与工作之间的愉悦关系,这正如理查德·桑内特(Richard Sennett)在《匠人》一书描述工匠那样:“匠人存在把事情做好的意愿”,[22]177他们所追求的是超越产品、技艺的自我满足,在这个过程中,工匠需要对自己的工作负责。自我决定理论认为:个体拥有一种自我决定能力引导自我发展和成长。[31]68在工程科技工作者眼中,从事的该项工作能够给他带来成就感,满足成长需要,以至于工程科技工作者不遗余力地调动可以利用的资源运用到创造性问题解决上,这个过程同样也是工匠精神形塑的过程。此外,也不能忽视个人行为规范。工程科技工作者在学习过程中,从导师身上继承了一系列的行为规范和科技伦理品质,形成工匠精神支配下的学术行为规范。

总之,结果意识、责任归属和个人行为规范作为工程科技工作者工作动机的核心内容,是一种内在需要,通常是由价值驱动的。随着决策过程从意图到行动,三者对工匠精神形成的影响越来越大。由此得出如下假设:

假设1:工作动机正向影响工程科技工作者工匠精神形成。

机会是促使行为产生的个体外部因素,李达用规范性、可及性、可用性和组织支持来描述机会。[27]201本文针对工程科技工作者,定义工作机会是促进或抑制工匠精神形成的环境因素和人际因素。工作机会对工匠精神形成的影响主要包括工作可及、时间可用和组织支持三个方面。

工作可及是工程科技工作者对工作的可控情况,包括对领域知识的积累、核心技术的掌握以及被其他同行的认可等。首先,工程科技工作者对领域知识的积累、核心技术的掌握比较满意时,就会对该工作追逐下去,追求的过程也是塑造专注严谨的工匠品质的过程。同时,工程科技工作者对核心知识和技术的崇拜是内在的,正是这种与生俱来的意识促使他们去追逐能够掌握知识和技能的机会。其次,工程科技工作者知识与技术形成过程,也是工匠精神形塑的过程。在导师制的学习模式中,工程科技工作者会长期跟随导师工作,形成了长久的组织承诺,加深了对领域知识的敬畏和情感,进而造就了“道济合一”精神品质。最后,被同行认可也能形塑工匠行为。当工程科技工作者获得诸如博士生导师等更高层次的身份印记后,就会超越基本的生存基础,更多追求的是被认可的机会,而这种机会又会形塑他的工匠行为。

时间可用是指有充足的时间来保障始终如一地坚持自己的工作和劳动。它是衡量工作机会的重要变量,甚至被恩诺·西姆森(Enno Siemsen)视为工作机会的代理变量。[33]对于工程科技工作者,一方面,需要经过一线实践活动和经历一定的时间积累才能逐渐养成[6]工匠精神,并且需要充分利用时间、合理分配时间,不受其他繁文缛节所干扰。另一方面,时间可及也是对工作的职业承诺。长期扎根于该领域,使之形成职业的身份认同,发自内心地接纳和认同自己的职业。[34] 组织支持是工作机会的外部因素,反映了工程科技工作者嵌入的社会情景性。王星指出,在组织内部,只有真正将工匠精神作为制度设计贯穿于组织管理体系中,才能形塑工匠精神。[6]由此提出以下假设:

假设2:工作机会正向影响工程科技工作者工匠精神的形成。

工作能力是特定工作领域中的与行为有关的才能、技能和熟练程度。对工程科技工作者而言,能力是核心知识,也是价值体现。在工程科技工作者工匠精神语境中,可以用描述性知识(Know-what)和技术诀窍(Know-how)[35]2来解读工作能力。Know-what是知识层面,包括可感知知识的获得能力和实际知识的获得能力。Know-how是技术层面,包括可感知的技术和对技术的熟练程度。[35]2科技工作是一项长期的、终身的技术攻关,工程科技工作者专注于知识和技术本身,需要一直执着地坚守着自己的工作,不断提升自身的知识和技能。丰富的知识与熟练的技能会导致工程科技工作者工作意识、亲职业行为意愿的增加。如果工程科技工作者缺乏必要的知识和技术,那么不管他多积极,给他提供的机会多好,他都不可能有效地实施研发工作和科技实践,进而影响他们精耕细作的工作态度。由此得出如下假设:

假设3:工作能力正向影响工程科技工作者工匠精神的形成。

创新素质常常表现为创新意识、创新人格、创新思维和创新基础等。[36]工程科技工作者的创新素质可以从三方面来解读:创新的理论素质、创新的专业素质和创新的行为素质。首先,创新的理论素质是创新素质的知识基础。工程科技工作者不仅自身勤学苦练,熟知科技知识,而且也要具有创新意识,敢于创新。不管是面对核心技术“卡脖子”问题还是一般的技术问题,工程科技工作者具有较高理论素质就能支撑他专注于问题的解决上,理论素质是工程科技工作者的“底气”。其次,专业素质是创新素质的“载体”。工程科技工作者遵循专业培养的轨迹,在长达十几年的专业学习过程中,逐渐形成对某个领域前沿追求的情感认同,培养出对工作具有“宗教色彩”的专业素质,从而促使他们更加“迷恋和钟情”当前的工作。最后,行为素质是创新素质的外在表现。工程科技工作者是一群以实验应用和技术实践为导向的科技人员,他们的创新活动是知行合一,内化于心外化于行的行为活动,表现出乐学勤思、执着专注、精益求精的行为表现,这与工匠精神的核心要义高度契合。由此提出如下假设:

假设4:创新素质正向影响工程科技工作者工匠精神的形成。

动机和能力是个体的内在要素。工程科技工作者自身的动机和能力会驱使他们从事被社会或市场认可的科技活动,这种活动是价值与使用价值的统一,这项科技活动的成败也会受制于自身的素质。[37]鉴于素质对工匠精神养成的重要性,一些学者开始讨论素质的调节作用,尤其是创新素质。在工匠行为研究领域,吕品田[38]认为:工匠的技能始终不会超出人和活动的范围,这与工匠形成的诸如素质等内在品行紧密关联。占晓芳[39]论述手工艺工匠的经验性和概念认知性知识时指出:“意会的认知和抽象的显性认知在手工制作过程中相互作用”。以上论断均表明了动机、能力与素质之间的交互作用。

从工作动机讲,工程科技工作者专研于专业领域知识,实现了创新基础的积累,但他们仍然亟待培育创新意识、提升创新思维,这有利于矫正急功近利的错误动机。从工作能力讲,技术水平是工程科技工作者的核心素质,他们应该具有较高的专业知识和水平,同时掌握精湛的生产劳动技艺和较高的操作技术,能将技术构思变成技术原型以促进创新的实现。[40]由此提出如下假设:

假设5a:创新素质正向调节着工作动机与工匠精神形成的关系,即创新素质越高,工作动机正向影响工匠精神形成的作用就越强,反之越弱。

假设5b:创新素质正向调节着工作能力与工匠精神形成的关系,即创新素质越高,工作能力正向影响工匠精神形成的作用就越强,反之越弱。

在现代工匠精神体系中,科学性与科技创新是现代工匠精神的理论语境之一。[9]具有较高创新素质的工程科技工作者往往会更加钟情于目前的工作,并具有较高的时间把控能力,并且他们“醉心”的工作方式也会得到组织更多的激励与认可。因此,即使置身于市场化大潮中,具有较高创新素质的工程科技工作者也不会受到社会“急功近利”大情境的过多影响。他们以职业发展为道德操守,不断提高自身素质,积极主动地寻求发展机会,建立起强大的工作自信,引导他们对前沿知识和技术的不断追求。而且,工程科技工作者的创新素质越强,受到工作机会的影响就会越弱。由此提出如下假设:

假设5c:创新素质负向调节着工作机会与工匠精神形成的关系,即创新素质越高,工作机会正向影响工匠精神形成的作用就越弱,反之越强。

三、实证分析 1. 问卷设计与调查李达等依据规范激活理论构建了MOA模型的测度模型。[27]203基于此,工作动机用结果认知、责任归属和行为规范三个指标测量,工作机会用控制可及、时间可及和组织支持三个指标测量。工作能力采用蔡佳音(Kah-Hin Chai)和波德莱尔(Clément Baudelaire)量表的可感知知识获得能力、实际知识获得能力、可感知技术和对技术的熟练程度四个指标测量。[35]5创新素质采用杨若邻量表中的创新基础、创新实践和创新指引三个指标测量。[41]测量工匠精神形成既要考虑工匠精神内涵的全面概括,又要考虑工匠行为的准确表达,以突出“形成”这一核心概念。根据方阳春[42] 、李群[43]、陈国栋[32]6等学者的研究,拟定“塑造精益求精的品质”“养成执着专注的素养”“培养一丝不苟的态度”“保持追求卓越的劲头”四个指标来测量。此外,问卷中还设置工龄、职称两个控制变量。根据指标体系设计Likert调查问卷,在自变量、因变量和调节变量中将定性表达转为定量表达,如将非常同意、同意、一般(不清楚)、不同意和非常不同意分别赋值为5、4、3、2、1。控制变量根据填写数据的取值范围进行转化赋值。③

考虑到工匠精神与科学精神既有区别又有联系,需要对问卷调研对象进行特别遴选,所调研对象均是工程类的科技工作者或研发人员,多是药物研发师、机械工程师、道路桥设计师、电子与信息工程师等。在这些调研对象中,既有高校教师,也有研究机构的工程师,还有企业的研发人员。借助各地市的人才办、行业协会、博士联盟的力量,向各类工程科技工作者分发问卷。问卷调查采用线上线下相结合的形式,也有少量问卷采用电话访谈形式。此次调研总共发放问卷150份,回收后筛选出符合条件的问卷129份。

2. 描述性统计从表1的受访者人口特征信息中可以看到,正高级职称占60.4%,副高级职称占29.8%,博士学位比例占到100%。从事该项科技工作的工龄在10年到20年之间的占31.1%,超过20年的占63.1%。这些人口统计学信息显示,受访者学历较高,达到较高的专业职称水平,而且长期从事该项工作。选择的样本具有代表性,研究结果具有普遍性和可推广性。

| 表 1 受访者人口特征信息 |

为进一步分析潜变量之间的调节效应,采用偏最小二乘法结构方程模型(Partial Least Squares Structural Equation Modeling,PLS-SEM)进行数据分析。相比于其它方法,PLS-SEM具有以下优势:第一,在调节效应分析中表现出强大的建模功能,其路径模型可以非常复杂,但不至于出现估计问题。[44] 第二,更适合进行理论发展和预测。[45]虽然MOA模型理论是更加成熟的理论,但当涉及到工匠精神形成研究,需要进行理论拓展时,尤其是在预测创新素质的调节作用时,PLS-SEM更为适用。第三,对样本数量的要求比其他方法要低,非常适合中小样本的数据运算。[46]

研究过程中,构建了工作动机、工作机会、工作能力、创新素质和工匠精神的反映型指标模型,并对一阶模型进行评价(如表2所示)。在判断共线性问题时,根据海尔(Joseph F. Hair)等学者提出的标准,[47]工作能力(VIF=3.419)的共线性问题是在可以接受的范围内(3≤VIF<5),其它变量是比较理想的情况(VIF<3)。信度检验结果用克隆巴赫α值表示,当α值大于0.7时,说明测量模型有较好内部一致性和稳定性[48]。对于各个测量指标,其因子载荷值均大于0.7,说明有足够的收敛有效性,能够解释潜变量,同时观测到平均提取方差值(Average Variance Extracted,AVE)也都大于0.5,说明量表有较好的收敛效度。[49]

| 表 2 一阶模型评价信息表 |

此外,还需要检测量表的区分效度。采用弗耐尔的标准,[50]如果AVE值的平方根大于其他变量之间相关系数的值,说明量表具有较好的区分效度。根据表3的显示,各项潜变量的AVE值平方根明显大于其他潜变量之间的相关系数,量表有较好的区分效度。

| 表 3 AVE值平方根与变量之间的相关系数表 |

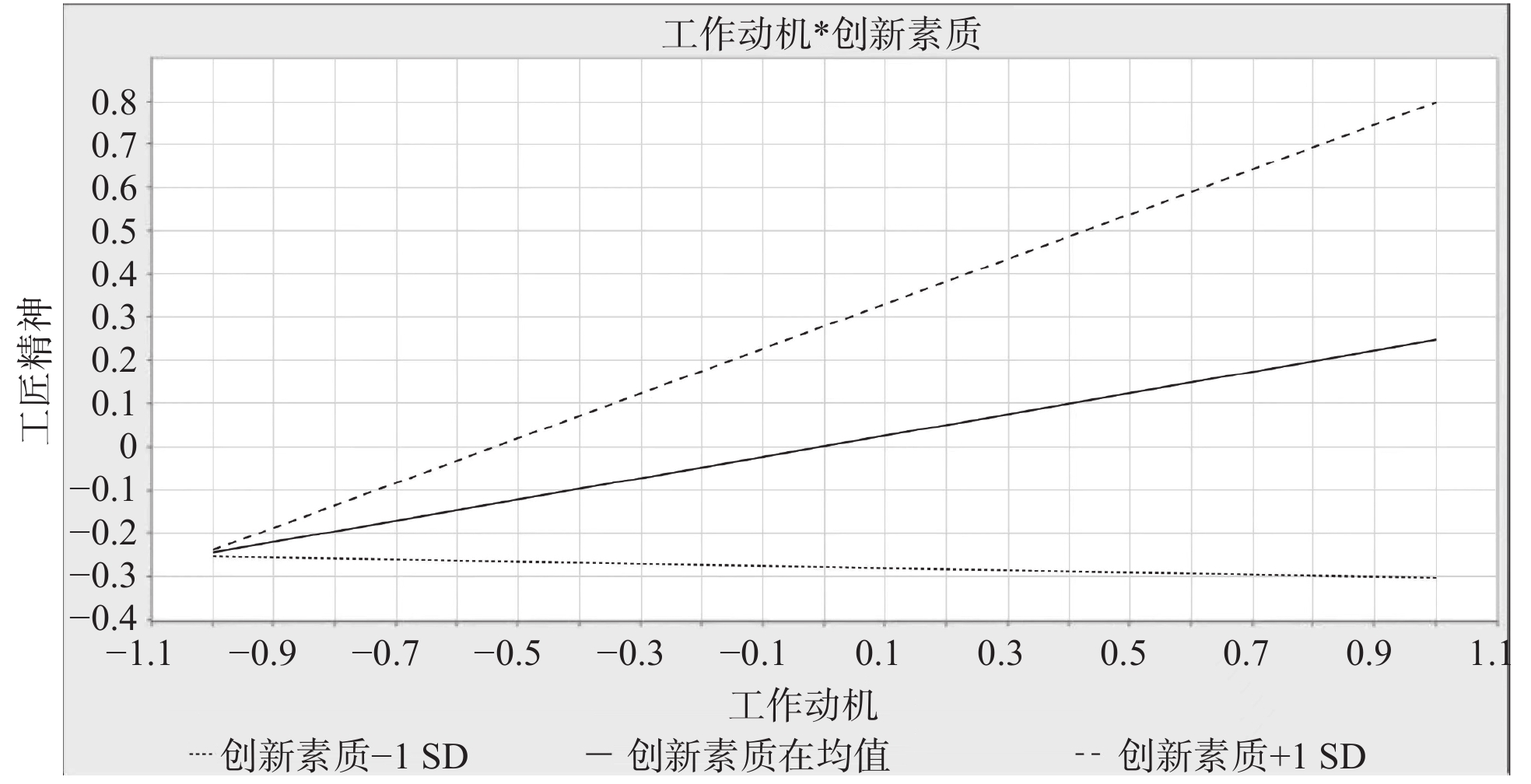

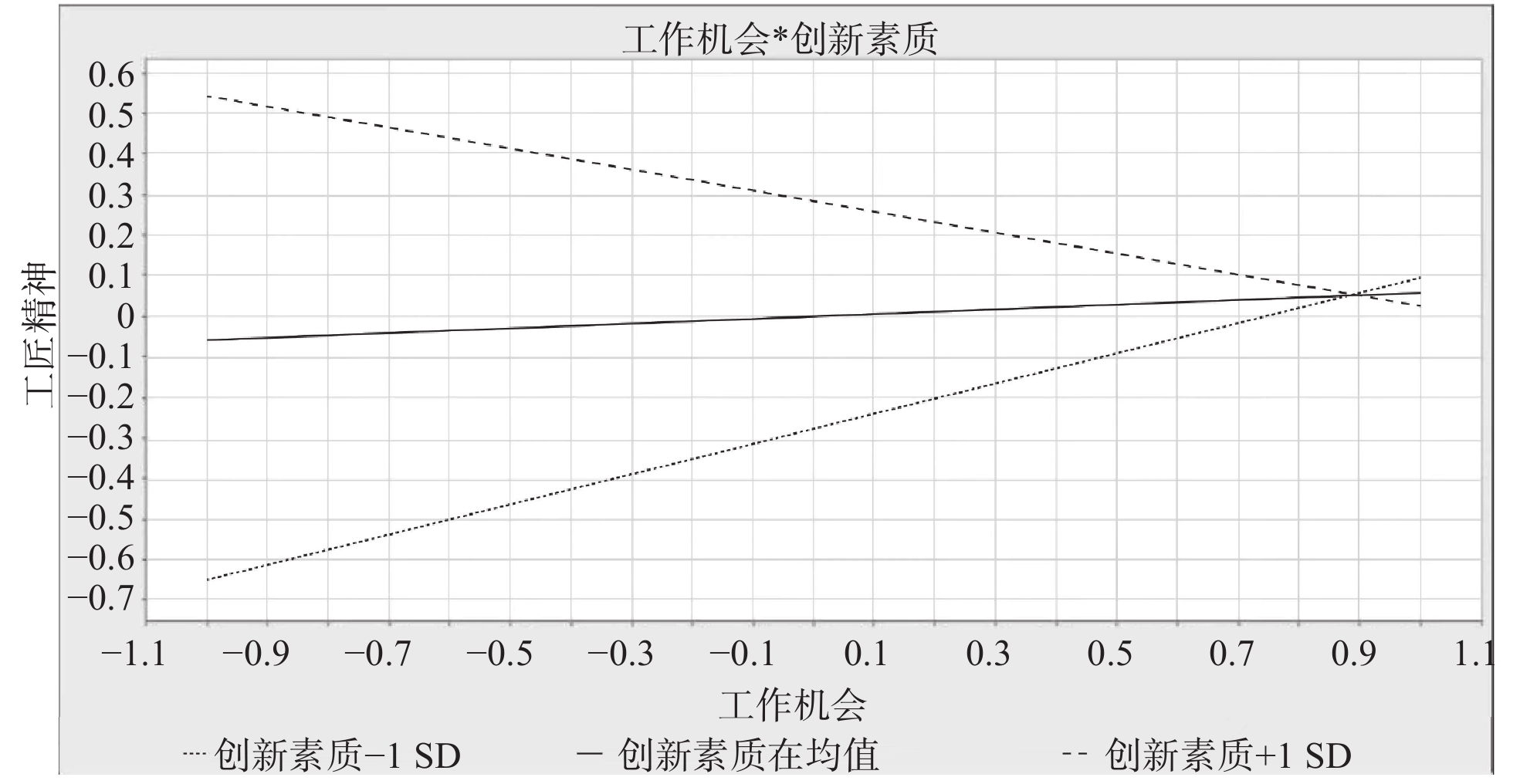

使用SmartPLS3.0软件构建调节效应的研究模型,先进行PLS算法计算,选择加权方案为路径。得到各个潜变量之间的路径系数(如表4所示)和简单斜率分析图(如图1和图2所示),再进行自助法运算,选择抽样5000次,得到路径系数的t值与p值,以判断调节效应是否显著。

| 表 4 结构模型的假设检验 |

|

图 1 创新素质在工作动机与工匠精神之间的调节作用 |

|

图 2 创新素质在工作机会与工匠精神之间的调节作用 |

由表4的分析结果可以发现,工作动机(β=0.247,р<0.05)、工作能力(β=0.440,р<0.001)和创新素质(β=0.279,р<0.05)均与工匠精神形成存在显著的正向关系,假设H1、H3和H4通过验证,而工作机会(β=0.059,р>0.05)在影响工匠精神形成方面的作用不显著,假设H2没有通过验证。此外,作为控制变量,工程科技工作者的工龄、职称在影响工匠精神形成中的作用不显著。

再分析创新素质的调节效应。在表4中,工作动机与创新素质的乘积项(β=0.273,р<0.05)对工匠精神形成的正向影响显著,创新素质正向调节着工作动机与工匠精神形成的关系。如图1所示,简单斜率分析结果表明:在创新素质的低影响组,工作动机对工匠精神形成的正向影响不大,而在创新素质的高影响组,工程科技工作者的工匠精神形成随着工作动机的提高而显著提升。这说明随着创新素质影响作用的提升,工作动机对工程科技工作者工匠精神形成正向促进作用会增强,创新素质的正向调节作用显著,假设5a通过检验。表4还显示,工作能力与创新素质的乘积项对工程科技工作者工匠精神形成的正向影响不显著(β=0.016,р>0.05),假设5b没有通过检验。

工作机会与创新素质的乘积项(β=−0.313,р<0.05)对工匠精神形成负向影响显著,创新素质负向调节着工作机会与工匠精神形成的关系。图2的简单斜率分析结果表明:在创新素质低影响组,工作机会对工匠精神形成的正向影响很显著,而在创新素质高影响组,工作机会对工匠精神形成的影响较弱。随着工作机会的提高,工程科技工作者的工匠精神形成反而呈现下降趋势,说明随着创新素质影响作用的提升,工作机会对工匠精神形成正向促进作用减弱,创新素质的负向调节作用显著,假设5c通过检验。

四、结论与讨论在MOA理论的基础上,本文构建了I-MOA模型,用于解释工程科技工作者工匠精神形成的内在机制。分析发现:工程科技工作者的工匠精神是内在品质的外在化行为,动机、能力和创新因素对于推动工匠精神形成起到显著正向作用,说明个体品性在促使工匠精神形成方面的作用是存在,作为外在因素的工作机会也能推动工匠精神的产生。另外,创新素质在工作动机与工匠精神关系中起到正向调节作用,随着创新素质的增强,工作动机对工匠精神的作用也会增强,工作动机与创新素质作为I-MOA模型的两个重要因素,在推动工匠精神显性化过程中呈现出“强强”组合的趋势。然而,随着创新素质增强,工作机会对工匠精神的作用却在减弱。研究也表明,创新素质在工作能力与工匠精神的关系中的调节作用不明显,即工作能力与创新素质的交互对工匠精神的产生并无实质作用。本文的理论贡献如下所示。

一方面,I-MOA模型能够解释创新与工匠精神形成的内在机制。工匠精神起源于我国古代民众也亟须厚植于新时代工匠中,但长期以来,工匠精神的研究处于自生长状态,理论基础与实践经验基本空白。在少有的研究中,核心内容停留在工匠精神的“宏大叙事”的“势”的层面,对于工匠精神形成的个体心理因素缺乏思考。本文以工程科技工作者为研究对象,证实了工作动机、工作机会和工作能力作为单一要素在工匠精神形成上的推动作用,以及工作能力的决定作用,是布伦贝格的MOA理论在工匠精神研究领域的应用拓展。此外,在MOA模型中加入创新素质,并证明了创新素质在动机与机会上的调节作用,是对MOA理论的延伸拓展。最后,基于弘扬科学精神与工匠精神的“中国情境”,I-MOA模型的视角集中于微观个体层面,更加关注人力资本资源的提升,也是对“个体与情境之争”中的微观基础观点的支撑。

另一方面,能力作为关键要素进一步证实了工匠精神形成是个体自我强化的结果。考察创新素质与工作能力的交互效应时,创新素质的作用微乎其微,这说明对于长期从事科技实践活动的科技工作者来讲,工作能力占据主导作用。王星曾论证过“劳动者的技能形成是工匠精神养成的逻辑基础和现实起点”的观点,[6]这一研究发现也是对该观点的支持。进一步分析,即使工程科技工作者有高动机、好机会和较强的创新素质,但如果缺乏一定的科技工作能力(即为科技实践的问题解决能力),会直接导致该项科技工作的失败,足以说明能力要素的关键作用。依据自我决定理论的观点:个体有主动做事情的意愿,这种意愿是凭自己能力来执行的,更加证实工程科技工作者的工匠精神形成过程是自我能力强化的过程。这个论断不仅证明和补充了桑内特关于匠人的“意愿论”,[22]同时也给予国内学者的相关观点给予了理论支持,如马永伟认为工匠精神是内在价值理念在客体人工物上不断外化的过程,[51]薛栋的两段论解释了工匠精神形成过程中的自我过程:处于初级阶段的徒弟以模仿师傅开始了心理建设,到了高级阶段,他们会在一定规范内融入自我。[52]

本文对于响应“大力弘扬工匠精神”的时代之音,也有一定的现实启示。国家倡导弘扬科学精神、工匠精神和劳模精神,是对不同从业者在新时代提出的新要求。对于科技工作者,尤其是工程科技工作者而言,传统的科技评价体系与职称晋升体系仍然存在“一刀切”的现象,导致工程科技工作者违背科研规律的情况时有发生。厚植工匠精神,在一定程度上可以减少该类事件的发生。本文厘清了诸如动机、机会、能力和创新素质等个体品性,以及它们之间的交互效应对工匠精神形成的影响,指明了激发工作热情、增加工作机会、增强工作能力和创新素质是培育工匠精神的必由之路。政策层面可以继续深化“破五唯”[53]、“行政化”[54]的治理,引导科技工作者加强对职业的热爱,为全身心投入到科技工作中创造条件,为孕育工匠精神提供土壤。长此以往,形成精益求精的良好学术氛围,以“治愈”急功近利的“浮躁病”。

本文的研究也存在一些不足。在学术界,“个体与情境”一直是研究个体行为的核心问题,到底是个体占主导还是情境更重要,这个话题将会一直延续下去。但从系统生态学派的观点来看,个体和情境是不可分割的,两者的结合才能更加全面地解释问题。毋庸置疑,工匠精神的形成是个复杂而多变的过程,这个过程会受到个体、团体、组织和外部环境的多重影响。从个体动机、机会、能力和素质的角度去解读工匠精神有一定创新性但也存在局限性。今后的研究应该多关注情境因素,以及制度环境和社会结构对其的形塑作用,[6]把社会文化、外部情境因素纳入到工匠精神模型中,借助社会学中对文化变迁的观察来进一步完善该I-MOA模型的解释力。此外,单一变量对结果的净效应使得结果缺乏说服力,毕竟,个体特质因素、外部情境因素可能会共同影响工匠精神的形成,未来应该着眼于条件变量的组合分析上,探讨几个条件变量的组态效应,这样才能更加全面而科学地解释工匠精神。最后,以工程科技工作者为调研对象,构建和验证的工匠精神模型是否具有普适性、科学性?后续可以选择新时代手工艺者、工业制造领域的技能人才为研究对象,进行进一步检验。

① 参见:《科学学研究》2019年第1期卷首语。

② 参见:《中国科技论坛》2018年第12期卷首语。

③ “工龄”的赋值如下:15年以下赋值为1,16—20年赋值为2,21—25年赋值为3,26—30年赋值为4,30年以上赋值为5。“职称”赋值如下:无定级的赋值为1,助理级别职称赋值为2,中级职称赋值为3,副高级职称赋值为4,高级职称赋值为5。

| [1] |

Else H., Van Noorden R.. The Fight against Fake-paper Factories that Churn out Sham Science.

Nature, 2021, (591): 516-519.

|

| [2] |

王前. 新时代弘扬科学精神面临的新问题.

科学与社会, 2021, 11(3): 18-21.

DOI: 10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2021.03.018. |

| [3] |

贝尔纳. 科学的社会功能.

陈体芳译. 桂林:广西师范大学出版社, 2003: 210.

|

| [4] |

林志凯. 术与道: 从工匠精神到科学精神.

福州大学学报(哲学社会科学版), 2017, 31(6): 83-86.

|

| [5] |

贾宝余, 刘立. 弘扬新时代科学家精神的“十个关系”.

科技中国, 2021, 289(10): 83-87.

|

| [6] |

王星. 精神气质与行为习惯: 工匠精神研究的理论进路.

学术研究, 2021, 443(10): 60-66,177.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-7326.2021.10.010. |

| [7] |

潘天波. 齐尔塞尔论题在清代: 学者对工匠的介导.

科学与社会, 2018, 8(3): 93-107.

|

| [8] |

刘欣, 高策. 中国传统科技文化的系统创新.

系统科学学报, 2018, 26(2): 71-75.

|

| [9] |

应小萍, 罗劲. 社会心态视角下创新精神、工匠精神及其相互关系研究.

哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2021, 23(5): 76-84.

DOI: 10.16822/j.cnki.hitskb.2021.05.011. |

| [10] |

万长松, 孙启鸣. 论新时代中国特色工匠精神及其哲学基础.

东北大学学报(社会科学版), 2019, 21(5): 456-461.

DOI: 10.15936/j.cnki.1008-3758.2019.05.003. |

| [11] |

Baer M., Shaw J D.. Falling in Love again with What We Do: Academic Craftsmanship in the Management Sciences.

Academy of Management Journal, 2017, 60(4): 1213-1217.

DOI: 10.5465/amj.2017.4004. |

| [12] |

周菲菲. 试论日本工匠精神的中国起源.

自然辩证法研究, 2016,32(9): 80-84.

DOI: 10.19484/j.cnki.1000-8934.2016.09.014. |

| [13] |

叶龙, 刘园园, 郭名. 包容型领导对技能人才工匠精神的影响.

技术经济, 2018,37(10): 36-44.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-980X.2018.10.005. |

| [14] |

Thorlindsson T, Halldorsson V, Sigfusdottir I D. The Sociological Theory of Craftsmanship: An Empirical Test in Sport and Education.

Sociological Research Online, 2018, 23(1): 114-135.

DOI: 10.1177/1360780418754564. |

| [15] |

亚力克·福奇. 工匠精神: 缔造伟大传奇的重要力量. 陈劲译. 杭州: 浙江人民出版社, 2014.

|

| [16] |

高中华, 赵晨, 付悦. 工匠精神的概念、边界及研究展望.

经济管理, 2020, 42(6): 192-208.

DOI: 10.19616/j.cnki.bmj.2020.06.011. |

| [17] |

李海舰, 徐韧, 李然. 工匠精神与工业文明.

中国经济人(英文版), 2016, 11(4): 68-83.

|

| [18] |

刘志彪. 工匠精神: 生于制度还是孕于文化. 北京日报, 2016-05-09(14).

|

| [19] |

Abell P., Felin T., Foss N.. Building Micro-Foundations for the Routines, Capabilities and Performance Link.

Social Science Electronic Publishing, 2008, 29(6): 489-502.

|

| [20] |

Felin T., Foss N. J. The Endogenous Origins of Experience, Routines, and Organizational Capabilities: The Poverty of Stimulus.

Journal of Institutional Economics, 2011, 7(2): 231-256.

DOI: 10.1017/S1744137410000214. |

| [21] |

贺正楚, 彭花. 新生代技术工人工匠精神现状及影响因素.

湖南社会科学, 2018, 186(2): 85-92.

|

| [22] |

桑内特. 匠人. 李继宏译. 上海: 上海译文出版社. 2015.

|

| [23] |

刘霞, 邓宏宝. 工匠精神的时代内涵、形成机理及培育方略.

南通大学学报(社会科学版), 2021, 37(4): 126-132.

|

| [24] |

贾鹤鹏. 以实证手段化解弘扬科学精神研究的滞涨.

科学与社会, 2021, 11(3): 14-17.

DOI: 10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2021.03.014. |

| [25] |

Blumberg, M., Pringle, C. D. The Missing Opportunity in Organizational Research: Some Implications for a Theory of Work Performance.

Academy of Management Review, 1982, 7(4): 560-569.

DOI: 10.2307/257222. |

| [26] |

Thøgersen J.. Understanding of Consumer Behaviour as a Prerequisite for Environmental Protection.

Journal of Consumer Policy, 1995, 18(4): 345-385.

DOI: 10.1007/BF01024160. |

| [27] |

Li D., et al. Understanding Energy-saving Behaviors in the American Workplace:A Unified Theory of Motivation, Opportunity, and Ability.

Energy Research & Social Science, 2019, 51: 198-209.

|

| [28] |

祝振兵, 占小军, 李志成. 皮格马利翁理论视角下追随原型与团队创新的关系研究.

管理学报, 2019, 16(10): 1477-1485.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2019.10.006. |

| [29] |

丁越兰, 屈晓倩. 皮格马利翁模型: 研究个体创造性的新视角——一个扩展模型的提出.

经济与管理, 2011, 25(1): 46-50.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-3890.2011.01.009. |

| [30] |

杜健梅, 李延晖. “皮格马利翁效应”循环模型探析.

科学学与科学技术管理, 2002(6): 95-97.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-0241.2002.06.029. |

| [31] |

Ryan R M., Deci E L. Self-determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being.

American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78.

DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68. |

| [32] |

Chen G., Du J., Shan R., Lu L. and Mao X.. The Efficient Heritage of the Craftsmanship Spirit in China: a Configuration Effect of Family Motivation and Organizational Learning.

Frontier in Psychology, 2022, (13): 807619.

|

| [33] |

Siemsen E., Aleda V R., Balasubramanian S.. How Motivation, Opportunity, and Ability Drive Knowledge Sharing: The Constraining-factor Model.

Journal of Operations Management, 2008, 26(3): 426-445.

DOI: 10.1016/j.jom.2007.09.001. |

| [34] |

李朋波, 靳秀娟, 罗文豪. 服务业员工工匠精神的结构维度探索与测量量表开发.

管理学报, 2021, 18(1): 69-78.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2021.01.008. |

| [35] |

Chai K H, Baudelaire C. Understanding the Energy Efficiency Gap in Singapore: a Motivation, Opportunity, and Ability Perspective.

Journal of Cleaner Production, 2015, 100: 1-11.

DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.03.014. |

| [36] |

郭丹, 姚先国, 杨若邻, 曹霞. 高技能人才创新素质: 内容及结构.

科学学研究, 2017, 35(7): 1112-1120.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2017.07.017. |

| [37] |

葛宣冲, 邸敏学. 论主体意识对工匠精神的作用机理.

江西社会科学, 2019, 39(2): 217-223,256.

|

| [38] |

吕品田. 重振手工与非物质文化遗产生产性方式保护.

中南民族大学学报(人文社会科学版), 2009, 29(4): 4-5.

|

| [39] |

占晓芳. 解读“手工艺”的西方视域.

民族艺术, 2018(5): 107-114.

|

| [40] |

王英伟, 陈凡. 新时代工匠精神的审视与重构.

自然辩证法研究, 2019, 35(11): 52-56.

DOI: 10.19484/j.cnki.1000-8934.2019.11.010. |

| [41] |

杨若邻, 姚先国, 郭丹. 技术工人创新素质: 一个量表的开发.

科研管理, 2019, 40(6): 243-253.

|

| [42] |

方阳春, 陈超颖. 包容型人才开发模式对员工工匠精神的影响.

科研管理, 2018, 39(3): 154-160.

DOI: 10.19571/j.cnki.1000-2995.2018.03.016. |

| [43] |

李群, 唐芹芹, 张宏如, 王茂祥. 制造业新生代农民工工匠精神量表开发与验证.

管理学报, 2020, 17(1): 58-65.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-884x.2020.01.007. |

| [44] |

Wold H O A. Partial least squares//Kotz S and Johnson N L. Encyclopedia of Statistical Sciences. New York: Wiley, 1985: 581–591.

|

| [45] |

Hair J .F., Ringle C. M., Sarstedt M.. PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet.

Journal of Marketing Theory and Practice, 2011, 19(2): 139-151.

DOI: 10.2753/MTP1069-6679190202. |

| [46] |

Marcoulides G A., Saunders C.. PLS: a Silver Bullet?.

MIS Quarterly, 2006, 30(2): III-IIX.

DOI: 10.2307/25148727. |

| [47] |

Hair J F., Risher J. J., Sarstedt M., Ringle C. M.. When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM.

European Business Review, 2019, 31(1): 2-24.

DOI: 10.1108/EBR-11-2018-0203. |

| [48] |

Gefen D., Straub D. W., Boudreau M .C.. Structural Equation Modelling and Regression: Guidelines for Research Practice.

Communication of the Association for Information Systems, 2000, 4(7): 2-77.

|

| [49] |

Bagozzi R., Yi Y.. On the Evaluation of Structural Equation Models.

Journal of the Academy of Marketing Science, 1988, 16(1): 74-94.

DOI: 10.1007/BF02723327. |

| [50] |

Fornell C, Larcker D. Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error.

Journal of Marketing Research, 1981, 18(3): 39-50.

|

| [51] |

马永伟. 工匠精神与中国制造业高质量发展.

东南学术, 2019(6): 147-154.

DOI: 10.13658/j.cnki.sar.2019.06.016. |

| [52] |

薛栋. 中国工匠精神研究.

职业技术教育, 2016, 37(25): 8-12.

DOI: 10.3969/j.issn.1008-3219.2016.25.002. |

| [53] |

付八军. 高校“五唯”: 实质、缘起与治理.

浙江社会科学, 2020(2): 90-94, 108, 158.

|

| [54] |

赵延东, 石长慧, 徐莹莹, 黄造玉. 科技工作者职业倦怠的变化趋势及其组织环境影响因素分析.

科学与社会, 2020, 10(1): 62-75.

DOI: 10.19524/j.cnki.10-1009/g3.2020.01.062. |

2. Taizhou Technician College;

3. School of Art and Design, Taizhou University

2022, Vol. 12

2022, Vol. 12