日本旭化成工业株式会社名誉研究员、名城大学教授吉野彰博士与两位美国科学家共享2019年度诺贝尔化学奖后,日本荣获诺贝尔科学奖的人数已攀升至24人,其中19人是在进入21世纪后获奖的。尽管南部阳一郎和中村修二获奖时已成为美籍科学家,但他们的获奖成果都是在加入美籍之前做出的。

日本自2000年起,几近平均每年都有1人获得诺贝尔科学奖,获奖总人数仅次于美国,并逐渐拉开了与英国、德国、法国的距离。这令国际社会感叹不已。日本何以在21世纪最初二十年出现诺贝尔科学奖“井喷”现象?对于这个问题,笔者此前已著文进行过初步探讨,本文拟基于最新统计数据就日本新世纪诺贝尔科学奖得主所处社会环境问题再进一步谈些粗浅的看法。

一、日本新世纪19名诺贝尔科学奖得主数据统计日本新世纪诺贝尔科学奖得主几乎都是在战后接受大学教育的,而且大多数是在战后初期接受中学教育的。当时日本的教育正经历着一场深刻的变革。

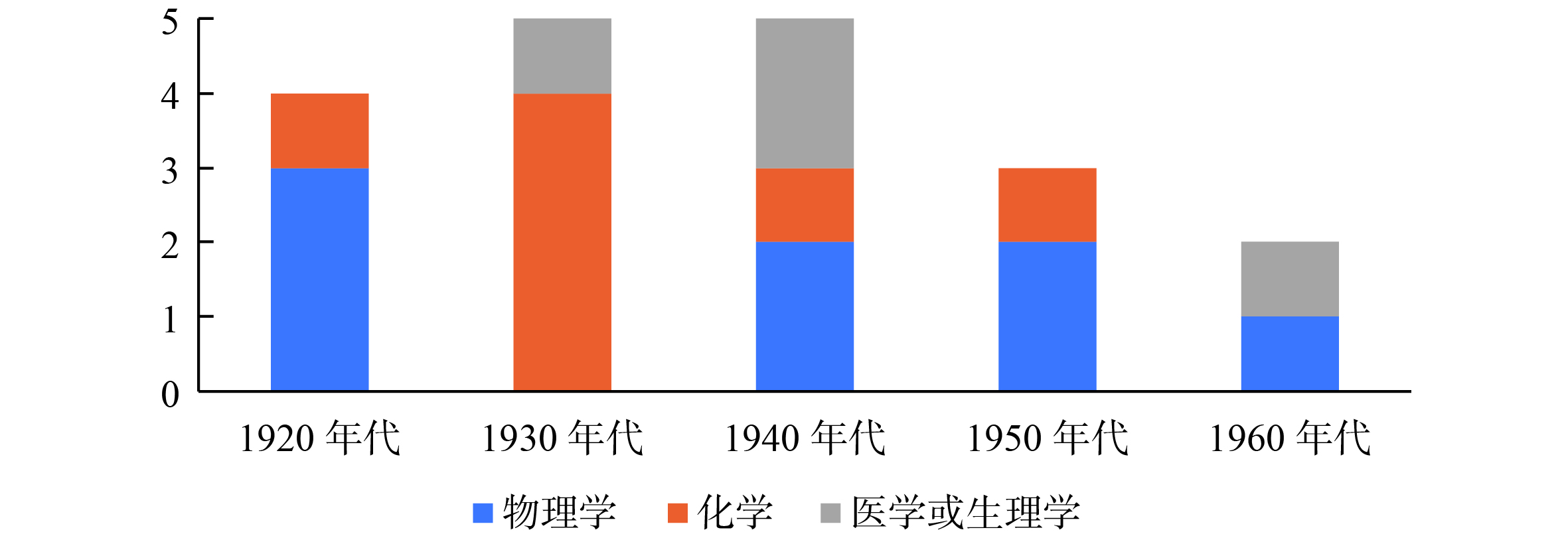

日本新世纪19名诺贝尔科学奖得主中,8人获物理学奖,7人获化学奖,另外4人获得生理学或医学奖。13人出生在二战结束之前,其中出生在1926–1935年间和1936–1945年间的各占6人,仅南部阳一郎一人出生于1921年。战后出生的6人中,有2人出生于1946–1955年间,另外4人则出生于1956–1965年间。换言之,2/3以上的诺奖得主出生在战败前。图1是按诺奖得主出生年代进行的统计。

|

图 1 日本新世纪诺贝尔科学奖得主出生年代分布图 |

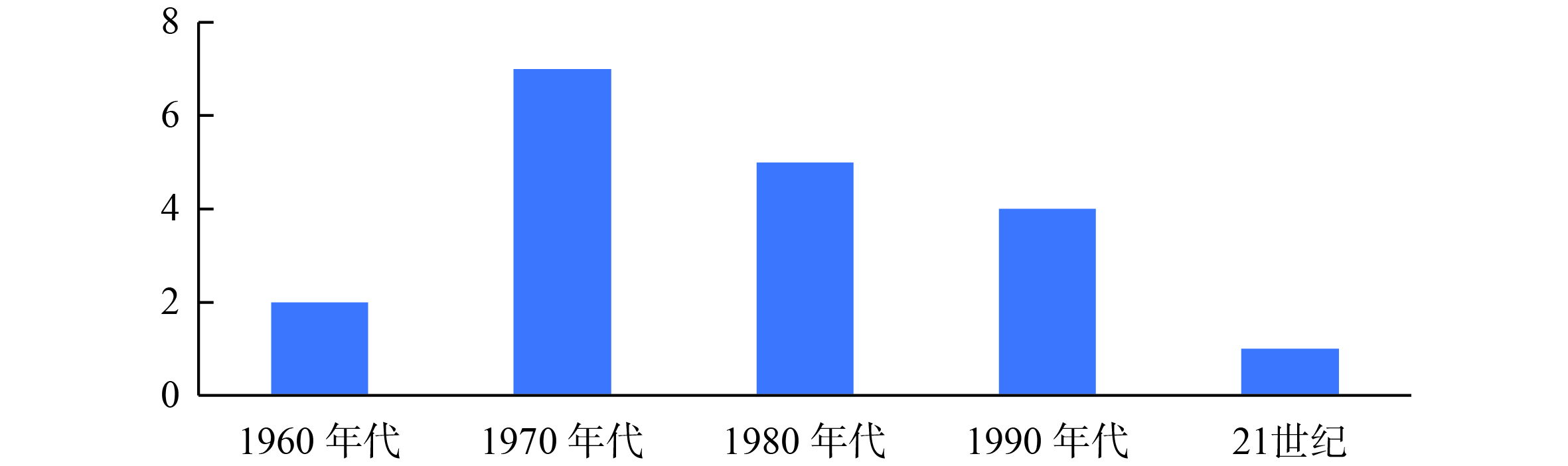

日本新世纪19名诺贝尔科学奖得主的平均获奖年龄为69岁,做出获奖奠基性成果的平均年龄为41岁,两者之间的时间差为28年[1]。有16人的获奖奠基性成果是在上世纪70、80、90年代做出的。其中,7人的获奖成果在70年代做出,在80年代做出获奖成果的有5人,在90年代做出获奖成果的有4人。剩余3人中,南部阳一郎和下村修的获奖成果是1960年在美国工作期间做出的;山中伸弥的获奖成果是在21世纪初做出的。参见图2。简言之,八成以上的诺奖得主都是在上世纪最后30年间做出获奖奠基性成果的。

|

图 2 日本新世纪诺贝尔科学奖得主取得获奖奠基性成果时的年代分布图 |

19名诺贝尔科学奖得主中,南部阳一郎(物理)、下村修(化学)和根岸英一(化学)3人的获奖奠基性成果在海外做出。其中,南部和下村的获奖成果是60年代初在美国做出的。田中耕一(化学)、中村修二(物理)和吉野彰(化学)的获奖奠基性成果是在日本企业做出的。

除南部阳一郎和下村修外,其余诺奖得主都是在战后接受的高等教育甚至是高中教育,且都是在日本国内完成大学本科或专科学业的,其中在东京大学、京都大学、名古屋大学读本科或取得博士学位的人数最多,均在4人以上。在由原帝国大学改造而成的7所日本国立综合大学中,除九州大学外,都至少培养出了1名诺贝尔科学奖获得者。在日本私立大学就读过的只有大村智一人。

至此,我们可以大致构建出这样的图景:

日本新世纪19名诺贝尔科学奖得主中,绝大多数出生在二战结束前。他们几乎都是在1945年日本宣布投降后进入国立或公立大学读书,且大多是在1964年日本举办东京奥运会前后进入顶尖国立综合大学研究生院学习。1972年日本的GDP超越西德,成为仅次于美国的世界第二大经济体之后,他们在著名综合大学或企业研发部门取得了重大研究突破,从而为新世纪荣获诺贝尔科学奖奠定了基础。

二、日本出现诺贝尔科学奖“井喷”现象的分析 1. “井喷”现象与日本战后的教育改革有关1926年进入昭和时代之后不久,日本便进入了动荡不安的军国主义黑暗时期。为了“阐明我国的国家体制和国民精神的原理,弘扬国民文化,批判外来思想”,日本文部省于1932年设立了国民精神文化研究所,日本司法省于1934年设置了思想检察官,不断强化对思想和文化的管制,大力倡导国粹主义,主张国家至上[1]171-180。这明显与启蒙主义教育理念相悖。为了给军国主义摇旗呐喊,日本的媒体开始大肆渲染本国的军事、科技乃至社会优势。当时被广泛阅读的两本科普杂志—1923年创刊的《科学画报》和1924年创刊的《儿童科学》在军国主义者的操控下几乎每期都在鼓吹日本的军事装备优势和科学技术成就,以致很多日本青少年都想从军,以为日本真的可以称雄世界[2]145-171。受到1939年的诺门罕战役的沉重打击后,日本的一些有识之士意识到日本不能再狂妄自大、自欺欺人了,必须大力推进教育改革,切实增强科技实力。但是,走上了军事扩张不归路的日本在二战期间是不可能真正对教育实行民主主义改革的。

战后,在美国的推动下,日本于1947年颁布了《教育基本法》,开始用和平主义和民主主义教育取代以往的国家主义和军国主义教育[4]421-425。东京、京都、东北、北海道、九州、大阪、名古屋等7所帝国大学正是在这一时期被改造成为国立大学的。虽然它们都称作国立大学,但实际上享有高度的办学自主权,譬如校长由教师选举产生,教授会对教师人事和教学经费具有议决权等。战后初期的教育改革不仅使日本的大学教师,尤其是国立综合大学的教师获得了更多的研究自由和稳定的经费支撑,而且还使大批理工科学生获得了更多的参与科学研究的机会,受到了更好的科学研究训练 [5]452-472。这些无疑会对战后入学的年轻学子科研志向的培育产生积极影响,也为青年才俊进入国立综合大学心无旁骛地开展自由探索创造了有利条件。

据1992年、2007年的卡耐基大学教师国际调查显示,七成左右的日本大学教师在教学与科研中更重视后者[6]。在国立综合大学,“科研至上”的风气可谓更浓。为此在日本,客观上能够搞科研,主观上也很想搞科研的大学教师比比皆是。虽然这种重视知识生产胜过知识传播,甚至知识应用的办学模式曾引起日本民众的不安,但它在创新型人才的选拔和培养上确实存在诸多优势。

2. 诺奖得主深受导师精神气质的影响上个世纪五、六十年代,在日本国立综合大学指导理工科学生开展研究的教师大体上可以划分为两种类型,一种是亲身经历过战时研究的资深教师,另一种是二战后期才考上研究生的青年教师。战时,前者大都直接或间接地参加过与军事装备开发和生产有关的研究。后者的情况则有些特别。

因从事军工研究的高素质人才严重短缺,日本政府决定从1943年起在7所帝国大学以及东京工业大学、东京文理大学、庆应义塾大学、早稻田大学等高校创立研究生院,每年招收500名二年制和250名三年制研究生(前者相当于硕士生,后者相当于博士生)。由于这些研究生在校期间既可以免于服兵役,又可以拿高额奖学金,所以入学考试竞争异常激烈,考上的人学业都相当优秀。这些研究生毕业后有很大一部分进高校当了教师[2]50。他们和很多老教师一样,曾目睹技不如人的日本在太平洋战争后期被科技强国美国碾压,因此攀登科学高峰、抢占技术制高点的愿望非常强烈。

1952年,旧金山和约签署之后,美国结束了对日本的占领。经受过战争磨练的国立综合大学的教师们,拥有充分的研究自由后,为迅速恢复日本的科技竞争力,在争分夺秒地开展科学研究的同时,还尽其所能地指导着自己的学生。

日本新世纪诺贝尔科学奖得主在大学读书时的导师,无论是年长者,还是中生代,大都经历过二战,对科技竞争的残酷性和重要性有着深切的感悟,因此人人都可以说是拼命三郎,而且对解决科技问题与发表期刊论文之间的关系有着非常清醒的认识,对科研选题的新颖性和科研数据的准确性要求非常严格。这种精神气质当然会通过言传身教的方式传递给他们的弟子。他们的弟子在其耳提面命之下,对日本走科技立国的道路、迅速跻身世界科技强国行列的必要性也有着与今日的“宽松世代”不同的理解,并且都甘愿为增强日本的科技实力而不懈努力。

1964年,东京奥运会成功地向世人展示了日本的科技实力;1965年,朝永振一郎又继汤川秀树之后再度摘得诺贝尔物理学奖桂冠。这些成功使日本新世纪诺贝尔科学奖得主的导师们迅速恢复了自信,同时也极大地提振了他们的弟子的科技自信心。这些青年学子相信一切皆有可能,只要自己勤奋努力、勇于攻坚克难,就有可能做出世界一流的科技贡献。因此,他们不愿意再继续简单地模仿西方学者,而是瞄准世界科技前沿大胆地向无人区挺进。如果他们当时为了多发论文,只肯做跟踪研究,不愿挑战世界科技难题,很难想象他们之后能取得那么多令世人瞩目的原创性科技成果。

3. 获奖得益于研究开发经费的持续增长搞科研只靠主观愿意不够,还要有先进的仪器设备和充裕的研究经费,这些都需要有坚实的技术经济基础的支撑。所幸,这些诺奖得主投身科研领域时,正好遇上了日本经济高速增长期。

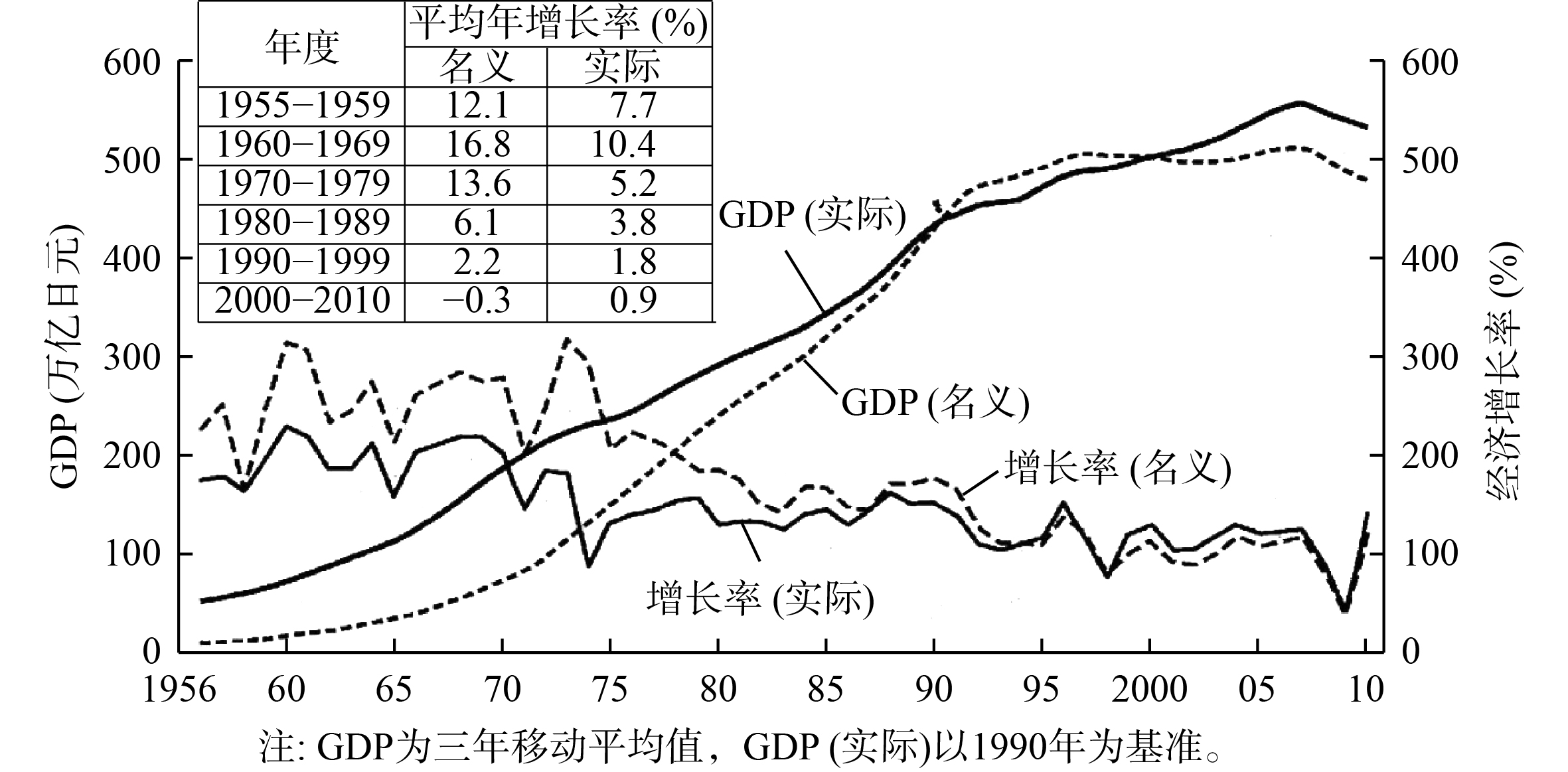

上个世纪60年代,日本在大多数年份都保持了两位数的经济增长率。结果,日本的经济增长大幅超过了1960年“国民收入倍增计划”定下的在今后10年中将国民生产总值提高两倍以上的目标。1960年日本的GDP只有16万亿日元,但到1970年时日本的GDP已猛增至72万亿日元。参见图3[3]465。除了“国民收入倍增计划”,日本还制定了与此目标相呼应的“科学技术10年计划”,提出有必要按欧美国家的水准,尽快将研发经费投入总额提高到国民生产总值的2%。实际上,日本1970年的研发经费投入总额达到了1960年的6.48倍!其中投给大学的研发经费更是增长了7.1倍!2%的数值目标也于1970年宣告达成[3]209-213。

|

图 3 1956–2010年日本GDP与经济增长率变化趋势图 |

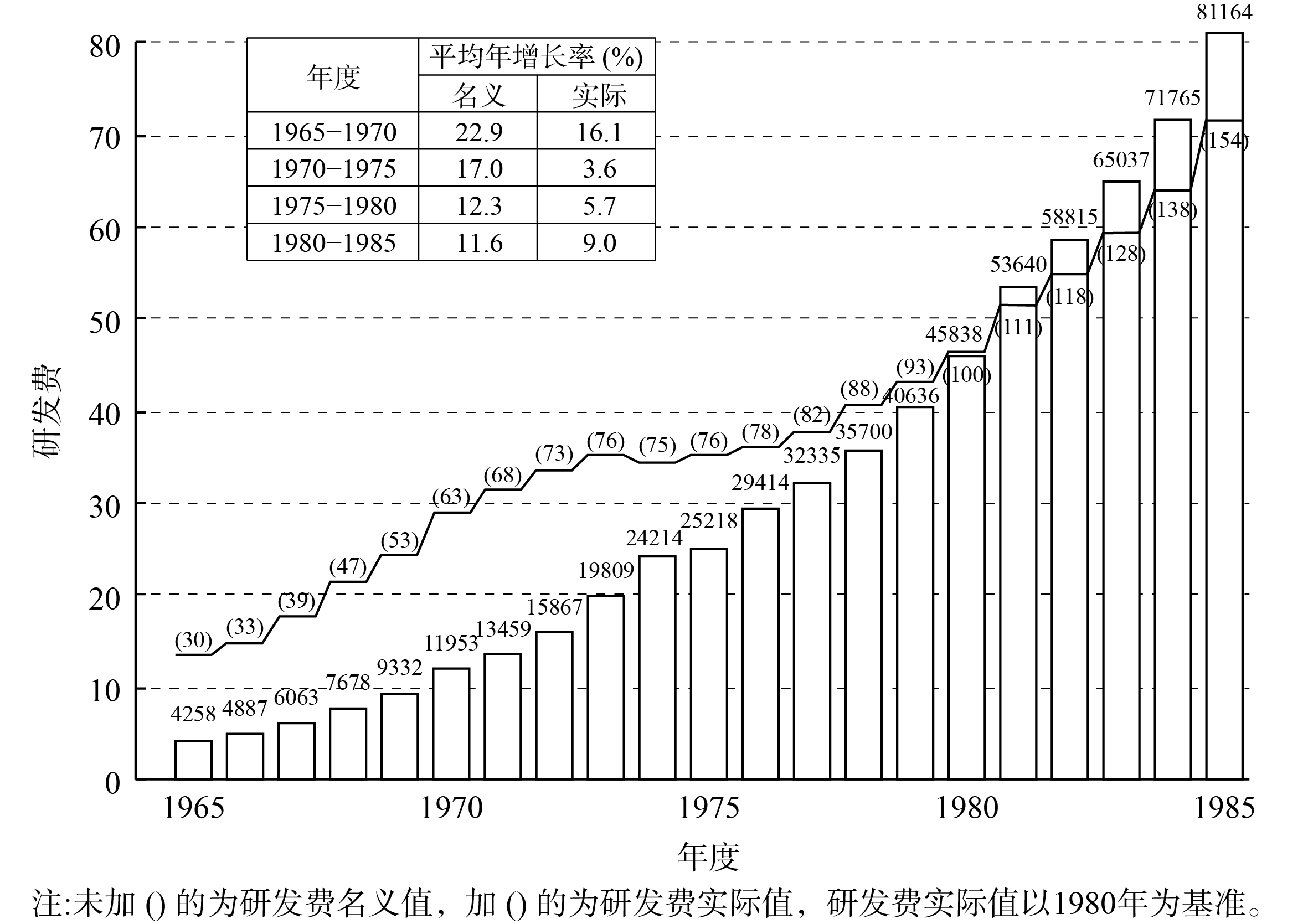

上个世纪70年代的两次石油危机对世界经济造成了很大的冲击,但在节能环保等产业的带动下,日本的国内生产总值仍然实现了大幅增长[3]。1970年日本的GDP只有2.03千亿美元,但至1980年时日本的GDP已增长至1.071万亿美元[7]489。伴随着经济的高速增长,这一时期日本的研发经费投入总额也在不断攀升。结果,1980年的研发经费投入总额又在1970年的基础上增长了3.9倍。参见图4[3]。

|

图 4 1965–1985年日本研发经费投入总额变化趋势图 |

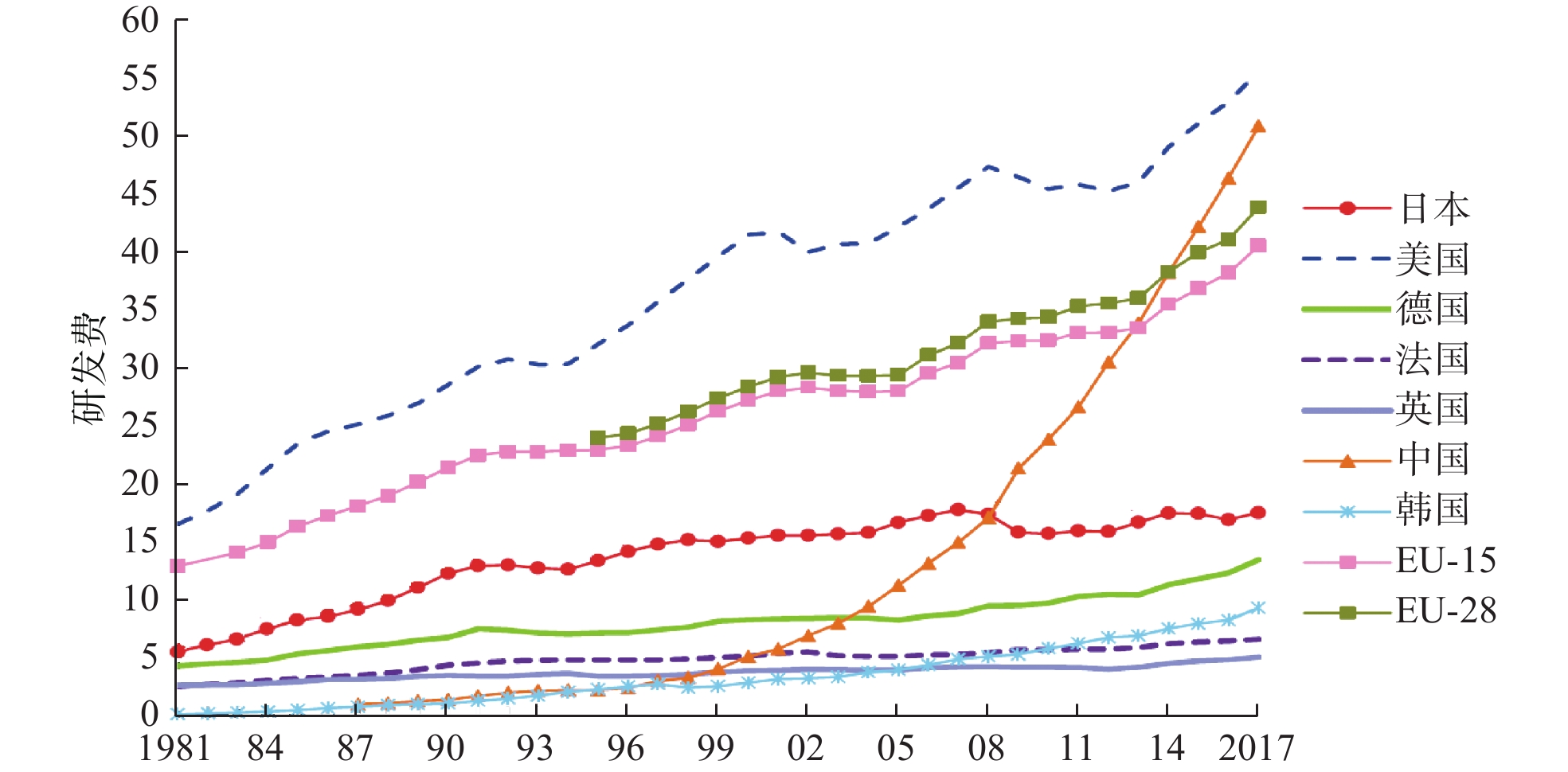

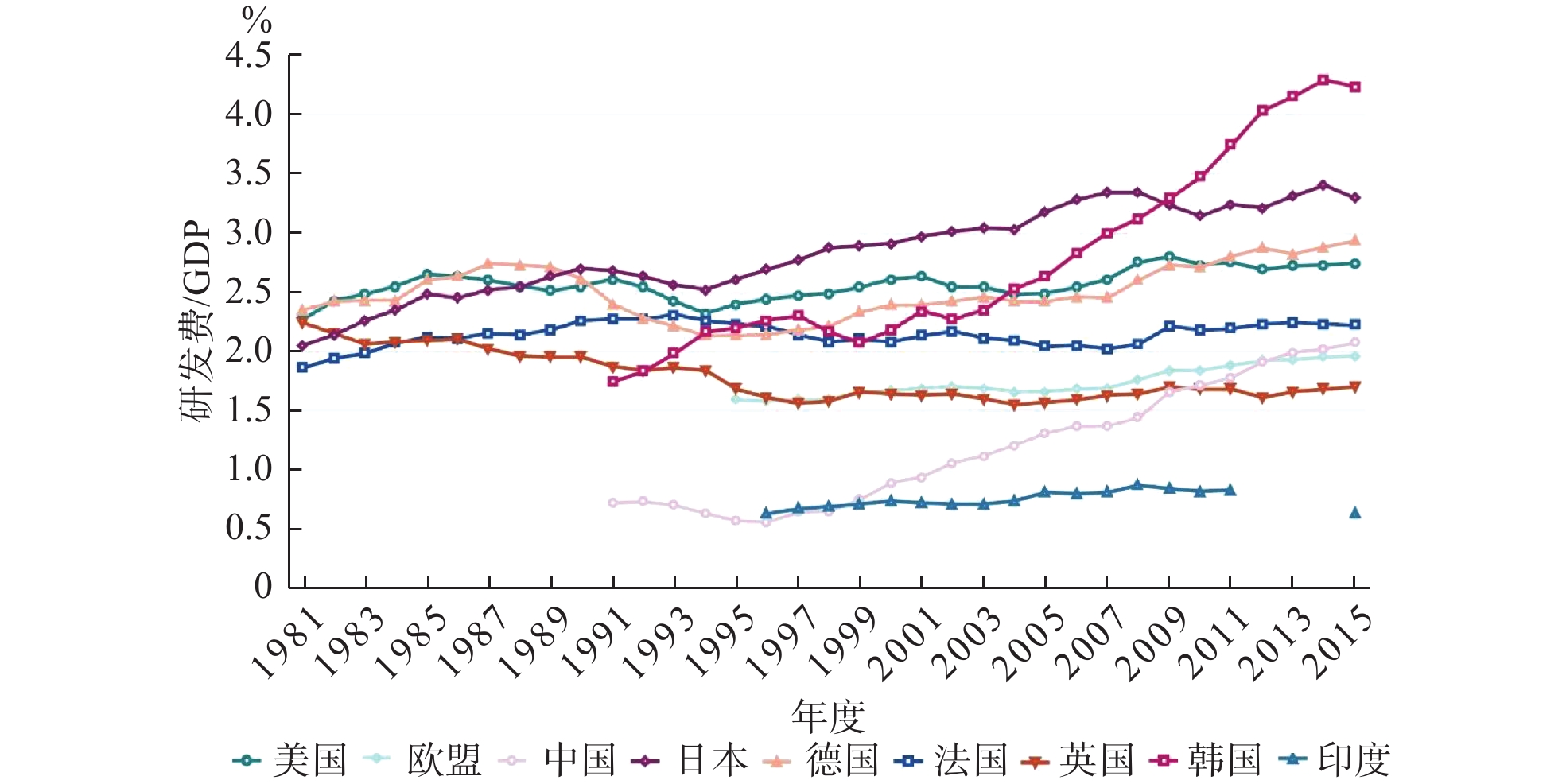

在上个世纪最后20年里,除去泡沫经济破裂之初的三年,日本的研发经费投入总体上呈不断攀升之势。这一时期,日本的研发经费年度投入总额由4.7万亿日元进一步增长至14.7万亿日元。参见图5[3]。在这20年里,日本的研发经费投入强度也由2.1%进一步攀升至2.9%,甩开德国0.5个百分点,高出美国近0.3个百分点。参见图6[3]。

|

图 5 主要国家研发经费投入总额变化趋势图 |

|

图 6 主要国家研发经费投入强度变化趋势图 |

前已述及,日本新世纪诺贝尔科学奖得主的获奖奠基性成果几乎都是在进入70年代之后取得的。这意味着日本新世纪诺贝尔科学奖得主大多数是在日本将研发经费投入占国内生产总值之比提高到2%左右之后才取得重大科技突破的。这一点非常重要!没有经济基础的强有力支撑,也许能够偶然做出一两项诺贝尔奖级科学贡献,但出现诺贝尔科学奖“井喷”,一定离不开经济基础的强有力支撑。

三、启 示导致日本在新世纪出现诺贝尔科学奖“井喷”的因素有很多,受历史研究的局限,很难对此逐一展开梳理与阐释。但作者针对上述有限考察仍想谈些一孔之见。

1. 全面改良科学技术创新“土壤”似比定向培养科学技术创新“苗子”成效更大19名诺贝尔科学奖得主中,有不少人在做出获奖奠基性成果之前表现并不突出。例如,下村修在长崎医科大学附属药学专科部毕业后,只在名古屋大学进修过两年,他是在普林斯顿大学做博士后期间发现绿色荧光蛋白的;田中耕一在东北大学读书时留过级,获奖时仍无研究生学历和海外留学经历、也无SCI期刊论文和高级职称;中村修二从名不经传的德岛大学取得硕士学位后,长期在一家只有几百人的“乡镇企业”—日亚化学工业公司工作,并在那里研制出高效率蓝色发光二极管;和中村修二同时获诺贝尔物理学奖的天野浩做出获奖奠基性成果时只是名古屋大学赤崎勇实验室的一名研究生;小柴昌俊早期学习成绩很差,过了创造力高峰期之后科研才渐入佳境。这意味着无论日本政府如何遴选拔尖人才进行重点扶持,都很难相中这些在做出获奖奠基性成果之前条件一般且表现平平的科研人员。因此,依靠现有的科技权威按照常轨科学的演进逻辑物色能够逸出常规、取得重大突破的未来科技之星存在很大的视野盲区。

事实上,日本政府上个世纪从未实施过拔尖人才科研资助计划。因为日本的大学实行高度自治,文部省和科技厅的官员权力受到严重制约,很难直接干预大学的运行与治理;而且这些官员远离基层,对科研工作的性质和科技人才的特点的理解有限,要他们牵头遴选具有获诺贝尔奖潜质的拔尖人才,并为之承担决策后果难度非常大。因此,日本新世纪出现诺贝尔科学奖“井喷”在很大程度上要归功于日本政府对科学文化的培育和科研环境的改良,而不是对科学技术创新“苗子”的选育。

2. 前辈学者对科学研究的正面示范有时胜过“帽子”、“票子”和“位子”的激励日本政府也给科学家戴“帽子”,不过“帽子”的种类不多。最为著名的是日本学士院院士。由于日本学士院院士的定员为文科70人,理科80人,所以能戴上此“帽子”的人很少。至于拿政府性质的学士院赏、学士院学术奖励赏同样非常困难,因为每年文理科加在一起都不到20人。另一种政府性质的奖励—文化功劳者称号、文化勋章加上一起每年最多也只能授给20人,且对象涵盖科学技术与艺术文化等领域。

日本政府用“票子”激励科学家的力度也很有限。近年,整个学士院一年的预算资金还不到4000万元人民币,即使全部用到院士身上,人均还不到30万元。文化功劳者,每年可获得的退休金也只有21万元左右。至于文化勋章则纯属荣誉性质,获得者拿不到任何物质奖励,因此通常都从文化功劳者和诺贝尔奖得主中遴选。

日本政府用“位子”激励科学家的情况不是没有,但是非常少见。首先,日本的事务官须从公务员中选拔,政务官的选任虽不受此限,但为数不多。其次,日本国立大学教授的薪资与中央政府副部级公务员的薪资并没有太大的差异。因此,除非政府拿出副部级以上的位子,否则对资深科学家都形成不了有效激励。事实上,在日本,很少有科学家愿意转岗到政府机关就任要职。而高等学府和科研机构里的管理职位都是服务性质的,科研进入佳境的科学家大都不愿意接手。

日本科学家,尤其是大学教授几乎不用受来自行政部门的考核评估的干扰。在 “帽子”、“票子”和“位子”的吸引力与考核评估的推动力都难以有效发挥作用的情况下,内在动力对驱动科学家不断开拓进取的作用就显得十分重要了。虽然影响内在动力的因素有很多,但最为重要的还是科研兴趣和使命意识。科研兴趣的培养离不开老师们的教育,使命意识的形成离不开老师们的垂范。因此,导师的作用至关重要。从日本新世纪诺贝尔科学奖得主的成长轨迹中可以看出,他们当中的大多数是在经历过二战的导师们的言传身教之下成长起来的,没有这些对科研有着独特理解的导师们的示范很难想象他们对科研会那么投入。如果其导师成天热衷追逐“帽子”、“票子”和“位子”,很难想象他们会真正喜欢上科学。

3. 没有稳定与充裕的研究发展经费支撑很难有真正且持久的无人区自由探索为了鼓励竞争,日本政府近年一直在缩小以“运营交付金”(事业运行费)的形式拨付给大学和科研机构的稳定支持经费占比,持续在加大科学研究费补助金、科学技术振兴调整费、基础研究推进费、产业技术研究资助费、地球环境研究综合推进费等竞争性研究开发经费的投入。即便如此,日本政府拨付给大学和科研机构的稳定支持经费依然占全部经费的70%以上。这和中国高校形成了鲜明的对照。

以清华大学和北京大学为例,清华大学2018年获得的政府财政拨款只有47.8亿元,而其获得的科研经费高达71.9亿元,办学收入为25.5亿元,企业上交5.6亿元,其他收入高达48.9亿元。北京大学该年获得的政府财政拨款为48.6亿元,略高于清华大学,但北京大学获得的科研经费只有34.9亿元,不到清华大学的一半。该年北京大学的办学收入为16.8亿元,企业上交1.4亿元,其他收入12.2亿元。很明显,清华大学和北京大学获得的稳定支持经费占比均不到50%,远远低于日本的国立综合大学。

竞争性研发经费占比过低的确有可能导致研发活力和效率不足等问题,但是竞争性研发经费占比过高也会导致过于重视短期研究绩效、轻视长期研究积累之类弊端。在稳定支持研发经费不足的情况下,为了获得更多的竞争性研发经费的支持,科研人员不得不紧跟热点,期待能够早出成果、快出成果。而且,为了养活团队,和自己研究主攻方向关联不大的项目也不得不去努力承接。结果,虽然争抢到了不少研发经费,发表了不少科研论文,但由于研究注意力过于分散,很难在某个重要的研究领域取得重大突破。

上个世纪70年代日本成为第二大经济体之后,日本的国立大学,尤其是国立综合性大学从政府获得了大量的“运营交付金”,这些稳定支持经费有很大一部分是按照学科和人头进行分配的,因此大学教授们可以按照自己的学术兴趣自主使用这些经费开展科学研究,而且在多年不见成效的情况下仍然可以契而不舍地从事相关研究。琢磨多年,取得若干进展之后,还可以基于这些前期研究申请竞争性研发经费的支持。虽然不少人在无人区开展自由探索最终无疾而终,但是达到预期目标取得重大突破的也不在少数。可以说,没有稳定且充裕的研发经费的支撑,日本在上个世纪最后三十年不可能有那么多学者在无人区开展自由探索时取得成功。

| [1] |

周程. 日本诺贝尔科学奖出现" 井喷”对中国的启示.

中国科技论坛, 2016(12): 128-133.

|

| [2] |

廣重徹. 科学の社会史(上). 東京: 岩波書店, 2002.

|

| [3] |

Hiromi Mizuno. Science for the Empire: Scientific Nationalism in Modern Japan. California: Stanford University Press, 2010.

|

| [4] |

郑彭年. 日本崛起的历史考察. 北京: 人民出版社, 2008.

|

| [5] |

杉本勲. 科学史. 東京: 山川出版社, 1982.

|

| [6] |

秦皖梅. 21世纪初日本诺贝尔奖的井喷现象考察.

安徽大学学报: 哲学社会科学版, 2016(4): 29-37.

|

| [7] |

杉山伸也. 日本経済史: 近世―現代.東京: 岩波書店, 2012.

|

| [8] |

李廷举. 科学技术立国的日本—历史和展望. 北京: 北京大学出版社, 1992.

|

| [9] |

[日]科学技术政策史研究会编, 邱华盛等译. 日本科学技术政策史. 北京: 中国科学技术出版社, 1997.

|

| [10] |

[日]科学技術庁. 科学技術白書(昭和62年版). 東京: 大蔵省印刷局, 1987. http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa198701/index.html. [2019–10–24].

|

| [11] |

[日]文部科学省科学技術·学術政策研究所科学技術·学術基盤調査研究室.科学技術指標2019. http://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/indicators. [2019–10–24].

|

| [12] |

National Science Board. Science and Engineering Indicators 2018. https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf. [2019–10–24].

|

2019, Vol. 9

2019, Vol. 9