2. 中国科学院大学公共政策与管理学院

近年来,人工智能、物联网、大数据、元宇宙、量子信息、合成生物学等新兴技术飞速发展,产生了大量知识产权,也带来诸多知识产权伦理问题,人工智能生成的作品与发明创造的权利归属、大数据背景下知识产权滥用、包含算法的技术方案存在歧视、利用3D打印技术制造的人体器官以及基因编辑胎儿等议题均涉及对个体人格权、经济权、发展权和知情权等权利的潜在侵害。这些侵权行为与知识产权有着直接或间接的关联,可能违背了知识产权伦理原则,也给知识产权制度带来了新的挑战。2021年中共中央和国务院联合印发的《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》提出了包括知识产权伦理在内的知识产权文化建设等重大问题,强调要构建尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争的知识产权文化理念。同年,《科学技术进步法》修正,规定科技活动要遵循伦理规范,要加强对伦理的管理、审查和治理。

知识产权伦理问题开始成为学术研究的热点。伦理是人际相互关系之间应遵循的一系列道德和准则,它指导个人或集体在面对价值选择时的行为方式[1]。法律规范通常反映了社会的共同伦理价值观[2]。知识产权法律体系旨在保障社会正义并促进知识的传播,其核心价值应涵盖促进创新与效率和追求公平与公正,并强调在知识产权的经济效益与社会公平两种价值之间取得平衡[3-5]。知识产权伦理涵盖了价值观念、伦理原则和道德意识,指导着知识产权的法律构建和个体在知识财产领域的实际行为 [6-7]。它包含知识产权制度的正当性问题、知识产权运用过程中的伦理问题以及知识产权保护的伦理问题[8]。最早的知识产权伦理研究是对知识产权制度的正当性研究,西方主要运用人格理论、劳动理论和功利理论来阐释知识产权制度的正当性[9],但这些理论未对知识产权私权的过度膨胀加以限制,于是后来有人提出用工具主义来指导构建知识产权理论,用来限制知识产权作为私权的扩张,做到私权与公共利益的平衡[10]。20世纪30年代,学者们主要关注知识产权垄断的合理性问题。随着知识产权制度在全球的发展,计算软件发明可专利性、地理标志、生物标签、域名等知识产权客体不断增加、权利快速扩张,导致知识产权法的伦理性价值在关于利益分配的机制、对健康权的尊重、对环境权的关切和对传统文化的保护等方面均出现了迷失的现象[11]。20世纪末,以人工智能为代表的新技术的出现对阐释知识产权制度正当性的人格理论和劳动理论带来了颠覆性冲击[12],于是学者们开始更加关注知识产权伦理问题。有学者对知识产权运用过程中的伦理问题展开了研究,主要有人工智能技术的快速发展所引发的知识产权主体界限模糊问题[13]、大数据技术的广泛应用可能导致的版权侵权问题以及对著作权的控制问题[14]、人工智能和3D打印技术的大量使用而加剧的数字鸿沟问题等[15]。同时,知识产权保护过程中的伦理问题也受到关注,如过度的知识产权保护可能会减缓技术在公共领域的流动,损害后续创新的积极性,进而对公共利益与社会进步带来负面影响[16],基因专利的知识产权保护引发了人们对垄断和私有化的担忧[17],对药品专利和遗传资源知识产权的保护可能导致垄断与生命健康权的冲突[18]。在知识产权伦理治理方面,有学者们认为知识产权伦理治理应通过文化改革来解决伦理与法律之间的冲突,并通过构建主体构成、准则规范、审查细则和问责机制的体系来实现知识产权伦理的有效治理[19-20]。

目前,知识产权伦理问题的影响在不断扩大,且复杂性越来越高,知识产权已成为公共政策的重要议题,新技术知识产权伦理的重要性日益凸显。然而现有关于知识产权伦理的研究大多局限于某一特定新技术所产生的知识产权伦理问题,常常止步于知识产权伦理问题的提出,缺乏对知识产权伦理概念、构成和体系的全面研究,缺乏对知识产权伦理普遍性、特征性与规律性的探究,更缺乏系统性的解决方案和及时有效的应对策略。

本文采用规范研究方法,首先梳理和分析了四次科技和工业革命知识产权伦理的历史演进,从知识产权道德原则和权利角度提出了新科技革命时代知识产权伦理的概念和构成体系,研究了新科技革命时代的知识产权伦理问题,总结提出了知识产权伦理演变趋势,最后提出了新科技革命时代知识产权伦理的治理路径。

一、工业革命与知识产权伦理根据德国汉诺威工业博览会提出的工业4.0概念,人类历史发展可划分为蒸汽机时代、电气化时代、信息化时代和新科技革命时代四个关键阶段。这四个阶段也是知识产权制度发展完善并与科技创新和工业革命促进发展的阶段,因此产生了具有不同阶段特征的知识产权伦理问题和治理措施。

1. 第一次工业革命:蒸汽机时代英国于1623年颁布了世界上第一部现代意义的专利法《垄断法规》[21],推动了英国在之后200多年中的大量技术创新,并促成了第一次工业革命[22]。然而,该法案的目的起初并非为了保护发明人的专利权,而是为了限制王权垄断[23]。这也造成了专利制度在建立初期存在诸多问题,如对“发明”缺乏明确定义、复杂的申请程序、虚弱的审查制度等,导致严重的信息不对称和专利侵权问题[24]。部分法官对专利侵权案件持消极态度,使得专利权人维权困难[25]。同时,专利不实施导致的垄断问题也会阻碍创新。例如瓦特1789年获得了一项蒸汽机显著改进的专利,但由于他拒绝许可该专利,加上其长期控制英国金工产业,英国火车速度100年后才得到提高。在这一背景下,人们开始对知识产权制度正当性这一知识产权伦理问题开展讨论,重点在于授予专利权的做法是否阻碍了创新。由于专利制度低效,许多人认为没有专利制度可能反而更有利于创新。由于洛克财产学说探讨了人的自然权利以及财产权,其劳动财产权理论与知识产权理论有许多相似之处,最终被用来解释知识产权制度的正当性,知识产权制度的正当性开始逐渐被大众认可[26]。1852年英国颁布《专利法修正案》并在同年正式成立专利局,加强对专利权的保护。随着英国在第一次工业革命中取得显著成就,法国、美国和德国等国家开始学习英国的专利制度,这也为第二次工业革命奠定了制度基础。

2. 第二次工业革命:电气化时代自19世纪70年代起,电力和内燃机技术广泛应用开启了电气化时代。《伯尔尼公约》和《马德里协定》的签署使著作权和商标权成为国际知识产权保护的客体。然而,知识产权伦理问题也开始暴露出来。首先是垄断问题,电力和内燃机为核心的技术运用导致拥有这些技术的企业在生产力上远超其他企业,资本集中于少数拥有知识产权的公司,引发资本主义国家工业部门的垄断现象[27]。从19世纪中叶开始,美国诸如胜家、爱迪生和摩根等企业家甚至开始利用专利制度开展以不实施专利技术为目的专利权申请,被称为“专利鲨鱼”(patent sharks)[28]。这些大型垄断企业凭借其强大的经济实力强行收购发明人的专利,控制专利市场,加剧了垄断。其次是收益分配问题。第一次工业革命的发明者多为个体工匠或小企业主,而第二次革命时期多为科学家和工程师,研发团队和大公司变得更加关键,这导致雇员发明人与雇主间的利益分配冲突,发明人的权益经常得不到充分保护,有时重大发明的发明者未能获得适当报酬。最后是知识产权的私权性质与公共利益的冲突问题。知识产权作为私权,在实施过程中是否应该照顾社会公众利益成为了焦点。美国大萧条时期,很多人认为专利垄断阻碍了社会发展。早在19世纪前半叶,美国的Lowell v.Lewis案判决指出专利的实用性无需考虑公共利益,但在之后的Langdon v.Degroot案的判决中却提到,专利制度的目的不应只是保护专利权人的利益,也应该充分考虑该专利是否有利于公共利益[29]。第二次工业革命让知识产权伦理问题更进一步地暴露出来,社会也开始审慎权衡各方利益,逐步建立和完善更加公正和可持续的知识产权制度。

3. 第三次工业革命:信息化时代20世纪中叶以来,随着计算机、生物工程、航空航天和原子能等技术的发展与应用,信息化时代就此开始。前两次工业革命的知识产权伦理问题主要是由于科技和生产力进步暴露出的知识产权漏洞所产生的,而第三次工业革命则主要是新技术成果作为知识产权保护客体后引发的道德层面的伦理问题。计算机技术的蓬勃发展催生了信息自由权与版权保护之间的冲突。数字化时代的到来使得信息的传播变得异常容易,然而这也衍生出了更多的版权侵权问题。如何在维护创作者权益的同时确保公众获取信息的权利,成为了一个备受关注的伦理议题[30]。而随着计算机和互联网技术的发展,“非专利实施主体”(Non-practicin Entities, NPE)或“专利蟑螂”(Patent Troll)的问题变的愈加明显。一些NPE滥用专利权,采取威胁和起诉手段,从其他公司获取了不合理的经济回报。仅在2011年NPE的诉讼活动使被告和被许可人就支出了290亿美元的费用,2012年在美国由“专利蟑螂”所启动的诉讼就占美国所有侵权诉讼的60%左右[23]。这种行为在道德和伦理上受到质疑,因为它并未为社会创造真正的价值,而是通过法律手段牟取私利。生物技术的快速发展带来了基因专利授权问题,美国于1978年便开始授予基因专利权,这引发了对于基因信息的垄断与私有化的担忧,使得科研机构、医药公司之间的知识产权争端日益突显[11]。如何平衡创新和公共健康利益成为了一个需要综合考量的伦理问题。药品专利与生命健康权的冲突问题也是第三次工业革命中备受关注的议题。药品专利保护确保了创新药物的研发投入,但这也导致了某些药品的高昂售价,使得一些患者无法负担治疗费用,从而引发了生命健康权与垄断利益之间的伦理悖论。第三次工业革命带来的知识产权伦理问题使得知识产权制度需要在商业利益与公共权益之间追求平衡,确保技术进步能够为人类带来最大的福祉而非灾难。

二、新科技革命时代知识产权伦理问题新科技革命时代标志着人类社会进入了一个全新的发展阶段。这一时期的核心特征在于信息通信技术的深度融入和数字化、智能化转型的全面展开,人工智能、大数据、云计算、物联网、生物技术等前沿科技的迅猛发展,更进一步推动了生产力质的飞跃,重塑了全球产业链、价值链和创新链。但新科技革命带来的诸多颠覆性技术的特性和应用范围超出了传统知识产权法律框架,传统知识产权概念、权利界定和保护机制的局限性日益凸显。因此,构建适应新科技特点的知识产权伦理体系,对于确保技术创新与伦理道德的和谐共生、维护创新者权益与促进社会整体福祉,以及引导科技发展走向负责任和可持续的方向具有重大意义。

现代知识产权法比较重视创新和效率等功利性价值,然而却忽视了公平正义、开放普惠、尊重生命等伦理性价值。知识产权伦理的基本原则应包括尊重生命、公平正义、开放普惠等道德原则。知识产权伦理强调道德和社会责任,包括推动知识的开放普惠、确保惠益的公平分享、尊重个体的生命健康权,以及保护环境和尊重传统文化等。知识产权持有者应承担起相应的社会责任,确保知识产权的行使不会损害社会公共利益和其他群体的基本权益。

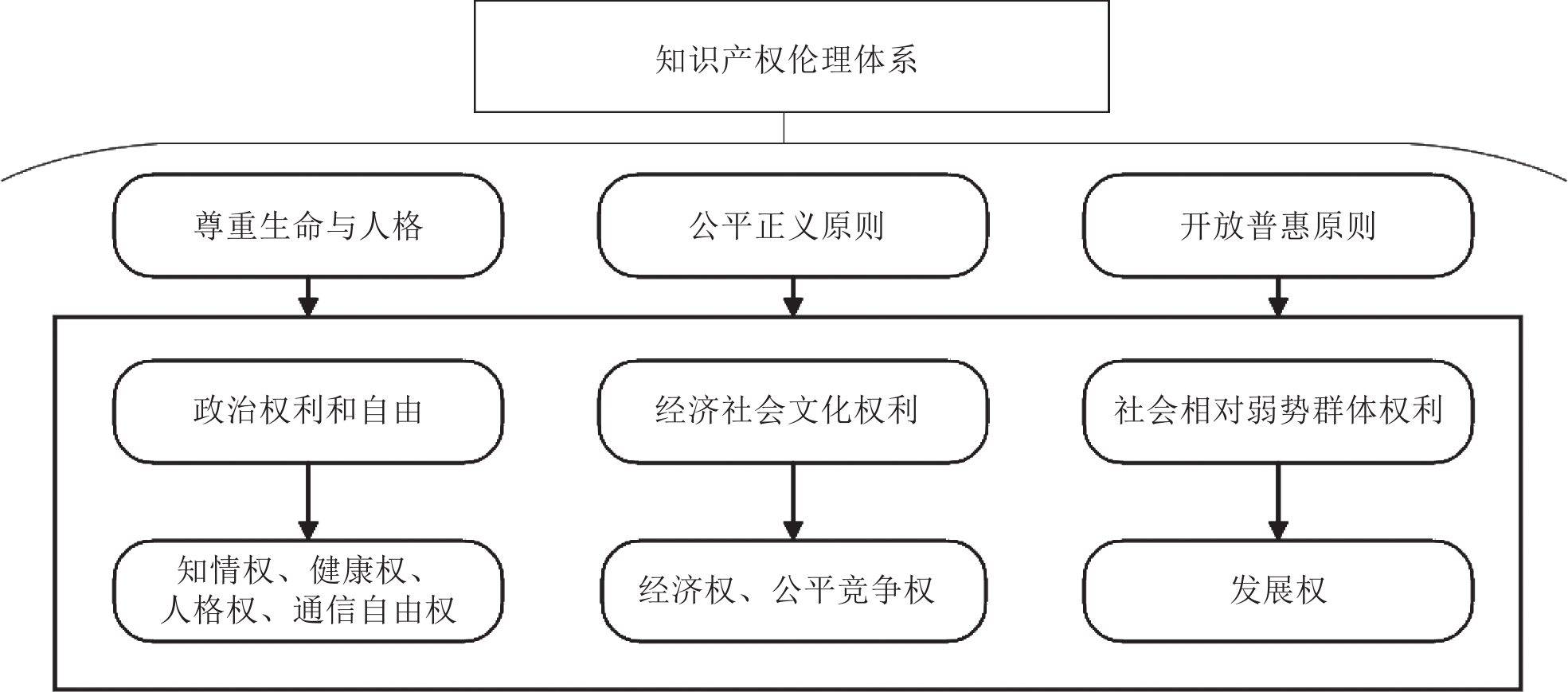

法国法学家卡雷尔·瓦萨克(Karel Vasak)的“三代人权”理论将人权分为政治权利和自由、经济社会文化权利以及社会相对弱势群体权利三类[31],这三个权利分类可以作为知识产权伦理分类的基础。同时,权利理论认为,公民基本权利分为与政治权利和自由相关的尊重生命与人格问题、与经济社会文化权利相关的公平正义问题以及与社会弱势群体权利相关的开放普惠问题。实际上,涉及知识产权伦理的权利主要包括个体人格权、经济权、发展权和知情权等权利,也包括经济权、公平竞争权 、发展权。因此,本文沿着从知识产权道德原则到权利的过程将知识产权伦理划分为知识产权生命伦理、知识产权公平正义伦理、知识产权发展伦理三大类,并构建了知识产权伦理体系(见图1)。

|

图 1 新科技革命时代知识产权伦理体系 |

尊重生命与人格原则下的知识产权伦理问题主要涉及技术透明度与公共利益的平衡、生命健康权与知识产权保护的矛盾、知识产权授权的合理性考量以及版权与个人自由权利的冲突,这些问题主要围绕知情权、健康权、人格权和通信自由权等第一代人权展开。

技术透明度与公共利益的冲突问题会涉及到公众的知情权,主要涉及算法领域和生物领域。2020年9月,《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》首次明确人民法院可以认定算法构成反不正当竞争法第九条第四款所称的技术信息,即算法可以作为商业秘密进行保护。但算法作为商业秘密保护可能会造成知识产权伦理问题,例如自动驾驶技术中的“事故算法”与电车难题问题[32]。在面对即将引发事故的危险状况时,自动驾驶汽车算法的决策逻辑是选择优先保护行人还是保护车主,涉及到公众的知情权和生命权,但算法本身又受到商业秘密保护,这就造成了技术透明度与公共利益之间产生冲突。在生物技术领域,知情权问题同样备受关注。特别是在遗传资源收集、遗传基因数据获取及商业化利用过程中,存在着一系列涉及知情权的问题。在许多情况下,提供基因样本的个体或群体依然无法获得充分的知情权保障。这一现象被形象地称为“生物剽窃”,频繁发生的生物剽窃事件导致了严重的遗传资源流失[33]。在这些事件中,个体或社区往往并未被告知他们提供的生物样本可能被用于何种目的,包括可能的商业化利用。由此产生的信息不对称,使得提供样本者在知情权方面处于劣势地位。这种情况违反了伦理原则,损害了提供样本者的权益。

生命健康权与知识产权保护的冲突问题一直是知识产权伦理讨论中的热点,主要涉及药品、3D打印技术和基因技术等领域。药品专利是这一问题的核心。制药公司通过申请专利保护其研发的新药,这本身是为了鼓励药物创新和保障研发投入的回报。然而,专利保护也可能导致药品价格居高不下,因为专利权给予了制药公司在一定时期内排他生产和销售该药品的权利。例如美国辉瑞等医药公司通过申请药品专利,创造暂时的垄断地位,最终生产出比创新生产边际成本高出许多倍价格的药品[34]。如医药领域的靶向药物CAR-T细胞疗法,其价格大约为120万元人民币一针,普通民众很难负担起这个价格。3D打印可以用来制造个性化的医疗器械甚至人体组织,但这也涉及到对设计图纸和生物材料的知识产权伦理问题。如果这些技术取得专利权,可能会限制其在医疗领域的普及和应用。为了解决这些问题,一些国家规定了强制许可等措施。尽管如此,强制许可的应用仍然非常有限,且在实际操作中面临着复杂的法律和技术挑战。而这类涉及生命健康的专利价值评估和专利产品价格评估目前还没有普遍认可的方法。这导致了知识产权的惠益分享机制难以实施,使得“以人民为中心”的理念在实践中遇到困难。

知识产权授权的伦理性问题是指知识产权客体从伦理性角度是否应当被授权以及知识产权客体被授权后所引发的伦理问题,涉及的权利主要包括生命权、身体权、隐私权等人格权。目前涉及争议的知识产权客体主要包括基因编辑技术专利、数据知识产权、人工智能专利和算法专利等。现有研究认为信息技术与商业技术、基因检测、医药信息以及干细胞研究等新兴技术领域的专利法适用均存在争议[35]。特别是在基因编辑技术方面存在伦理问题,如贺建奎编辑婴儿艾滋病基因的事件在全球范围内产生了巨大的负面影响。对人类基因组编辑技术的专利授权可能鼓励这类研究,严重影响人类基因池的纯洁性,可能对人类的身体权和健康权构成严重威胁[36]。除此之外,基因编辑技术专利可能会造成严重的利益分配不均问题,使得拥有大量基因专利的发达国家对发展中国家的食品和药品形成控制,危害国家安全[17]。在数据是否应当被授予知识产权方面,虽然目前立法尚未明确将数据纳入知识产权的范畴,但国家知识产权局已开始积极推动数据知识产权工作试点,多个省市已开始向经营主体颁发数据知识产权登记证书,这种做法背后隐藏着伦理风险,涉及数据的控制权和使用权、个人隐私权和集体公共利益的冲突问题。目前大数据技术可以通过算法对收集的数据进行分析,了解个人的习惯和喜好,导致对个人隐私侵权风险。合理的授权应该兼顾数据的商业利用和保护个人隐私的合法权益,避免滥用个人信息带来的道德和法律风险。人民网等多家主流媒体报道中国知网因收集个人信息而被国家互联网信息办公室罚款5000万元人民币的事件,反映了国家和社会公众对隐私权问题的日益关注。

有关通信自由权的知识产权伦理问题是双向的。一方面,数字版权保护技术(DRM)的运用旨在防止未经许可的复制和分发,但有时这种保护措施可能过于严格,导致合法用户难以使用他们已经购买的产品和服务。例如,消费者在手机上通过某个应用程序(APP)购买电影,但在数字电视上使用同一APP观看时可能需要再次付费购买。除此之外,大多数国家的版权法(我国是著作权法)都规定了为教学使用的版权例外原则,然而因为这些材料被DRM限制,教育工作者可能发现难以使用受版权保护的材料来进行教学活动,依然需要通过付费购买[37]。这种情况下,合理使用原则——即在特定条件下允许有限度地使用受版权保护的作品而不必征得版权持有者同意常常受到挑战,进而影响到教学自由和学术自由。另一方面是过度的信息自由权可能会导致人工智能和大数据等技术对数字版权的知识产权侵权。随着信息自由权的扩张,尤其是在互联网环境中,人们可以更容易地访问和分享信息。然而,这一自由权的过度扩张也可能导致知识产权侵权和伦理问题。人工智能和大数据技术发展使得大量数据的处理和分析成为可能,但这些技术的应用有时会涉及到对受版权保护的内容的自动抓取和分析,如具有著作权与商业秘密专有权的文本、图像、视频、音频等,这可能造成不经意间触犯著作权法或反不正当竞争法,也有可能造成对个人隐私信息与数据的非法获取。

2. 公平正义原则下的知识产权伦理问题公平正义原则下的知识产权伦理问题主要涉及利益分配问题、垄断以及私权与社会利益的冲突,主要围绕经济权和公平竞争权展开。

经济权问题的主要表现是劳动权益的分配不合理,其中涉及知识产权伦理问题中的利益分配问题,主要是由于新技术(例如人工智能技术)创作出的作品或发明创造其主体地位不清导致知识产权相关方的利益分配不均产生的。主体界限模糊问题主要表现在拥有创造能力的作品完成人或发明人身份上。现在的人工智能技术可以通过机器学习算法从大量数据中学习并自主创造出文学艺术作品和发明创造,尤其是在药物筛选、遗传编程和人工神经网络等领域,人工智能可以独立创造出有独创性的作品和可专利性的发明创造,这对现有的著作权制度和专利制度产生了极大挑战。由于其创造能力逐渐强大导致其在知识产权创造中的主体地位的边界不清[7],人工智能软件拥有者、人工智能使用者和人工智能本身,究竟哪方能够成为创造主体和权利主体的问题依然争论不止,欧洲、英国、德国、澳大利亚、印度等专利局关于人工智慧机器DABUS是否是适格发明人问题对其发明创造的专利权授予结果迥异。

公平竞争权问题主要反映在三个方面。首先,知识产权授予可能导致市场垄断,当一家企业通过专利或其他形式的知识产权控制某个关键技术或产品时,它可能会限制其他企业的市场准入,从而损害公平竞争。例如,基因编辑技术的专利权可能会被用来限制竞争对手使用这些技术,即便这些基因序列原本属于公共领域。还有数据的知识产权化也是一个日益突出的问题。企业可能会尝试通过申请地方政府颁发的数据知识产权证书,来控制数据的收集和使用,从而限制竞争对手获取这些资源。这不仅影响了市场的公平性,还可能导致数据资源的集中和信息孤岛的形成。再者是知识产权滥用问题。知识产权是合法垄断,但是知识产权的高价许可、许可搭售、许可回售、标准必要专利许可费率累积都涉及知识产权滥用问题。虽然知识产权法律规定了诚实信用原则,但缺乏具体规定,学术研究也很不足。三是是私权与公共利益的冲突问题。例如NPE并不从事实质性的商业活动,而是通过收购专利发起诉讼,迫使被告企业支付高额的许可费或赔偿金。这种行为不仅增加了企业的经营风险和成本还可能抑制创新,因为潜在的创新者可能因为害怕诉讼而不得不购买非必要专利甚至低质量专利、无效专利,甚至放弃开发新产品或新技术从而造成创新能力差距拉大。

3. 开放普惠原则下的知识产权伦理问题开放普惠原则下的知识产权伦理问题主要涉及公平与发展的冲突问题和对传统文化的利用问题,两个问题主要围绕社会相对弱势群体权利的发展权展开。

发展权是人类的根本权利之一,知识产权制度在推动科技创新和文化交流的同时,也可能加剧社会不平等。公平与发展冲突问题是制约知识产权正当性的主要伦理问题。公平是知识产权制度的基本原则之一,然而目前以人工智能和3D打印为代表的技术对知识产权制度公平性产生了巨大影响。人工智能生成的内容是否应该受到知识产权的保护,以及如何界定人工智能创造与人类创造之间的界限,都是目前知识产权伦理和法律领域亟需解决的问题。如果人工智能创造的作品不受知识产权保护,可能会降低创新的动力;若给予人工智能生成物以知识产权,则可能加剧数字鸿沟,使得不会使用人工智能技术的公众在知识产权的数量和质量上遭受挤压[38]。3D打印技术同样对知识产权制度提出了挑战。这项技术使得任何人都可以轻松复制和创造物理对象,这可能导致传统制造业和知识产权保护的商业模式受到冲击。一些处于边缘的国家、企业和公民无法获得必要的培训以及物质资源,导致其在数字素养水平上居于落后地位,无法享受人工智能和3D打印技术发展的红利。2000年联合国人权促进保护小组委员会发表的《知识产权与人权》中就认为TRIPs协议中没有充分反映人人享有获得科学进步及其产生利益的发展权利[39]。

传统文化未能得到充分尊重和保护也是重要的知识产权伦理问题。许多发展中国家和地区的传统文化是世代相传的智慧结晶,具有深厚的历史文化价值和潜在的经济开发价值。然而,由于历史原因和全球权力结构的不均衡,这些知识常常被发达国家以各种形式挖掘和利用,而原著民文化群体却很少从中获益[40]。传统的知识、文化和表达形式往往不符合现代知识产权法律对原创性和独创性的要求,因而难以获得有效的法律保护。例如我国的中医药传统知识地理标志产品的保护长期处于边缘状态[41]。美日韩等发达国家长期研究中医药传统知识并将其申请为专利,再将相关专利药品销往中国,从中获得巨额利润[42]。花木兰等中国传统民族文化的作品也被一些国家拍成电影、视频等广泛传播,这导致了原著民群体的经济利益无法得到保障,同时也限制了这些文化的传承和发展。发达国家企业和研究机构在未充分考虑原产地社区的权利和意愿的情况下,对这些传统知识进行商业化开发,不仅剥夺了原创作者的经济利益,还可能造成对文化误读和价值观扭曲。原著民群体作为传统文化的来源,其对传统文化的保护和传承不仅未能得到应有的认可,反而还会遭受来自发达国家的文化侵蚀。

三、新科技革命时代知识产权伦理发展趋势新科技革命时代知识产权伦理问题复杂多元,既能引起较高的社会关注度,也极有可能产生负面趋势(见表1),需要高度关注。

| 表 1 各历史阶段知识产权伦理发展趋势 |

(1)公众关注度显著提高。科技发展日新月异,公众对新技术的关注和重视程度也不断提高。这也正是目前知识产权伦理问题受到前所未有关注的重要社会根源。新媒体为信息传播提供了更加开放和快捷的交流平台。一些代表公共利益的非政府组织也在积极参与并发声,形成了“科技民主化”的新社会诉求。在这个变革的环境中,像人工智能创造物的作品完成人和发明人的署名问题、基因编辑技术专利涉及的生命伦理问题、大数据应用算法专利和商业秘密涉及的算法歧视等新的知识产权伦理争议迅速成为社会关注的焦点。公众开始更加重视自身在科技监管和制度建设中应有的话语权,对相关问题表达出强烈的兴趣和关切。可以预见,知识产权伦理治理的公众参与将进一步加强。唯有正视公众监督,积极回应社会关切,才能在新的环境下推动知识产权伦理的健康发展。公众关注的提高为推动更为负责任与公正的科技创新和公平合理的知识产权制度提供了有力支持。

(2)利益关系多元化。新技术的发展与应用为知识产权带来了更加复杂和多元的利益格局,随着主体客体的扩展和复杂化,以往简单的知识产权二元框架正在发生深刻变革。在上个世纪,人类社会的技术发展处在一个相对稳定的环境,知识产权的主体主要为权利人与用户,双方之间的权利义务关系较为明晰。然而,新技术等因素正在打破这种简单的二元模式。首先,新技术导致知识产权的获取与运用方式更加多样,涉及的主体也在扩大,不再是传统的个人发明家或企业,有可能是员工团队、创作软件群体、网络社区甚至是社会大众等。这使得权利归属和利益分配的问题更为复杂多元。此外,许多非市场主体也被牵涉其中,环境与生态、社会弱势群体、公共基础设施安全等都与知识产权制度设计相关,公共利益、社会效应也应成为知识产权伦理考量的重要因素。可以说,基于人工智能、大数据、区块链、基因编辑等技术所产生知识产权都在逐渐从原有的私权属性向准公共产品的性质演化,利益关系的多重网状结构正在形成。这使得问题的识别与协调解决极为困难,争议也在所难免。任何一方的利益最大化都可能损害整体利益。面对新技术浪潮,如何在这一新的利益格局中找寻制度化解决知识产权伦理困境之道,是一个严峻和紧迫的课题。

(3)问题趋向复杂化。传统技术产业所造成的知识产权伦理问题较为简单,通常只涉及一类知识产权伦理问题,例如药品专利导致的生命健康权与医药产品保护的伦理冲突[43],其也只涉及知识产权保护的道德问题,即药品专利的知识产权保护产生垄断利润的权利与生命健康至上的价值取向产生冲突的问题。但一些新技术涉及多学科多领域,甚至涉及到不同国家法律制度和价值观的交汇,知识产权伦理问题更加复杂。例如区块链技术在加密货币和元宇宙中的应用就同时涉及到计算机科学、经济学和法学等多个领域,也关系到不同国家在数字货币监管方面的政策。其算法决策、数据安全、权利归属等问题在知识产权伦理问题三个层面中都有体现。除此之外,新技术带来的知识产权伦理问题争议性更加强烈,社会与学界较难达成共识,有些问题甚至会伴随着技术的不断发展迭代出现反转。例如人工智能技术对人格理论的颠覆,部分学者认为人工智能技术所创作出的创造物无法体现创造者的人格或者个性[44]。但随着人工智能技术的迅速迭代,目前人工智能在文学和艺术领域几乎可以根据需求模拟出所需的人格或个性。举例来说,通过人工智能绘画工具如Disco Diffusion,有博主成功模仿了梵高的风格生成多幅画作。同时,像ChatGPT等人工智能软件也同样可以通过模仿创作者的写作风格产出文学作品。这些例子表明,新技术所带来的问题不仅在技术层面更为复杂,而且在知识产权伦理和社会层面的争议也更加深刻和多样化,新技术发展中的一些伦理判断标准并不确定,需要与技术协同演进。

(4)数字鸿沟进一步加剧。对于社会公众来说,新科技革命时代需要公众具备较高的数字素养水平,但由于知识产权的限制,一些普通民众和边缘群体无法获得必要的教育和培训,从而无法掌握相关技能,导致“富者越富,穷者越穷”的情况,从而加剧了数字鸿沟[45]。对于企业来说,数字化和智能化改造可以提高企业的效率,但智能化技术和大数据的应用提高了创新门槛,也加大了对知识产权的依赖,这使得在智能化领域拥有更多知识产权和技术的一方越来越处于优势地位,而没有这些资源的一方则越来越被动。智能化技术的研发和改造本身需要大量投入,这意味着只有足够资金实力的大公司和机构才能进行前沿技术的开发,这就在起点上加剧了弱者和强者的差距,而大公司还可以利用智能技术取得的收益和数据优势不断研发新技术,形成一种正反馈循环,不断拉大同行业中企业的差距,使得中小型企业在新科技革命时代的参与度和竞争力受到影响。

四、新科技革命时代知识产权伦理治理路径新科技革命时代知识产权伦理问题可能引发较多的负面趋向,治理知识产权伦理问题具有重要意义。本文提出以下知识产权伦理问题治理路径。

一是加强知识产权政策规制。政策的灵活性使得其比法律更能直接治理知识产权伦理问题。政府和相关机构可以出台相应的政策,将知识产权的伦理标准纳入考核体系,通过激励和惩罚措施来实施。例如,对科研项目实施知识产权伦理审查,保证其符合公共利益和伦理要求;对于那些公司负责人有重大知识产权伦理问题的企业,限制其注册和运营资格;在授予专利权和保护版权时考虑伦理因素,对于有潜在伦理问题的发明或作品不予批准、登记;在单位评价及资金管理政策中融入知识产权伦理评价标准。通过奖惩政策的运用,鼓励遵守知识产权伦理的行为,对违规行为实施惩处,从而推动整个社会的知识产权保护工作向着更加公正和可持续的方向发展。

二是建立健全知识产权伦理审查机制。制定法律和政策,明确知识产权伦理审查的法律依据、机构设置、审查流程等框架,为后续审查工作提供基本遵循。支持市场主体设立专门的独立机构或委员会负责知识产权伦理审查,确保该机构的独立性、专业性和透明度。伦理审查委员会应明确审查的具体内容,尤其对涉及新技术的知识产权申请要重点关注,例如人工智能创作的作品著作权登记和发明创造专利申请、生命科学和基因编辑等领域的专利申请等。审查委员会需要依法依规行事,制定明确的审查规范。这包括审查程序、文件要求、信息保护等方面的规范,制定明确的伦理审查标准。审查规范还应强调透明度,使得审查过程对公众有较高的可见度,以确保审查过程的合法性和规范性。确定知识产权伦理审查的具体范围和边界,避免越权或缺乏足够权限。引入独立的专业评估机构或专家组织,对知识产权伦理进行专业的评估。建立定期评估机制,对知识产权伦理审查机制的运作进行评估,及时发现问题并进行改进,确保伦理审查机制能够适应知识产权和科技创新的不断发展。在技术标准和规范制定推广中强化知识产权伦理规范审查。技术标准和规范的建立可以促使技术的开发和应用符合一定的伦理和社会准则,确保技术的正当性和可持续性。

三是制定知识产权伦理技术标准和规范。知识产权伦理技术标准和规范应涵盖多个领域,不应仅仅只包含技术,还应包括法律、伦理学等。制定技术标准的决策过程应该是透明的,促进包括政府、企业、学术机构、行业协会和社会团体的多方广泛参与,确保各方利益代表的平衡。公众和相关利益方应该有机会参与制定和更新标准的决策过程,以促进公平性和广泛认可。技术标准和规范中应内嵌科技伦理和知识产权伦理准则,明确技术在设计、应用和维护过程中应遵循的基本伦理原则,防止知识产权许可中的权利滥用和不诚信行为。这有助于指导科技创新并确保其符合社会的道德期望。

四是强化知识产权伦理和知识产权教育。加强公众对知识产权伦理问题的教育和认知对于形成科学、理性的公共意识和舆论环境至关重要。开展面向公众的知识产权伦理教育活动,包括研讨会、讲座、展览和宣传活动等。利用互联网和社交媒体平台,创建在线资源,如文章、视频、漫画等,以生动、易懂的方式解释知识产权伦理问题。将知识产权教育和伦理教育纳入学校课程,从小培养学生的知识产权意识和伦理意识。通过这些教育和认知策略,可以提高公众对知识产权伦理问题的理解水平,推动社会对于合理知识产权制度的认可,形成更为科学、理性的知识产权伦理发展环境。

| [1] |

Bonhoeffer D. Ethics. New York: Macmillan, 1955: 10−15.

|

| [2] |

易军. 法律行为制度的伦理基础.

中国社会科学, 2004(6): 117-129+206−207.

|

| [3] |

吴汉东. 知识产权本质的多维度解读.

中国法学, 2006(5): 97-106.

|

| [4] |

和育东. 知识产权法的效率价值及其实现.

电子知识产权, 2006(7): 21-24.

DOI: 10.3969/j.issn.1004-9517.2006.07.005. |

| [5] |

曹刚. 法律的道德批判. 南昌: 江西人民出版社, 2001.

|

| [6] |

罗能生. 产权的伦理维度. 北京: 人民出版社, 2004.

|

| [7] |

彭立静. 知识产权伦理的学说体系构建.

求索, 2008(11): 103-105.

|

| [8] |

彭立静. 知识产权伦理研究. 长沙: 中南大学, 2009: 129−134.

|

| [9] |

Shah A K , Warsh J, Kesselheim A S. The Ethics of Intellectual Property Rights in an Era of Globalization.

Journal of Law Medicine & Ethics, 2014, 41(4): 841-851.

|

| [10] |

冯晓青, 刘淑华. 试论知识产权的私权属性及其公权化趋向.

中国法学, 2004(1): 63-70.

|

| [11] |

陈宗波. 知识产权法价值的伦理迷失及其回归路径.

求是学刊, 2009, 36(6): 89-94.

|

| [12] |

林秀芹, 郭壬癸. 人工智能对知识产权正当性理论的挑战与应对.

知识产权, 2023(11): 78-102.

|

| [13] |

刘强. 人工智能对知识产权制度的理论挑战及回应.

法学论坛, 2019, 34(6): 95-106.

|

| [14] |

李伦, 李波. 大数据时代信息价值开发的伦理问题.

伦理学研究, 2017(5): 100-104.

|

| [15] |

毛新志, 李旭. 3D生物打印技术的伦理思考.

武汉理工大学学报(社会科学版), 2016, 29(3): 429-432+444.

|

| [16] |

冯晓青. 知识产权制度中的公共领域问题研究. 北京: 中国政法大学出版社: 2022: 8.423.

|

| [17] |

毛新志. 转基因食品的伦理问题研究综述.

哲学动态, 2004(8): 24-27.

|

| [18] |

Sonderholm J . Ethical Issues Surrounding Intellectual Property Rights. Philosophy Compass, 2010, 5(12).

|

| [19] |

蔡琳. 知识产权行为之法律范式与伦理范式的冲突及治理研究.

大连理工大学学报(社会科学版), 2018, 39(3): 101-107.

|

| [20] |

胡允银, 高玉梅, 郑子晴. 知识产权伦理治理体系建设研究.

昆明理工大学学报(社会科学版), 2021, 21(1): 20-26.

|

| [21] |

吴汉东. 科技、经济、法律协调机制中的知识产权法.

法学研究, 2001(6): 128-148.

|

| [22] |

柳卸林, 葛爽, 丁雪辰. 工业革命的兴替与国家创新体系的演化——从制度基因与组织基因的角度.

科学学与科学技术管理, 2019, 40(7): 3-14.

|

| [23] |

杨利华. 英国《垄断法》与现代专利法的关系探析.

知识产权, 2010, 20(4): 77-83.

|

| [24] |

董雨, 徐伟. 英国专利制度发展史及其对我国的借鉴.

中国高校科技, 2019(Z1): 47-49.

|

| [25] |

Macleod C . Inventing the Industrial Revolution. Cambridge Books, 2002.

|

| [26] |

张南. 英国工业革命中专利法的演进及其对我国的启示.

当代法学, 2019, 33(6): 113-121.

|

| [27] |

王志林, 杨凯. 恩格斯晚年对于资本主义的新认识及其现代意义.

中南民族大学学报(人文社会科学版), 2010, 30(1): 89-93.

|

| [28] |

孙远钊. 专利诉讼“蟑螂”为患?——美国应对“专利蟑螂”的研究分析与动向.

法治研究, 2014(1): 74-84.

|

| [29] |

李皓, 孙明明. 从美国专利法演进看专利法律制度发展.

法制与社会, 2021(21): 158-160.

|

| [30] |

张安柱. 信息时代的网络伦理问题讨论.

临沂师范学院学报, 2000(1): 44-46.

|

| [31] |

张文显. 法治与国家治理现代化.

中国法学, 2014(4): 5-27.

|

| [32] |

白惠仁. 自动驾驶汽车的伦理、法律与社会问题研究述评.

科学与社会, 2018, 8(1): 72-87.

|

| [33] |

钭晓东. 遗传资源知识产权法律问题研究. 北京: 法律出版社, 2016: 169−215.

|

| [34] |

SONDERHOLM J. Ethical Issues Surrounding Intellectual Property Rights.

Philosophy Compass, 2010, 5(12): 1107-1115.

DOI: 10.1111/j.1747-9991.2010.00358.x. |

| [35] |

Alison Mclennan. Regulation of Synthetic Biology: BioBricks, Biopunks and Bioentrepreneurs. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018.

|

| [36] |

陈晓平. 试论人类基因编辑的伦理界限——从道德、哲学和宗教的角度看“贺建奎事件”.

自然辩证法通讯, 2019, 41(7): 1-13.

|

| [37] |

朱剑. 中国知网与入编期刊及其作者关系十论——从赵德馨教授诉中国知网侵权案说起.

清华大学学报(哲学社会科学版), 2022, 37(2): 25-47+213.

|

| [38] |

彭中礼. 人工智能法律主体地位新论.

甘肃社会科学, 2019(4): 100-107.

|

| [39] |

吴峰. 知识产权·人权·发展.

上海理工大学学报(社会科学版), 2005(3): 28-31.

|

| [40] |

初萌. 知识产权法的人本主义伦理转向——以建构主义的技术观为视角.

科学学研究, 2022, 40(8): 1345-1352+1378.

|

| [41] |

聂海洋, 刘璐. 中医药传统知识地理标志产品保护的困境与出路.

中医药历史与文化, 2023, 2(2): 133-148.

|

| [42] |

马治国. 中医药传统知识传承保护立法问题研究.

人民论坛, 2019(31): 118-121.

|

| [43] |

姜勇, 杨云, 魏文强等. 医学科学数据共享的伦理问题研究.

医学与哲学(人文社会医学版), 2007(10): 28-30.

|

| [44] |

Badavas C P . MIDI Files: Copyright Protection for Computer-Generated Works. wm. &mary l. rev, 1994.

|

| [45] |

邱仁宗, 黄雯, 翟晓梅. 大数据技术的伦理问题.

科学与社会, 2014, 4(1): 36-48.

|

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences

2024, Vol. 14

2024, Vol. 14