在我国,关于转基因技术安全性的社会争议已经演化成为一场旷日持久的拉锯战。从2002年出现对于转基因技术的质疑声音以来,特别是在2009年转基因主粮获批安全性证书之后,争议的热度一直持续且近两年来又有所增强。纵观争议过程,可以发现,相关各方多是各说各话,一直难以达成相互理解和有效沟通,甚至演化为相互攻讦,而且,争议的内容已经跨越了技术范畴,尤其是反对的声音不断趋于情绪化、标签化,不同社会群体、不同价值立场间的冲突看似不可调和。

围绕转基因安全的这种争议态势和僵持局面,对我国转基因技术以至生物技术的发展带来了很大的困局,成为当前一个典型的政策难题。在转基因安全问题上为什么会形成这样的僵持局面?应该以何种策略来减少分歧,增进社会共识?这些问题所牵涉的内容愈益复杂。而我们发现,着眼于异质性群体互动机制的交易区理论,能够提供很有启发性的分析视角。这一理论的特殊价值,在于其关注秉持不同价值标准和话语体系的社会群体之间“求同存异”的内在过程,对协调行动或社会共识的形成机制具有很好的解释力。借助该理论视角,能够从一个新的分析维度更加深入地呈现转基因争议背后的价值基础和行为博弈。

基于这样的认识,本文将首先梳理交易区理论的核心主旨及其演进脉络,进而将交易区理论的分析框架拓展用于后常规科学情境,利用其独特视野来解读我国转基因安全争议的发展轨迹,以增进对当前争议局面的洞察和理解,探索缓解争议的可行方向。

一、 交易区理论及其延伸1997年,美国科学史学者加里森(Peter Garlison)借鉴人类学的研究成果,引入了交易区的分析概念,提出和论证了跨领域合作研究的内在机制。加里森认为,在交易区中尽管不同的个体或群体对交换对象的重要性有着完全不同的认识,甚至对交换过程本身的意义有着分歧,但是,在共同的目标指向下,他们能够对交换的规则达成一致,能够在整体性差异下构建出局域性的协调:“问题的关键是,这些(拥有不同方法手段和论证形式的)不同群体能够围绕着特定活动协调各自的方式。”[1]具体而言,通过剖析雷达和粒子探测器等的研发过程,加里森提出理论物理学家、实验物理学家和工程师们在共同工作的过程中,尽管各自的认知体系是异质性的(即具有不同的“亚文化”),对于同样的事物(即“边界对象”)会形成非常不同的理解,但是他们在长期的合作中能够逐渐形成一套简化的交流语言(从各自的专业术语,过渡到相互混杂兼而有之的“洋泾浜语”,进一步地,如果形成了文法即融合成为“克里奥尔语”),借助这套中介语言系统,他们能够交换使相关各方共同获益的信息与意见,在亚文化的连接处形成局域性的协调,进而达成一致的信念和行动。[2, 3]

在此基础上,科林斯(Harry Collins)等人对交易区概念进行了拓展和推广。他们强调要从群体沟通的角度看待交易区,认为交易区就是需要克服沟通障碍进行交流的地方。如果不存在沟通问题,“交易”可以顺畅地达成,“交易区”也就没有存在的必要了[4]。在柯林斯看来,共享专业能力(expertise)是构造交易区的目标。因此,他在“第三波”理论中对专业能力所做出的类型划分:无专业能力(no expertise)、交互性专业能力(interactional expertise)与助益性专业能力(contributory expertise),成为拓展交易区内涵的理论基点[5]。这里,无专业能力的外行人是无法理解专家所做出的专业言论的,而交互性专业能力是指“掌握特定专业领域中的语言,但不必须要获取实际的竞争优势”[6],换句话说,拥有交互性专业能力的人,虽然不是某个专业领域的专家,但其能够与该领域的专家进行有意义的交流,能够理解专家的行为,事实上拥有一种专业交际能力。而助益性专业能力,是指有能力直接推动某个专业领域的知识增长,能够对该领域做出原创性的贡献,也即拥有助益性专业能力的人就是所在领域的专家。当然,获得这些能力都需要有大量的精力和时间投入,有了交互性专业能力,并不意味着就有了助益性专业能力;有了助益性专业能力,也不意味着就有交互性专业能力。

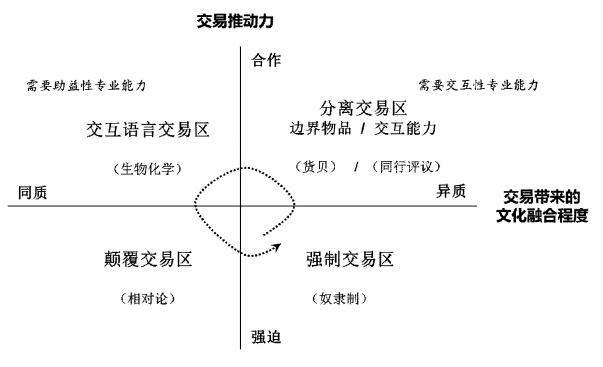

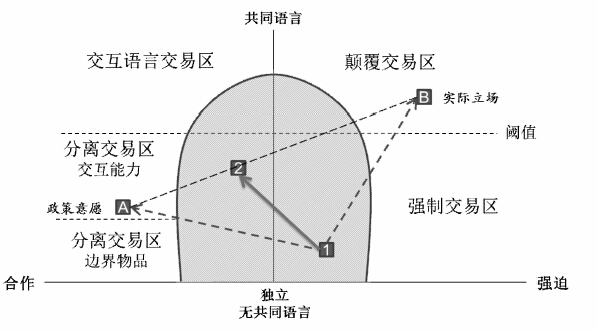

基于这种能力区分,他们提出了交易区理论的一般框架。根据推动交易的力量类型(合作-强迫维度),以及交易能够带来的文化融合程度(同质-异质维度),交易区被划分为四种理想类型(图 1[4])。其中,在左上方的交互语言交易区,交易双方能够在相互合作过程中,共同发展出一套新的语言体系(克里奥尔语),从而形成融合的同质文化,生物化学等新学科的出现即是典型的例子,这种情况通常需要有对各个领域都有深入造诣(助益性专业能力)的专家来推动和协调。在左下方的颠覆交易区,交易一方的语言在交易过程中占据了主导性地位,能够通过施加给另一方而实现对其的替代,例如相对论对牛顿力学的颠覆即发生在这一区域。右下方的强制交易区用于刻画异质性群体之间的强迫行为,其中一方居于权威地位,另一方仅能被动服从,这样达成的交易行为中不存在专业能力的交换,类同于奴隶主使用奴隶的情形。右上方的分离交易区用以描述异质性群体之间的合作状况,包括两种子类型:边界物品交易区和交互能力交易区,前者以物品作为边界对象(例如贝壳对科学家而言具有研究价值,对一些原始部落则可作为货币),后者以语言作为边界对象(例如跨学科同行评议),尽管交易各方对边界对象赋予的意义是各不相同、相互分离的,但合作交易的达成并不改变各自的群体构成。在分离交易区中,对边界对象的语言描述,需要的正是交互性专业能力。

|

图 1 交易区理论的一般框架 |

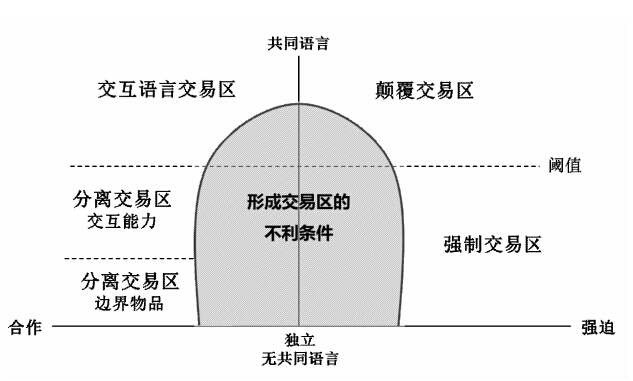

在此基础上,詹金斯(Lekelia Danielle Jenkins)根据对美国海龟逃脱装置构造变迁的经验研究,对该分析框架又做出了一定程度的修订。他认为同质化与异质化的区分,仅能体现出描述性意义,要对其程度进行衡量并不容易,所以采用共同语言程度这一更加容易测度的指标进行了替代:没有共同语言的两个群体是完全异质性的;在双方共同语言的水平达到一定阈值之后,交流语言将会快速增加,交易双方因语言趋于一致而逐步同质化。此外,詹金斯强调应该体现出形成交易区的不利因素,由此形成了图 2所示的修正框架[7]。

|

图 2 修正的交易区理论框架 |

从应用领域来看,交易区理论主要被用于对不同背景的社会群体开展各类合作的分析,研究内容从最开始的跨学科合作,延伸到跨组织合作和跨国家合作[8]。本文尝试在此基础上进行一定程度的扩展,将之用于对社会争议事件的解读,把争议状态视为一种合作失败的特例。与此同时,本文将把交易区理论框架置于后常规科学的情境之中,也就是在科学事实不确定、价值判断多元化的情形下来剖析问题[9]。在关键概念的内涵界定上,本文认为,交互性专业能力不仅意味着能够在一定程度上共享专业知识,而且还包括在一定程度上分享对技术风险的感知。

二、 转基因争议辨析我国业已出现的转基因技术风险争议,牵涉到诸多社会主体,他们在相关问题上表现出显著的认知分歧。不过从社会争议的宏观网络结构来看,科学共同体与社会公众之间的联系是其中最为重要的一组关系。这是因为,在目前的风险管理模式下,科技专家在转基因技术的风险评价上掌握着主要话语权,为政府决策提供了关键性的咨询意见,决策层对转基因技术涉及风险的表述,与转基因科学共同体的主张比较接近。同时,社会公众对于转基因风险的疑虑,越来越受到科学共同体和决策层的重视。但鉴于他们与社会公众的风险沟通并不到位,公众的风险立场很容易受到环保团体等非政府组织和社会媒体的引导与建构,社会公众的质疑意见在很大程度上体现了后两者的立场和主张。此外,处于发展初期的生物技术企业,在转基因风险问题上还没有表达出显著的影响。基于这些考虑,为了简化分析起见,本文将交易主体定位于科学共同体和社会公众,主要着眼于这二者之间的互动过程①。

①当然,即使在同一社会群体内部,对于转基因技术的安全性也会有不同的认识。限于篇幅,本文对此不做进一步展开。

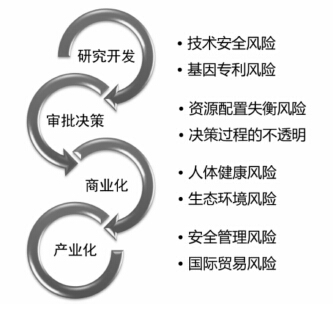

作为边界对象的转基因风险,在研究开发、审批决策、商业化、产业化的创新链条上也涉及到相当复杂的内容(如图 3)。本文将其统一加以对待,不再做细节的区分,侧重于考察不同主体对这些风险问题的整体态度。

|

图 3 转基因技术涉及的主要风险类型 |

交易主体围绕风险感知的亚文化,具有明显的差异。科学共同体所强调的是“可验证的风险”,而社会公众更倾向于关注“可感受的安全”。对转基因科学家而言,转基因食品的安全性评价应当是以科学证据为基础的。科学被当作界定风险的媒介,同时也是化解风险的资源。在此背景下,风险议题在科学家的解读中,主要体现为基因操作的安全性、营养学层面的安全评价、毒理学层面的安全评价、过敏性安全评价等方面。而社会公众的风险认知和理解,则主要立足于自身具有的经验知识,更多源于特定语境中的社会学习过程。可以认为,曾经出现的三聚氰胺奶粉事件等风险范例,为他们提供了直接的风险体验;对风险管理者的信任水平,很大程度上影响着他们对于风险的忧患程度;不同专家之间的风险争论,会深化他们对风险的感知意识;目前转基因作物更多侧重于投入性状而非产出性状,公众能够直接感受到的正面获益较少,也会影响到他们对风险的接受程度。

这样两种截然不同的风险感知模式,引发了许多值得反思的社会现象。以转基因标识为例,我国施行了严格的转基因标识制度,要求如果食品产品中含有转基因成分,必须予以明确标明。在科学家眼中,进入市场的有“转基因”标识的产品,已经经历了严格的安全性检测,它们的安全性是有保障的。然而,在社会公众看来,那些有“非转基因”标识的产品才更为安全。公众的行为偏好,使得“非转基因”成为当前许多产品广告的主推特征,以至于不少完全没有转基因品种种植的作物领域中,相关产品也刻意炒作“非转基因”作为卖点。

在明确了交易主体、边界对象,以及交易主体对边界对象的风险理解之后,我们可以初步梳理出面向转基因安全的交易区在我国的演化轨迹。

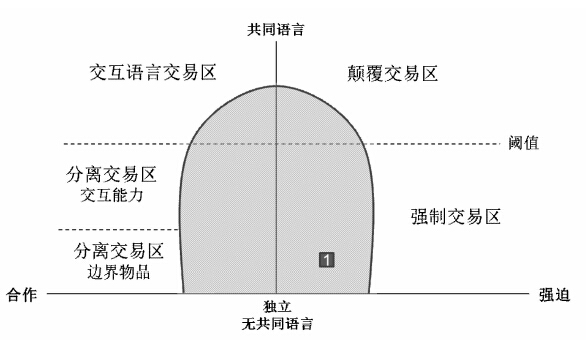

1. 转基因主粮决策:(未实现的)强制交易区2009年,围绕我国三种转基因主粮获批安全性证书而出现的社会争议,呈现出的首先是一个未实现的强制交易区,位于图 4中右下方象限的阴影处(点1)。

|

图 4 转基因安全争议发展脉络:(未实现的)强制交易区 |

称其为强制交易区,是因为这一阶段的决策过程,非常明显地体现出了“专家统治”的特征,科技专家在其中居于支配地位,试图通过审批制度把握技术发展方向。从决策层的组成结构看,作为审批流程核心的国家农业转基因生物安全委员会,其组成人员绝大多数都是转基因科学家,这意味着主张积极推进转基因技术发展的科学共同体,主导了相关的风险评价和决策走向。而从决策过程来看,对于转基因主粮安全评估的流程一直处于秘而不宣的状态。在审批决策作出之后,相关机构也没有及时向社会公开决策内容。这些做法均可看作是忽视社会公众话语地位的体现。其潜在的决策逻辑,是认为社会公众没有必要的专业能力,应当被排斥在决策过程之外。

交易区在这一阶段没有成型,决策层与社会公众没有实现相互理解,很大程度上源于风险沟通的不到位。在决策内容被媒体公开报道后,面对社会公众的担忧和关切,主管部门发布了多次正式的回应意见。然而,无论是政府官员在新闻发布会上的陈述,还是相关部门在媒体上做出的书面答复,其内容一直都是以确定性的语调,强调转基因主粮作物审批的严谨性和我国转基因安全管理的严格性,始终没有提及可能的不确定性与风险。社会公众关心的问题没有得到充分的回答,他们的风险疑虑难以得到切实缓解,这显然不利于交易行为的实现。

2. 转基因科学传播:(未实现的)交互能力交易区缺乏有效沟通的后果,是社会公众对于转基因安全的担忧和质疑不断增长,并逐步成为推动转基因技术社会化过程的阻碍因素,甚至对转基因领域的基础研究与开发也开始产生负面的影响。面对这种局面,转基因科学共同体更加主动地与政府部门合作,开始推动与社会公众的风险交流。在“转基因生物新品种培育科技重大专项”中设置科学传播专项,出版普及转基因技术知识的宣传手册等做法,都是这种努力的具体表现,其目标是试图将发展轨迹由点1延至的点A(见图 5),在此形成交互能力交易区。

|

图 5 转基因安全争议发展脉络:(未实现的)交互能力交易区 |

但是,由于交流方式和交流语言中存在的问题,转基因科学共同体在这一阶段的努力,更多体现为一种科学主义立场下的“科学传播”。尽管他们有意推动与社会公众深化相互理解,但他们所秉持的仍然是一种缺失模式的信息传递立场,即认为社会公众缺乏充分的科学知识储备,公众的负面态度源于对科学知识的不理解,而转基因科学家作为科学传播者的责任,就在于去矫正这种“无知”。转基因重大专项科学传播项目指南中特别强调的“开展对公众的转基因生物技术科普知识讲座和宣传”,正是这种单向交流态度的典型体现。从本质上看,科学家倾向于用自身对风险的“科学”理解,去颠覆社会公众的风险认知,实现强迫式的知识灌输,预期构建的实际上是颠覆交易区的形态。

这种科普式的沟通立场,使得科学共同体与社会公众之间难以避免地出现了交流语言的隔阂。科学家们自始至终致力于阐述转基因风险“是什么”,力图把风险认知化约为科学问题,借助专业化表述,申明已有的科学论文或研究项目还没有证实可能的风险。但社会公众更加关注的内容是“为什么”,期待科学家对科学研究的社会意义做出更为通俗的解读,对技术风险的承受水平做出更加贴近自身生活经验的解释,而这样的诉求很少得到科学家的充分回应。这种情形,事实上凸显了当前转基因科学共同体交互性专业能力的缺乏。由于交易双方的语言无法聚焦在共同的内容对象上,自然难以形成双方都能加以利用的“洋泾浜语”,也不利于促进交易双方信任关系的发展。

因此,科学共同体的内在立场和语言表达形式,与其倾向的政策意愿之间,构成了明显的张力。在两者的共同作用之下,社会争议的发展轨迹事实上由点1走向了点2,没有摆脱不利条件边界(阴影区)的束缚,构建交易区的目标仍然没有实现。

3. 转基因风险治理:构建交互能力交易区的范例从交易区的构成要素来分析,转基因科学共同体主动构建交易区的失败,主要在于他们在交流过程中一直强调和突出自身的助益性专业能力,而助益性专业能力并没有自然地带来科学家交互性专业能力的提升。缺乏交互性专业能力,直接导致了转基因科学家与社会公众在交流过程中,无法消弭“内行”与“外行”的理念隔阂,难以形成充分的共同语言,交易者一直处在缺乏共识、难以理解对方的情境之中。面对这样的情形,如何促进科学与社会的相互理解,建构和增强科学家与社会公众的交互性专业能力,已经引起了学术界和决策层的更多反思。特别是伴随着科技治理理念的引入,侧重于在平等合作基础上促进交易者增进相互理解、共同构建发展图景的尝试,为交互能力交易区的构建(从点2向左移动,走出阴影边界)展示了可行方向。

科技治理理念的核心,是通过面对面的协商增进理解和信任关系,即借助共同在场的对话过程,培育交互能力,扩展共同语言。从其组织特征来看,科技治理强调对话过程中参与主体平等和民主的话语地位,强调沟通过程中的理性观点和有说服力的表达,这样的持续互动过程,有助于参与者逐步获得对他人价值取向、利益诉求、生活经验等的理解,实现对他人观点的宽容和整合,对转基因安全问题产生“差异性的认同”。举例来说,由我国STS学者牵头组织的大陆地区第一次共识会议[10],在有限规模内为转基因科学共同体和社会公众搭建了平等的对话平台,在相当程度上实现了科学家与公众的相互理解,可以看作是构建转基因安全交互能力交易区的一次有益尝试。

这次共识会议由预备会议和正式会议两个阶段构成,前述组织特征在程序设计中得到了充分的体现:预备会议阶段,组织者向参会公众发放有关转基因食品的背景材料,并邀请专家就相关主题进行一定程度的介绍,在此基础上,参会公众自主提出他们最为关心的问题,会议组织者根据这些问题,针对性地邀请专家参与正式会议。到了正式会议阶段,由受邀专家对公众提出的问题进行解答,并与公众进行话语地位平等的互动沟通,参会公众在此基础上围绕这些问题展开讨论,逐步形成他们认同的最终结论。

在这次共识会议中,社会公众的话语地位相比之前得到了明显的提升,他们有权来界定会议的主要议题,要求专家提供他们最为关注的背景信息。这些安排有助于他们与专家对话时拥有更多的共同语言。与专家的平等互动,也有助于增进他们与转基因科学共同体的信任关系,从而对后者的主张形成更为全面的理解。

对转基因科学家而言,他们在参会过程中需要更好地贴近公众需求,采用更加易于为公众接受的语言来阐述自己的观点。这使得他们能够对社会公众的风险担忧和伦理疑虑产生更多专注,更好地审视争议过程中的不同声音,从而在一定程度上转变自身偏好或说服公众接受自己的主张,形成更加切实的合作交易基础。

STS学者的交互性专业能力是这次共识会议的组织关键。基于自身的知识储备,他们有能力就科学风险议题与专家和公众进行有效沟通,同时可以对公众态度做出及时的反馈和解释,这使他们能够成为转基因科学家与社会公众的中间人。在他们的设计和组织下,专家和公众之间的双向交流更为深入,从而使转基因安全问题上产生社会共识的可能性也随之增长。

三、 研究结论本文立足交易区理论的分析视野,关注持有不同价值标准和话语体系的社会群体之间“求同存异”的内在过程,着力探讨和分析了我国转基因技术安全争议的变迁脉络,以尝试对当前转基因争议的僵持局面做出新的更为深入的解读。研究发现,在风险决策程序中缺少充分的社会协商,在风险应对过程中缺乏有效的社会沟通,导致社会公众在转基因安全问题上没有获得平等的话语地位,难以与转基因科学共同体(及政府决策部门)进行实质性的对话,由此使得围绕转基因技术风险的认知分歧很难趋于弥合,对于转基因技术的价值判断更难趋于一致,最终造成交易区迟迟不能出现,这是引起转基因安全争议及其僵持局面的重要原因。

基于这种认识,为了缓解冲突态势,促进交互能力交易区的出现,科学共同体有责任在风险认知层面上更好地理解公众,在安全争议局面中更好地与公众沟通。也即是说,转基因科研人员需要在充分理解社会公众认知和关切的基础上,改善自身的风险沟通策略,不再仅仅局限于对科学知识的单向传播,而应采用更为贴切的语言和多元化的沟通形式,推动形成更多理性对话的空间,促进与社会公众的相互认同。此外,中介代理人的缺位,是导致转基因安全交易区没有成型的另一个因素。鉴于科学共同体在转基因安全问题上的交互性专业能力较为欠缺,加强社会科学的参与,推动更多科技治理和社会协商的制度性尝试,或许是当前应对僵持局面的一个值得探索的途径。

| [1] | Garlison P. Image and logic: a material culture of microphysics. Chicago: University of Chicago Press, 1997: 783. |

| [2] | 洪进, 汪凯. 论盖里森"交易区"理论. 科学技术与辩证法, 2006, 23(3): 67-70. |

| [3] | 董丽丽, 刘兵, 李正风. 另一种科学革命?--对伽里森交易区理论的一种解读. 科学技术哲学研究, 2013, 30(4): 77-82. |

| [4] | Collins H, Evans R, Gorman M E. Trading Zones and Interactional Expertise// Gorman M E. Trading Zones and Interactional Expertise. Cambridge&London: The MIT Press, 2010:7-24. |

| [5] | Collins H, Evans R. The third wave of science studies: studies of expertise and experience. Social Studies of Science, 2002, 32(2): 235-296. DOI: 10.1177/0306312702032002003. |

| [6] | 王彦雨. 科学的社会研究的"第三波"理论研究. 自然辩证法研究, 2013, 29(4): 51-57. |

| [7] | Jenkins L D. The Evolution of a Trading Zone: a Case Study of the Turtle Excluder Device. Studies in History and Philosophy of Science, 2010, 41: 75-85. DOI: 10.1016/j.shpsa.2009.12.008. |

| [8] | 王聪, 李真真. 交易区理论的兴起?发展及应用. 科学学研究, 2014, 32(8): 1148-1156. |

| [9] | 陈玲, 薛澜, 赵静, 等. 后常态科学下的公共政策决策--以转基因水稻审批过程为例. 科学学研究, 2010, 28(9): 1281-1289. |

| [10] | 李真真. “科学在社区"活动——从思想到行动.江晓原, 刘兵主编. 伦理能不能管科学. 上海:华东师范大学出版社, 2009:180-193. |

2014, Vol. 4

2014, Vol. 4