2. 中国科学院大学;

3. 中国科学院行为科学重点实验室

学术不端行为一直是国内外科研管理机构、科学共同体和社会各界共同关注的焦点。进入20世纪80年代以来,为应对日益加剧的学术不端行为以及由此引发的广泛关注,美国学术界和科研管理机构率先对学术不端行为开展了全面、系统的定义研究[1]。2000年,美国科学技术政策办公室颁布学术不端行为联邦政策,将学术不端行为统一定义为:在计划、实施、评议研究或报告研究结果中伪造(fabrication)、篡改(falsification)或剽窃(plagiarism)。这一定义界定清晰且具有可操作性,被大多数机构所采纳,从而平息了何为学术不端行为的争论[2]。美国联邦定义对其他国家相关机构的定义也有很大影响,许多欧美国家科研资助机构的学术不端行为政策文本中,都认同“伪造、篡改、剽窃”是学术不端行为的核心[3]。

2000年之后,国内科研管理机构也开始关注科研不端行为的正式界定和分类工作[4]。国内主要的科研、管理和资助机构,如科技部、基金委、中科院、教育部等,在实际工作中已经形成各自的定义和界定。总体而言,大多数机构都认同“伪造、篡改、剽窃”是学术不端行为的核心。然而,国内对学术不端行为的外延和行为表现的认定较为宽泛[4]。除了伪造、篡改、剽窃行为之外,也常将违法社会道德、滥用职权、利益输送、滥用经费、重复申报等行为纳入进来。因此,文中用学术不端(良)行为来称谓。

2000年以来,国内学术界对学术不端行为的关注程度也显著提高,体现为在国内学术期刊的论文发表量逐年递增[5]。特别地,2005年之后,采用实证方法开展的研究也开始得到重视,文章发表数逐渐增多[5]。总体而言,这些实证研究大多借助质性访谈[6]、问卷调查[7][8]、案例分析[9][10]等方法收集数据,在数据分析基础上总结学术不端行为的分类、行为表现、影响因素,以及科研工作者对其所持的态度,由此提出防范和治理措施。然而,上述实证研究方法存在显著不足。学术不端行为的议题相对敏感,访谈和问卷调查的方法容易受到社会赞许性的影响,参加者只是选择性地报告部分看法和感受,所得到的结果存在偏差;案例分析法主要基于二手数据开展分析,难以捕捉当事人的内在心理过程。更为重要的是,上述研究方法获得的是参加者的外显评价-即报告出来的认知和态度及其相应的外部行为表现。心理学的研究表明,人们的行为还常常受到其内隐认知-未被意识所觉知、自动化的认知和态度所影响[11]。据目前掌握的文献情况判断,国内尚未有研究探讨科研人员对学术不端行为的内涵、分类、行为表现以及各种不端行为内在联系的内隐认知研究。

“联想”是由一事物的概念想到另一事物的概念的心理过程,是一种自动化、意识层面之下的心理活动。词语联想是其最常用的手段之一,方法是向个体呈现一个刺激后,要求其尽快地说出自己头脑中首先浮现的词语。应用词汇联想时,对反应与刺激之间的关系不加任何事先限制。由于词语联想可以有效降低社会称许性所导致的测量误差,从而准确且稳定地测量出个体对于不同概念的认知表征系统,因而广泛地应用于心理学的研究中[12][13][14]。学术不端行为敏感度高,非常适合采用词语联想的方法来揭示科研人员对这种现象的认知表征。此外,词语联想是一种自下而上的测量方法,人们不会受到事先设定的框架的影响,因而词语联想的结果能更好反映其内在的认知结构。换而言之,词语联想是一种生态效度更高的测量方法,能避免个体意识层面的额外因素的影响,从而更好诱发个体展现真实的看法。

鉴于此,本研究采用心理学研究的内隐测量技术,采用词语联想的方法,从个体的微观认知过程入手,减少个人意识层面的因素的干扰,从而更准确地揭示我国科研人员用以界定学术不端行为的内在认知结构。研究结果有望从新的角度厘清我国科研人员对学术不端行为的内涵和外延的理解,有助于揭示不同类型行为之间的内在联系,从而为学术不端行为的治理和防范提供新思路。

一、 研究设计 1. 样本构成本研究主要目的是了解我国科研人员对于学术不端行为的内在认知框架,研究结果的稳定性很大程度受研究对象是否具备丰富的科研经历影响。受前人启发[1],本研究只邀请参加过主要科研项目①的科研人员参加调查。具体而言,以承担过重大项目的课题组为抽样单位,首先邀请重点项目PI参加调查,然后再要求PI邀请项目组2名成员参加调查,其中1位为重点项目的课题负责人,另一位为项目组普通成员。由于学术不端行为的议题较为敏感,为了尽量消除受访者的顾虑,降低问卷调查过程中的社会称许性的影响,采用匿名调查方式进行。

①指国家科技重大专项、973计划、863计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金委重大和重点项目。

最终邀请了35个至少承担过或正在承担一项重点项目的课题组参加,其中包括35名重点项目PI,此外还有30名重点项目的课题负责人和54名项目组普通成员,总人数为119人。其中男性66人,女性53人,分别占55.5%和44.5%。职称情况为高级职称40人,副高职称43人,中级职称或以下34人,分别占33.6%、36.1%和28.6%。年龄分布情况为:35岁及以下43人(占36.1%)、36-40岁24人(占20.2%)、41-50岁37人(占31.1%)、50岁以上15人(占12.6%)。

2. 研究过程词语联想法的关键是向参加者提供恰当的刺激词。本研究从以下三方面综合考虑,最终确定3个刺激词:(1)学术不端行为本质上是科学共同体的成员在开展科学研究相关活动过程中产生的;(2)自上而下对重要科研项目进行立项是我国科研资源配置的重要方式,因而科研资助及其项目实施中出现的不端行为对我国科学发展所造成的危害尤为突出和严重;(3)我国科学共同体对科研不端行为的相关称谓并未统一[4][6]。

鉴于此,本研究最终确定了三个刺激词,要求参加者回答“看到‘科学研究/国家重大项目/学术不端(良)行为’这个词时,最先联想到的三个词语是什么”。针对每一个问题,分别整理所得到的联想词,将完全相同的联想词合并,得到相应的非重复词汇列表,供后续分析所用。具体而言,针对上述3个刺激词,得到的非重复联想词个数分别是151、96和72。

3. 分析方法借鉴前人的方法[15][16],本研究采用语义网络分析技术揭示某个刺激词的所有联想词的内在关联。具体而言,数据分析分成如下三步依次进行。

第一步:联想词分类。邀请主域专家根据自己的理解,将所有联系词汇分成若干类,每一个类别所包括的词汇数量有上限和下限要求。为了保证每一个类别都有明确的含义,还要求主域专家对每一个类别进行命名。一共邀请3名主域专家参加词语分类。

第二步:联想词关系评定。在完成词汇分类之后,要求每位主域专家采用0-5的6级量纲,评价两个类别之间的联系的紧密程度,0代表两个类别不存在内在联系,5代表两个类别的内在联系非常紧密。基于类别关系的评定,进一步衡量每个联想词汇之间的联系的紧密程度。具体而言,当两个词汇属于同一个类别是,两者的联系强度为6;当两个词汇分属不同类别时,两者的联系强度即为所属类别之间的强度。平均3名主域专家的评价结果,由此得到一个N×N的矩阵(N为词汇数量),矩阵的元素为两个相应词汇的联系强度。

第三步:绘制语义网络。采用语义网络分析方法,对词汇联系强度矩阵进行分析,根据一定的阈值,确定两个词汇是否存在直接的联系。通过语义网络分析,还可以绘制直观的网络图。网络图由节点(即词汇)和路径(即连线)组成,词汇通过路径联系起来,有些概念之间有直接路径,代表它们的关系比较密切,而有些概念并没有直接路径,必须通过其他节点间接相连。

语义网络图反映了科研人员对于某一现象的理解和认知。基于网络图,可以揭示和挖掘科研人员最基本的认知地图。

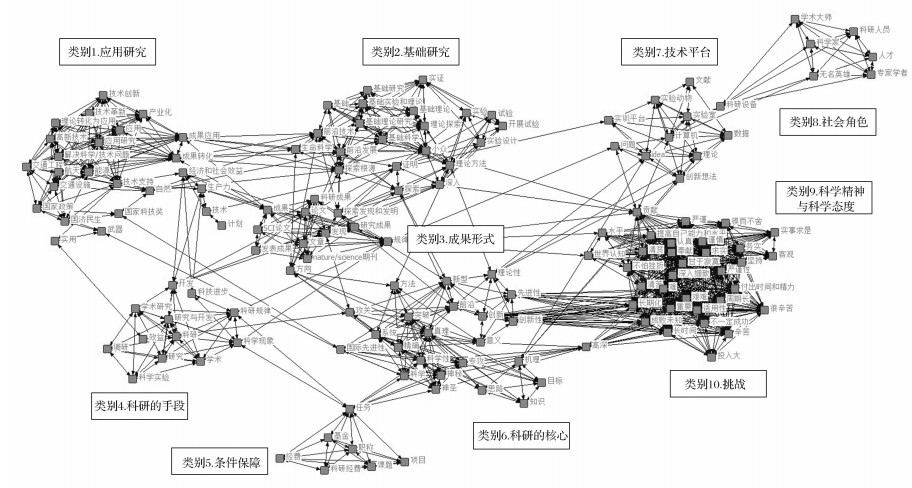

二、 研究结果 1. “科学研究”联想词的分析结果针对“科学研究”这个词,受访者一共联想到151个词语或短语。采用语义网络分析工具分析这151个联想词的关联矩阵,并进行图示(见图 1)。从图中可以看到,151个联想词聚成了10类。根据每类所包括的联想词,进行相应类别命名(见表 1)。

| 表 1 “科学研究”联想词的分类及类别名称 |

|

图 1 “科学研究”联想词的语义网络图 |

从语义网络图可以看到,“科学研究”的联想词较为清晰地聚集为若干类别。首先,“基础研究”和“应用研究”是相对独立的两个类别,前者主要面向基础理论和前沿学科的探究,后者则落实到技术发展及其在国民经济运行中的应用。但两者又紧密相关,而且主要通过成果转移转化、提高生产力、实现经济和社会效益的途径联系在一起。此外,这两个类别又同时和类别3(科研成果产出形式)有密切关联。

其次,受访者的词语联想中,许多词语反映了“科学精神”这个类别,其内容包括严谨、锲而不舍、实事求是、认真、谨慎、客观等。还有一些联想词可以归为“科学的挑战”这个类别,例如周期长、艰难、辛苦、成败未知等。而且这两个类别密切相关,正是因为从事科学研究面临着重大挑战,才需要尤其强调锲而不舍、实事求是的科学精神;同理,正是因为科学研究要求客观、严谨、实事求是,科研人员需要做好长时间付出努力的准备。

最后,“科研的条件保障”这一类别的词语包括科研基金、经费、项目、课题等,这一类别处于语义网络的边缘。同样,“科研人员的社会角色”这个类别也处于语义网络的边缘。这说明,科研人员对科研的认知主要是基于其内在特征,而非强调其物质条件、社会地位等外在特征。

综合来看,我国科研人员的认知结构较为全面且准确地反映了科学研究的内涵和外延。如图 1示,该认知结构图反映了科学研究的核心、所依赖的技术手段及其成果表现形式,还区分了基础研究和应用研究两大导向。从图中还可以看到,在科研人员的认知中,良好的科学精神是科学研究不可或缺的组成部分,而这主要是因为科研工作必然面临诸多挑战,良好的科学精神和端正的科学态度是坚持从事科研工作的保证。

此外,在所有151个联想词中,没有一个与学术不端行为相关。这说明,“科学研究”不必然和“腐败”、“学术不端行为”联系在一起。这从一个侧面说明,学术不端行为是受科学研究以外的外界因素所诱发。

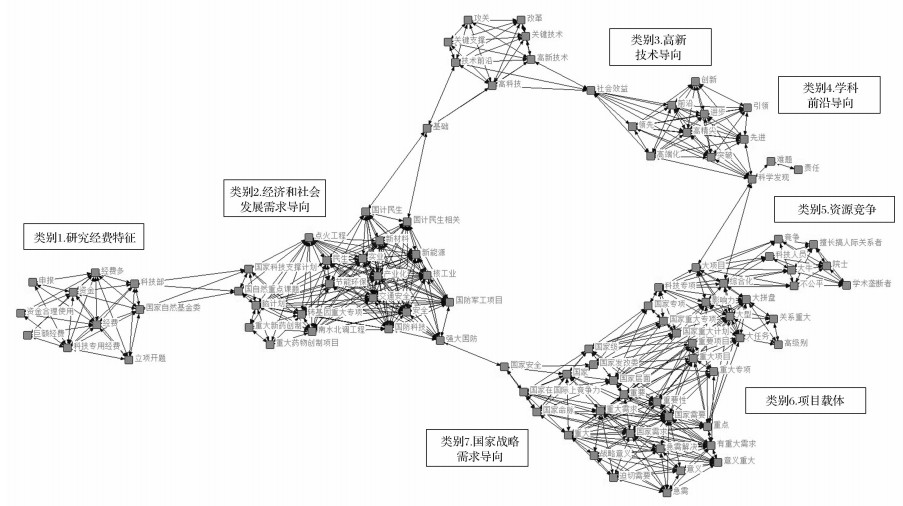

2. “国家重大项目”联想词的分析结果针对“国家重大项目”这个词,受访者一共联想到96个词语或短语。采用语义网络分析工具分析这96个联想词的关联矩阵,并进行图示(见图 2)。从图中可以看到,96个联想词聚成了7类。根据每类所包括的联想词,进行相应类别命名(见下表 2)。

| 表 2 “国家重大项目”联想词的分类及类别名称 |

|

图 2 “国家重点项目”联想词的语义网络图 |

从表 2以及图 2可以看到,词语联想的结果基本反映了《纲要》提出的未来15年我国科学技术发展的总体部署情况。具体而言:

类别1反映了国家重大项目的突出特征之一,即项目经费相对较多。此外,还反映了项目经费分配和管理的两个主要机构为科技部和自然基金委。

类别2基本对应于国家科技支撑计划,面向国民经济和社会发展的重大科技需求,主要解决综合性、跨行业、跨地区的重大科技问题,突破技术瓶颈制约,提升产业竞争力。类别2还反映了重大专项的核心,即瞄准若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程,通过核心技术突破和资源集成,在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程。

类别3基本对应于863计划,解决事关国家长远发展和国家安全的战略性、前沿性和前瞻性的高技术问题。尤其需要指出的是,类别2和类别3通过“基础”这个联想词联系起来。

类别4基本对应于973计划的导向和定位,即以国家重大需求为导向,瞄准那些对我国未来发展和科学技术进步具有战略性、前瞻性、全局性和带动性的基础研究。尤其需要指出,“社会效益”这个联想词将类别3和类别4联系起来。

类别5反映出在国家重大项目的实施过程中可能存在的资源竞争和分配问题。

类别6反映了国家重大项目的另外一个突出特征,即项目的体量和载体。总体看,国家重大项目的体量大,而且主要通过专项这一载体自上而下进行部署。

类别7概括四类国家重大项目的共同特征-即以国家重大需求为导向,解决事关国家长远发展和国家安全的战略性、前沿性和前瞻性高技术问题,面向国民经济和社会发展的重大科技需求。这与《纲要》对我国科技发展的总体部署是相一致的。《纲要》指出,我国科技发展需要立足于我国国情和需求,确定若干重点领域,突破一批重大关键技术,全面提升科技支撑能力;瞄准国家目标,实施若干重大专项,实现跨越式发展,填补空白;应对未来挑战,超前部署前沿技术和基础研究,提高持续创新能力,引领经济社会发展。

总体来看,通过对“国家重点项目”96个联想词的分析,可以揭示出科研人员如何理解和认识国家重点项目的特征。第一,在科研人员看来,国家重大项目以满足国家战略需求和我国经济社会发展需求为根本导向,而不是支持学科前沿探索。这一点反应在各个类别联想词的数量对比上。类别2和类别7的联想词最多,而反映科学探索(如类别3和类别4)的联想词数量则相对较少。

第二,重大项目最突出特征是自上而下进行布控,以重大项目为载体,根据经济和社会发展需要明确规定了拟资助的具体领域。由于项目体量大,并且在国家科技发展中的影响力很大,可以预见,这些重大项目蕴含了丰富的有形资源(如巨额的科研经费)和无形资源(如对学科领域发展和国家科技规划的影响力,在国内同行中的声誉),对我国科研工作者形成了巨大的吸引力,因而竞争必然非常激烈。如何保证项目资源分配的公平合理,是国家重大计划管理的核心问题之一。

第三,从所有联想词的性质来看,尽管大多数联想词反映了重大项目的特征,但有若干个词语(学术垄断、搞人际关系、不公平等,属于类别5)是负性词语。虽然这些特征并不必然与具体学术不端行为直接相关,但所反映出来的现象需要引起重视。重大项目的突出特征-经费多、体量大、自上而下的部署方式-可能是导致资源分配过程中不当竞争的重要外因。尽管重大项目不必然和学术不端行为相连,但这些特征可能成为滋生学术不端行为的土壤。因而,完善重大项目的管理规则、资助模式、监管措施,保证在项目资源分配过程中的公平竞争、合理分配,是防范不端行为的重要途径。

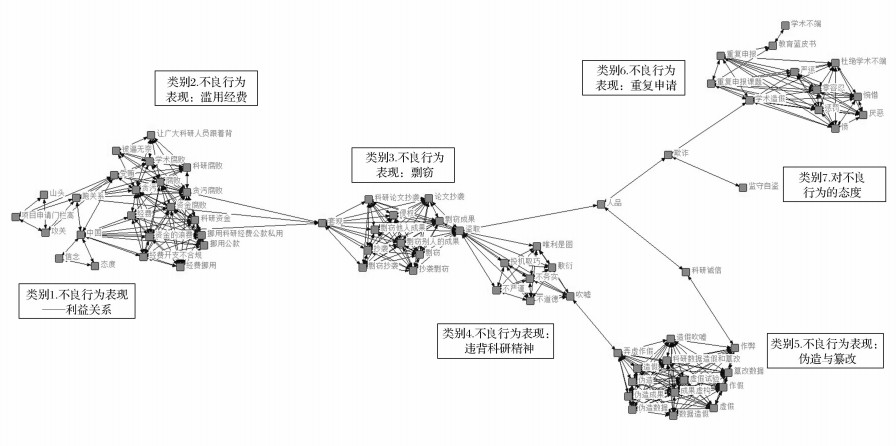

3. “学术不端(良)行为”联想词的分析结果针对“学术不端(良)行为”,受访者一共联想到了72个完全不重复的词语。采用语义网络分析方法分析词汇联系强度矩阵以所有联想词之间的关系,并绘制直观的网络图(见图 3)。从图可以看到,这72个联想词聚成了7类(类别1-7)。根据每类所包括的联想词,给相应类别命名(见表 3)。

| 表 3 “学术不端(良)行为”联想词的分类及类别名称 |

|

图 3 “学术不端(良)行为”联想词的语义网络图 |

前6类均是科研不端(良)行为的具体表现。可以看到、科研人员对“学术不端行为”的认识是比较全面的。正如图 1所示,科研诚信行为构成了一个连续体。“学术不端行为”联想词就清晰体现了各类行为的连续谱系现象。重复申请(类别6)属于不当行为,剽窃(类别3)以及伪造和纂改(类别5)是典型的不端行为,而滥用经费(类别2)这种不良行为,如果其程度严重,比如数额大或者存在贪污受贿行为,可能会被认定为违法行为。

类别1反映了项目资源分配和利用过程中的潜在利益关系。尤其需要指出的是,利益关系主要体现在科研资源竞争与分配过程中,这可能与文化因素有关。中国传统文化强调人情与人际关系,这也存在于科学共同体当中。正如“国家重大项目”和“不良学术行为”联想词的语义网络图所揭示,人际网络、人情关系可能会助长学术不端行为的产生,特别是影响科研资源分配的过程及结果。此外,还应该引起重视的是,利益关系主要和项目审批密切相关,行为主体包括项目申请者、项目管理者和项目评审者三方。因而可以预见,其负面影响范围广。

类别2主要和项目经费有关,包括滥用科研经费,以及围绕经费产生的腐败行为。进一步分析可以发现,类别1的联想词“跑关系”和腐败行为密切联系,而联想词“中国”则主要与各种滥用经费行为紧密相关。

类别3主要反映了剽窃这种典型的学术不端行为。类别5包括了伪造和纂改这两种典型的学术不端行为。伪造和篡改被国际主要机构认定是典型的学术不端行为,但我国科研人员倾向于认为剽窃与这两者性质相同,区别很小。实际上剽窃与这两者有明显区别。

类别4主要指违背严谨、务实的科研精神的不良行为。剽窃(类别3)、伪造和纂改(类别5)通过类别4联系起来。这说明,违背科研精神是学术不端行为的共同特征,科研人员没有树立良好的科研精神、违背科学伦理规范,是导致学术不端行为产生的内在根源。

类别6反映了重复申报这种不良学术行为。

总体而言,我国科研人员对“学术不端行为”的认识与国际上对不端行为的界定基本相符,然而也反映出了我国科研环境下的特殊之处。一方面,我国科研人员也认同,伪造、篡改、剽窃是不端行为的核心。此外,学术不端行为的根源在于科研人员能否端正科学态度和坚守科研精神。

另一方面,我国科研人员对学术不端行为的认知反映了我国文化背景下不良行为的突出表现形式。具体而言,在我国科研人员看来,滥用科研经费也是学术不端行为的突出表现之一。尤其值得关注的是,腐败、贪污受贿现象与滥用科研经费行为密切联系,而且体现了项目申请时的利益关系问题,这说明滥用经费还与利益输送交织在一起,这种不良行为牵涉的行为主体可能超过项目承担者/参与者的范围。

进一步分析还可发现,滥用经费行为和抄袭剽窃行为还通过“套现”这个联想词联系在一起。由此可见,这两种学术不端行为的实质均是套现,前者是经济与物质利益套现,后者则是学术成果套现,虽然表现形式不同,但两者具有共同的心理与行为基础,因而有望采用类似的方法来防范和处理这两类不良行为。

三、 结论与讨论本研究首次采用基于内隐测量技术的词语联想法,邀请有参与重大科研项目经验的科研人员分别针对“科学研究”、“国家重大项目”和“学术不端(良)行为”进行词语联想,通过语义网络分析绘制认知结构图,直观展示了我国科研人员如何理解科学研究、重大科研项目和学术不端(良)行为的内在认知结构。基于上述分析,得到三点主要发现:

第一,我国科研人员针对科学研究的认知结构较为全面且准确地反映了科研的内涵和外延。更为重要的是,在对科学研究的认知结构中,没有一项与学术不端(良)行为相关。这说明,科研工作并不必然与学术不端(良)行为联系在一起,学术不端(良)行为是受科学研究以外的外界因素所诱发。

第二,国家重大项目资源分配的竞争与分配过程可能受到人际关系等额外因素的不良干扰。国家重大项目不但为承担者提供巨额的科研经费等有形科研资源,还能够显著提升科研人员在国内同行中的声誉,以及发挥对学科领域发展和国家科技规划的影响力。可以预见,国家重大项目对我国科研工作者形成了巨大的吸引力,这决定了其竞争非常激烈。内隐测量结果表明,在一定程度上,人际关系、个人身份、学术垄断等因素已经参与并且影响到了重大项目资源的竞争与分配过程。如果不加重视,可能会成为滋生学术不端(良)行为的土壤。因此,如何保证项目资源分配的公平竞争、合理分配,是国家重大项目管理与实施的核心问题之一。

第三,利益关系可能渗透到科研资源竞争、分配以及使用的整个过程中,成为我国防范和治理学术不端(良)行为的特点和重点。内隐测量结果发现,除了伪造、篡改、剽窃这三种典型的学术不端(良)行为之外,项目申请时的利益关系问题也是我国当前存在的学术不端(良)行为之一。尤其值得重视的是,利益关系主要和项目审批密切相关,行为主体除了项目申请者之外,还可能涉及项目管理者和项目评审者,其负面影响范围广。这再次表明,如何防止中国传统文化中的人际网络、人情关系因素对科研资源分配的过程及结果产生不良影响,是我国当前防范学术不端(良)行为的重点。

总结而言,科研资源分配的公平性和合理性是我国科研人员对重大项目执行中学术不端行为的关注焦点。因此,完善重大项目的管理规则、资助模式、监管措施,保证在项目资源分配过程中的公平竞争、合理分配,是我国重大项目管理过程中防范学术不端行为的重要途径。

2. University of Chinese Academy of Sciences;

3. CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology

| [1] | 李真真. 转型中的中国科学:科研不端行为及其诱因分析. 科研管理, 2004, 25 (3) : 137-144. |

| [2] | 王阳, 王希艳. 论美国"科学不端行为"定义的历史演进. 自然辩证法研究, 2009, 25 (5) : 97-102. |

| [3] | 胡剑, 史玉民. 欧美科研不端行为的治理模式及特点. 科学学研究, 2013, 31 (4) : 481-486. |

| [4] | 赵君, 鄢苗. 科研不端行为的概念特征、理论动因与影响因素. 中国科学基金, 2016, 30 (3) : 243-249. |

| [5] | 胡剑. 国内科研不端问题的研究现状及趋势-基于CNKI的文献计量分析. 科学管理研究, 2011, 29 (2) : 39-42. |

| [6] | 张婍, 王二平, 孙建国. 科研道德和学风问题的现状与管理对策建议. 科研管理, 2009, 30 (4) : 144-153. |

| [7] | 赵延东, 邓大胜. 科技工作者如何看学术不端行为-问卷调查的结果. 科研管理, 2012, 33 (8) : 90-97. |

| [8] | 赵君, 廖建桥, 张永军. 科研不端行为的维度与测量. 科学学研究, 2012, 30 (8) : 1143-1148. |

| [9] | 汪伟良, 董阳. 学术不端行为的社会网络分析-以J大学"撤稿事件"为例. 科学学研究, 2014, 32 (5) : 669-676. |

| [10] | 王程韡. 从多源流到多层流演化:以我国科研不端行为处理政策议程为例. 科学学研究, 2009, 27 (10) : 1460-1467. |

| [11] | Fazio R. H, Olson M. A. Implicit Measures in Social Cognition Research:Their Meaning and Uses. Annual Review of Psychology, 2003, 54 : 297-327. DOI: 10.1146/annurev.psych.54.101601.145225. |

| [12] | 谢晓非, 徐联仓. "风险"性质的探讨-一项联想测验. 心理科学, 1995, 18 (6) : 331-333. |

| [13] | 任孝鹏, 白新文, 郑蕊, 等. 心理和谐的结构与测量. 华人心理学报, 2009, 10 (1) : 85-104. |

| [14] | Szalay L. B, Deese J. Subjective Meaning and Culture:An Assessment Through Word Associations. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1978. |

| [15] | Rentsch J. R, Heffner T. S, Duffy L. T. What You Know is What You Get from Experience:Team Experience Related to Teamwork Schemas. Group and Organization Management, 1994, 19 (4): 450-474. DOI: 10.1177/1059601194194004. |

| [16] | 白新文, 王二平, 周莹, 等. 团队作业与团队互动两类共享心智模型的发展特征. 心理学报, 2006, 38 (4) : 598-606. |

2016, Vol. 6

2016, Vol. 6