2. 玉林师范学院商学院

微博是当前使用最广泛,最典型的社交媒体之一。[1]微博信息具有传播快速、互动便利等优势,政府、大众媒体和专家等利益相关者纷纷通过微博平台及时发布风险信息,如人民日报、中国青年报等官微时常向广大粉丝发布食品安全信息。广大公众也经常从微博中获取风险信息,并把所感知到的风险信息告诉周围亲朋好友。微博在风险沟通中扮演重要角色[2],已成为食品风险沟通的主要渠道之一。

在传统风险沟通领域,风险信息源是风险沟通成败的关键。针对公众关心的食品安全问题,传统媒体采访行业内专家,通过权威专业信息解读食品风险议题,是食品安全风险交流的重要内容,也是食品风险沟通的常用手段。然而,在以微博为代表的自媒体时代,人人都可以建构自己的食品风险话语权,食品风险沟通中原本的媒体、专家角色被打破,媒体很可能不采访专家就直接在社交媒体中原创风险信息,专家也可能绕过媒体直接通过自己的社交媒体账户发布风险信息。由此,专家、意见领袖(包括传统媒体)在微博上的话语争夺非常明显[3]。在传播食品风险信息时,一些传统媒体微博账户经常直接扮演专家角色,发布的食品风险信息看不出信息来源,结论可能也不具科学性,却得到广大粉丝的点赞和转发。

社交媒体、传统媒体与专家争夺食品风险沟通话语权影响到了传统食品风险沟通模式,对当前食品风险管理带来了严重挑战。以新浪微博为例,许多专家都建立了自己的个人化媒体,试图通过社会化媒体扩大科学影响力。一些专家(如中国农大食品营养学院范志红副教授)的微博粉丝达到几十万,甚至上百万,对食品沟通管理的影响不可小觑。而且,在风险专家沟通领域,一个值得关注的现象是,不同的专家试图通过公开传播科学论点,参与到食品风险沟通中来,并影响政府决策。如在国内的转基因食品安全议题上,许多专家利用各种媒体渠道公开发表转基因食品安全的观点与论点,试图证明自己的言说是正确的。甚至一些在科学界知名度很高的资深专家跨领域发表对转基因的看法。然而不同专家对转基因风险看法存在很大差别。这种专家内部的差异很容易导致公众无所适从,对食品风险沟通管理是一大挑战。专家在食品风险沟通中扮演关键角色,那么风险沟通专家角色差异对公众风险认知和风险传播行为是否存在不同影响?不同食品风险传播渠道(社交媒体与传统媒体渠道)对公众的影响是否存在差异?风险沟通专家角色差异通过不同传播渠道进行风险沟通对公众的影响又有哪些进一步的差异?这些是本文要研究的问题。

二、 理论回顾与研究假设 1. 食品风险传播渠道与公众风险认知风险传播渠道在风险认知生成与传播行为中扮演重要角色。大众媒体对于风险沟通管理起着至关重要的作用。然而,传统的食品风险传播主要依托大众传媒,许多原因导致风险信息不可能在信息源与公众之间自由流动,公众基本上处于一种被动接受风险信息的位置。然而,风险沟通的原则要求风险信息在信息源与公众之间快速准确流动。以微博、微信为代表的社会化媒体的出现符合了食品风险沟通的双向互动的原则。与传统的风险传播渠道相比,社会化媒体很可能在风险传播管理中发挥越来越重要的作用[4]。在某些特殊情境中,比起传统媒体,公众认为社会化媒体更可信[5]。但是,在食品风险沟通中,很多问题是由于社会化媒体用户错误传播信息而导致的[6]。作为食品风险沟通者,重视社会化媒体中的风险信息是非常必要的,必须重视社会化媒体在食品风险沟通中的影响。然而,有研究证明在危机传播中传统媒体比社会化媒体对公众的影响更大[7]。鉴于我国社会化媒体环境复杂,社会化媒体的相关制度不完善,管理落后,以及近几年社会化媒体出现的食品谣言事件,本研究提出假设1:相较于社会化媒体,从传统媒体渠道发出的风险信息使得公众的风险认知水平更高。

社会化媒体既会影响公众的信息搜集行为,也会影响他们如何接受和理解这些风险信息[8]。在问题解决情境理论中,传播行为可以分为信息获取、信息筛选和信息分享[9]。信息获取其实是一种信息消费行为,信息筛选则是公众对信息消费有一定要求,而信息分享是公众的一种传播欲望,属于二次传播,即公众从官方或当事者通过媒体获知信息后由于传播欲望导致风险信息再一次传播。在有强大把关机制的传统媒体中,公众很少有条件和机会进行放大性的二次传播,由此在以往的风险沟通中二次传播现象未被重视。在用户生成内容的社会化媒体环境下,社会化媒体使用者能够创造自己的危机信息而不只是简单地传播危机。因此,二次传播现象对整个危机(风险)沟通的影响越来越大,对二次传播的研究也显得尤其必要[10]。

公众基于不同媒体传播的风险认知所产生的二次风险传播行为是有差异的。上面已经论述过社会化媒体因有互动性和草根特点,使用社会化媒体会让人觉得非常具有时尚感和面子。腾讯微博、新浪微博中的转发、评论功能等使得公众生产和传播信息极为便捷,在接收到社会化媒体中的风险信息后便可立即转发和评论。然而,实证研究却显示,与社会化媒体和线下口碑相比,通过报纸媒体渠道传播的危机信息更容易引起人们的二次危机传播[11]。这可能是因为传统媒体更具可信任感和权威感,人们更有兴趣谈论来自传统媒体的信息。于是本文提出假设2:相较于社会化媒体,从传统媒体渠道发出的风险信息使得公众的信息分享行为更活跃。

对于信息源与传播渠道交互作用对公众的危机信息传播行为的影响,传统媒体比社会化媒体更容易引发公众对危机信息进行搜索[7]。因此,本文提出假设3:相较于社会化媒体,从传统媒体渠道发出的风险信息使得公众的信息获取行为更活跃。

相比于把关制度不完善的社会化媒体,传统媒体具有较高的公信力,这样公众对来自传统媒体的风险信息会更加相信,对来自社会化媒体的风险信息则更显怀疑,更可能去对这些风险信息进行核实和筛选。因此,本文提出假设4:相较于传统媒体,从社会化媒体渠道发出的风险信息使公众的信息筛选行为更活跃。

2. 食品风险专家角色差异与公众风险由于风险的不确定性与复杂性,以及风险沟通的专业性,高信任度的专家对风险的认识具有权威性,专家对风险的解读可能使公众更清楚地认识风险。因此,在实际的风险沟通中时常需要依赖专家来界定和解读风险。然而,专家也有不同层次,可以分为领域内专家、其他领域专家和公众眼中的专家[12]。当专家代表某一特定领域的科学家时,他们需要将自己的研究集中在某个学科中非常有限的领域和狭小的问题上。然而与此相悖的是,许多技术的社会问题具有复杂性、综合性、跨学科等特征,这在一定意义上使科学家知识的局限性暴露出来。在对待同一种技术风险问题时,其他专业领域的专家与公众一样不具备专业知识,也是外行,对于特定风险的感知同样来源于专业科学家的信息传递,所以可能与公众有类似的风险感知。另外,某一领域的科学家对于风险的认识也存在差异。比如不同时期的毒理学专家对于实验论证“生物和化学实验对人类健康是否有益”问题的看法并不一致,一般的毒理学家赞成试验论证的科学性和合法性,但在大部分毒理学家对动物实验和病菌试验的合法性表示怀疑[13]。不同立场的专家的风险感知也不同。一项针对丹麦公众对农药风险的感知调查,比较了专家与专家的感知差异,研究结果显示科学家是独立的,尤其是学术界的科学家没有机会参加外界的决策,只有封闭的数据来源;工业生产的数据在商业层面来说是保密的;工业街科学家从工业角度看学术界科学家,认为他们是没有价值的,因为学术界科学家只是基于开放的数据来说明风险问题[14]。综上所述,风险传播涉及到很多信源,不同信源带着不同角度与不同的利益诉求。来自社会需求、学科发展和个人动机等方面的力量使科学家的角色传统产生分化,很多科学家带有自己的利益诉求从事公共议题研究[15],甚至很多带有自己的偏见,并直接传播给公众[16]。

普通公众面对具有高技术含量的现代风险时,要了解复杂的科技风险,势必需要对外获取权威信息。有研究证实,对风险的不确定性导致了公众对风险信息的获取行为更为活跃[17]。公众也会对风险信息进行核实和筛选,提炼出自己认为比较有价值的风险信息。同时,公众在意识到风险存在时,也可能倾向于把风险信息告诉周围的人。大众媒体传播风险信息的方式主要是记者寻找专家去帮助解释和解读事件以保证客观性和权威性。很多媒体在进行风险传播时倾向于采访各种专家角色,试图给公众更多的风险决策参考。其中两种专家角色经常见诸报端,即业内科学家和科学界名人。就某一特定领域而言,除了该专业领域的科学家外,其他领域内的专家包括科学名人都可称作外行。因此,相比于科学名人,业内科学家的风险知识更加专业,对风险的判断更加权威。公众在判断食品风险时应该更倾向于相信业内科学家,而不是科学名人。因此,本文提出:

假设5:相较于科学名人,从业内科学家发出的风险信息使公众的风险认知更高。

假设6:相较于科学名人,从业内科学家发出的风险信息使公众的信息获取更活跃。

假设7:与业内科学家相比,从科学名人发出的风险信息使公众的信息筛选更活跃。

假设8:与科学名人相比,从业内科学家发出的风险信息使公众的信息分享更活跃。

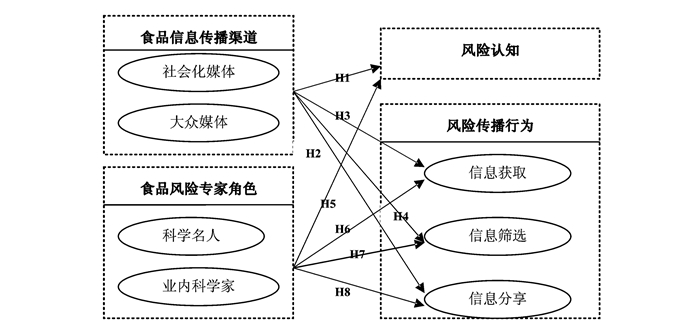

三、 实验设计本研究目的是探讨不同风险传播渠道(传统媒体和社会化媒体)与不同风险专家角色(科学名人与业内科学家)对公众的风险认知和风险传播行为影响的差异(见图 1)。关键变量包括自变量之信息传播渠道和风险专家角色,因变量之风险认知和风险传播行为。下面采取实验法找出自变量之间的作用关系,弄清自变量对因变量的影响差异。

|

图 1 研究构架图 |

本实验采取双因素的被试间设计,即采取2×2的被试间设计。实验刺激材料选择转基因食品安全风险类型。目前国内舆论焦点之一是关于转基因食品风险议题,不同专家通过各种形式对转基因食品发表见解,不同媒体渠道传播不一样的转基因风险信息,而公众也非常关注转基因食品风险。在实验刺激内容呈现方式上,参考传统媒体中食品风险新闻报道的呈现方式和微博环境中微博呈现方式进行设计。本实验的实验对象选择福州某综合性大学,该大学的生源来自全国各地。本实验招募的对象是具有社会化媒体使用经验人群,而且要求有一定的社会实践或工作经验的学生。这样,作者通过各种努力共同招募了本实验要求的人数:共4个实验小组,每个实验小组40人,参加实验的总人数为40×4=160人。

2. 变量测量(1)自变量

信息传播渠道包括社会化媒体、传统媒体,其中社会化媒体采用年轻人群经常使用的腾讯微博,传统媒体采用年轻人群经常接触的中国青年报。中国青年报在传统媒体中的影响力较大,具有一定的代表性。风险专家角色分别是科学名人中国工程院院士钟南山和行业内科学家复旦大学生命科学学院教授马红。钟南山院士是我国重要的医学病毒专家,是2003年抗击非典的重要人物,具有频率较高的公开曝光率,在我国公众中具有一定的知名度和影响力,是科学界的名人。马红作为活跃在国际生物技术研究领域的科学家,在国际上基因重组与转基因研究方面具有较大的影响力和较高的知名度。另外,为了体现传播渠道和信息源的真实性,在传统媒体上的风险信息方面,本研究虚拟出中国青年报社记者对科学名人钟南山的采访原话和对业内科学家马红的采访原话。在微博信息上,虚拟出两位专家的腾讯微博账户,并把设计好的内容植入到微博账户中。

(2)因变量

风险认知的测量主要参考Sparks和Shepherd研究量表[18],从风险熟悉性、严重性、风险暴露程度进行测量。风险传播行为的测量主要参考Kim与Grunig的研究量表[9],由风险信息获取、风险信息筛选和风险信息分享行为三个部分组成。

3. 实验实施为了保障实验顺利完成,作者邀请了1名具有研究经验的博士同学作为实验实施的助手,负责联络实验对象,协调实验地点,准备实验前的所有材料。在正式实验中,首先由作者宣读实验的任务、实验要求、实验操作的基本程序以及实验中出现的研究伦理问题。然后由实验助手发放已经设计好的实验问卷,并提醒根据所看到的实验情境材料进行填写。接着由作者打开已经准备好的实验情境材料,由实验对象根据实验材料填答问卷,填写完之后交给实验助手,由实验助手发放已经准备好的小礼品给参与对象作为答谢。在一个实验情境完成之后,清理实验场所,并准备好下一组的实验材料。下一组实验按照相同的步骤完成,一共完成4个小组的实验。在所有实验完成后,作者和实验助手对实验问卷进行了检查,确保实验问卷填答符合研究要求。

四、 数据分析 1. 风险传播渠道与专家角色对公众风险认知的影响对因变量风险认知进行双因子方差分析得出的数据(见表 2)显示,传播渠道与专家角色两个自变量对因变量风险认知的影响没有交互效应(F (1,156)=2.131,p>0.05)。通过进一步的主要效应方差分析,A因素的媒体渠道影响作用非常显著(F=17.487,p < 0.001),并由表 1得知,传统媒体的边际均值为4.75,社会化媒体的边际均值为4.22,传统媒体对实验对象的风险认知的影响明显高于社会化媒体。因此,研究假设1得到验证。B因素的专家角色影响作用也比较显著(F=8.964,p < 0.01)。通过对主要效应进行比较分析,由表 1得知,科学界名人均值为4.67,而业内科学家均值为4.48,科学界名人对实验对象的风险认知的影响明显高于业内科学家的影响。因此,研究假设5没有得到验证。

| 表 1 传播渠道与专家角色对风险认知的影响差异之描述统计 |

| 表 2 传播渠道与专家角色对风险认知影响差异之方差分析 |

首先,食品风险传播渠道与专家角色对信息获取行为影响的分析数据(见表 4)显示,传播渠道与专家角色对信息获取的影响没有交互效应(F (1,156)=0.472,p>0.05)。进一步的主要效应方差分析显示,A因素之媒体渠道影响作用非常显著(F=18.936,p < 0.001)。由表 3得知,传统媒均值为4.44,社会化媒体均值为4.12,传统媒体对实验对象的信息获取行为的影响明显高于社会化媒体。因此,研究假设2得到验证。B因素的专家角色影响作用也非常显著(F=5.245,p < 0.05)。由表 3得知,科学界名人均值为4.37,而业内科学家均值为4.20,表明来自科学界名人的风险信息比来自业内科学家的风险信息使得实验对象的信息获取行为更为活跃。因此,研究假设6没有得到验证。

| 表 3 传播渠道与专家角色对信息获取的影响差异之描述统计 |

| 表 4 传播渠道与专家角色对信息获取影响差异之方差分析 |

其次,食品风险传播渠道与专家角色对信息筛选行为影响的分析数据(见表 6)显示,传播渠道与专家角色对信息筛选的影响没有交互效应(F (1,156)=0.002,p>0.05)。进一步的主要效应方差分析,A因素的媒体渠道影响作用显著(F=5.036,p<0.05)。由表 5得知,传统媒体的边际均值为3.53,社会化媒体的边际均值为3.74,社会化媒体对实验对象的信息筛选的影响明显高于传统媒体。因此,研究假设3得到验证。B因素的专家角色影响作用也显著(F=4.277,p<0.05)。由表 5得知,科学界名人的边际均值为3.54,而业内科学家的边际均值为3.73,表明来自业内科学家的风险信息比来自科学名人的风险信息使得公众的信息筛选行为更为活跃。因此,研究假设7没有得到验证。

| 表 5 传播渠道与专家角色对信息筛选的影响差异之描述统计 |

| 表 6 传播渠道与专家角色对信息筛选影响差异之方差分析 |

最后,食品风险传播渠道与专家角色对信息分享行为影响的分析数据(见表 8)显示,传播渠道与专家角色对信息分享的影响没有交互效应(F (1,156)=1.322,p>0.05)。进一步的主要效应方差分析,A因素的媒体渠道影响作用比较显著(F=10.001,p<0.05)。由表 7得知,传统媒体均值为4.25,社会化媒体均值为3.89,所以传统媒体对实验对象的信息分享行为的影响明显高于社会化媒体。因此,研究假设4得到验证。B因素的专家角色影响作用也非常显著(F=4.345,p﹤0.05)。由表 7得知,科学界名人的边际均值为4.19,而业内科学家的边际均值为3.95,表明来自科学名人的风险信息比来自业内科学家的风险信息使得公众的信息分享行为更为活跃。因此,研究假设8没有得到验证。

| 表 7 传播渠道与专家角色对信息分享影响差异之描述统计 |

| 表 8 传播渠道与专家角色对信息分享影响差异之方差分析 |

通过数据分析与结果讨论,我们发现:

第一,风险传播渠道本身对公众的风险认知和风险传播行为的影响显著,且风险信息通过传统大众媒体渠道传播比通过社会化媒体渠道传播对公众的影响更大。根据研究结果,信息传播渠道的主效应非常显著,表明风险传播渠道本身对公众的影响是显著的,也显示了公众不仅关注风险信息内容,也关注风险信息传播渠道。风险信息通过不同媒体渠道对公众的影响是有差异的。风险信息通过传统的大众媒体比通过社会化媒体进行传播更能提高公众的风险认知水平,使得公众的信息获取行为更为活跃,风险信息分享行为更为活跃。然而,与社会化媒体渠道相比,风险信息通过大众媒体渠道传播会使得公众的信息筛选行为不那么活跃,这表明公众更倾向于相信大众媒体传播的风险信息,更不会对此进行质疑和核实,显示了大众媒体的强大影响力。虽然社会化媒体的影响比不上大众媒体,但的确也对公众产生了影响,正如Pieter Rutsaert等学者(2012)的研究,社会化媒体会影响公众如何接受和理解这些危机信息,也会影响他们的信息搜寻行为。因此,公众在食品风险情境中不仅在意风险信息内容,也在意风险信息从何种渠道发出。

第二,专家角色对处在食品风险情境中的公众产生了显著影响,且科学名人比行业专家对公众的食品风险认知和风险传播行为的影响更显著。根据研究结果,专家角色的主效应非常显著,这表明专家角色对食品风险情境中的公众产生了显著影响。但不同的专家角色对公众的影响是有差异的。在转基因食品风险情境中,科学名人信源比业内专家角色带来的公众的风险认知水平更高,信息获取行为更活跃,信息分享行为更活跃,与行业专家角色相比,科学名人信源使得公众对风险信息更不会产生质疑,更不会对这些风险信息做进一步核实。这表明,处在转基因食品风险情境中的公众由于缺乏对转基因知识的了解,形成了对专家角色的依赖,在复杂的转基因风险面前做选择时,在乎的是哪个专家更有名气。更有名气的专家意味着有更高的信任感。

2. 讨论统计结果表明,无论是对风险认知的影响,还是对风险信息的获取行为,或信息筛选行为,抑或是信息分享行为,信息传播渠道都体现出了显著的影响力。经过传统媒体渠道发出的风险信息比经过社会化媒体渠道发出的风险信息能够使公众的风险认知水平更高,信息获取行为更活跃,信息筛选行为更不活跃,信息分享行为更为活跃。这一研究结果与Friederike Schultz等学者的研究结论一致[10],即传统媒体比社会化媒体使公众对风险二次传播更活跃,公众更有兴趣谈论来自传统媒体的风险信息,也更愿意传播来自大众媒体的风险信息。这也反映了,社会化媒体虽然对公众的风险认知与风险行为产生了影响,但这种影响会受到其他因素的影响。社会化媒体具有互动性、便捷和草根性等优势,但同时社会化媒体环境中信息庞杂,良莠不齐。因此,社会化媒体虽然给公众带来了更多传播的可能性,但公众的实际风险传播行为和传播能力可能受到诸多因素的影响。比如社交媒体Twitter使用者只是关注新闻信息,而不是自我创造新闻并加以传播[19]。由于传统媒体的相对专业性、权威性、客观性和公信力,公众在风险情境等特殊时刻更相信传统媒体,公众的风险认知水平更高,更愿意消费来自传统媒体的风险信息,也更愿意传播来自传统媒体的危机信息,而不是来自社会化媒体的风险信息。值得注意的是,传统媒体渠道使得公众的信息筛选行为更不活跃,这恰好证实了传统媒体的强大影响力:公众对来自传统媒体渠道的风险信息更不会质疑和核实,更加愿意把来自传统媒体的风险信息告诉他人,而公众对来自社会化媒体渠道的风险信息倾向于持更多的质疑和不相信。

实验研究结果也表明,风险专家角色对公众的风险认知和风险传播行为产生了重要影响,且科学名人比业内科学家对公众的风险认知和风险信息传播行为的影响更大。研究假设5、6、7、8都没有得到验证。具体而言,来自科学名人的风险信息比来自业内科学家的风险信息使公众的风险认知水平更高,信息获取行为更活跃,信息分享行为更活跃,信息筛选行为更不活跃。换言之,科学名人的影响力比业内科学家更大。一般而言,业内科学家长期在某一食品安全领域从事研究,对这一领域的食品安全风险状况有比较深的了解,如长期研究转基因食品的主流科学家,对于转基因的食品风险比一般科学家更加清楚,他们的言论更具专业性和权威性。相反,与业内科学家相比,科学名人对食品安全风险领域的了解相对没有那么透彻和深入,其言论也相对缺乏权威性和专业性。这样看来,业内科学家的影响力应该比科学名人更大,但通过研究我们却发现结果恰恰相反。这很可能出于几方面的原因:其一,可能是实验刺激条件的限制。在实验的具体操作中,主持人并没有通过言语对科学名人和业内科学家进行解释,只是通过书面语言对科学名人和业内科学家进行了简介,这很可能造成实验对象只知道科学名人,而并未过多考虑业内科学家的特殊身份。其二,普通公众会倾向于认为科学名人和业内科学家的专业性都很强,他们的言语都有说服力,但科学名人的知名度更高,在食品风险情境中的信任感更高,影响力自然也更大。尤其是转基因这种高科技的生物技术风险,普通公众对转基因食品不了解,即使是专家,对于转基因食品风险认识也存在不同的看法,且这种不同的看法经过媒体的传播已经公开化,很大程度上影响了普通公众对转基因食品风险的认知,很可能使得公众更在乎哪个专家更有名气,哪个专家经常暴露于媒体中,而不是风险本身。有研究证实,科学家对公众的影响很显著,但经常暴露在公开场合的非从事本行业研究的所谓公共专家对公众的影响是最大的[20]。其三,与科学名人相比,业内科学家与产业利益紧密相联,可能存在为该行业利益代言的嫌疑,在政策咨询与引导公共舆论时很难扮演“诚实代理人”角色。以前暴露出的一些危机事件背后似乎有业内科学家的利益博弈。由此,一旦与社会公众存在利益冲突,业内科学家的发声可能会被认为未必是事实,这在某种程度上削弱了业内科学家的影响力。

3. 研究启示从具体的管理实践来看,本研究为风险沟通管理者提供了一个工具,并建议在新媒体环境下风险沟通要全面考察各种传播渠道的作用和影响力,考虑到不同传统媒体渠道对危机风险沟通效果的影响,整合新旧媒体,特别要把社会化媒体的传播渠道纳入到风险沟通管理范畴。本研究的结果表明,大众传统媒体的权威、客观、可控的优势在食品风险沟通中起着关键作用。但社会化媒体对于食品风险沟通的作用越来越大,迫使我们重新反思传统的食品安全风险沟通模式,改变自上而下的食品风险沟通的单一模式,完善食品安全风险信息的发布制度,从整体构架宏观层面考虑风险沟通,提高食品风险沟通的有效性。本研究的结果还表明,社会化媒体环境中的信息源和信息传播方式对处在食品风险情境中的公众产生显著的影响,食品风险沟通管理者要重视社会化媒体环境中的各种风险信息源,尤其要重视大众媒体的微博账户和专家微博账户,他们的一言一行对公众的影响是巨大的。同时要重视微博环境中的风险信息传播方式,特别是转发第三方机构微博信息的传播方式对公众的影响也是显著的,要参与到社会化媒体环境中的风险沟通中去,用第一手的真实信息和权威信息主动去传播,去干预各种社会化环境中的风险信息源,引导他们的风险信息传播行为,特别要重视这些信息源的风险二次传播行为的关注。

食品风险沟通需正确、合理地利用专家角色。越来越多的专家角色出现在食品风险沟通中,这样就产生了一个问题:食品风险沟通的专家数量在增加,不同专家看待风险视角存在差异,而各种不同看法已经越来越公开化和白热化(如不同专家对转基因食品争论),这使得公众无所适从。许多媒体站在自己的利益角度选择有利于自己的专家,导致风险沟通出现偏颇,呈现出这一种尴尬境地:在风险沟通中专家数量的增多带来的不是可信度的增加,而是信任度的下降。本研究结果证实,在转基因食品风险情境中,科学名人比行业专家的影响力更大。一般而言,目前从事转基因食品研究的行业内的主流科学家对转基因风险是最具权威和发言权,但是科学名人不仅依靠专业,更依赖于在科学界已有的名气和影响力发声。这意味着风险沟通管理者在选择专家角色时需要谨慎,大众媒体在进行风险传播时也加强对专家本身的研究和考察。研究结论也提醒,专家应注重提高自身的价值判断、文献积累、实际经验等,行业内的主流科学家应走到大众中,传播科学的风险知识,应使各种专家在实际的风险沟通中发挥正面的社会效益。

4. 研究局限与下一步研究限于能力和成本,本研究在样本等方面有所不足:

其一,在研究样本与研究对象上,本实验样本是大学生群体,其研究结果也未必能反映所有公众的立场。下一步研究有必要采集非学生样本,例如纳入对食品安全更为关注且经常使用社交媒体的家庭主妇作为研究对象。另外,本研究在食品安全风险类型上只处理了转基因食品风险,在后续的研究中可以纳入更多的食品风险类型,提高研究结论的解释力。

其二,在实验内容上,自变量之专家信息源只处理了科学名人和业内专家。随着社交媒体的普及,各种专家基于不同利益考虑试图参与到风险建构中,例如生物科技伦理学家、科技领域的政策咨询专家等专家都活跃在风险沟通中。实际的微博风险传播中,各种信息源相互交错,越来越多的主体试图通过微博等社交媒体建构话语权和影响力。因此,接下来的研究中可考虑纳入更多的风险专家、更多的微博风险信息源进行考察,以便研究如何提高食品风险沟通的有效性。

2. The School of Business, Yulin Normal University

| [1] | 刘振声. 社交媒体依赖与媒介需求研究. 新闻大学, 2013, 117 (1) : 119-129. |

| [2] | 王宇琦, 曾繁旭. 谣言澄清与民众赋权--社会化媒体在风险沟通中的角色担当. 当代传播, 2014 (2) : 14-18. |

| [3] | 曾繁旭, 戴佳, 王宇琦. 技术风险VS感知风险:传播过程与风险社会放大. 现代传播, 2015 (3) : 40-46. |

| [4] | Mei J. S. A., Bansal N., Pang A. New media:a New Medium in Escalating Crises. Corporate Communications, 2010 (15): 143-155. |

| [5] | Procopio C. H., Procopio S. T.. Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Internet Communication, Geographic Community, and Social Capital in Crisis. Journal of Applied Communication Research, 2007, 35 (1): 67-87. DOI: 10.1080/00909880601065722. |

| [6] | Fernandez L, Karlsen R, Melton B.. Health Trust:a Social Network Approach for Retrieving Online Health Videos. Journal of Medical Internet Research, 2012, 14 (1): 14-22. DOI: 10.2196/jmir.1881. |

| [7] | Lucinda A, Brooke F. L, Yan J. How Audiences Seek Out Crisis Information:Exploring the Social-Mediated Crisis Communication Model. Journal of Applied Communication Research, 2012, 40 (2): 188-207. DOI: 10.1080/00909882.2012.654498. |

| [8] | Pieter R, Aine R, Zuzanna P, et al. The Use of Social Media in Food Risk and Benefit Communication. Trends in Food Science & Technology, 2012, 30 (1): 84-91. |

| [9] | Kim J. N, Grunig J. E.. Problem Solving and Communicative Action:A Situational Theory of Problem Solving. Journal of Communication, 2011, 61 : 120-149. DOI: 10.1111/jcom.2011.61.issue-1. |

| [10] | Friederike S, Sonja U, Sandra G. Is the Medium the Message? Perceptions of and Reactions to Crisis Communication via Twitter, Blogs and Traditional media. Public Relations Review, 2011, 37 : 20-27. DOI: 10.1016/j.pubrev.2010.12.001. |

| [11] | Sonja U., Friederike S., Sandra G. Crisis Communication Online:How Medium, Crisis Type and Emotions Affected Public Reactions in the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster. Public Relations Review, 2013, 39 (1): 40-46. DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.09.010. |

| [12] | 王娟, 胡志强. 专家与公众的风险感知差异. 自然辩证法研究, 2014, 30 (1) : 49-53. |

| [13] | Nancy N, Torbjorn M, Paul S. Intuitive Toxicology:Expert and Lay Judgments of Chemical Risks. Toxicologic Pathology, 1994, 22 (2): 198-201. DOI: 10.1177/019262339402200214. |

| [14] | Anders B. Regulating Pesticide Risks in Denmark:Expert and Lay Perspectives. Journal of Environmental Policy & Planning, 2006, 8 (4): 309-330. |

| [15] | 文剑英. 学院科学家角色的新分化. 自然辩证法研究, 2012, 28 (12) : 46-50. |

| [16] | Jeanne P. G, Sarah A. S. Getting Balanced Nutrition Messages Across Communicating Actionable Nutrition Messages:Challenges and Opportunities. Proceedings of the Nutrition Society, 2011, 70 : 26-37. DOI: 10.1017/S0029665110004714. |

| [17] | Paul R W, Julie H, John C, et al. How do South Australian Consumers Negotiate and Respond to Information in the Media about Food and Nutrition. Journal of Sociology, 2011, 48 (1): 23-41. |

| [18] | Sparks P, Shepherd R. Public Perceptions of the Potential Hazards Associated with Food Production and Food Consumption:an Empirical Study. Risk Analysis, 1994, 14 (5): 799-806. DOI: 10.1111/risk.1994.14.issue-5. |

| [19] | Subasic I, Berendt B. Peddling or Creating? Investigating the Role of Twitter in News Reporting. Advances in Information Retrieval, 2011, 11 : 207-213. |

| [20] | Sean D Y, Lauren H, Devan J, et al. Feasibility of Recruiting Peer Educators for an Online Social Networking-based Health Intervention. Health Education Journal, 2012, 4 : 1-7. |

2016, Vol. 6

2016, Vol. 6