2. 中国科学院大学公共政策与管理学院;

3. 中国科学院科技战略咨询研究院

有用知识是经济学研究知识与经济发展关系的一个术语,虽然其作为学术用语从提出到现在不到半个世纪,但在人类发展史上发挥作用的时间恐怕和人类进化史一样长。在有用知识的演进过程中,有两个因素发挥着至关重要的作用,一个是专利制度,另一个是存储介质。当然,这两个因素之所以能够发挥重要作用,与科技创新须臾不可离。专利制度的产生源于保护科技创新的需求,并随着科技创新的发展而发展。存储介质由人脑到机械到电子的发展也由科技创新所决定。由此,我们有可能从专利制度和存储介质两个视角,观察有用知识演进路径。

一、有用知识:基本概念及其演进路径人类对于知识的思考起源可以追溯至中世纪的哲学思辨,随着学科的发展形成了哲学的分支之一知识论(epistemology)。亚里士多德在《形而上学》中断言“求知是人的本性”,荀子在《解蔽》中论道“凡以知,人之性也。可以知之,物之理也”。在知识论领域,对知识的研究从苏格拉底与美诺的讨论开始,到对“泰阿泰德问题”的回答,逐步确立了知识的性质,即知识是证实了的真的信念(knowledge is justified true belief)[1]。

学术领域对于知识分类的研究由来已久,但对于有用知识(useful knowledge)的研究主要出现在20世纪中期。吉尔伯特·瑞尔(Gilbert Ryle)把有用知识划分为“知其窍”(how)和“知其事”(what),一项技术的存在必然可以在“知其窍”(how)中找到认知基础[2]。1965年西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)把“有用知识”概念引入经济学研究,用以讨论现代经济增长[3]。唐纳德·斯托克斯(Donald Stokes)把有用知识分为“波尔象限”和“巴斯德象限”,分别对应由纯粹认知动机驱动的研究和含有用户导向驱动的研究[4]。乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)认为人类知识增长历程是历史上最为深奥、最难刻画的一个现象,并采取独特的视角研究新知识的增长历程,认为上述对有用知识的分类研究类似于生物学的基因型和表现型[5]。还有学者认为两种类型的知识之间具有自我持续的互补性[6]。表现型知识对基因型知识有正向反馈的促进作用[7]。

1. 有用知识的基本组成:Ω知识和λ知识为研究新知识的形成过程以及新知识对技术演进和经济演化的作用,莫基尔重新界定了由库兹涅茨提出的有用知识概念。有用知识是指针对自然现象具有转化为实际应用潜力的知识,可以生产出人工器物、材料、能源和生活用品。

在有用知识的基础上,莫基尔将有用知识分为两类,一类是关于自然现象和规律的命题知识(propositional),称作“Ω知识”,其具有认知性,也可以称之为信念。命题知识的特点体现为发现,即揭示自然规律的真相,这种真相是自始至终存在的,在没有被社会中的任何人发现前也是存在的。Ω知识包含两种形式,其一是对自然现象的观察、分类、测量和编目;其二是通过感知而建立起来的支配这些自然现象的规律、原理和自然法则。

另一类是由命题知识生成的关于“如何”的具有作业指导性的指令知识(prescriptive),称作“λ知识”,其具有技艺性,也可以称之为技术。指令知识的特点则体现为发明,即创造出一套指令系统,执行这套指令系统就可以使之前不可能的某些事情成为可能。λ知识则是包含设计和指令的一种技术操作手册,可以指导行动者完成知识产品的生产。

2. 专利制度与有用知识的生产:P知识根据社会学、经济学和管理学等领域学者对有用知识理论的研究基础,在此提出专利知识,即通过专利制度将Ω知识与λ知识组织起来形成的方案式知识,记为“P知识”。虽然专利知识可以整合起分布在研发、生产、工程、经验等多领域的散点知识,使知识组合起来投入生产,但专利制度的有效运行与传递则是有用知识生产的重要制度保障。知识生产过程作为社会建构的组成部分,需要以制度化的方式实现[8],知识产权管理要使得知识生产更有效也需要制度化的方式。

专利制度作为知识产权制度的起源,有学者认为源于1474年威尼斯发布的《发明法》[9],也有学者认为源于1624年英国的《垄断法案》[10]。专利制度的发展与有用知识生产息息相关,专利制度的发展历程可以划分为四个阶段(见表1)。

| 表 1 专利制度发展历程 |

在专利制度萌芽之前,并非没有技术的发明运用。受限于农业经济形态下自给自足的手工生产方式,技术进步不具备规模化的生产价值,工匠社会地位较低,技术对经济发展的价值还未得到广泛的社会认可。究其本源,技术作为λ知识尚不具备系统的Ω知识基础,依靠偶然、兴趣、好奇的发明没有形成可复制的知识生产模式,也难以成为经济社会发展的主流影响因素。

工业经济时期专利制度完成了从特权到私权的转变,也经历了反专利运动的制度存废之争,最终在美国建立起了影响至今的制度雏形,并在世界范围内形成了与经济发展密切相关的制度体系。两次工业革命对经济发展的突出贡献表现为工厂的大机器生产,技术发明得到重视,技术工人的社会地位得以提高,早期专利制度为科学技术的进步准备了制度环境。

信息经济时期专利制度在工业发达国家完成制度体系构建后,以“知识产权”为整合性的制度术语开始走向国际化,知识产权制度的国际化发展逐渐趋于统一和规范。此时科技发明存在于目标明确、组织严密的研发活动中,且愈发依赖于公司、大学和政府的参与,独立发明人逐渐淡出历史舞台。知识生产与其所需的专利制度以协同演化的方式改变。

数字经济时期围绕人工智能、数据安全、网络安全等数智技术,各国开始制定新一轮的发展战略。人工智能算法对数据与信息的筛选处理能力在逐渐影响人类行为,对于人工智能产出物的专利权以及人工智能作为发明人的适格与否等问题逐渐成为科学家、企业家、技术人员与政府的共同关注点。

3. 存储介质与有用知识的生产:从IT到AI(1)存储介质:知识载体

不同种类的知识存储是知识增长的根基,知识存储的方式即知识载体。对此,莫基尔认为知识既可以存储在人的头脑里,也存储在可以重复获取的存储装置中(即外部存储器)。对于外部存储器的研究,可以追溯到斯坦利·赖特(Stanley Reiter)[11],他定义了一种超大规模的集合E,即把能用语言符号(包括数学符号)建构的所有可能语句都包括在内,而作为个体的每个知识都是E的子集。Ω知识与λ知识一样,都既可以存储于人的头脑中,也可以存储于外部存储器中。与Ω知识不同,λ知识可以通过人造器物的方式进行自我存储。继而有学者提出,知识存储形式分为记忆态知识、记述态知识和集成态知识[12]。记忆态知识活跃在人类的大脑皮层中,表现为个体智力与才能,可以通过与周边环境的交互感知存在。记述态知识是语言、文字诞生后的一种直观的、具有视听效果的知识。集成态知识以工具的形态结构传承人类知识。

综上,把作为存储介质的知识载体记为“E”,分成人脑内与人脑外两大类。人脑内的知识存储于个体、团队;人脑外的知识存储于资料与工具。自科学知识体系建立以来,工具经历了机械化、信息化与智能化的变迁。人工智能技术使工具突破了知识载体的限制,具备了独立处理数据与信息的能力。

(2)有用知识生产的构成要素

基于对有用知识理论、知识生产过程与知识载体的研究,有用知识的构成要素应包括命题知识、指令知识、专利知识与知识载体等维度(见表2)。其中,Ω代表命题知识,即发现科学;Ω'代表增量的命题知识;λ代表指令知识,即发明技术;λΩ代表具有认知基础的指令知识;λΩ+P代表具有认知基础与专利基础的指令知识;λ'代表产品化的指令知识;P代表专利知识;P'代表增量的专利知识。随着科学技术发展,有用知识要素也会发生变化,知识生产逻辑中有用知识要素的发展具有从隐性到显性的变化特征。

| 表 2 有用知识的构成要素 |

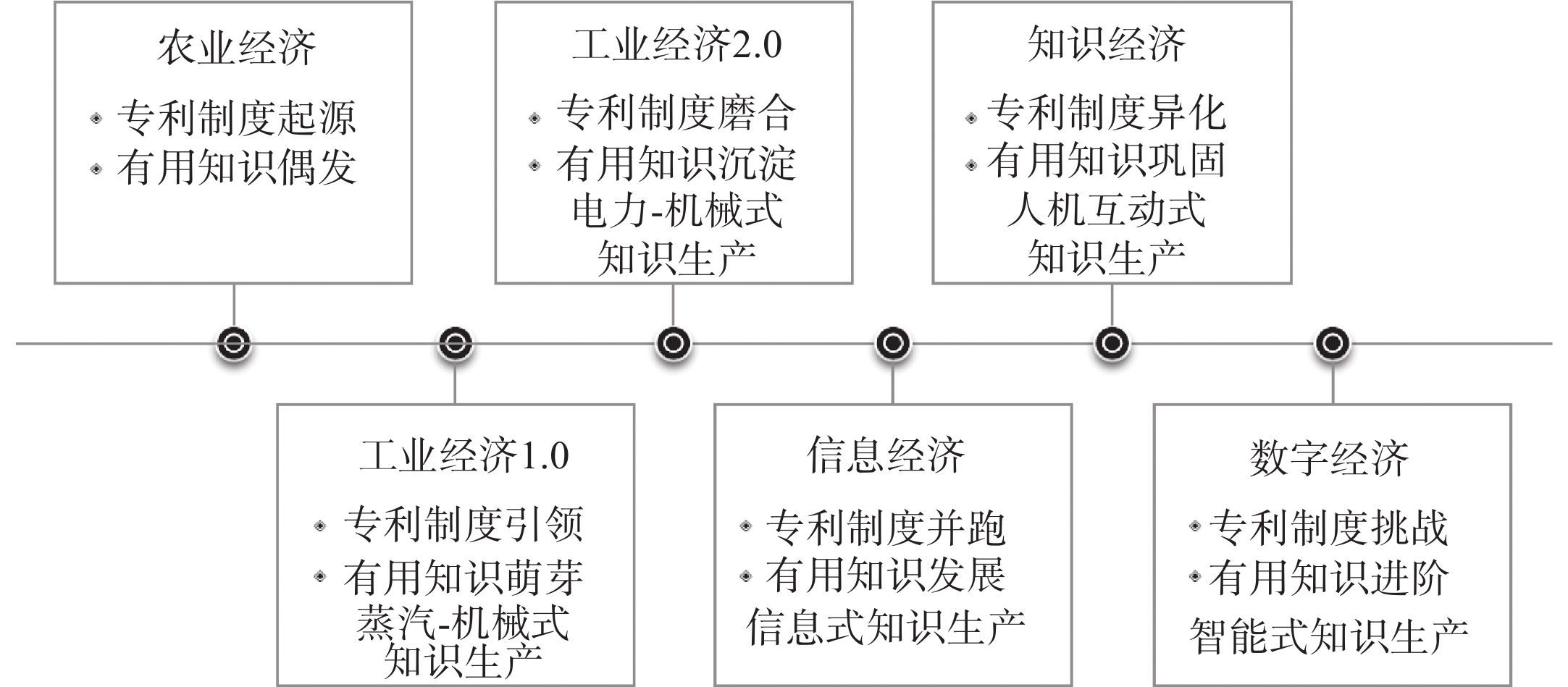

有用知识的生产和变革是一个复杂的系统演进,知识生产与管理制度之间的关系在不断变化(见图1)。在不同的历史阶段,有用知识经历了萌芽期、沉淀期、发展期、巩固期和进阶期,与此同时专利制度也经历了引领期、磨合期、并跑期、异化期和挑战期。数智技术已成为加快经济社会发展的新技术范式[13-14],技术范式是立足于自然科学原理来解决技术经济问题的模式。技术范式作为一个无固定学科所属的弹性概念[15],最早由意大利经济学家乔瓦尼·多西(Giovanni Dosi)提出[16]。随着研究语境和研究问题的发展变化,技术范式研究已拓展到多领域,形成了多元的“技术+”范式[17]。从有用知识生产的视角,以智力成果的应用形式为标准,基于经济学家卡洛塔·佩雷斯(Carlota Perez)[18-19]的研究基础,归纳不同时期的知识生产特征(见表3)。其中,在时间跨度较长的工业经济时期包含了第一次工业革命和第二次工业革命,且两次工业革命的有用知识生产发生了较大改变,进一步将有用知识生产的机械式特征分为蒸汽-机械式和电力-机械式。因此,将第一次工业革命时期记为工业经济1.0,第二次工业革命时期记为工业经济2.0。

|

图 1 有用知识与专利制度的发展演化 |

| 表 3 知识生产特征 |

剖析有用知识生产的演进特征,可以从有用知识的构成要素与知识载体的发展变化入手,进而分析各阶段的知识生产路径。其中,值得关注的是人与机器参与知识生产的比重变化,机器作为人造物,其自身的智能化程度不断增强,参与有用知识生产的作用也不断增加。

1. 制度的引领与有用知识的萌芽专利制度诞生于威尼斯,后传至法国、德国和英国,得以在欧洲多国萌芽。专利制度可应用于工业生产的λ知识、工商业经济贸易以及思想文化上的“文艺复兴”,是促进威尼斯1474年专利法诞生的重要因素,为科技发展和知识生产创造了良好的制度环境。

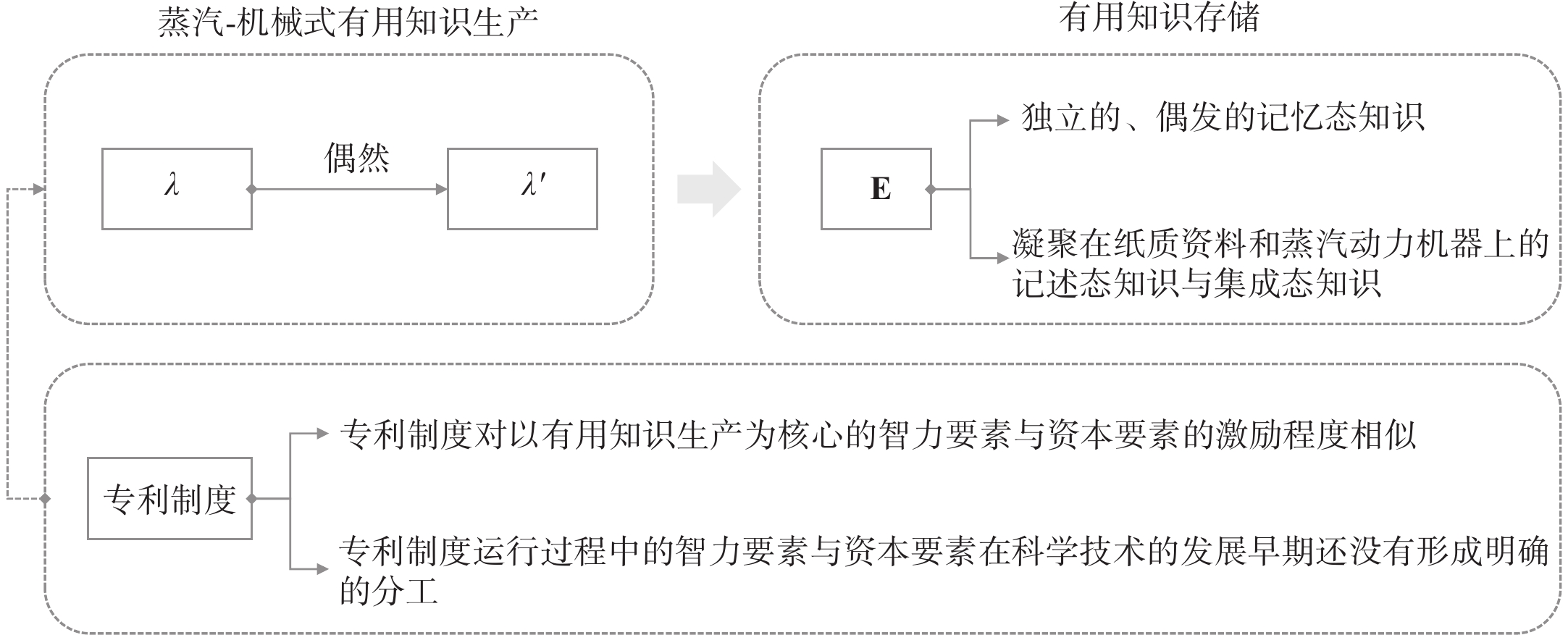

在科学革命之前,符合现代科学范式发展方向的Ω知识还处于自我发现的过程中,尚未有效作用于λ知识在产品生产中的运用,属于科学的Ω知识体系才开始从无到有的建立起来。此时知识生产多以λ知识的自我进步为主,λ知识和Ω知识以一种偶然的、平行的关系各自发展,P知识还没有成为能够整合散点Ω知识和λ知识的方案知识。在以λ知识为主的知识生产时期,知识多存储于具有手工技艺的个体脑内和个性化的资料器具中。脑内知识存储是独立的、偶发的记忆态知识,脑外知识存储则是凝聚在纸质资料和蒸汽动力机器上的记述态知识与集成态知识。

基于上述分析,得出蒸汽-机械式知识生产路径(见图2)。自科学革命开始,经过第一次工业革命的发展,再到第二次工业革命之前,有用知识发展过程中的随机性在减少,方向性则更明确,“创新过程正在逐渐地减少达尔文进化色彩(less Darwinian)”[20]。

|

图 2 蒸汽-机械式知识生产路径 |

在蒸汽-机械式知识生产路径中,知识生产环境以个体化的家庭作坊和发明工坊为主,可用于生产的知识创造是从λ知识到λ'知识的偶然过程。以蒸汽为动力的机器被发明或改进后应用于生产过程,因此,蒸汽-机械式知识生产路径中人与机器参与知识生产的比重特征是机器生产节约人的体力。在专利制度的视角,专利制度对以有用知识生产为核心的智力要素与资本要素的激励程度相似。在手工式与早期的蒸汽-机械式的生产条件下,专利制度运行过程中的智力要素与资本要素在科学技术的发展早期还没有形成明确的分工。资本要素多为以工厂主为代表新兴的工商业阶级,智力要素主要为与发明工坊或家庭作坊融为一体的发明家。

2. 有用知识的沉淀与制度的磨合经过蒸汽时代的科技发展,传统制度对技术发展的限制愈发明显,其中不乏知识生产路径中Ω知识与λ知识合作所需P知识的因素。随着工业革命的完成,在经历了存废争论与私权转换后,西方各国先后建立起了逐渐完善系统的现代化专利制度体系。从蒸汽时代到电力时代,科技发展使Ω知识与λ知识形成规范化、系统化的知识体系,新技术带来的机器生产规模不断扩大,逐渐代替传统的人力劳动。

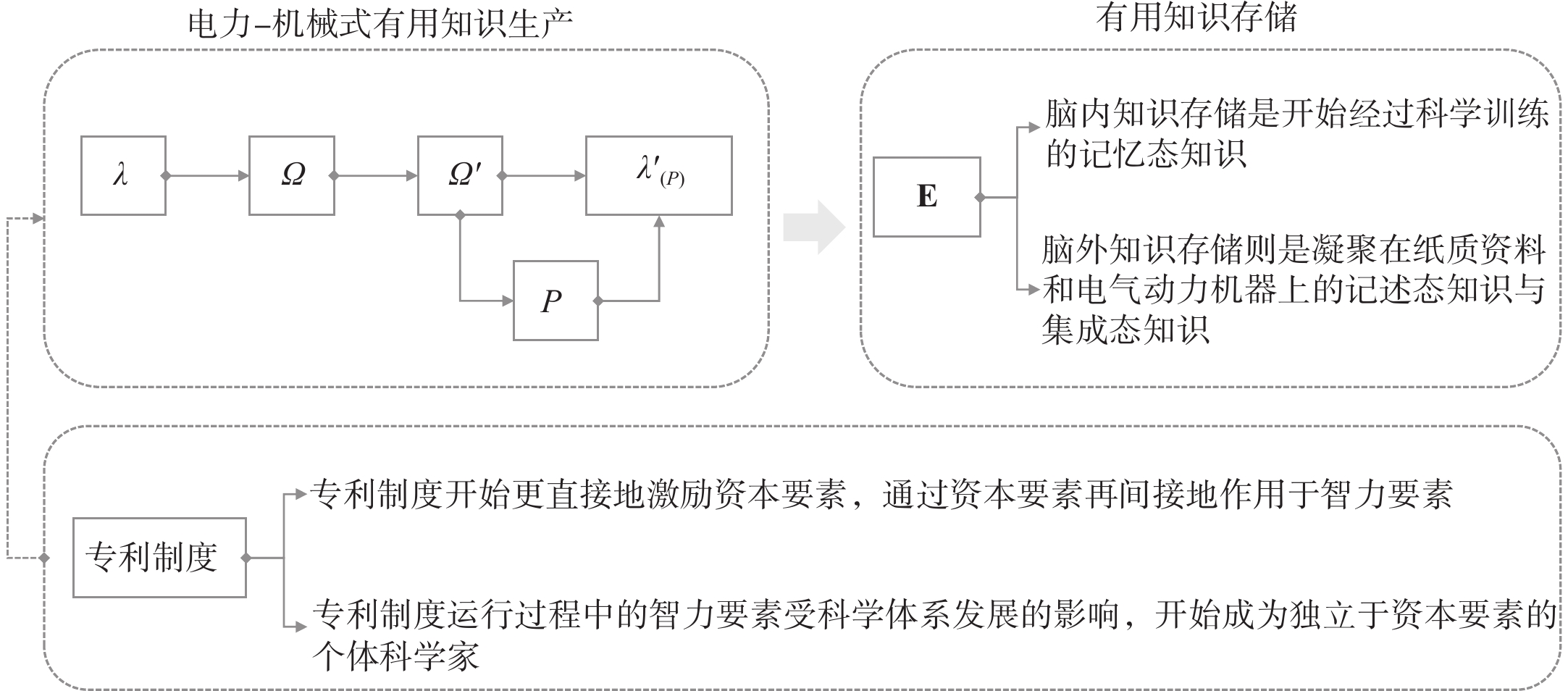

在经历了蒸汽-机械式Ω知识的发现积累后,电气-机械式Ω知识构成的科学认知基础越来越大,规范的科学研究方法逐渐形成。Ω知识开始为λ知识提供相对较窄的认知基础。但相较于蒸汽-机械式,λ知识不再是孤立于自身的发明,λ知识和Ω知识之间初步建立起了双向促进机制。P知识在经历了专利制度的体系化完善后,开始具备参与Ω知识到λ知识组织过程的意识。第一次工业革命后科学与技术开始融合,意味着Ω知识与λ知识互相促进共同作用于知识生产。电磁理论的发现与电动机、发电机等电力机器的发明,需要经过系统科学训练的科学家完成。电力-机械式脑内知识存储是经过科学训练的记忆态知识,脑外知识存储则是凝聚在纸质资料和电气动力机器上的记述态知识与集成态知识。

基于上述分析可知,P知识的组织作用还不明显,知识生产主要依赖于Ω知识和λ知识的二元合作,由此得出电力-机械式知识生产路径(见图3)。

|

图 3 电力-机械式知识生产路径 |

在电力-机械式知识生产路径中,知识生产环境从发明工坊转移到了以科学化环境为主的工业实验室。以电力为动力的机器经原理发现与技术发明后用于工业生产,生产技术比蒸汽时代的进步更多。因此,电力-机械式知识生产路径中人与机器参与知识生产的比重,表现为机器生产代替人的体力劳动。在专利制度的视角,由于电力-机械式生产时期的智力要素逐渐与资本要素分离。因此,专利制度开始更直接地激励资本要素,通过资本要素再间接地作用于智力要素。在电力-机械式的知识生产条件下,专利制度运行过程中的智力要素受科学体系发展的影响,开始成为独立于资本要素的个体科学家。

三、有用知识生产的加速与制度的发展纵观两段机械式专利制度与有用知识生产的发展历程,两者之间呈现出“先制度后知识”的特征,即先有专利制度环境基础,后有科学技术加速发展。而到了19世纪后期第二次工业革命与专利制度向现代化转变的时期,美国从英国手中得到了接力棒,则渐渐呈现出“知识与制度互相促进”的发展特征。在20世纪后期的信息经济时期,以美国发展为首的科技经济发达国家已经完成了科技与专利的融合发展,有用知识生产与制度理论实践之间达到了“知识与制度同速”的发展特征。自信息经济后期再到短暂的知识经济,基于信息通信技术而来的互联网、大数据、人工智能等新知识的发展速度呈加速趋势,制度化的管理规范晚于新知识的进步,除专业科学家和高级计算机技术专业从业者以外的大部分制度研究者对人工智能等具体算法的实际运行原理难以把握。因此,知识生产路径与制度理论实践之间呈现出“先知识后制度”的特征。

1. 有用知识的发展与制度的并跑在信息经济时期,以美国发展为首的科技经济发达国家完成了科技与专利的融合发展,有用知识生产与制度理论实践之间形成了“知识与制度同速并跑”的发展特征。以专利制度为主的知识产权制度完成了世界范围内各国内部的适应性发展,在受到高新技术产品的国际贸易与保护需求后,专利制度进一步向国际化发展。信息经济时期的制度经过两个世纪的科技与生产实践的打磨,越发符合科技与经济发展的需要,为信息通信技术的快速发展提供了良好的制度环境。

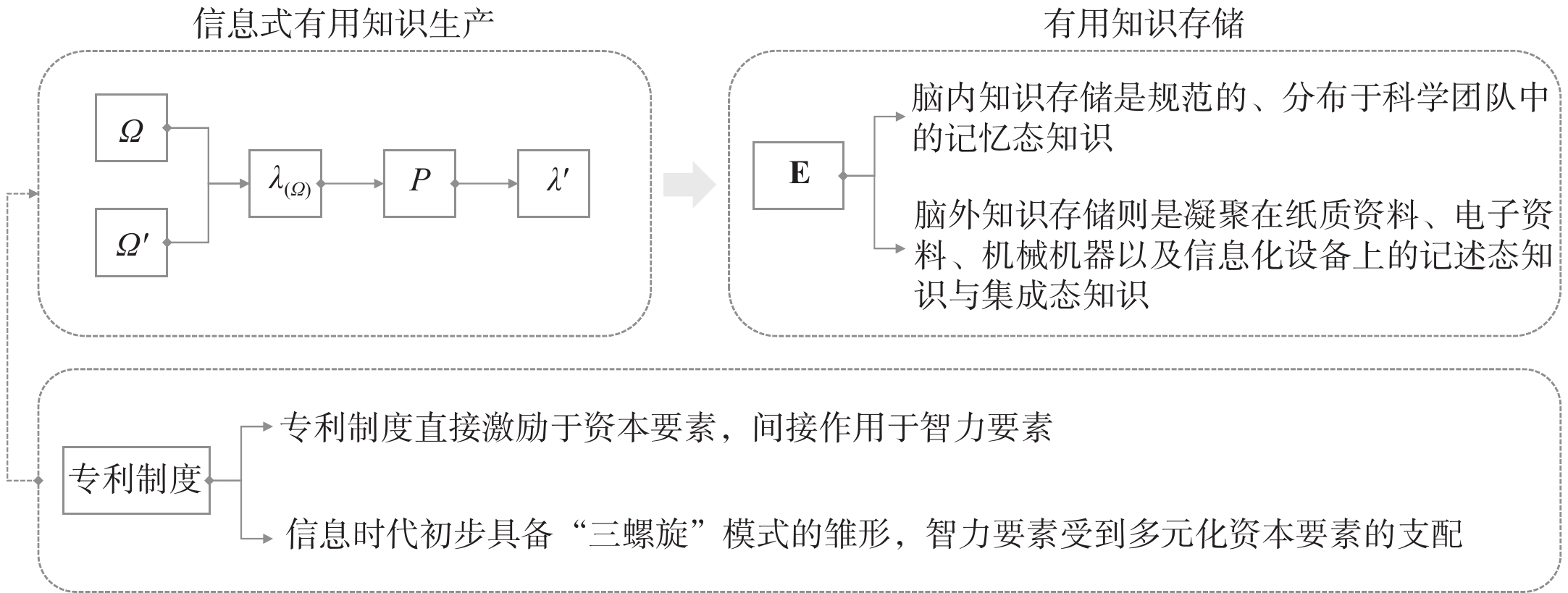

信息经济时期网络信息传播速度加快,信息的价值不断提高。Ω知识基本完成了现代科学体系的建构,在各个学科领域增量的Ω'知识迅速发展积累。与机械式相比,信息式λ知识来源于Ω知识的认知基础更宽。Ω知识作为认知基础对λ知识的贡献足以形成知识生产过程中的关键环节,即λΩ知识。P知识开始正式组织Ω知识与λ知识的生产过程,P知识与Ω知识、λ知识的联系逐渐密不可分。信息式P知识开始具备制度激励外的知识组织作用,不再只是特权下的荣誉授予,或是制度建设时期的鼓励性政策工具。信息式脑内知识存储是规范的、分布于科学团队中的记忆态知识,脑外知识存储则是凝聚在纸质资料、电子资料、机械机器以及信息化设备上的记述态知识与集成态知识。

由上述分析得出信息式知识生产路径(见图4),Ω知识、λ知识与P知识形成三元合作的雏形。经过电力-机械式知识生产时期专利制度与科学技术的发展,P知识已经成为λ知识产品化不可缺少的组成部分,知识生产路径开始呈现出以P知识为枢纽的Ω知识、λ知识与P知识的合作形式。

|

图 4 信息式知识生产路径 |

在信息式知识生产路径中,知识生产环境从科学化的工业实验室进一步发展为专业化的研发实验室,包括企业研发实验室、大学中的专业团队和政府研究机构中的研发团队。随着科学技术体系的完善,基础性研究和应用性研究开始难以兼顾于单一实验室。由此逐渐分化为企业实验室侧重于应用性研究,大学与科研院所侧重于基础性研究。到20世纪70年代复杂性技术占世界30种主要出口商品的43%,到2005年增加为87%[21]。自此,科学研究所需的费用越发昂贵,政府和大型企业的资金支持使科学更多地被特殊利益所束缚。

计算机的发明使知识载体发生巨变,信息式机器发展的人机比重以节约人的脑力劳动为主要特征。以半导体为代表的电子学是λ知识与Ω知识有连续反馈的重点领域,半导体具有与其他技术组合的能力,可以和自下而上的创新进行互补,应用性极广。电子学与其他发明的组合使相关知识不断增长且无减缓的迹象,这种现象驱使着“新经济”的诞生。以计算机为典型代表的信息革命,是区别于工业经济的分水岭,知识的生产和配置发生了深刻变化,每一种编码知识的边际获取成本开始急剧降低。通信方式的改进、知识存储成本的下降和知识获取成本的减少,都为人类脑力劳动的节约提供了前提条件。

在专利制度的视角,信息时代智力要素与资本要素彻底分离,且智力要素受到资本要素的雇佣与资金支持,因此,专利制度直接激励于资本要素,间接作用于智力要素。由于科学认知基础与技术研发成本的迅速增长,智力要素受到多元化资本要素的支配。信息时代初期已具备“三螺旋”模式(Triple Helix Model)的雏形,专业的科学家团队或受聘于大型创新企业,或任职于高校以项目方式合作,或供职于政府主导的研究机构。由大型创新企业以市场需求为导向的科技研发开始融合多种形式的智力要素与资本要素。

2. 有用知识的巩固与制度的异化在信息经济向数字经济过渡的中间,短暂地经历了知识经济时期。知识经济时期的知识生产特征处于信息式的增量增速状态,是向智能式发展的过渡形态。以应用为导向的快速发展更加凸显了不同知识要素的特征,知识生产形成了以跨国公司为核心的多元合作趋势。在知识产权强保护和亲专利政策的影响下,专利制度发展趋向异化并衍生出了“专利蟑螂”的投机空间。

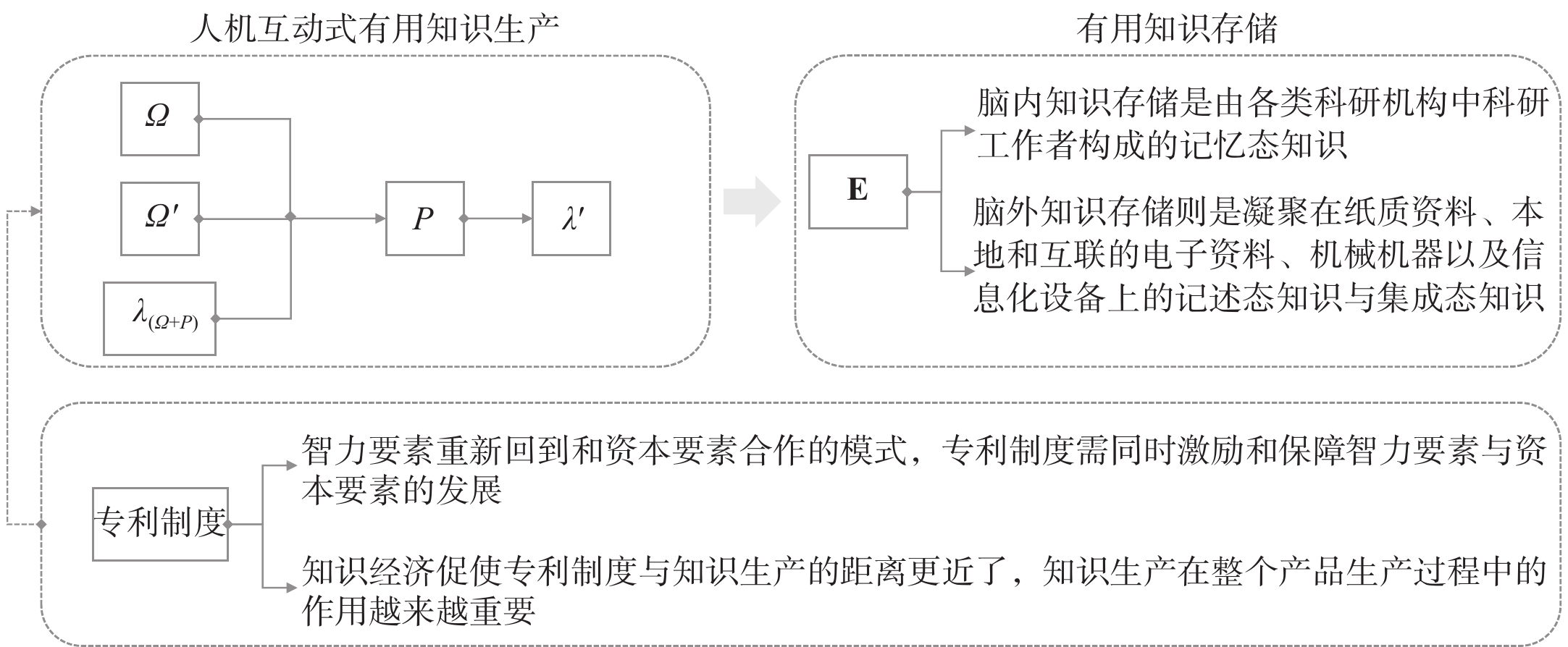

人机互动式有用知识生产对Ω知识的需求已经具备明显的巴斯德象限研究特征。Ω'知识的波尔象限研究特征在基础研究领域还有体现,在应用研究领域对科研成果的转移转化逐渐成为研发活动的核心目标。λ知识表现出多元化构成的特征,从仅具备Ω知识基础的λΩ知识,发展到了既具备Ω知识基础又具备P知识基础的λΩ+P知识状态。P知识在成为构成λ知识的成分后,其对分散化知识的组织能力进一步提升。P知识已经成为Ω知识与λΩ+P知识应用于生产过程的必备要素,与此同时伴随P知识组织能力的成熟,开始被知识应用者当作商业竞争中的攻防策略之一。人机互动式脑内知识存储是由各类科研机构中科研工作者构成的记忆态知识,脑外知识存储则是凝聚在纸质资料、本地和互联的电子资料、机械机器以及信息化设备上的记述态知识与集成态知识。

基于上述对有用知识要素基本情况的归纳分析,人机互动式知识生产的Ω知识、λ知识与P知识的三元合作进一步深入,λ知识呈现出构成基础多元化的特征,由此得出人机互动式知识生产路径(见图5)。

|

图 5 人机互动式知识生产路径 |

随着信息通信相关技术的发展与基础设施的普及,各类信息可以通过计算机和互联网实现跨时空的转移和再利用,λ知识的多元化特征得到充分体现,使技术创造力的空间更为广阔。专利制度在国际化的过程中与科技知识生产的密切度进一步加深,达到显性状态的P知识作为技术方案的组织能力逐步加强。组合已有技术得到新技术已不再稀奇,更深层次意义上的组合意味着技术不仅可以把另外一些技术全部吸纳进来,还可以引入这些技术的指令集和它们的认知基础,使最佳实践的技术更有可能得到广泛应用。

信息通信技术对其他技术的一个重要性影响体现于降低了知识获取成本的基准,信息经济以来Ω知识持指数级增长,专业分化加速进行,专业领域更为狭窄。现代信息技术为科学研究工作提供了新工具,形成了从λ知识到Ω知识的强烈的正向反馈效应。因此,在人机互动式知识生产路径中,知识生产环境在专业化研发实验室的基础上发展为由多方科研工作者构成的合作化环境,正如“三螺旋”模型提出的大学-产业-政府之间的科技创新合作关系揭示了日渐成熟的知识生产模式。

如果有用知识加速增长的同时没有获取技术的变化,必定会因为知识管理的困难而出现知识收益逐步降低的结果。人机互动式作为衔接信息式和智能式的过渡期,信息化发展不断增量增速,人的脑力计算与处理效率面临极限挑战,计算机的优势愈发明显。

在专利制度的视角,知识经济促使专利制度与知识生产的距离更近了,知识生产在整个产品生产过程中的作用越来越重要,且具备知识生产能力的人才愈发专业化,知识生产能力的学习成本越发高昂。随着信息通信技术向着互联、物联、智能的方向发展,智力要素的重要性再次增加,官产学合作的“三螺旋”模型理论成熟于该时期,也说明了智力要素重新回到和资本要素合作的模式,专利制度需同时激励和保障智力要素与资本要素的发展。

3. 有用知识的进阶与制度的挑战互联网、大数据、人工智能等新知识的发展不断加速,大部分制度研究者对人工智能等算法的运行原理难以有效把握,制度化的管理规范愈发难以追赶知识生产的速度。知识生产路径与制度理论实践之间呈现出“先知识后制度”的特征。

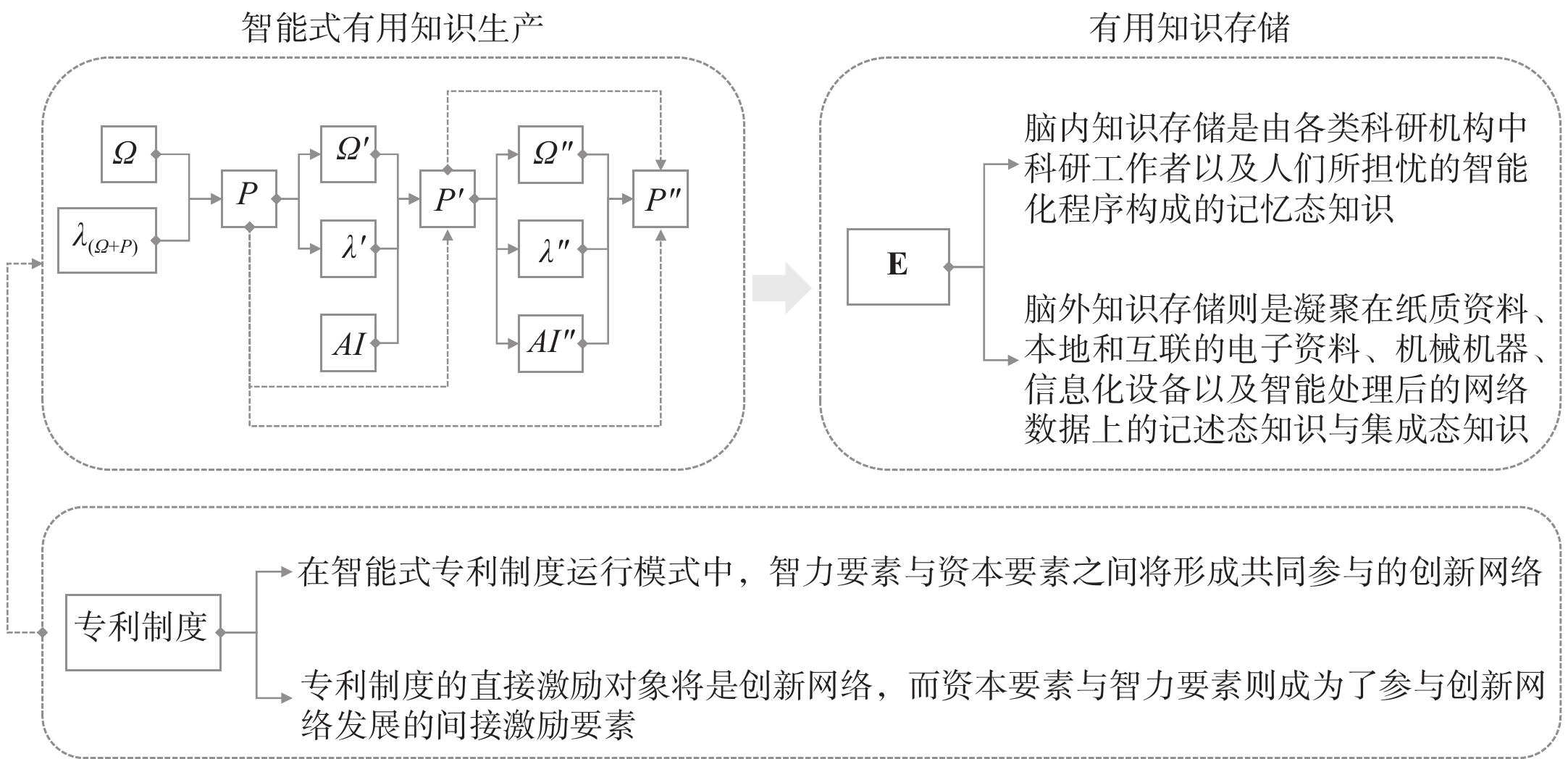

经过三个世纪的积累,认知基础已经相对成熟且系统化的Ω知识在智能时代发生颠覆式改变。数智技术深入多学科领域的研发过程,为研究工作提供新工具的方式,λ知识到Ω知识的正向反馈效应强烈。多元化的λ知识与AI合作是智能式知识生产的重要特点。莫基尔认为发明λ知识的人和使用技术的人所需要的知识是不同的,并采用胜任力(competence)区别发明一种新技术所需的知识和使用一种新技术所需的知识。胜任力是指在某些技术单元中执行λ知识指令的能力,即对指令中编码知识的解码能力。AI运用算法“理性”可以比人脑更迅速地完成对大量信息的处理。在AI脱离作为人类科技成果的人工器物身份之前,其算法“理性”来源于人为设定。但是当AI与人类同时成为知识生产路径中的一环,甚至AI具有比人类更容易习得、存储量更大、处理速度更快的优势。因此,智能式脑内知识存储是由各类科研机构中科研工作者以及人们所担忧的智能化程序构成的记忆态知识,脑外知识存储则是凝聚在纸质资料、本地和互联的电子资料、机械机器、信息化设备以及智能处理后的网络数据上的记述态知识与集成态知识。

智能式P知识具有与人类关系紧密的知识生产组合化特征,未来的有用知识或许会从科学理性发生较大的转变,人与AI间的专利知识制度化难题将成为智能式新思考。基于上述分析得出智能式知识生产路径(见图6),Ω知识、λ知识与P知识在三元合作模式的基础上深入发展形成网络合作特征。

|

图 6 智能式知识生产路径 |

在人机互动式后期P知识的组织能力已经是科技创新不可或缺的环节,对专利数据挖掘的研究大量涌现。智能式知识生产路径形成更复杂的网络,最关键的影响因素是AI参与知识生产的状态从隐性逐渐发展为显性。人工智能作为科技成果,它所包含的数据、信息是尚未处理的集成态知识,把网络中的记述态知识通过程序的“黑箱”集成化。但是,当人工智能作为一种具备独自分析能力的“特殊创造者”时,隐藏在其运算结果背后的信息与可升级程序不再是简单的集成态知识,或许是独立于人脑的记忆态知识,是于人类而言的隐性知识,于AI自身而言的显性知识。网络中的数据信息作为数字经济的重要资源,其内隐化过程依赖智能算法的处理,人类使用者则受到处理结果的影响与支配。

在智能式知识生产路径中,知识生产环境逐渐呈现网络化合作的趋势。随着“三螺旋”模型的多螺旋化,可以预见的智能式科技创新活动由多样化研发组织构成,多元主体的有效协同合作将成为创新网络的必修课。莫基尔曾认为虽然包括数字技术在内的很多现代技术可以有较多的编码化,但21世纪仍然存在很多缄默知识,与隐性知识相似,它们不能从存储装置中有序获取,需要雇用有能力加工这些知识的人来获取,比如技术咨询师。

在未来的智能式知识生产路径中,人与机器参与知识生产的比重,将以智能化生产代替人的脑力劳动为主要特征。AI作为科技发明的知识产品,其特殊之处不仅仅在于带动某个产业领域的技术进步,而是渗透到了所有人的生活中,并且渗透的程度是以往知识产品所未触及的领域。

在专利制度的视角,在智能式专利制度运行模式中,智力要素与资本要素之间将形成共同参与的创新网络。20世纪末的知识经济发展时期带来了专利申请量和诉讼量的爆炸式增长,专利制度在实践中异化带来的负面影响逐渐被人们更清晰地认知。智能式专利制度的直接激励对象将是创新网络,资本要素与智力要素则成为了参与创新网络发展的间接激励要素。

四、结 语随着科技的发展知识载体不断发生变化,有用知识生产不断加速,机器在有用知识生产过程中的重要性不断提高,制度从引领到追赶面临新的挑战。工业经济时期,蒸汽-机械式知识生产开启了机器对人类体力的节约模式,电力-机械式知识生产则发展为机器逐步代替人类体力劳动。信息经济时期,信息式知识生产开启了机器节约人类脑力劳动模式。数字经济时期,智能式知识生产或将开启代替人类脑力劳动的发展模式,人类活动越来越依赖于智能算法提供的便利。

人工智能汇集了多种知识属性,既包括作为人类产出物而言的集成态知识,也包括人力范围外独特的记忆态知识与记述态知识,即由智能算法构成的记忆态知识与由网络数据构成的记述态知识。在制度愈发复杂和数字技术加速发展的背景下,人工智能技术的发展应用给知识和制度带来了双重挑战。人工智能参与知识生产的过程,不仅是对人类脑力劳动的替代,更是对包括专利制度但不限于专利制度的多种法律制度提出了难以界定厘清的难题。

| [1] |

胡军. 知识论. 北京: 北京大学出版社, 2006: 45−67.

|

| [2] |

Ryle G. The Concept of Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1949: 14.

|

| [3] |

Kuznets S. Economic Growth and Structure. New York: W. W. Norton, 1965: 85−87.

|

| [4] |

Stokes D. Pasteur’s Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Washington, D. C. : Brookings Institution, 1997: 17.

|

| [5] |

Mokyr J. Science, Technology, and Knowledge: What Historians can Learn from an Evolutionary Approach. Working Papers on Economics and Evolution, Ger: Max Planck Instirute for Research into Economic Systems, 1998: 3.

|

| [6] |

Milgrom P, Qian Y, Roberts J. Complementarities, Momentum, and the Evolution of Modern Manufacturing.

American Economic Review, 1991, (2): 84-88.

|

| [7] |

Price D S. The Nature of Knowledge. Are Models of Scientific Change Relevant?. Dordrecht: Kluwer, 1984: 49−56.

|

| [8] |

彼得L伯格, 托马斯. 卢克曼. 现实的社会构建:知识社会学论纲. 吴肃然, 译. 北京: 北京大学出版社, 2019: 54−111.

|

| [9] |

李宗辉. 历史视野下的知识产权制度. 北京: 知识产权出版社, 2015: 25−27.

|

| [10] |

吴汉东. 知识产权法. 北京: 北京大学出版社, 2019: 30.

|

| [11] |

Reiter S. Knowledge, Discovery and Growth. Northwestern University Center for Mathematical Studies in Economics and Management Sciences. Discussion Paper, 1992: 1011.

|

| [12] |

何立民. 知识简史. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2015: 33−41.

|

| [13] |

杨青峰, 任锦鸾. 发展负责任的数字经济.

中国科学院院刊, 2021, 36(7): 823-834.

|

| [14] |

Frolov D P, Lavrentyeva A V. Regulatory Policy for Digital Economy-holistic Institutional Framework.

Montenegrin Journal of Economics, 2019, 15(4): 33-34.

DOI: 10.14254/1800-5845/2019.15-4.3. |

| [15] |

周璐, 罗立国. 技术范式视角下的专利制度演进路径分析.

科学学研究, 2021, 39(8): 1428-1436.

DOI: 10.3969/j.issn.1003-2053.2021.08.009. |

| [16] |

Dosi G. Technological Paradigms and Technological Trajectories.

Research Policy, 1982, 11(3): 147-162.

DOI: 10.1016/0048-7333(82)90016-6. |

| [17] |

邬晓燕. 论技术范式更替与文明演进的关系——兼论以绿色技术范式引领生态文明建设.

自然辩证法研究, 2016, 32(1): 122-126.

|

| [18] |

Perez C. Technological Revolutions and Techno-economic Paradigms.

Cambridge Journal of Economics, 2010, 34(1): 185-202.

DOI: 10.1093/cje/bep051. |

| [19] |

Perez C. Structural Change and Assimilation of New Technologies in the Economic and Social Systems.

Futures, 1983, 15(5): 357-375.

DOI: 10.1016/0016-3287(83)90050-2. |

| [20] |

乔尔·莫基尔. 雅典娜的礼物: 知识经济的历史起源. 段异兵, 唐乐, 译. 北京: 科学出版社, 2011: 29−79.

|

| [21] |

袁锋. 专利制度的历史变迁:一个演化论的视角. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 179.

|

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences;

3. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences

2025, Vol. 15

2025, Vol. 15