| 我国泥炭资源开发利用现状及建议 |

2. 中国地质大学(北京),北京 100083

2. China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083, China

泥炭又称草炭或泥煤, 是未完全分解和已分解的有机残体(主要是植物残体), 长期积累起来的物质[1]。它富含有机质、纤维素和多种物质成分,在能源、工业、农业、牧业、环境保护以及医药卫生等方面有着广阔的用途和开发前景,是一种具有多种用途的宝贵自然资源[2]。传统利用泥炭资源的途径主要是作为工业及民用燃料,在农业上用作堆沤制肥和改良土壤[3]。在我国步入新时代形势下,土地改良、食品安全、环境保护和生态文明建设等需求,对我国泥炭产业的发展也提出了新的现实要求。泥炭这种绿色、健康、洁净和安全的有机矿产,在现代农业、食品安全和环境修复中应该可以发挥更重要的作用。泥炭资源也由传统的能源矿产转变成为战略性新兴产业矿产资源。

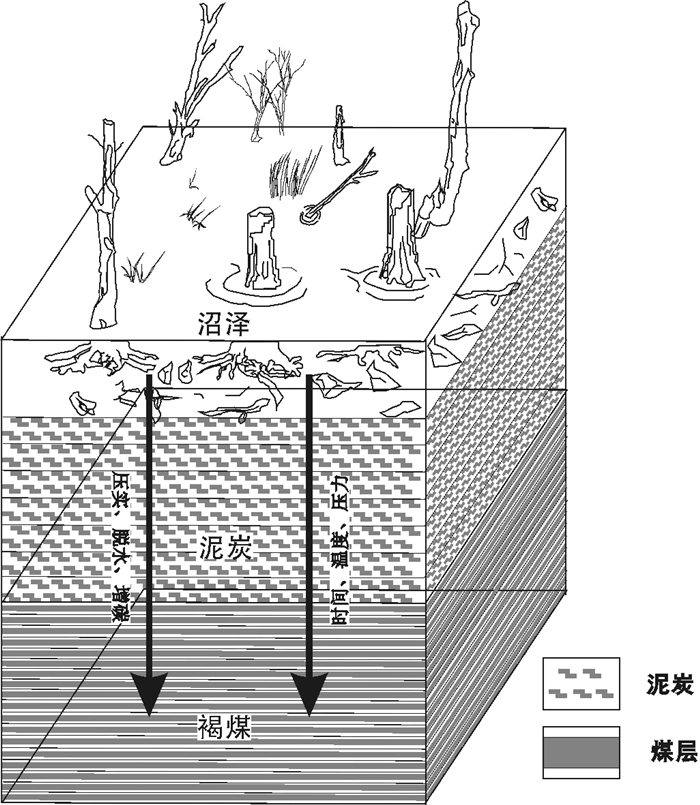

1 泥炭资源概述 1.1 泥炭的形成和特征泥炭是地表分布的一种矿产资源,其为沼泽植物残体在空气不足和大量水存在条件下,植物生产量超过分解量时逐渐累积而成;一般形成于第四纪,并且现代仍可由自然界得到缓慢补充[4]。从成煤的过程来看,泥炭是煤的初期阶段,是煤化程度最低的煤,属于“最年轻”的煤[5]。在近地表常温和常压条件下,由堆积在停滞水体中的植物遗体经泥炭化作用或腐泥化作用,转变成泥炭或腐泥;泥炭或腐泥被埋藏后,由于盆地基底下降而沉至地下深部,经成岩作用而转变成褐煤(图 1)。泥炭是植物残体在高湿厌氧环境、微生物作用下经长年积累而成的有机质含量达到30%以上的松软的有机体堆积物[6]。泥炭的形成和积累是植物、水文、地貌和气候诸因素综合作用的结果,特别是适当的水和热条件, 因为水分和热量不仅决定植物的种类和增长量, 而且制约着植物死亡后残体的分解强度[1, 7-8]。泥炭是沼泽在形成过程中的产物,也是沼泽地形的特征之一, 只有在长期稳定的地质、土壤表层积水或者过湿的环境下,沼泽植物残体的堆积量大于其分解量时,泥炭才能不断积累,进而形成泥炭的连续堆积,并发育成泥炭地[9-11]。

|

| 图 1 泥炭的形成和转化 Fig.1 Peat formation and transformation |

泥炭外观上多为黄棕色至暗褐色的松散沉积物,空隙多、疏松、密度低。其主要由水、有机质和矿物质组成,组成物质横跨液相(水、腐殖酸等)、气相(甲烷等)和固相(植物残体和矿物质)三种状态。矿物质主要来源于植物体本身,埋藏的砂石、黏土或地下水带来的矿物杂质。有机质主要来自动植物残体及其分解物质,比如蛋白质、果胶、纤维素、半纤维素、脂肪、树脂、木质素、角质和木栓质等。国际泥炭分类标准依据植物残体组成、分解度和营养状况3个主要指标对泥炭进行分类和定义。根据植物残体组成可分为草本泥炭、藓类泥炭和木本泥炭;根据分解度分为弱分解泥炭、中分解泥炭和强分解泥炭;根据营养状况分为贫营养泥炭—高位泥炭、中营养泥炭—中位泥炭、富营养泥炭—低位泥炭[10, 12]。

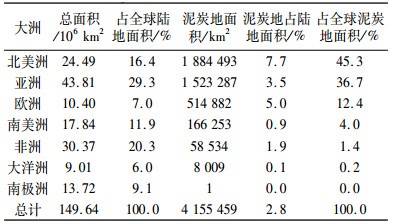

1.2 全球泥炭的分布泥炭地是全世界分布最广的湿地类型,占全球湿地面积的50%~70%,总面积4×106 km2[13],相当于地球的陆地表面的3%[14]。

由于世界自然条件的复杂性,全球泥炭资源分布具有广泛性和不平衡性特点。除南极洲外,其它各大洲皆有分布,但泥炭资源在各个大洲间的分布相差悬殊。北半球的亚洲、欧洲和北美洲集中了世界泥炭地的94.4%,而南半球的南美洲、非洲和大洋洲的泥炭地面积仅占世界泥炭地的5.6%。其中北美洲和欧洲的泥炭地分布较密集,泥炭地面积占陆地面积大于5%(表 1)。

| 表 1 全球各大陆泥炭地(超过30 cm厚)的分布[16] Table 1 Distribution of the peatlands (more than 30 cm of peat) over the continents |

|

世界上几乎每个国家都有泥炭地,但在寒冷(如亚北极地区)和潮湿(即沿海和湿润的热带)地区尤其丰富。泥炭资源面积较大的国家有:俄罗斯、芬兰、加拿大、中国、美国和瑞典,这些国家泥炭资源储量占世界总储量的80%以上,其中俄罗斯占了50%左右[15]。

1.3 我国泥炭资源储量和分布特点我国泥炭资源较为丰富,广泛分布于全国各地,但其空间分布的不均衡性也非常明显,整体呈西多东少,北多南少的特点,主要分布在若尔盖高原、云贵高原、三江平原,东北山地、雷州半岛和东部长江中下游平原等地区。泥炭主要形成于第四纪全新世,其次是晚更新世晚期,少数形成于早、中更新世及其以前的地质时期[17]。根据原国家地质矿产部1988年公布的调查结果,全国共有泥炭资源46.87亿t,总面积为104万hm2,发现的泥炭矿床5 719处(大型矿床330处),70.72%属于裸露泥炭,埋藏泥炭占29.28%[18]。

我国泥炭的总体特征是,裸露泥炭明显多于埋藏泥炭;富营养型泥炭占绝对优势;泥炭残体类型以草本泥炭为主;泥炭的基本理化性质为微酸性、中分解度、中有机质和高腐殖酸[19]。

2 国内外泥炭资源的应用现状传统的泥炭利用方式主要是作为一种能源矿产,用作煤或木材的替代燃料。20世纪70—80年代为响应国家“广开肥源”的号召,也有很多泥炭直接开采后作为土壤肥料使用,但用法粗放,效果有限,且对生态环境破坏较大,改革开放以后就不再提倡这种开采利用方式,相关的调查和应用研究也相对较少。但近年来随着时代的发展,国内外泥炭资源开发利用热潮又日益高涨, 在医疗、工业、环保和农业等方面陆续开展了泥炭医疗[20-23]、工业催化剂[24]、替代燃料[25]、污水处理[26-30]、功能材料[31-32]、土壤修复[33-34]、栽培基质[35-36]、盐碱土改良[37]等研究,并有部分成果开始转化成生产力。鉴于目前世界上70%泥炭开采量都用于农业,本文着重介绍国内外泥炭资源在农业方面的应用。

2.1 改良盐碱地改革开放以来,我国耕地面积呈逐年递减态势,特别是进入21世纪以来,耕地面积减少的速度进一步加快[38]。而盐碱地作为一种土地资源,在全国乃至全世界都有着广泛的分布和较大的面积[39],这些盐碱地经过适当的改良就可以变为优质的耕地资源。

泥炭具有比表面积大、纤维含量丰富、通气透水性好、疏松多孔、富含多种有益组分等优点,不仅能改变土壤的物理结构,对土壤肥力、微生物活力的提高也有显著的促进作用[40]。泥炭中富含腐殖酸,腐植酸是一种带有负电的胶体,与土壤结合后可增加阳离子吸附量,起到隔盐、吸盐、调节土壤酸碱度的作用[41]。泥炭具有提高土壤孔隙度、降低pH值、激活离子、增加养分和增强酶的生物学活性等效果,是改良盐碱地的良好的材料[37, 42]。泥炭及其提取物腐殖酸在田间定位试验[43]、室内淋溶[44]、盆栽测试等[45],对盐碱土的降盐、降pH值、增加土壤活力都取得了很好的效果。泥炭资源在改良复垦土地方面具有广阔的应用前景。

2.2 修复土壤污染近30年来我国工业化、城镇化发展迅速,但土壤污染的形势也愈加严峻。土壤问题已经严重制约着国家粮食安全、食品安全、水安全和生态安全,进而影响到国家安全和国际履约能力[46]。针对我国土壤污染严重形势,国务院发布了“土壤污染防治行动计划”,提出了十条231项具体措施,掀起了全国范围内大力防治及已污染土壤治理的热潮。

泥炭具有吸附重金属元素的特性[26, 47],在处理重金属污染废水及土壤治理中,泥炭能够作为廉价的吸附剂。泥炭施入土壤中,其腐殖酸可与水溶态、生物有效性的重金属离子发生反应,使重金属离子被络合、螯合或吸附固定,降低重金属生物有效性,减少植物体的吸收量[48]。泥炭直接施用在土壤中,可使菜心-土壤系统中的交换态重金属Cu、Cr和Pb含量显著地减少,并使菜心的生物吸收量大大降低[49]。泥炭与其它材料配成土壤改良剂,对Cu、Pb、Zn和Cr等重金属元素也能起到很好的钝化效果[50-52]。我国丰富的泥炭矿产资源,有望在重金属元素污染和土壤修复中发挥重要的作用。

2.3 园艺泥炭园艺泥炭是指将泥炭与其他材料一起配制各种栽培基质、泥炭营养土和营养钵等。泥炭具有结构稳定,通气透水性好,酸度和营养含量低,价格便宜,容重轻,无病原体,适于使用营养液调节养分供应等优点而成为园艺上无可替代的重要原材料。泥炭在园艺方面的应用,在发达国家已有几十年历史[53]。目前,欧洲95%的园艺生产中,都以泥炭为主要原料加工栽培基质,德国园艺泥炭利用最多,达23%,美国、加拿大、波兰、匈牙利、捷克和斯洛伐克等国家每年也都有大量的泥炭用于园艺。

国际泥炭学会的统计结果表明,1997年全世界泥炭总产量9 600万m3,其中园艺泥炭为3 550万m3,占总泥炭开采量的38%[54]。泥炭在园艺上的应用具有产品种类多、用量大、综合效益高等特点。用泥炭、泥土和厩肥压制而成的营养钵,可直接用于花卉和苗木的育苗,效果甚佳。

2.4 土壤肥料泥炭粉碎后,与矿质氮、磷、钾肥一起制成泥炭肥料,可以显著提高肥料利用率。目前,世界上许多泥炭生产国都以泥炭为原料生产有机肥料等[55]。由于泥炭腐殖酸的自由基属于半醌结构,既能氧化为醌,又能还原为酚,在植物体的氧化还原中起着重要作用,具有较高的生物活性、生理刺激作用和较强的抗旱、抗病、抗低温、抗盐渍的作用[56]。泥炭的衍生产品——腐植酸钠、腐殖酸钾、黄腐植酸以及硝基腐植酸等即是重要的土壤肥料原料,也是良好的植物生长刺激素。

相关的试验结果表明,在常规推荐用肥基础上增施一定量的泥炭新型肥料可以提高土壤有机质含量,促进作物生长,增加作物产量,提高经济效益[55, 57]。

3 当前我国泥炭产业发展的主要问题 3.1 供需矛盾当前,我国泥炭资源供需矛盾突出,泥炭资源对外依存度高,持续增长的市场需求刺激了无证开采、乱挖滥采以及采优弃劣等现象愈演愈烈。据不完全统计,我国2016年进口泥炭100万m3,与国内开采泥炭量相当,其中一半用于景观绿化,近一半用于种苗培育,少量用于有机无机复混肥料的生产。我国进口泥炭主要来源于拉脱维亚、德国、瑞典和芬兰等西北欧国家,并从北美加拿大进口藓类泥炭。

我国在《全国矿产资源规划(2008—2015年)》《全国矿产资源规划(2016—2020年)》中,通过源头管控,对湿地泥炭资源勘查开发准入进行了限制。黑龙江、吉林和广东等省在省级矿产资源规划中明确将泥炭纳入禁止开采矿种。受生态环境约束,我国泥炭矿业权不断减少,自2002年以来,我国共设置泥炭探矿权19个,采矿权88个,其中近3年新设立探矿权和采矿权各2个。目前,仍在有效期内的探矿权5个,分别位于内蒙古和新疆,采矿权37个,分别位于贵州、云南和新疆等11个省(区)。总体看,我国泥炭处于限制开发利用状态。

因此,一方面是市场需求量大,另一方面是难以开发,二者矛盾冲突。

3.2 泥炭产业科技水平低,缺乏行业规范长期以来各级科技部门泥炭科技立项极少,泥炭产业整体科技水平低。我国当前的泥炭利用仍然主要是作为一种能源矿产,或者直接开采粉碎后作为园艺营养土或土壤有机肥料, 属于初级低值利用阶段, 行业整体仍然处于国际泥炭产业链的中下游,并不能充分发挥泥炭资源的价值。亟需研发高技术含量的泥炭产品,抢占国内及海外市场,如新型复合肥料、泥炭生物基质、泥炭土壤调理剂、土壤污染调理剂和泥炭保健医药产品等耗费资源少,科技含量高的泥炭产品,提高产品的附加价值。

另一方面我国生产的泥炭产品由于缺乏系统的行业和国家标准,致使泥炭与腐植酸产品市场经营秩序混乱,质量良莠不齐,降低了产品的国际市场竞争力[58]。

4 对我国泥炭资源开展综合调查及合理利用的建议 4.1 合理开发泥炭资源泥炭产业是西方发达国家的重要支柱产业,合理利用泥炭资源,科学管理泥炭地已经成为社会共识。为满足泥炭合理开发利用的迫切需要,世界各国泥炭基础研究和技术开发十分活跃,泥炭产品种类众多,国外泥炭产品已经开始进入中国市场,一些国外泥炭企业在中国设立办事机构或代表处来开辟中国市场。

泥炭虽然是湿地产物,但形成泥炭的湿地只要外界环境发生改变,湿地水文情势、湿地植被和泥炭积累过程就会发生退化和改变,而那些湿地水分已经彻底干涸,湿地植被已经被中生或旱生植被取代,泥炭积累过程已经中断的泥炭地,则完全丧失了湿地应有的基本特性和功能效益,彻底失去了湿地保护价值。抢救开发退化泥炭地中的泥炭资源,既可以防止泥炭资源无谓浪费和损失,也能将低洼冷僵土地复垦整理为高产稳产农田,增加后备土地资源。有水源的地段更可以在泥炭开采完毕后立即修复重建为现代湿地,恢复湿地功能和效益,为区域环境建设服务。

4.2 系统综合调查评价泥炭资源已经由传统的能源矿产类型转为当前战略性新兴产业资源[59],已经列入大宗急缺矿产和战略性新兴产业矿产调查工程的地质调查规划。近30年来的气候和环境变化,使泥炭地的状态已经发生了巨大的变化,因此对泥炭地状态及泥炭资源进行重新综合调查评价非常必要。以往对泥炭资源的综合调查和评价程度较低,缺乏系统性和完整性,对泥炭资源组分调查停留在基本成分的测试分析,利用研究重点是发热量,侧重于作为能源资源方面。因此,在当前新形势下,针对泥炭新的用途及泥炭新兴产业的兴起,需要对泥炭性质指标重新评定,进行新的泥炭资源地质调查和综合评价工作,为当前社会发展提供资源保障。并结合我国当前社会需求、环境保护、资源状况等实际情况,借鉴发达国家泥炭资源保护利用的成功经验,制订我国泥炭资源评价技术规范。

4.3 生态保护和开发利用并行开展泥炭地生态保护和开发利用的模式研究,建立以耗费资源量少、科技含量高、经济、社会和生态效益显著为目标的高效开发模式,兼顾泥炭开发利用和生态环境保护,为我国的生态文明建设做出应有的贡献。改变原有的以“取暖”为目标的粗放开发模式,生产高值化的泥炭新产品,为改良土壤、生产安全绿色食品和环保、医药提供资源保障。

| [1] |

柴岫. 中国泥炭的形成与分布规律的初步探讨[J]. 地理学报, 1981(3): 237-253. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1981.03.001 |

| [2] |

刘永和, 孟宪民, 王忠强. 泥炭资源的基本属性、理化性质和开发利用方向[J]. 干旱区资源与环境, 2003, 17(2): 18-22. DOI:10.3969/j.issn.1003-7578.2003.02.004 |

| [3] |

张则友, 白艳, 毛淑馨. 泥炭能源的开发与利用[J]. 能源研究与利用, 1991(5): 14-19. |

| [4] |

杨清和. 泥炭及其中国资源的储量与分布[J]. 腐植酸, 2004(6): 12-14. DOI:10.3969/j.issn.1671-9212.2004.06.006 |

| [5] |

李珺, 马力通. 草本泥炭及其成炭植物[J]. 广东化工, 2015, 42(2): 72-73. DOI:10.3969/j.issn.1007-1865.2015.02.036 |

| [6] |

王忠强, 张心昱, 孟宪民, 等. 泥炭形成过程对泥炭基质替代物研究的启示[J]. 自然资源学报, 2012, 27(7): 1252-1258. |

| [7] |

白光润, 王升忠, 冷雪天, 等. 草本泥炭形成的生物环境机制[J]. 地理学报, 1999, 54(3): 247-254. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1999.03.007 |

| [8] |

白光润, 王淑珍, 高峻, 等. 中国亚热带、热带泥炭形成的水热条件与微生物分解相关性[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2004, 33(3): 91-97. DOI:10.3969/j.issn.1000-5137.2004.03.018 |

| [9] |

刘兴土, 邓伟, 刘景双. 沼泽学概论[M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 2006.

|

| [10] |

柴岫. 泥炭地学[M]. 北京: 地质出版社, 1990.

|

| [11] |

王铭, 刘子刚, 马学慧, 等. 世界泥炭分布规律[J]. 湿地科学, 2013, 11(3): 339-346. DOI:10.3969/j.issn.1672-5948.2013.03.006 |

| [12] |

张则有. 泥炭资源开发与利用[M]. 长春: 吉林科学技术出版社, 1992.

|

| [13] |

周念清, 王燕, 钱家忠, 等. 湿地碳循环及其对环境变化的响应分析[J]. 上海环境科学, 2009, 28(3): 93-96, 119. |

| [14] |

Bridgham S D, Megonigal J P, Keller J K, et al. The carbon balance of North American wetlands[J]. Wetlands, 2006, 26(4): 889-916. DOI:10.1672/0277-5212(2006)26[889:TCBONA]2.0.CO;2 |

| [15] |

陈淑云, 马伟明, 李波. 国内外泥炭资源及其利用[J]. 腐植酸, 2006(6): 10-16. DOI:10.3969/j.issn.1671-9212.2006.06.009 |

| [16] |

Joosten H, Clarke D. Wise use of mires and peatlands[J]. International mire conservation group and international peat society, 2002, 304. |

| [17] |

刘梅堂, 王天雷, 程瑶, 等. 中国泥炭褐煤资源及发展腐植酸钾产业潜力[J]. 地学前缘, 2014, 21(5): 255-266. |

| [18] |

尹善春. 中国泥炭资源及其开发利用[M]. 北京: 地质出版社, 1991.

|

| [19] |

孟宪民. 我国泥炭资源利用研究进展和展望[J]. 腐植酸, 2004(5): 24-29. DOI:10.3969/j.issn.1671-9212.2004.05.019 |

| [20] |

Hagit Matz, Edith Orion, Ronni Wolf. Balneotherapy in dermatology[J]. Dermatolther, 2003, 16(2): 132-140. |

| [21] |

Fioravanti Antonella, Perpignano Giuseppe, Tirri Giuseppe, et al. Effects of mud-bath treatment on fibromyalgia patients:a randomized clinical trial[J]. Rheumatol int, 2007, 27(12): 1157-61. DOI:10.1007/s00296-007-0358-x |

| [22] |

Dorota M. Radomska Leŝniewska, Jarosław Jóẑwiak, Urszula Demkow, et al. Angiomodulatory properties of some antibiotics and Tołpa peat preparation[J]. Central-European journal of immunology, 2016, 41(1): 19-24. |

| [23] |

吕伟东, 陈为, 刘强.改性黄腐植酸在制备抗肿瘤药物中的应用: CN103720716A[P].2014-04-16.

|

| [24] |

Shuxiao Wang, Che Zhao, Rui Shan, et al. A novel peat biochar supported catalyst for the transesterification reaction[J]. Energy conversion and management, 2017, 139: 89-96. DOI:10.1016/j.enconman.2017.02.039 |

| [25] |

Jean de Dieu K. Hakizimana, Hyung-Taek Kim. Peat briquette as an alternative to cooking fuel:a techno-economic viability assessment in rwanda[J]. Energy, 2016, 102: 453-464. DOI:10.1016/j.energy.2016.02.073 |

| [26] |

Leivisk Tiina, Khalid Muhammad Kamran, Gogoi Harshita, et al. Enhancing peat metal sorption and settling characteristics[J]. Ecotoxicol environ saf, 2018, 148: 346-351. DOI:10.1016/j.ecoenv.2017.10.053 |

| [27] |

Balan catalin, Bilba Doina, Macoveanu Matei. Sphagnummoss peat as a potential sorbent and reductant for chromium (Ⅵ) removal from aqueous solutions[J]. Cellulose chemistry and technology, 2009, 43(1-3): 99-104. |

| [28] |

Robalds A, Klavins M, Zicmanis A. Peat as sorbent for Cu2+ and Cr3+ ions[J]. Latvian journal of chemistry, 2011, 50(1-2): 149-158. DOI:10.2478/v10161-011-0060-x |

| [29] |

Gupta S B, Curran M, Hasan S, et al. Adsorption characteristics of Cu and Ni on irish peat moss[J]. Journal of environmental management, 2009, 90(2): 954-960. DOI:10.1016/j.jenvman.2008.02.012 |

| [30] |

Chunli Zheng, Shanshan Feng, Pingping Liu, et al. Sorption of organophosphate flame retardants on pahokee peat soil[J]. Clean-soil, air, water, 2016, 44(9): 1163-1173. DOI:10.1002/clen.v44.9 |

| [31] |

Tumirah Khadiran, Mohd Zobir Hussein, Zulkarnain Zainal, et al. Activated carbon derived from peat soil as a framework for the preparation of shape-stabilized phase change material[J]. Energy, 2015, 82: 468-478. DOI:10.1016/j.energy.2015.01.057 |

| [32] |

Tomson A E, Sokolova T V, Sosnovskaya N E, et al. Prospects for the use of modified peat for indoor humidity control[J]. Solid fuel chemistry, 2017, 51(5): 321-325. DOI:10.3103/S0361521917050135 |

| [33] |

杜瑞英, 王艳红, 唐明灯, 等. 泥炭对Pb、Cd污染菜地土壤修复效果评价[J]. 生态环境学报, 2015, 24(11): 1893-1897. |

| [34] |

IksongHam, 胡林飞, 吴建军, 等. 泥炭对土壤镉有效性及镉形态变化的影响[J]. 土壤通报, 2009, 40(6): 1436-1441. |

| [35] |

张璐, 曹远银, 赵柏霞. 泥炭基质对黄瓜生长潜能及其与抗病相关酶系的影响[J]. 北方园艺, 2012(1): 24-27. |

| [36] |

陈硕, 聂海斌, 谭钧, 等. 木本泥炭促进设施番茄生长和改良土壤的效果[J]. 中国蔬菜, 2015(10): 42-46. DOI:10.3969/j.issn.1000-6346.2015.10.010 |

| [37] |

陈伏生, 曾德慧, 王桂荣. 泥炭和风化煤对盐碱土的改良效应[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2004, 23(6): 861-864. DOI:10.3969/j.issn.1008-0562.2004.06.046 |

| [38] |

朱红波, 张安录. 中国耕地压力指数时空规律分析[J]. 资源科学, 2007, 29(2): 104-108. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2007.02.016 |

| [39] |

王现洁, 孔凡晶, 孔维刚, 等. 发展柴达木盆地盐湖农业的资源基础[J]. 科技导报, 2017, 35(10): 93-98. |

| [40] |

韩明东, 杨双, 段震宇. 腐植酸在土壤改良中的应用[J]. 农业与技术, 2013, 33(3): 5. DOI:10.3969/j.issn.1671-962X.2013.03.006 |

| [41] |

黄占斌, 张博伦, 田原宇, 等. 腐植酸在土壤改良中的研究与应用[J]. 腐植酸, 2017(5): 1-4, 25. |

| [42] |

李祖祥, 许俊彦, 顾金炼, 等. 海岸盐碱地改土植草试验[J]. 江苏农业科学, 2010(3): 252-254. DOI:10.3969/j.issn.1002-1302.2010.03.101 |

| [43] |

郑福云, 马献发, 曹洪杰, 等. 泥炭改良盐碱土田间定位试验研究[J]. 国土与自然资源研究, 2008(1): 41-42. DOI:10.3969/j.issn.1003-7853.2008.01.020 |

| [44] |

孙在金, 黄占斌, 陆兆华. 不同环境材料对黄河三角洲滨海盐碱化土壤的改良效应[J]. 水土保持学报, 2013, 27(4): 186-190. |

| [45] |

宋轩, 杜丽平, 张成才. 有机物料改良盐碱土的效果研究[J]. 河南农业科学, 2004, 33(8): 57-60. DOI:10.3969/j.issn.1004-3268.2004.08.018 |

| [46] |

朱永官, 李刚, 张甘霖, 等. 土壤安全:从地球关键带到生态系统服务[J]. 地理学报, 2015, 70(12): 1859-1869. |

| [47] |

Priyanthan, Limbll, Wickramasooriyas. Adsorption behaviour of Cr(vi) by muthura jawe lapeat[J]. Desalination water treat, 2016, 57(35): 16592-16600. DOI:10.1080/19443994.2015.1081835 |

| [48] |

Changminyun, Ruey-ShinJuang. Adsorption of tannicacid, humicacid, and dyes from water using the composite of chitosan and activated clay[J]. J colloid interface sci, 2004, 278(1): 18-25. DOI:10.1016/j.jcis.2004.05.029 |

| [49] |

苏天明, 李杨瑞, 江泽普, 等. 泥炭对菜心-土壤系统中重金属生物有效性的效应研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2008, 14(2): 339-344. DOI:10.3321/j.issn:1008-505X.2008.02.021 |

| [50] |

李磊, 陈宏, 潘家星, 等. 改良剂对红蛋植物修复污染土壤重金属铅和镉效果的影响[J]. 生态环境学报, 2010, 19(4): 822-825. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2010.04.014 |

| [51] |

王意锟, 郝秀珍, 周东美, 等. 改良剂施用对重金属污染土壤溶液化学性质及豇豆生理特性的影响研究[J]. 土壤, 2011, 43(1): 89-94. |

| [52] |

许剑臣, 李晔, 肖华锋, 等. 改良剂对重金属复合污染土壤的修复效果[J]. 环境工程学报, 2017, 11(12). |

| [53] |

晋建勇, 孟宪民, 刘静. 欧洲园艺泥炭的开发与环境问题[J]. 腐植酸, 2006(6): 17-21, 48. DOI:10.3969/j.issn.1671-9212.2006.06.010 |

| [54] |

孟宪民, 王忠强, 刘永和, 等. 国外园艺泥炭利用现状与未来发展方向[J]. 腐植酸, 2003(1): 3-6. DOI:10.3969/j.issn.1671-9212.2003.01.003 |

| [55] |

侯宪文, 王曰鑫.腐植酸资源农业利用的现状与前景[C]//第四届全国绿色环保肥料新技术、新产品交流会论文集, 北京: 2004: 11-14.

|

| [56] |

张则有, 王荣力, 王质安, 等. 泥炭在农业上的开发技术与应用[J]. 腐植酸, 2001(Z1): 50-55. |

| [57] |

王亚彪, 陈迪文, 李健鹏, 等. 木本泥炭新型肥料在砖红壤甘蔗上的应用[J]. 甘蔗糖业, 2016(2): 7-11. DOI:10.3969/j.issn.1005-9695.2016.02.002 |

| [58] |

闫木林. 浅论我国泥炭产业现状及泥炭标准化发展[J]. 标准科学, 2011(12): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1674-5698.2011.12.008 |

| [59] |

中腐协泥炭工业分会秘书处. 大幕开启, 中国泥炭产业闪亮登场——"中国腐植酸工业协会泥炭工业分会、国际泥炭学会中国国家委员会成立大会暨首届中国泥炭产业高峰论坛"会议纪实[J]. 腐植酸, 2015(4): 58-59. |

2019

2019