| 量子化学计算在硫化铅锌矿浮选机理中的研究进展 |

2. 复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室,云南 昆明 650093

2. State Key Laboratory of Complex Nonferrous Metal Resources Clean Utilization, Kunming 650093, China

1964年Kohn[1-2]提出了电子密度决定分子一切性质的密度泛函理论时,使得量子化学研究日益深入,研究领域不断扩大。由于密度泛函理论[3-4]是通过用电荷密度函数代替单电子波函数描述体系的状态, 在解薛定谔方程时, 用统计方法代替交换积分计算, 极大的缩短了计算时间并且提高了计算精度,能够得到与高精度从头计算一致的结果。基于此优点,密度泛函理论在多原子体系中应用较为广泛。基于密度泛函的第一性原理[5-6]作为一种重要的计算模拟方法,可以对微观体系进行预测,并且可以进一步对实际试验情况进行解释,了解其反应机理并从中设计更加完美的试验方案。

铅、锌作为一种重要的工业材料,具有重要的应用价值。我国的铅矿多与锌矿共伴生[7-8],其中硫化矿矿床占绝大部分,氧化铅锌矿床较少,由于硫化铅锌矿中的铅、锌容易被其他离子所取代以及容易与药剂发生吸附并形成疏水性薄膜[9-10],因此对硫化铅锌矿进行量子化学计算是快速提高其选别技术的有效途径。本文通过查阅大量文献后,总结了方铅矿与闪锌矿的量子化学计算方面的研究,通过量子化学计算方铅矿与闪锌矿的晶体结构以及药剂与其作用机理,总结和回顾了方铅矿与闪锌矿的量子化学研究进展,并简要展望了今后的发展方向,旨在进一步了解其性质,为开发新药剂、提高选矿技术水平提供参考。

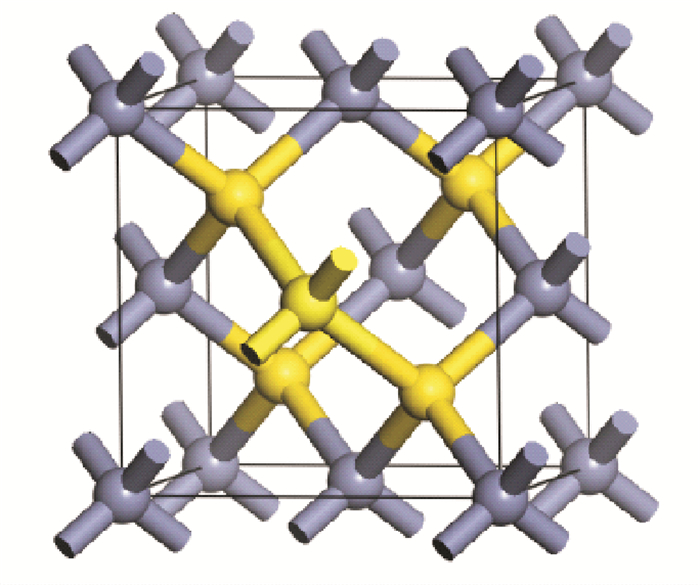

1 两种矿物的晶体结构计算时,所用的闪锌矿(ZnS)(图 1)的空间群为F43m[11-13],其中S与Zn各自在其面心立方堆排列,每个S(Zn)原子被四个Zn(S)原子包围,S与Zn的配位比为4:4,其晶格常数为:a=b=c=5.405 Å,α=β=γ=90°。

|

| 图 1 闪锌矿单晶胞模型 Fig.1 Unit cell model of ZnS |

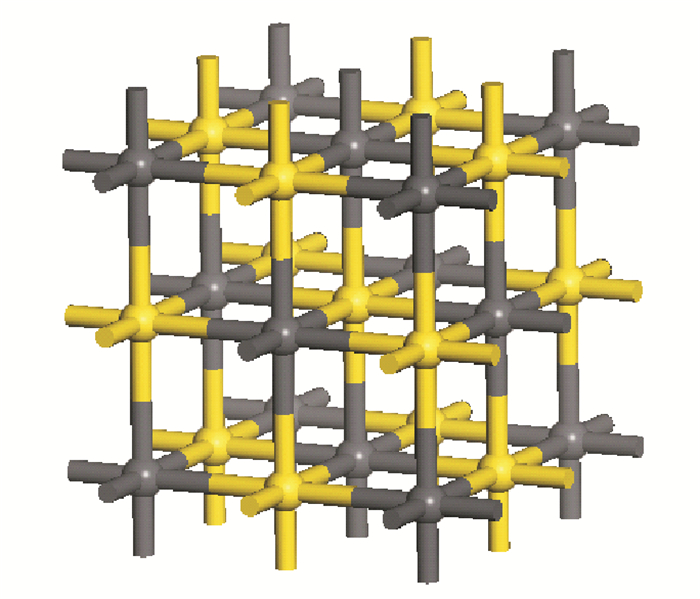

所用的方铅矿(PbS)(图 2),空间群为Fm3m[14-15],属等轴晶系,其中Pb原子填充在S原子形成的八面体空隙中,为面心立方晶系,S与Pb的配位比为6:6,晶格常数为:a=b=c=0.592 4 mm,α=β=γ=90°。

|

| 图 2 方铅矿单晶胞模型 Fig.2 Unit cell model of PbS |

2 矿物表面断裂键计算

在实际生产过程中,由于矿石受到碎磨矿作用[16-17],使得其中一部分矿石不仅发生解离,还会导致其晶格破坏,因此在浮选过程中很多矿石并不是以某种特定的形式存在于矿浆中,而是以完整的晶体或者某个解离面以及其它形式存在于矿浆中,所以研究矿物表面断裂键的性质以及断裂键的密度与解离性质的关系是十分重要的。高志勇[18-19]在分析了一些典型的硫化物、氧化物以及含盐矿物的表面断裂键后,建立了表面断裂键与表面能之间的关系,并且发现矿物表面断裂键的密度与其表面能直接相关。通过计算闪锌矿的不同面发现:其{111}面是不存在的,{100}面与{311}面的层间距最小,具有中等的断裂键密度。而{110}面是闪锌矿最容易产生的解离面。通过计算方铅矿的不同面发现,对于不同解离面其断裂键的密度也相应发生改变,其中{111}>{110}>{100}, 而层间距则与其断裂键密度大小相反,同时发现方铅矿并不存在{111}解离面。同时,通过计算不同矿物的表面断裂键密度与表面能后发现,矿物表面随着断裂键密度的增加,其表面能也随之增加。

3 矿物掺杂计算模拟研究在自然界中,矿石并不是一定以纯矿物的形式存在,在其形成的过程中有可能有其他元素[20]参与形成并替代其中的某些离子,不同元素的掺杂会影响矿石本身的物理化学性质,在选矿过程中,某些矿石由于不同的元素掺杂后,其导电性、可浮性等性质发生了变化从而影响选别效果[21-22]。通过第一性原理计算[23-24]掺杂后的矿石的性质能较好的解释其性能的变化,再分析其能带结构、态密度等性质的变化,从量子化学层面解释其宏观性质变化的原因。在研究过程中应注意掺杂元素的含量和晶胞的数目,晶胞过大以及掺杂元素的浓度过高容易导致计算时间过长,晶胞过小与掺杂元素的浓度过低容易使结果与理论值差距较大。同时,在计算前应根据研究的材料性质选取正确的计算方法[25-26],计算方法的选取会很大程度上影响计算的准确性和精确度。

硫化铅锌矿在经过元素掺杂后,不仅使其导电性变好,其光学性能也发生了变化,随之通过掺杂后的矿石由于表面性质发生改变使得可浮性发生了改变,有利于药剂吸附在其表面形成疏水膜,更容易浮选。

近年来,许多科研工作者[27-29]对闪锌矿与方铅矿进行了元素掺杂计算模拟研究,发现对闪锌矿进行元素掺杂后,矿石的表面性质发生了变化,同时使得其可浮性也发生了改变,陈建华[30]将铁杂质与闪锌矿(110)解离面的锌原子相替换后发现:铁杂质很容易取代闪锌矿(110)表面的锌原子,使得闪锌矿表面的电子分布发生了改变,禁带中出现了铁的杂质能级。铁杂质的存在使得闪锌矿表面与铜发生反应的锌原子数量减少,降低了闪锌矿的活化效果,并且随着铁含量的增加,铜离子在其表面的活化位点越少,越不利于活化。

方铅矿经过元素掺杂后其能带间隙变细[31-34], 并且费米能级向正能量方向移动。同时,通过不同元素掺杂计算后发现其浮选性能发生了变化,使得浮选药剂能更加稳定的吸附在矿物表面。研究人员在研究方铅矿内部电子结构时[35],采用了Mn、As、Bi、Sb、Ag、In、Cu、Zn、Ti和Cd等多种元素对方铅矿进行了掺杂运算研究,构建2×2×2的方铅矿超晶胞进行量化计算。计算结果表明:元素掺杂使得方铅矿的禁带宽度、晶格参数以及费米能级均发生了变化,其中,Sb、Bi、Mn等杂质会使方铅矿的费米能级向较高能级移动,Ag、Cu、Ti等杂质的掺杂使得费米能级向较低能级移动。前线轨道计算表明,Sb和Mn杂质可能导致方铅矿过度氧化,不利于方铅矿浮选。

欧阳素勤[36]在研究银杂质对方铅矿性质及浮选行为的影响时,采用2×2×2的方铅矿超晶胞,并用一个银原子替换其中的一个铅原子,构建一个含银杂质的方铅矿超晶胞模型。对模型进行计算和优化采用密度泛函理论第一性原理下的GFGS优化算法。计算结果显示:含银杂质的方铅矿的带隙变窄,并且费米能级向低能方向移动,但是,银杂质对方铅矿的态密度结构并无明显影响。通过分析,杂质能级主要由银原子中5d轨道贡献。通过前线轨道理论分析,含银杂质的方铅矿使铅原子形成了较高的荷电状态和更多的自由外层轨道,对药剂吸附作用变强,可浮性提高。

陈建华[37]在研究镉杂质对闪锌矿的影响时建立了2×2×2的超晶胞,采用GGA-PBE修正函数,K点值设为:2×2×2。通过计算发现:镉杂质的存在使得闪锌矿在-7.5 eV价带处形成一个镉的4d轨道的能级,闪锌矿的Cd-S键布局数减少,键长变长,影响闪锌矿晶格参数和成键性,从而更有利于铜的活化。

两种硫化矿物的元素掺杂量子化学计算结果表明:通过元素掺杂后的闪锌矿的禁带宽度逐渐减少,并且能带向低能量方向移动,同时使得带隙变窄,导电性增加,光学性能也发生了一定的变化。在对方铅矿进行元素掺杂模拟计算后发现:对于不同的掺杂元素,方铅矿表现出不同的性质,其中Sb、Bi、Mn等杂质会使方铅矿的费米能级向较高能级移动,Ag、Cu、Ti等杂质的掺杂使得费米能级向较低能级移动。同时,掺杂不同的元素使得方铅矿表面硫原子的活性增加,其中Ag、Cu、Ti等杂质的掺杂使得方铅矿对药剂的吸附变强有利于浮选。Sb和Mn等杂质导致方铅矿表面氧化,不利于药剂的吸附和方铅矿浮选。

4 铅锌矿晶格缺陷研究当矿物内部晶体的原子并不是以理想的周期性排列,而是发生了排列偏离,这种周期结构的偏离称为晶格缺陷。通过研究发现[38-41],很多硫化矿在一定条件下都具有半导体的性质,而硫化矿半导体的性质对其浮选过程有很大的影响,晶格缺陷的存在会使矿物半导体性质发生变化,影响药剂在矿物表面的作用,改变其可浮性。许多学者[42-44]通过大量试验研究发现:矿物的导电类型、温差电动势以及电子密度等因素对硫化矿的回收都有影响。通过研究方铅矿中硫空位和铅空位对其可浮性的影响[45-46]发现:铅空位使得方铅矿整体带负电,与阴离子捕收剂的相互作用增强,同时铅空位缺陷使得方铅矿的费米能级和最低空轨道降低, 有利于方铅矿的氧化以及丁黄药和乙硫氮的吸附。硫空位使得方铅矿整体带正电,不利于与阳离子捕收发生作用,同时硫空位使得方铅矿的能级向低能量方向移动,使其不利于捕收剂的吸附。

蓝丽红等[47]通过研究方铅矿(100)解离面存在空位缺陷时发现:无论铅空位缺陷还是硫空位缺陷,氧分子在空位表面都能形成强烈的化学吸附,同时也有利于浮选药剂的吸附。当表面为硫空位缺陷时,氧原子与硫原子将会形成共价键,发生解离吸附;当表面为铅空位缺陷时,氧原子未发生解离吸附。

汝奇等[48]研究了空位和杂质缺陷的闪锌矿的电子结构变化,通过分析发现:闪锌矿晶体主要由Zn的3d轨道以及S的3p轨道构成,并且Zn-S键为共价键性质。无论是含Zn空位或S空位以及含铁杂质的闪锌矿的能带结构和态密度都发生了改变。

王檑[49]通过研究晶格缺陷对方铅矿浮选的影响发现:硫空位的存在不利于方铅矿的氧化,同时也不利于黄药与乙硫氮等捕收剂在其表面上的吸附。铅空位的存在有利于方铅矿的氧化,使捕收剂能更好的吸附在其表面上。并且硫空位使得方铅矿半导体类型和最低空轨道发生了改变。

通过研究硫化铅锌矿的晶格缺陷发现:当方铅矿表面出现空位时,有利于其他离子在其表面的吸附。同时,硫空位使得方铅矿表面带正电,不利于阳离子捕收剂在其表面的吸附,使得阳离子捕收剂难以吸附在其表面,铅空位导致方铅矿表面带负电,有利于阳离子捕收剂的吸附。这是由于晶格缺陷导致硫化矿晶体的导电性、表面能以及晶格参数等性质发生变化,使得矿石的电化学性质发生改变,影响其可浮性。当闪锌矿表面出现空位时,无论什么空位都会使其晶格常数变小,并且费米能级向较高能量方向移动。

5 铅锌矿药剂吸附模拟研究浮选作为硫化矿最主要的选矿方法[50-52],能有效从低品位硫化矿中提取出有用组分,浮选药剂在浮选过程中具有不可替代的作用,为此,研究不同药剂与基团在矿物表面的吸附作用和吸附形式以及模拟真实条件下水的存在对药剂吸附的影响具有重要意义。基于量子化学计算能有效的计算药剂分子的化学性质,以及药剂在矿物表面的作用机理。

刘建等[53]通过分子模拟研究了Cu离子对闪锌矿(110)解离面上S原子的吸附。结果显示Cu原子可以轻易在S原子吸附,对吸附能测试发现:Cu离子在S原子的顶部位置的吸附能为-657.24 kJ/mol,在两个S原子的桥接处吸附能为-670.11 kJ/mol,说明Cu离子更容易吸附在S原子的桥接处。通过态密度分析发现,Cu离子吸附后形成了Cu的3d轨道峰和S的3p轨道峰重叠在-2.00 eV和0 eV之间,说明Cu离子吸附为化学吸附。通过Mulliken布局分析表明:Cu离子吸附在闪锌矿表面的S原子上可能导致闪锌矿的活化。

岳利文[54]通过研究乙基磺酸盐(CH3CH2OCS2)和乙基三硫代碳酸盐(CH3CH2SCS2)在方铅矿(100)解离面的吸附发现:无论是乙基磺酸盐还是乙基三硫代碳酸盐与方铅矿(100)面的顶角以及棱位上的Pb原子的作用能均大于在其表面上的作用能, 说明药剂在方铅矿顶角以及棱上的吸附较面上更加牢固。通过测量-CS2基团上的两个S原子和所吸附点上的Pb距离显示:无论乙基磺酸盐还是乙基三硫代碳酸盐在相同点位上用的是相同的作用模式。

秦伟[55]通过对巯基苯并噻唑类捕收剂的量子化学计算发现:随着取代基碳链数的增加,使得分子的最高占据轨道能量升高,转移电子的能力随之增强,为此设计了新型捕收剂EMBI、PMBI和BMBI,并且分别对方铅矿与闪锌矿进行了吸附能计算,发现方铅矿的吸附能力强于闪锌矿的吸附能力,并且捕收剂的取代基团越大,矿物对其吸附量也越大,由大到小次序为:BMBI>PMBI>EMBI。同时还研究了[56]黄铜矿和闪锌矿表面上的DMDC吸附,构建了具有9个原子层的ZnS, 真空度设置为12 Å的2×2×1的超晶胞的ZnS(110)表面。通过对比吸附前后的DMDC和Zn对ZnS(110)解离面的态密度发现,S原子的3p轨道在吸附前构成价带顶部,S原子的3p轨道向低能量的方向移动,在费米能级处几乎没有轨道能级,表明S原子的3p轨道参与了结合反应, 并得到电子。通过图发现:Zn的3d轨道一部分转移到导带, 这意味着Zn原子的3d轨道失去电子,可以表明DMDC通过形成Cu(DMDC)起作用。同时,BX与DMDC共同吸附在黄铜矿上,可以改善其浮选性。

Simpson D J[57]研究了闪锌矿中杂质对表面润湿性的影响,用半经验方法计算了铁和铜杂质对闪锌矿(110)表面能和水吸附能的影响。结果表明:杂质或掺杂剂对表面能的影响很小但显著;表面能随着表面铁杂质的增加而增加,而提高铜浓度的相反效应也是如此;对于吸附能量的影响要明显得多,因为水明显地优先吸附在铁位上,随后是锌位点,铜位点最少。理论结果表明含铁的闪锌矿(110)表面比未掺杂的硫化锌表面更亲水。

魏明安通过研究亚硫酸钠与方铅矿表面的Pb原子的作用以及新型抑制剂PPD和DDT对方铅矿表面Pb原子的作用发现:亚硫酸根离子在方铅矿表面的结合能负值较大,能与表面的Pb牢固结合。新型抑制剂在方铅矿表面的结合能远大于亚硫酸根在方铅矿表面的结合能,能在方铅矿表面形成新的化合物导致方铅矿受到抑制作用[58]。

通过不同离子以及不同药剂基团在矿物表面的吸附可以发现:离子在矿物表面不同的位置吸附其吸附能不同,同时作用效果也不同。通过药剂基团在矿物表面的吸附计算发现药剂分子的结构、药剂与矿物表面的作用位点以及掺杂元素的含量等因素都会影响药剂在矿物表面的吸附,其中药剂与矿物表面作用时,其发生电子的结构变化以及轨道的杂化作用,使得药剂能与矿物作用,从而进行浮选作用,在后续开发新药剂的时候不仅需要考虑到矿石自身的性质结构,还需要考虑到药剂本身的结构,以及两者相互作用时所产生的效应。通过计算药剂在矿物表面的吸附,能较好的解释药剂与矿物的作用机理以及药剂分子中各基团的作用,对后续新药剂的开发能提供一定的理论依据。

6 结论随着计算机技术的发展,量子化学越来越成为科研学者研究的重要手段,通过对近年来对硫化铅锌矿的量子化学计算的文献分析,可以发现:

(1) 用量子化学计算方铅矿与闪锌矿的元素掺杂已经取得较大的进步,并且对不同元素的掺杂对其影响已经有了较为清楚的说明,但是在计算过程中由于设定的参数与条件不同,使得计算结果也各不相同,在计算参数设定上应进一步商榷。

(2) 通过模拟方铅矿与闪锌矿的晶格缺陷发现:晶格缺陷可以改变硫化矿的半导体性质,使硫化矿能更好的回收。同时通过模拟基团与药剂在矿物表面的吸附形式及作用发现不同基团与药剂能有效的吸附在方铅矿与闪锌矿表面,但是实际试验结果与计算结果存在差异,与基团和药剂在矿物表面上吸附形式结果跟实际试验结果不符,相信通过不断探索可以将理论与实际相结合。

(3) 量子化学计算作为一种基础理论研究手段能较好的从微观方面解释一些反应机理,但具有较大的局限性。如何能将量化计算结果更好的与实际情况相结合,以及如何运用量化模拟精确的预测一些实际试验所要发生的结果都是目前亟需解决的问题。我国的量子化学研究水平还处于发展阶段,需要进一步加强国际间交流,相信通过科研工作者的努力,我国量子化学研究领域会得到飞速发展。

| [1] |

Parr R G, Weitao Yang. Density-functional theory of atoms and molecules[M]. Oxford city: Oxford University Press, 1989, 5-15.

|

| [2] |

徐翠香. 浅谈量子化学的发展[J]. 广州化工, 2010, 38(4): 36-38. |

| [3] |

Dreizler R M, Gross E K U. Density functional theory:an approach to the quantum many-body problem[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1990.

|

| [4] |

Patterson J D. Density-functional theory of atoms and molecules[J]. Annals of Nuclear Energy, 1989(12): 155-157. |

| [5] |

李前树, 王荣顺. 量子化学的现状[J]. 中国科学基金, 1990(1): 23-28. |

| [6] |

谈国霞, 吴磊磊. 量子化学发展综述[J]. 科技信息(学术研究), 2007(36): 451. |

| [7] |

吴荣庆. 我国铅锌矿资源特点与综合利用[J]. 中国金属通报, 2008(9): 32-33. |

| [8] |

Liu X K, Gao J G, Chang H, et al. Distribution, characteristics and genesis of lead-zinc deposits in central Yunnan provice[J]. Advanced Materials Research, 2013, 807-809: 2240-2243. DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.807-809 |

| [9] |

雷力, 周兴龙, 文书明, 等. 我国铅锌矿资源特点及开发利用现状[J]. 现代矿业, 2007, 23(9): 1-4. |

| [10] |

刘晓, 张宇, 王楠, 等. 我国铅锌矿资源现状及其发展对策研究[J]. 中国矿业, 2015(s1): 6-9. |

| [11] |

Xiaosheng FANG, Lide ZHANG. One-dimensional (1D) ZnS nanomaterials and nanostructures[J]. J. Mater. Sci. Technol., 2006, 22(6): 721-736. |

| [12] |

Wang G L, Wang M, Zhao D Q, et al. Theoretical investigation on the narrowing of band gap of sphalerite Cd/Te by Hg-doping[J]. Journal of Atomic & Molecular Physics, 2009, 26(1): 176-182. |

| [13] |

陈建华, 陈晔, 曾小钦, 等. 铁杂质对闪锌矿表面电子结构及活化影响的第一性原理研究[J]. 中国有色金属学报, 2009, 19(8): 1517-1523. |

| [14] |

Renock D, Becker U. A first principles study of coupled substitution in galena[J]. Ore Geology Reviews, 2011, 42(1): 71-83. DOI:10.1016/j.oregeorev.2011.04.001 |

| [15] |

Muscat J, Gale J D. First principles studies of the surface of galena PbS[J]. Geochimica Et Cosmochimica Acta, 2003, 67(5): 799-805. DOI:10.1016/S0016-7037(02)00978-X |

| [16] |

杨琳琳, 文书明, 程坤. 磨矿过程中矿物的解离行为分析及提高单体解离度的方法[J]. 矿冶, 2006, 15(2): 13-16. |

| [17] |

曹亦俊, 段希祥. 提高磨矿产品单体解离度的研究[J]. 矿物岩石地球化学通报, 1997(s1): 52-53. |

| [18] |

Gao Z Y, Sun W, Hu Y H, et al. Anisotropic surface broken bond properties and wettability of calcite and fluorite crystals[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2012, 22(5): 1203-1208. DOI:10.1016/S1003-6326(11)61306-X |

| [19] |

Gao Z Y, Sun W, Hu Y H. Mineral cleavage nature and surface energy:anisotropic surface broken bonds consideration[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2014, 24(9): 2930-2937. DOI:10.1016/S1003-6326(14)63428-2 |

| [20] |

李文静. ZnS(110)表面掺杂过渡金属元素的第一性原理研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1013279187.htm

|

| [21] |

谭红琳. 金属离子掺杂的ZnO第一性原理计算及透明导电薄膜制备研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10674-1011053652.htm

|

| [22] |

王青, 梁纪锋, 兰斌, 等. N/Ga掺杂ZnO光学性质的第一性原理[J]. 兰州理工大学学报, 2013, 39(6): 168-172. |

| [23] |

Kang T, Sung J, Shim W, et al. Synthesis and magnetic properties of single-crystalline Mn/Fe-doped and Co-doped ZnS nanowires and nanobelts[J]. Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113(14): 5352-5357. DOI:10.1021/jp808433b |

| [24] |

宋德王, 牛原, 肖黎鸥, 等. Mn掺杂ZnS(110)表面的电子结构和磁性[J]. 计算物理, 2012, 29(2): 277-284. |

| [25] |

Linsebigler A L, Lu G, Yates J T. Photocatalysis on TiO2 surfaces:principles, mechanisms and selected results[J]. Chemical Reviews, 1995, 95(3): 735-758. DOI:10.1021/cr00035a013 |

| [26] |

Raşit Ahiska, Freik D, Parashchuk T, et al. Quantum chemical calculations of the polymorphic phase transition temperatures of ZnS, ZnSe and ZnTe crystals[J]. Turkish Journal of Physics, 2014, 38(1): 125-129. |

| [27] |

李磊, 李丹, 刘世勇, 等. Mn掺杂的ZnS(001)表面的电子态特性[J]. 计算物理, 2010, 27(2): 293-298. |

| [28] |

李文静. ZnS(110)表面掺杂过渡金属元素的第一性原理研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10004-1013279187.htm

|

| [29] |

Xie J. First-principles study on the magnetism in ZnS-based diluted magnetic semiconductors[J]. Journal of Magnetism & Magnetic Materials, 2010, 322(19): L37-L41. |

| [30] |

陈建华, 陈晔, 曾小钦, 等. 铁杂质对闪锌矿表面电子结构及活化影响的第一性原理研究[J]. 中国有色金属学报, 2009, 19(8): 1517-1523. |

| [31] |

Zakharov O, Rubio A, Blase X, et al. Quasiparticle band structures of six Ⅱ-Ⅵ compounds:ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdSe and CdTe[J]. Phys Rev B Condens Matter, 1994, 50(50): 10780-10787. |

| [32] |

胡永金, 崔磊, 赵江, 等. 高压下ZnS的电子结构和性质[J]. 物理学报, 2007, 56(7): 4079-4084. DOI:10.7498/aps.56.4079 |

| [33] |

何开华, 余飞, 姬广富, 等. 第一性原理研究ZnS掺V的光学性质和电子结构[J]. 高压物理学报, 2006, 20(1): 56-60. DOI:10.11858/gywlxb.2006.01.012 |

| [34] |

Chen J H, Ye C, Zeng X Q. First principle study of effect of Fe impurity on electronic structure and activation of sphalerite surface[J]. Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2009, 19(8): 1517-1523. |

| [35] |

Chen J, Wang L, Chen Y, et al. A DFT study of the effect of natural impurities on the electronic structure of galena[J]. International Journal of Mineral Processing, 2011, 98(3): 132-136. |

| [36] |

欧阳素勤. 广西环江某高硫铅锌矿浮选工艺及杂质影响的量子化学研究[D]. 南宁: 广西大学, 2010. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1737677

|

| [37] |

陈建华, 曾小钦, 陈晔, 等. 含空位和杂质缺陷的闪锌矿电子结构的第一性原理计算[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(4): 765-771. |

| [38] |

陈建华. 硫化矿物浮选晶格缺陷理论[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2012.

|

| [39] |

曾小钦. 晶格缺陷对闪锌矿电子结构影响的第一性原理研究[D]. 南宁: 广西大学, 2009. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1599780

|

| [40] |

胡熙庚. 有色金属硫化矿选矿[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1987.

|

| [41] |

陈喜峰, 彭润民. 中国铅锌矿资源形势及可持续发展对策[J]. 有色金属工程, 2008, 60(3): 129-132. |

| [42] |

孙水裕, 王淀佐, 李柏淡. 方铅矿自诱导浮选的电化学和量子化学研究[J]. 有色金属工程, 1993(2): 34-39. |

| [43] |

赵军伟, 姚卫红, 王虎. 硫化矿浮选电化学研究现状[J]. 矿产保护与利用, 2003(4): 32-36. |

| [44] |

陈建华, 冯其明, 卢毅屏. 电化学调控浮选能带模型及应用(Ⅱ)——黄药与硫化矿物作用的能带模型[J]. 中国有色金属学报, 2000, 10(3): 426-429. |

| [45] |

陈建华, 王檑, 陈晔, 等. 空位缺陷对方铅矿电子结构及浮选行为影响的密度泛函理论[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(9): 1815-1821. |

| [46] |

蓝丽红. 晶格缺陷对方铅矿表面性质、药剂分子吸附及电化学行为影响的研究[D]. 南宁: 广西大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10593-1013359107.htm

|

| [47] |

蓝丽红, 陈建华, 李玉琼, 等. 空位缺陷对氧分子在方铅矿(100)表面吸附的影响[J]. 中国有色金属学报, 2012(9): 2626-2635. |

| [48] |

汝奇. 含空位和杂质缺陷的闪锌矿浮选性能的第一性原理计算[D]. 昆明: 云南大学, 2014. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2695242

|

| [49] |

王檑. 晶格缺陷对方铅矿电子结构及浮选行为影响的第一性原理研究[D]. 南宁: 广西大学, 2010. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1737676

|

| [50] |

Li W. A new type of high efficlent collectoron sulfide ores——preparation and application of acylonitrile ester N, N-dimethy dithiocarbamate[J]. Metal Mine, 2010(7): 55-56, 86. |

| [51] |

Deng J, Lei Y, Wen S, et al. Modeling interactions between ethyl xanthate and Cu/Fe ions using DFT/B3LYP approach[J]. International Journal of Mineral Processing, 2015, 140: 43-49. DOI:10.1016/j.minpro.2015.04.026 |

| [52] |

陈建华. 浮选捕收剂的结构及其作用机理研究[J]. 矿产保护与利用, 2017(4): 98-106. |

| [53] |

Jian L, Wen S, Chen X, et al. DFT computation of Cu adsorption on the S atoms of sphalerite (110) surface[J]. Minerals Engineering, 2013, 46-47(6): 1-5. |

| [54] |

岳利文. 含硫捕获剂与硫化矿表面作用的理论研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10010-2008149594.htm

|

| [55] |

秦伟, 徐盛明, 解强. 巯基苯并咪唑类捕收剂的设计合成与性能[J]. 中国矿业大学学报, 2014, 43(2): 309-313. |

| [56] |

Qin W, Jiao F, Sun W, et al. Effects of sodium salt of N, N-dimethyldi-thiocarbamate on floatability of chalcopyrite, sphalerite, marmatite and its adsorption properties[J]. Colloids & Surfaces A Physicochemical & Engineering Aspects, 2013, 421(11): 181-192. |

| [57] |

Simpson D J, Bredow T, Chandra A P, et al. The effect of iron and copper impurities on the wettability of sphalerite (110) surface[J]. Journal of Computational Chemistry, 2011, 32(9): 2022-30. DOI:10.1002/jcc.v32.9 |

| [58] |

魏明安. 黄铜矿和方铅矿浮选分离的基础研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2008. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10145-2010256868.htm

|

2018

2018