| 中国钴资源进口安全分析 |

2. 中国地质大学 资源学院,湖北 武汉 430074

2. Faculty of Earth Resources, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China

钴是一种银白色的硬质金属,具有熔点高、磁性优、耐磨性好、低导电性和导热性等特殊的物化性能,被广泛应用于航空航天、电池、机械和玻璃陶瓷等领域,尤其在充电电池和高温合金产品中具有重要应用。随着新能源汽车产业的快速发展,钴的消费潜力和战略地位不断凸显,世界主要国家对钴的需求强劲[1-4],欧盟、美国、日本及中国等主要消费国纷纷将钴列为关键性矿产[5-7],可以预见,未来全球范围内对钴资源的竞争将日益激烈。

我国是钴资源消费大国,2017年钴消费量全球第一,占比43%,但是钴资源十分匮乏,储量8万t,仅占全球的1%左右。过去十年,中国通过大量进口钴初级原料成为全球最大的精炼钴生产国,供需缺口不断扩大,这也造成钴资源的供应安全持续面临严峻的挑战。我国资源禀赋决定了国内钴资源的保障能力难以提高,而产业结构调整和二次、替代资源的实现有赖于经济发展与技术的进步,所以现阶段能否从海外持续稳定的获得钴资源是保障我国钴资源安全的重中之重。以往有关钴资源供应风险评价的研究表明,对海外资源的过度依赖是导致我国钴资源供应风险较高的主要原因[8, 9]。因此,对钴资源进口情况进行客观全面的分析,及早改善不安全的进口局面,对于保障我国钴产业健康发展具有重要意义。

本文首先对钴的贸易历史及现状进行全面梳理和重点剖析;然后从对外依存度、进口集中度和进口国的地缘政治风险三个维度,对我国2001—2017年钴资源的进口安全进行定量评价,并对评价结果进行讨论;最后根据钴资源进口现状,提出降低进口风险的对策建议。

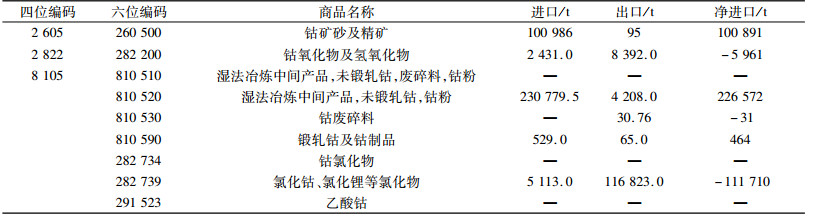

1 我国钴资源贸易概况 1.1 钴贸易产品介绍本文中含钴贸易产品的种类和数据全部从联合国贸易署(UN COMTRADE)获取,据统计,HS(海关编码)含钴贸易商品共9种,表 1列出了9种商品的贸易编码、名称及2017年的进出口量,其中钴矿砂及精矿(260500)、钴氧化物及氢氧化物(282200)和钴湿法冶炼中间产品等钴制品(8105)是钴最主要的贸易产品,钴氯化物(282734)和乙酸钴(291523)两种产品自2008年以来未做统计,而282739包含除氯化钴以外的其他多种氯化物,因此本文对钴的贸易分析只统计260500、282200和8105三种产品。

| 表 1 钴贸易产品及2017年中国贸易量 Table 1 Cobalt trade products and China's trade value in 2017 |

|

1.2 钴主要进口产品历史及现状

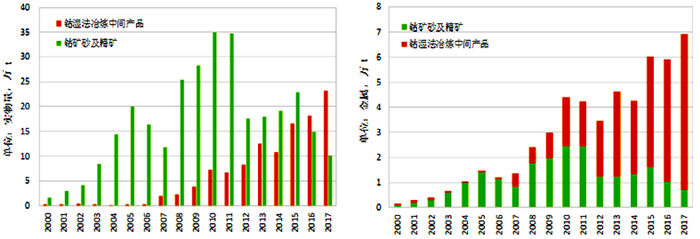

2000年以来,中国对钴产品的进口随着钴消费量的快速增加而稳步增长。2000—2005年,中国进口钴矿砂及精矿量从16 038 t快速增长至199 142 t,年均增长率高达65.5%。2005年钴最大供应国刚果(金)发布原矿出口禁令,宣布到2007年禁止原料出口[10],受此影响,钴矿砂及精矿进口量有所回落,钴湿法冶炼中间产品的进口呈明显增长态势。2009年刚果(金)政府推迟发布禁令,原矿进口有短暂的回升,但我国已经把进口重点转移到了钴湿法冶炼中间产品上。如图 1所示,无论是从实物量还是含钴金属量(钴矿砂及精矿折算系数0.07,钴湿法冶炼中间产品折算系数0.27)来看,钴湿法冶炼中间产品已经取代钴矿砂及精矿,成为我国海外钴资源供应的主要产品。

|

| 图 1 2000—2017年中国进口钴产品实物量及折合金属量 Fig.1 China's imports of cobalt products in quantities and equivalent metal from 2000 to 2017 |

1.3 钴主要出口产品历史及现状

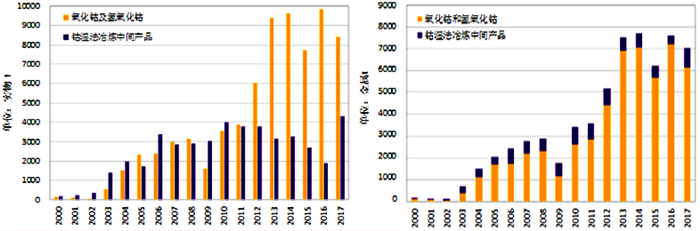

我国每年大量进口的钴原料除满足国内消费外,有一部分经简单加工后以氧化钴及氢氧化钴、钴湿法冶炼中间产品等初级钴产品的形态出口国外。2000—2011年,两种产品的出口量几乎逐年递增,2011年以后,钴湿法冶炼中间产品的出口开始减弱,而氧化钴及氢氧化钴的出口量快速增加。总体来看,我国对钴产品的出口呈不断增长趋势,出口产品以氧化钴及氢氧化钴为主。

|

| 图 2 2000—2017年中国钴产品出口 Fig.2 China's exports of cobalt products from 2000 to 2017 |

1.4 小结

总体来看,我国参与钴贸易的产品主要有钴矿砂及精矿、钴湿法冶炼中间产品和氧化钴及氢氧化钴,其中前两者是主要的进口产品,2017年合计进口实物量33万t,且近几年钴精矿的进口比例逐渐降低,湿法冶炼中间产品的比重不断增加;后两者是主要的出口产品,2017年合计出口实物量1.27万t,且氧化钴及氢氧化钴的出口比例逐渐超过钴湿法冶炼中间产品。

2 我国钴资源进口安全评价进口安全包括供给安全、经济安全和运输安全三个要素,即能够以合理的价格,进口足够的钴原料并安全地运到国内,以满足一国经济社会持续发展的需要[11, 12]。从长期来看,进口安全的关键是确保进口来源的持续性和稳定性,因此本文的核心是从供给安全的角度对钴资源的进口安全进行长尺度的定量评价。对外依存度和进口集中度是衡量矿产资源贸易和供应安全使用较多的两个指标[13],在此基础上,本文引入地缘政治风险,以期更加全面评估钴资源的进口安全情况。

2.1 对外依存度对外依存度是衡量国内钴消费对海外资源依赖程度的重要指标,反映从海外获取的钴资源对总需求的满足程度,即一国钴原料净进口量占总需求的比重,对外依存度越高意味风险越高。计算公式如下[14]:

| $ I R=\frac{C-P-S}{C} $ | (1) |

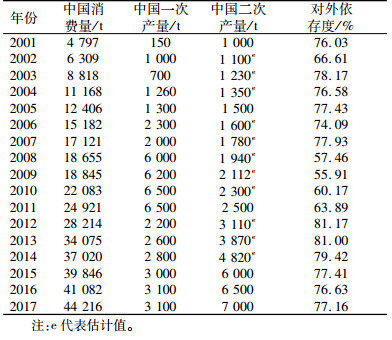

其中IR表示钴资源对外依存度,C表示钴的消费量,P代表国内钴一次资源产量,S代表国内再生钴产量。本文中消费量数据来自CRU,一次资源产量数据来自美国地质调查局(USGS),再生钴产量无统一完整的数据来源[15],因此本文对部分缺失数据进行了估计,具体计算结果见表 2。

| 表 2 2001—2017年中国钴对外依存度 Table 2 Import reliance of china's cobalt from 2001 to 2017 |

|

2.2 进口集中度

赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)是一种测量产业集中度的综合指数,也是目前使用频率较高的计算市场集中度的指标,能够较好得反映钴进口来源国的市场规模及结构[14]。HHI通常用各个国家和地区占一国进口总量比重的平方和表示,其理论值为1~10 000之间,值越大,表示市场集中程度越高。根据美国司法部和联邦贸易委员会的标准,赫芬达尔—赫希曼指数(HHI)小于1 500,处于“宽松”风险状态;位于1 500~2 500,表示风险适度;2 500以上为“紧张”风险状态。计算公式如下:

| $ H H I=\Sigma_{c}\left(S_{c}\right)^{2} $ | (2) |

其中SC表示从C国进口钴产品的量占进口总量的百分比。

由前文可知,中国每年大量进口的钴产品包括钴矿砂及精矿和钴湿法冶炼中间产品,因此在计算进口集中度时,考虑了这两种产品的进口市场,为了能将两种产品进行统一计算,本文参照CRU的做法,将其分别按照0.07和0.2的系数折算成金属含量。

2.3 进口国的地缘政治风险地缘政治风险主要指进口国的政治经济等不确定性的风险,表征钴资源进口国政府的稳定性对我国获取海外钴资源的影响。本文采用世界治理指数(WGI)反映进口国的稳定性,该指数由世界银行发布(2001—2017年),包含话语权和问责能力、政治稳定和无暴力程度、政府效率、监管质量、法治及腐败控制6个指标,各指标初始值范围均为-2.5~2.5,越接近2.5代表国家稳定性越好,风险越低,反之亦然。首先将6个指标按照公式(3)进行标准化处理,使其落到0~10的范围内,且值越高,代表政治稳定性越差,风险越高,然后按照公式(4)取6个指标的几何平均值得到最终的结果。

| $ WGI_{i}^{\prime }=-2\times WG{{I}_{i}}+5 $ | (3) |

| $ WG{{I}_{C}}={{\left( \sum\limits_{i=1}^{6}{W}GI_{i}^{\prime } \right)}^{\frac{1}{6}}} $ | (4) |

其中:i为1~6;WGIi为第i个指标的为第i个指标的标准化结果;WGIi为C国的综合世界治理指数。

公式(4)的计算结果仅代表单一进口国的政治稳定性,为了表示某一年度钴原料所有进口国的综合国家风险,将各进口来源国的WGI指数用进口占比进行加权,以得到所有进口来源的地缘政治风险。

| $ W G I=\sum _{C} S_{C} \times W G I_{C} $ | (5) |

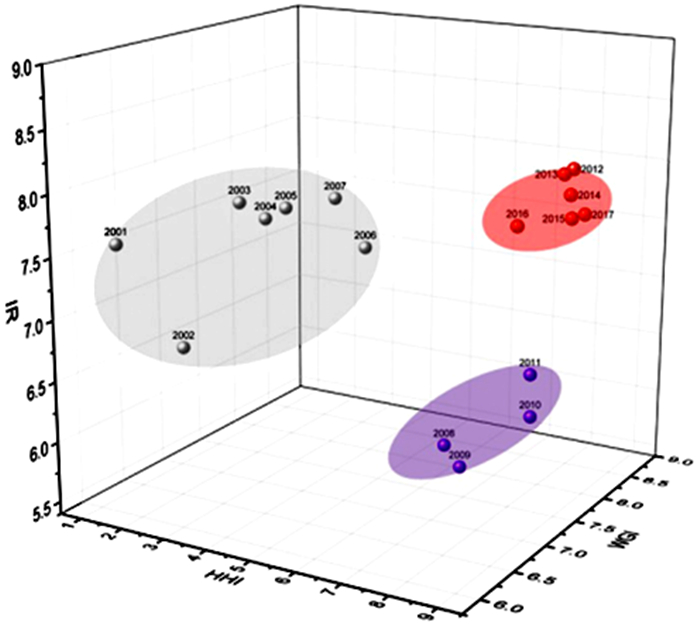

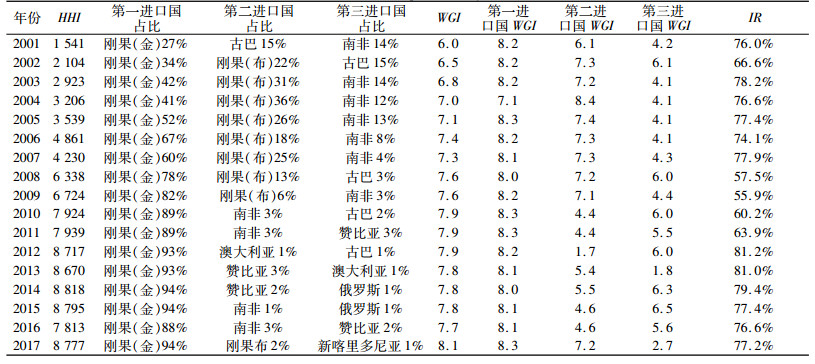

通过构建由对外依存度、进口集中度和进口国地缘政治风险表示的三维评价模型,将三个指标历年的计算结果统一标准化到1~10的区间。结果如图 3所示,2001—2017年我国钴资源进口安全评价结果明显集中在三个不同的区域:(1)2001—2007年的灰色区域,该阶段的HHI值偏低,在1.5~4.9之间,说明钴原料的进口来源和进口规模相对分散;(2)2008—2011年的紫色区域,对外依存度在5.6~6.4之间,是历年最低水平,说明该阶段我国钴资源的自给能力较强;(3)2012—2017年的红色区域,这一阶段三个指标均达到历史最高水平。总体来看,我国钴资源进口形势日益严峻,2012年以来,在对外依存度高居不下的情况下,进口越来越依赖地缘政治风险较高的刚果(金),进口存在安全隐患。

|

| 图 3 2001—2017年钴进口安全评价结果 Fig.3 Evaluation of cobalt import security from 2001 to 2017 |

2001—2007年,我国钴消费、生产水平和原料进口量处于整体较低、呈逐年增高的趋势(表 2),虽然原料进口量偏低,维持在1.5万t以下水平,但进口钴资源仍然是我国钴消费的主要来源,占比67%以上。刚果(金)是最主要的进口来源国,进口占比在27%~67%之间(表 3),因此这一时期的HHI值保持在1 542~4 861相对较低的范围内,但2003年以后仍然高于“紧张”风险状态的临界值2 500。

| 表 3 2001—2017年我国钴进口安全指标计算结果 Table 3 Indicators of cobalt import security from 2001 to 2017 |

|

2008—2011年,随着钴消费规模的扩大,国内钴矿山产量快速增加,2008年产量6 000 t,为2007年的3倍,同时再生钴产量也稳中有升,国内供应的及时补给降低了对国外资源的依赖,对外依存度明显降低,在60%左右。这一阶段,刚果(金)仍然是我国第一进口来源国,进口占比增加到78%以上,导致HHI和WGI均高于上一阶段。

2012—2017年国内钴库存大量积压,此后国内矿山钴生产减速,2012年国内钴产量下降至2 200 t,到2017年一直保持在3 000 t左右的水平,但再生钴产量保持稳定增长。在钴消费不断增长的情况下,我国钴资源的对外依存度增加至80%左右且维持高位,加之进口钴原料几乎90%以上来自刚果(金),导致2012—2017年的HHI值和WGI值均高于历史水平。

我国是全球最大的钴消费国,但资源禀赋差,通过国际贸易获得海外钴资源是保障国内消费的必要方式,在国内钴资源勘查及矿山开发均无明显改善的情况下,对海外钴资源的依赖程度短期内无法大幅降低。另一方面,钴资源在全球范围内分布极不均匀,刚果(金)是全球最大的资源国和生产国,2017年储量全球占比49%,矿山产量全球占比58%,钴原料出口量占比82%,因此全球钴的资源和供应均集中在政治稳定性较差的刚果(金),这在一定程度上影响了我国的进口来源结构。但是,2018年3月9日刚果(金)颁布新《矿业法》,将钴的出口税率从2%增加到5%,另加收10%的矿产资源税税率,且矿山钴还需缴纳16%的增值税,三种税合计达31%[16],这无疑会提高该国钴原料的生产成本。此外,2019年初新总统上任后,矿业部将暂停所有矿业公司出口矿产。因此,90%以上的钴原料进口来自刚果(金),这显然不是对我国最为有利的进口结构。

4 对策建议(1) 优化进口地区及产品进口结构

除非洲中部外,太平洋国家澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚和菲律宾也是重要的钴矿资源国和供应国,2017年四国储量合计占比19%,产量合计占比14%;同时新喀里多尼亚和澳大利亚也是钴原料的重要出口国,2017年出口量分别为4 050 t(金属,下同)和3 084 t;此外,这些国家的地缘政治风险均低于刚果(金)。因此,上述因素均为中国加大对刚果(金)以外国家的钴原料进口提供了可能。

2004年以来,我国钴的进口来源国始终保持在30个以上,因此,可根据全球钴原料出口市场,适当降低我国从刚果(金)的进口比例,提高从澳大利亚、新喀里多尼亚等其他供应国的进口份额。除钴矿砂及精矿、钴湿法冶炼中间产品外,可以适当加强对钴氧化物及氢氧化物等钴产品的进口,从而加强与相应钴盐生产国的贸易往来。

(2) 建立进口安全监控预警机制

相关部门应加强对资源经济规律和国外矿业政策的分析研究,建立钴资源的进口安全监控预警机制,高度关注主要进口来源国的政治稳定和矿业政策情况,跟踪进口来源国的市场变化及供求情况,建立监测指标,及时发现危机,根据危机发生的可能性,借鉴相关经验,给出合理的应对措施。并保证研究结果的透明性,及时提供给市场及相关企业,为其经营决策提供参考和依据。

(3) 加强国内二次资源供应,积极开展海外勘查开发

政府出台相应政策,建立健全钴产品的回收体系,鼓励企业加大对含钴报废产品的回收力度并加大科研投入,提高钴产品的回收技术。同时政府应加大对企业“走出去”的支持力度,营造有利的政策环境,为企业提供全面的信息服务和业务支撑;企业继续跟进海外投资与合作,借鉴成功运作经验,全面评估资源的可得性和经济性,根据自身特点,采取灵活方式进行海外勘查开发,获取国外优质资源。

| [1] |

Helbig C, Bradshaw A M, Wietschel L, et al. Supply risks associated with lithium-ion battery materials[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 172: 274-286. DOI:10.1016/j.jclepro.2017.10.122 |

| [2] |

Zeng X, Li J. On the sustainability of cobalt utilization in China[J]. Resources, conservation and recycling, 2015, 104: 12-18. DOI:10.1016/j.resconrec.2015.09.014 |

| [3] |

Simon B, Ziemann S, Weil M. Potential metal requirement of active materials in lithium-ion battery cells of electric vehicles and its impact on reserves:focus on europe[J]. Resources, conservation and recycling, 2015, 104: 300-310. DOI:10.1016/j.resconrec.2015.07.011 |

| [4] |

周艳晶, 李颖, 柳群义, 等. 中国钴需求趋势及供应问题浅析[J]. 中国矿业, 2014, 23(12): 16-19. DOI:10.3969/j.issn.1004-4051.2014.12.005 |

| [5] |

Ec. Study on the review of the list of critical raw materials[R]. Brussels: european commision, 2017.

|

| [6] |

Mrs, Aps. Energy critical elements: securing materials for emerging technologies; a report by the aps panel on publics & the materials research society[R]. 2011.

|

| [7] |

Nansai K, Nakajima K, Kagawa S, et al. Global mining risk footprint of critical metals necessary for low-carbon technologies:the case of neodymium, cobalt, and platinum in Japan[J]. Environmental science & technology, 2015, 49(4): 2022-2031. |

| [8] |

刘全文, 沙景华, 闫晶晶, 等. 中国钴资源供应风险评价与治理研究[J]. 中国矿业, 2018, 27(1): 50-56. |

| [9] |

Zhou Y, Li J, Wang G, et al. Assessing the short-to medium-term supply risks of clean energy minerals for China[J]. Journal of cleaner production, 2019, 215: 217-225. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.01.064 |

| [10] |

潘志君, 张恒, 刘宁, 等. 全球钴供应市场结构及定价权分析[J]. 中国矿业, 2017, 26(8): 18-21. |

| [11] |

刘仕华, 张辉耀, 胡国松. 中国石油进口安全浅析[J]. 石油化工技术经济, 2005(3): 14-17. DOI:10.3969/j.issn.1674-1099.2005.03.003 |

| [12] |

新时期进口安全战略研究[J].国际贸易, 2006(6): 4-10.

|

| [13] |

王东方, 陈伟强. 中国铝土矿贸易与供应安全研究[J]. 资源科学, 2018(3): 498-506. |

| [14] |

Gulley A L, Nassar N T, Xun S. China, the United States, and competition for resources that enable emerging technologies[J]. Proceedings of the national academy of sciences, 2018, 115(16): 4111-4115. DOI:10.1073/pnas.1717152115 |

| [15] |

五矿经济研究院.中国钴市场发展浅析[EB/OL]. 2019-05-09]. http://www.cbcie.com/9423/16266281.html.

|

| [16] |

安泰科.2018年钴市场发展报告[R].北京, 2019.

|

2019

2019