| 基于中西方稀土战略调整演化路径的中国稀土政策研究 |

2. 国土资源部国土资源战略研究重点实验室,北京 100812

2. Key Laboratory of Strategic Studies, Ministry of Land and Resources, Beijing 100812, China

稀土指元素周期表中的镧系元素及钪和钇等17种元素。近年来,随着新一轮科技革命与产业变革的发展,全球金属资源供需格局发生重大调整,稀土等高技术矿产成为各国利益争夺的焦点,国家金属资源安全保障重点已从大宗金属矿产转向高技术稀有矿产[1]。自2008年来,美国、欧盟、日本接连发布《关键原材料战略评估报告》,遴选本国或本地区战略新兴产业发展所需的关键原材料,稀土成为各国共同关注的关键原材料[2-4]。为保护环境、维持资源的可持续利用,中国对稀土的开采出口采取了一系列限制措施,却遭来美国、欧盟、日本等主要进口国的强烈反对。2012年3月,美国、日本和欧盟联手将中国对稀土、钨等相关产品实施的出口限制诉至WTO。美、日、欧等西方国家通过对现行多边贸易体系的主导权,采取向WTO起诉的方式倒逼中国放开稀土供应。中西方围绕稀土资源展开了数轮博弈,稀土战略调整成为世界各国高度关注的问题。

通过近年来稀土战略相关的文献回顾发现,已有研究主要集中在稀土资源安全保障战略及其效果评价两个方面。在稀土资源安全保障战略方面,Seo等[5]研究了日本的稀土镝元素安全保障战略,发现低镝发展战略将比回收能更有效地减少镝的需求。Barteková等[6]通过对中国、美国、澳大利亚、日本、欧洲五个地区稀土资源保障战略的比较研究,发现虽然各国和地区目标相同,但保障战略侧重点各有不同。Armstrong等[7]比较分析了资源贫乏国家日本和韩国的稀土等关键原材料战略,发现日本是民营企业发挥主导作用,韩国是公共部门的机构发挥主导作用。国内学者倪月菊、魏龙等[8, 9]对日本、美国等发达国家的稀土资源战略进行研究,并提出给我国稀土资源安全保障战略带来的启示。在稀土保障战略效果评价方面,杨丹辉等[10]描述了中日在稀有金属领域的博弈,并对中国稀土产业政策效果进行了评价。Zhang等[11]运用勒纳指数对中国稀土出口管制政策效果进行评价。从现有研究成果来看,学者们主要侧重于静态的分析比较各国稀土战略及实施效果,并未深入分析和解释采取这些战略调整背后的动因、逻辑和意图,以及战略博弈演化的过程及其机制。中西方稀土战略调整是一个动态的过程,对战略调整背后的演化机理进行深入分析有助于更加系统的梳理各国战略,打开各国稀土战略调整的“黑箱”。

本文首先运用案例研究方法对中西方稀土战略调整过程进行研究,并构建了中西方稀土资源战略演化路径模型。在此基础上,本文对中国稀土资源政策合意性进行了深入的讨论,并提出了相应的对策建议。这对于我国借鉴西方国家稀土战略调整经验,并进一步制定稀土资源保障政策具有启示意义。同时为我国提高稀土安全保障能力提供科学依据。

1 研究设计 1.1 研究方法研究方法的选择和研究问题的性质有着非常密切的关系,考虑到本文主要探索中西方稀土战略调整的演化路径,比较适用多案例研究方法。因为案例研究是一种理解特定情境下动态过程的研究策略,与统计实证和试验研究相比较,案例研究最重要的价值就是其突出情境、展示过程和揭示关系[12]。而且在构建理论,特别是全面和长期过程的研究中,案例研究法效果往往出人意料并且真实可信[13]。本研究属于中西方稀土战略调整演化路径的理论构建研究,关注的是中西方稀土战略调整的长期过程,适合采用案例研究法。同时,相比于单案例,多案例研究通过收集可以对比的数据,从而得到更准确和普遍化的理论。

对于资料的分析处理,本文采用的是扎根理论方法。扎根理论方法是自然主义研究范式下的质性研究方法,其分析过程主要是在经验资料的基础上,通过将现象概念化、范畴化,进而抽象出新的概念,并上升为理论[14]。相对来说,扎根理论方法通过对资料进行层层编码,能够有效的增强数据分析的规范性,被认为是定性研究中比较科学的方法[15]。本文按照经典扎根理论“条件-行动-结果”的逻辑思路对搜集到的资料进行编码处理,最终得到中西方稀土战略演化路径模型。最后,基于得到的理论模型,对中国稀土资源政策合意性进行评价,并结合稀土资源政策新动态进一步提出相关的对策建议。

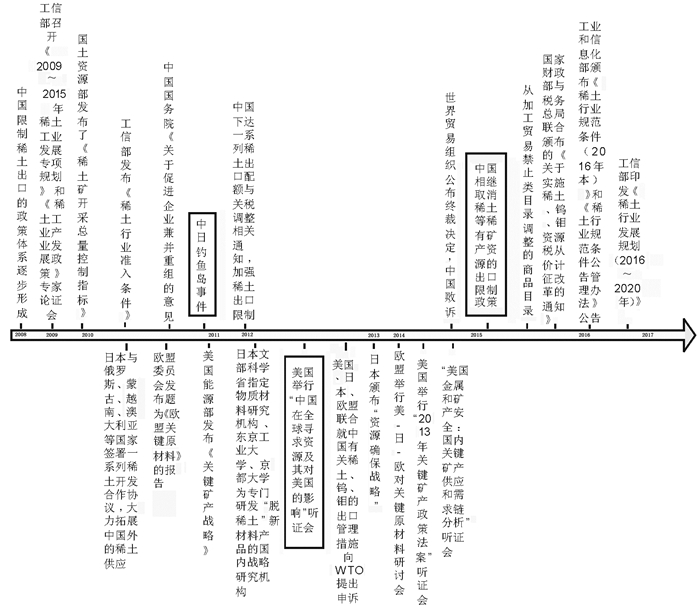

1.2 案例选择本研究选取了中国、美国、日本和欧盟4个国家或地区的稀土资源战略作为研究对象。主要原因在于中国既是全球稀土供应大国,又是稀土资源消费大国,其稀土战略调整直接关系到全球稀土供需格局的变化;而日本、美国、欧盟是稀土资源的主要消费大国,其稀土战略与中国稀土战略调整密切相关。中西方稀土战略调整标志事件如图 1所示。

|

| 图 1 中西方稀土战略调整标志事件示意图 Fig.1 Diagram of strategic adjustment of the rare earths in China and the West |

1.3 资料收集

本研究收集的资料主要来源于以下四个方面:(1)政策文件。主要包括从政府相关部门获得相关内部资料3份及通过各国政府官网(如美国能源部、日本经济产业省、欧委会、中国国土资源部等)搜集得到的主要政府报告文件30篇;(2)学术论文。主要包括在中国知网、谷歌学术、Web of Science等数据库检索的与中西方稀土资源战略调整相关的学术论文,共获得有效论文81篇,其中硕博士论文4篇,期刊论文77篇;(3)新闻报道。主要指利用百度、谷歌等搜索工具以“稀土”、“稀土战略”、“稀土政策”等为关键词进行信息检索得到的相关报道;(4)相关书籍。主要指稀土领域内专家、学者和国家机构等出版的经典书籍,如杨丹辉的《中国稀土产业发展与政策研究》、苏文清的《中国稀土产业经济分析与政策研究》等。这些从多方面渠道获得的资料,形成了证据链,相互印证。

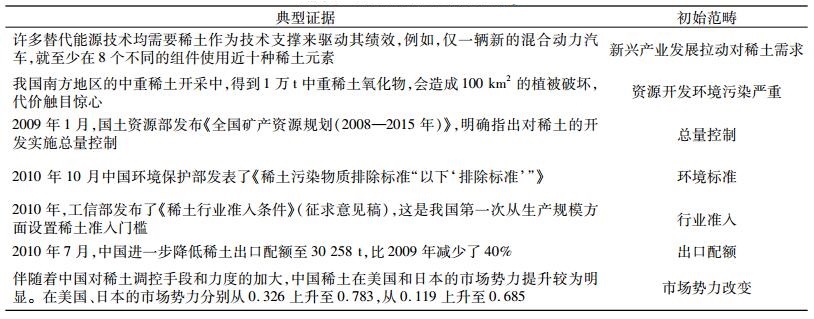

1.4 资料分析 1.4.1 开放性编码本文搜集的初始资料为中西方近年来稀土资源战略调整相关的政策文件、相关报道及书籍等文本资料。在进行资料编码时,本文对文件中与研究主题相关部分进行浏览阅读,攫取其中的关键中心句,作为典型证据。从具体操作来看,首先将中国的资料进行开放性编码,得到概念化结果,作为整个编码过程中的概念化模板。在此基础上,再对美国、日本及欧盟的资料进行开放式编码,补充和修正概念模板。经过以上过程,最终从资料中抽象出32个初始范畴(见表 1)。

| 表 1 开放性编码示例 Table 1 An example of open coding |

|

1.4.2 主轴编码

主轴编码的作用是发现和建立概念类属之间的各种联系,将开放性编码中得到的各类初始概念联接在一起。例如,开放性编码形成的“环境安全”“市场安全”“供应安全”等,可以被归纳为“供给压力”这个范畴。本文通过对32个初始范畴的类属分析得到20个副范畴并最终归纳得到8个主范畴(见表 2)。

| 表 2 主轴编码结果 Table 2 Results of spindle coding |

|

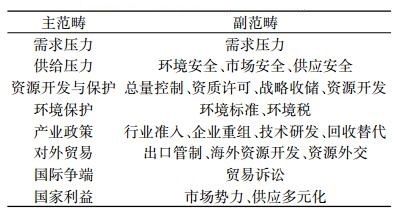

1.4.3 选择性编码

选择性编码通过对核心范畴的挖掘,以“故事线”的方式构建新理论架构。本文对32个初始范畴、20个副范畴和8个主范畴进一步分析梳理,同时综合原始资料进行对照比较,发现可以用“稀土战略演化路径”作为核心范畴来统领其它主范畴。故事线可以概括为:中西方在制定稀土战略时,首先,要识别战略调整背后潜在的触发条件;然后,采取相应的行动策略;最后,检验战略调整的效果。以此“故事线”为基础,本文构建出“触发条件-行动策略-调整结果”的中西方稀土战略演化路径模型。至此,本文对核心范畴所蕴含的逻辑关系有了更加清晰的认识:(1)供给和需求的变化是促使中西方进行稀土资源战略调整的触发条件;(2)面对供给保障风险增加和需求依然强劲的双重压力,中西方迅速调整其稀土战略,通过采取资源开发与保护、环境保护、产业政策、对外贸易等一系列措施保障本国稀土资源安全;(3)国际争端和国家利益维护是各国调整其稀土战略的结果。我们用图形的方式更加直观地展示了译码过程及这一逻辑关系,如图 2所示。

|

| 图 2 核心范畴的范式模型 Fig.2 The Paradigm Model of core category |

2 研究发现

通过对中西方稀土战略博弈过程进行编码梳理发现,其博弈过程可以以“稀土案”的发生为节点分为两个阶段,分别是WTO贸易争端前的中国稀土资源战略调整及WTO贸易争端背景下西方的稀土应对战略。本文运用编码得到的“触发条件-行动策略-调整结果”范式模型分析中西稀土战略博弈的两个阶段。

2.1 战略博弈过程 2.1.1 WTO贸易争端前:中国收紧稀土资源出口战略导向1.触发条件

2008年以来,中国逐步形成了稀土出口管制政策体系。以2010年9月中日钓鱼岛事件爆发为标志,触发中国进一步加紧对稀土的出口管制。而其背后的深层次原因则是中国一方面面临着严峻的资源与环境安全压力,另一方面中国自身发展对稀土资源的需求在不断增加。

在供给压力方面,中国主要面临稀土供应安全、市场安全和环境安全压力。供应安全压力主要是指中国虽然是稀土供应大国,但并不能实现稀土资源的可持续供应。2012年6月,国务院新闻办发布的《中国的稀土状况与政策》白皮书指出,中国以23%的稀土资源承担了世界90%以上的市场供应[8],中国差不多每年都在超量开采自身稀土资源。于汶加等研究也表明,过大强度的资源开发导致中国矿产资源可持续供应能力下降明显。2003—2013年,在统计的21种重要矿产中,有15种矿产的储产比出现下降,其中稀土的储产比下降了50%以上[16]。由此看来,中国稀土资源能否实现可持续供应,成为其在制定稀土战略时亟需考虑的首要关键因素。

环境安全压力主要是指中国快速发展的生态文明建设,对稀土开发利用过程中对环境的影响提出了更为严格的要求。然而,中国稀土粗放的开采方式对环境造成了严重破坏。以中国南方地区的重稀土开采为例,开发10 000 t中重稀土氧化物,会造成100 km2的植被破坏,代价触目惊心[17]。因此,为保障稀土开发生态环境安全,中国也不得不慎重考虑调整其稀土资源战略。

市场安全压力主要是指中国稀土资源价格不合理及长期缺乏定价权。中国依靠稀土资源储量优势提供了世界稀土的大部分产量需求,但是形成反差的是中国稀土生产企业并没有获得稀土的定价权。1990—2005年间,中国稀土出口增长了800.65%,世界占比从27.45%升至97.54%,但出口价格总体呈下降趋势。虽然稀土价格在2006年和2007年强劲上扬,但在2009年之前基本维持在较低水平,价值不菲的稀土资源在中国手中却卖了“白菜价”[18]。中国优势稀土资源面临“一买就涨,一卖就跌”的窘境。另外,从稀土产业链角度来看,我国过去以卖原材料为主,不注重高端产业化应用。因此,可以发现,中国目前这样的稀土供给是不经济的[18]。

在需求压力方面,中国处于工业化中后期和城镇化快速发展的中期阶段,对稀土资源需求较大。根据矿产资源消耗规律,当前钢铁、铝等基本金属消费已接近峰值,而稀土因其特殊性能,将被广泛应用于新能源、新材料、航空航天等国防军工和战略性新兴产业,成为现代工业以及未来新兴工业所不可或缺的战略资源[19]。我国“十二五”期间重点发展的战略性新兴产业之中,新能源汽车、电子信息产业及新材料产业中的稀土功能材料和稀土金属材料都是稀土应用技术领域。在军工方面,2012年中国军费规模首次突破了1 000亿美元,中国三军高精尖装备步入升级换代的成长期,结合对外出口规模稳定增长的趋势,这将促进对稀土原料的需求。由此看来,中国自身对稀土资源存在大量需求[20]。

2.行动策略

面对供给和需求的双重压力,中国制定了相应的稀土战略调整措施。本文通过资料整理分析得出,中国主要采取了资源开发与保护、环境保护、产业政策、对外贸易等稀土战略举措。

在资源开发与保护方面,中国不仅加强了对稀土开采总量的控制,还对开采的资质进行严格控制,并对其进行战略收储。2009年4月,国土资源部发布了《稀土矿开采总量控制指标》,指出对国内稀土进行总量控制,限制相关开采许可证。2010年,包钢开始启动稀土原材料战略储备制度,企业自行承担储备资金[18]。

在环境保护方面,中国在开采稀土的同时,非常重视对生态环境的保护。中国国土资源部发布的《全国矿产资源规划2008—2015》指出矿产资源开发利用的环境保护准入管理要加强,对生产矿山地质环境保护的监管也要更为严格。2012年,中国国家环境保护部与国家质监总局联合颁布《稀土工业污染物排放标准》,要控制稀土工业企业生产中排放的主要污染物,更加严格控制“三废”和放射性物质的排放。

在产业政策方面,中国近些年来出台一系列政策文件,不断促进稀土企业重组,加强行业整顿。例如,2009年中国工业和信息化部出台的《2009—2015年稀土工业发展规划》提出,在未来5年内将我国稀土冶炼分离企业从近100家限制在20家左右[18]。2010年9月,中国国务院发布了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》,将加强稀土企业的重组作为重点项目。

在对外贸易方面,中国实行“配额+关税”的稀土出口模式。2008年以来,中国限制稀土出口的政策体系逐步形成, 每年都会发布当年部分稀土出口配额量、准许出口企业名单、关税率调整情况及次年第一批出口配额等相关文件通知,以加强对稀土的出口限制。2004年至2009年,我国稀土出口配额分别为6.6万t、6.6万t、6.2万t、6万t、4.7万t、5万t,年递减额不超过10%。但2009年之后,我国稀土监管政策更加严格。据商务部发布的数据,中国2010年全年的稀土出口配额总数仅为30 258 t,相比2009年减少了近40%。2011年的稀土配额为30 196 t,与2010年基本持平[21]。

3.调整结果

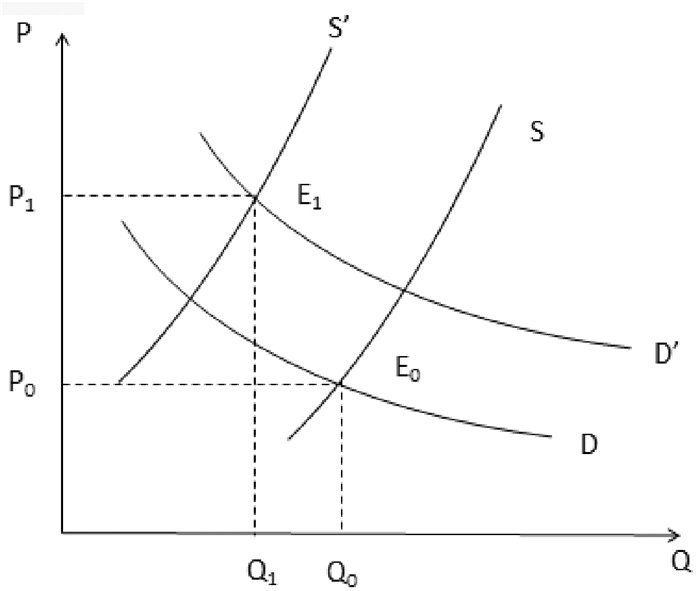

通过资料分析本文发现,中国采取的资源开发与保护、环境保护、产业政策、对外贸易等一系列措施确实带来了一些效果。如图 3所示,横坐标为稀土资源供给(需求)量,纵坐标为稀土资源价格。曲线S为供给曲线,曲线D为需求曲线。早期稀土国际市场供求形势处于点E0(P0, Q0)均衡状态。中国通过出口管制等措施减少了稀土资源在国际市场的供给,供给曲线左移至S′。而国际市场上对于稀土资源的需求总体上呈上升趋势,资源需求国需求增加,需求曲线右移至D′。新的需求曲线D′和供给曲线S′相交于E1(P1, Q1),这时均衡价格从P0上升到P1。由此,在供求双向夹击下,国际市场上稀土价格在2009—2011年期间加速上升。例如,制造电动汽车电动机和混合动力汽车的永磁所必需的稀土镝元素,其价格从2011年年初的400美元/kg涨到当年9月份的近3 000美元/kg,半年间上涨6倍以上[10]。Zhang等[11]研究也表明,中国实施的稀土出口限制政策,显著提升了其稀土产品的国际市场势力和灵敏度水平,显现了中国政府稀土产品出口政策的正效应。然而,利弊总是相辅相成。中国利益的增加让重要的稀土资源需求国产生了强烈不满,由此引发了一系列国际贸易争端。

|

| 图 3 第一轮稀土供给需求曲线变动图 Fig.3 Variation chart of supply & demand curve of the first round of rare earths |

2.1.2 WTO贸易争端:西方加快稀土资源多元化供应战略导向

1.触发条件

2012年美国举行“中国在全球寻求资源及其对美国的影响”听证会,引爆了WTO“稀土案”,将中西稀土战略博弈推向高潮。本文通过资料分析发现,引发西方国家起诉中国背后的触发条件包括供给压力和需求压力两个方面。

在供给压力方面,西方国家面临稀土市场供应受限及国际市场价格上涨压力。随着中国不断加强稀土出口管制,国际稀土供应减少,价格不断增加。这对于高度依赖中国进口稀土的西方国家来讲是不利的。一方面,中国稀土出口量的控制,减少了西方国家的稀土资源来源。另一方面,主要稀土国际市场价格的提升,对于资源需求国来讲,无疑加大了其成本。

在需求压力方面,西方国家对稀土资源的需求也在不断增加。随着发达国家“再工业化”战略的推进,快速获取新兴产业发展所需原材料,抢占高技术产业市场成为国家发展的未来布局。不论是美国的“制造业复兴计划”还是“德国工业4.0”,都把“重振制造业”的战略重点放在了新能源、新材料等战略性新兴产业,而这些产业恰恰是稀土资源应用的主要领域。

2.行动策略

发达国家“再工业化”战略催生了对稀土的新一轮需求热浪。同时,中国逐渐提高出口关税、缩减配额等进一步增加了供给压力,西方国家不得不对原来稀土资源战略进行调整。本文通过资料分析发现,为缓解稀土供给与需求压力,西方国家采取了资源开发与保护、产业政策、对外贸易等一系列措施。

资源开发与保护主要包括资源储备和资源开发。资源储备方面,日本从中国进口的稀土资源只有1/3被用来进行工业生产,剩下的2/3都被封存起来作为战略储备[22];资源开发方面,2014年,美国相继举行“2013年关键矿产政策法案”和“美国金属和矿产安全:国内关键矿产供应和需求链分析”听证会,并明确指出在2011年《关键矿产战略》的基础上推进美国国内矿产业的振兴,在美国国内减少稀土勘探开发与生产加工有关的许可和审批程序,逐步恢复美国国内稀土开采[23, 24]。

产业政策主要包括促进稀土技术研发、回收替代等措施。日本作为资源匮乏国,尤其注重对稀土的技术研发。2011年,日本经济产业省发布了科学技术白皮书,将开发稀土替代材料列入优先研发项目[25]。2012年日本文部科学省专门成立了“脱稀土”新材料产品的国内战略研究机构[18]。2011年,美国能源部增加了在磁铁、电动机和发电机替代品的研发投入,并专注于减少稀土在这些方面的使用[20]。

对外贸易主要体现在海外资源开发和资源外交两个方面。在海外资源开发方面,2010年,美国能源部向中国以外的国家和地区提供资金及技术援助,以期取得这些国家和地区稀土的稳定供应[26]。García等[27]研究也发现,通过世界上五大稀土项目的开发可以提供全球稀土消费总量的约三分之一。在资源外交方面,2012年3月,美国、欧盟、日本等西方国家迅速结成战略联盟,向WTO提出有关中国稀土、钨、钼的出口管理措施的诉讼。紧接着,欧盟邀请美、日举行关键原材料研讨会,旨在加强关键原材料信息共享,促进多国合作[28]。2014年5月,欧盟发布《关键原材料战略评估报告》,进一步提出要加强资源外交,积极通过各种行政形式加强同其他国家的联盟[29]。

3.调整结果

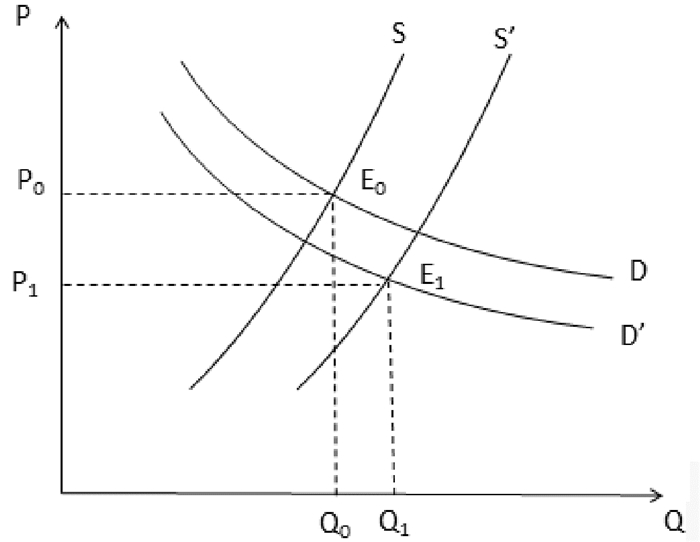

综合来看,西方国家采取的一系列措施带来了显著的效果。如图 4所示,横坐标为稀土供给(需求)量,纵坐标为稀土价格。曲线S为供给曲线,曲线D为需求曲线。初始均衡点为E0(P0, Q0)。一方面,美、日、欧等资源需求国采取了一系列措施促进本国稀土供应多元化,降低了对中国的依赖,从而减少了对中国稀土的需求,导致需求曲线左移至D′。另一方面,西方国家在“稀土案”争端中胜诉,中国被迫取消了出口限制政策措施,中国稀土供给增加,即供给曲线右移至S′。新的需求曲线D′和供给曲线S′相交于E1(P1, Q1)。由此,在供求双向夹击下,国际市场上稀土价格在2012年以来呈下降趋势(从P0到P1)。如稀土元素铈、镧等价格在2013年暴跌40%,下降趋势一直持续到2014年稀土的平均价格下降到2010年的水平[30]。西方国家采取的这一系列措施提升了自身的国家利益,使得国际市场上稀土资源的贸易进入一种新的局面。

|

| 图 4 第二轮稀土供给需求曲线变动图 Fig.4 Variation chart of supply & demand curve of the second round of rare earths |

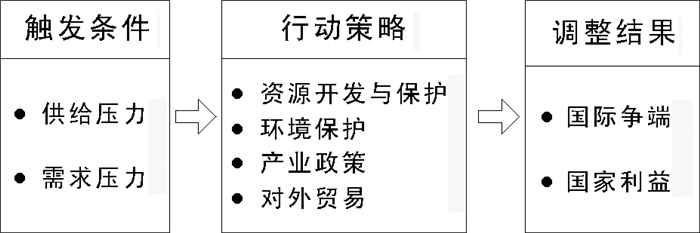

2.2 概念模型

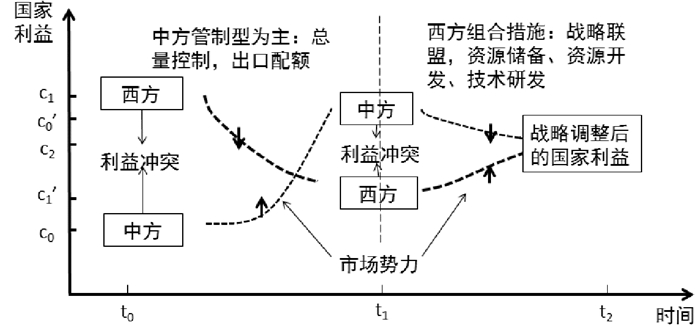

综合以上分析,本文提出了中西方稀土战略演化路径模型,如图 5所示。模型以“触发条件-行动策略-调整结果”为主线,从战略调整过程和国家利益两个维度描述了中西方稀土资源战略演化路径。在t0时期,中国作为稀土主要供给国家,与美国、日本、欧盟等主要进口国之间存在利益缺口(c1-c0)。t0-t1阶段主要是WTO贸易争端前,中国率先进行稀土资源战略调整阶段。中国主要采取总量控制、出口配额等行政手段来提高自身的国家利益,中国在国际市场上市场势力上升,西方国家国际市场势力下降,中西国家国家利益差距逐渐缩小,到t1时期,中国国家利益略高于西方国家利益(c0′-c1′)。中国市场势力的上升引起了西方国家的强烈不满,美国、日本及欧盟联合向WTO起诉中国。t1-t2阶段主要是WTO贸易争端下,西方国家进行稀土资源战略调整阶段。在这一阶段,西方国家采取了一套组合措施,对内包括恢复国内稀土生产、战略储备和技术研发等,对外则迅速形成战略联盟,积极利用贸易规则反击,并不断推动海外资源开发,进行资源外交。最终,西方国家国际市场势力得到提升,中国市场势力下降。中国进而采取新的战略手段,中西方国家利益进入一个新的相对均衡状态。

|

| 图 5 中西方稀土战略调整的演化路径模型 Fig.5 The evolutionary path model of strategic adjustment of the rare earths in China and the West |

2.3 博弈结论

本文通过对WTO贸易争端背景下中西方稀土资源战略之间的博弈过程的分析及战略调整结果的进一步讨论,得出以下结论:

第一,中西方进行稀土资源调整遵循“触发条件-行动策略-调整结果”的演化路径。中西方面对稀土资源需求和供给的压力时,各国之间存在利益冲突,通过采取资源开发与保护、环境保护、产业政策及对外贸易等一系列措施降低国家之间的利益缺口,维护了本国国家利益的同时也带来了一系列国际争端等问题。

第二,西方国家采取了一套组合措施,加快稀土多元化供应战略导向非常明确。在进行战略调整时,美国、日本及欧盟分别针对本国国情采取了不同的措施。美国主要采取了恢复国内开采、技术研发及资源外交措施;日本主要采取了战略储备、技术研发及回收替代措施;欧盟主要采取了回收替代及资源外交措施。

第三,中国早期战略调整主要侧重于采取总量控制及出口管制等行政性政策措施,其收紧稀土出口战略导向稀土非常明确。中国的这些措施虽然取得了一定成效,但稀土定价权缺失问题并没有得到根本性改观。

3 中国稀土资源政策合意性评价 3.1 中国稀土资源定价权缺失分析通过对本文中西方稀土战略调整的演化路径模型的进一步深入分析发现,我国稀土资源定价权缺失主要源于国外较强的买方垄断势力和国内稀土生产的无序状态两个方面。

3.1.1 国外较强的买方垄断势力国际市场稀土资源需求集中导致买方垄断势力的形成。产业组织理论认为,企业具有追求并尽可能行使垄断力量的倾向,只不过在一些行业中,由于特定技术特征决定的市场结构制约了垄断力量的形成,而使处在这类行业中的企业不得不接受完全竞争下的市场均衡价格。因此交易双方所处的市场结构是影响价格和定价权的关键因素之一。从这一角度来看,稀土产业中将近所有高科技、高附加值、高效益的稀土深加工产品和应用产品的技术都被发达国家所垄断,如美国、法国和日本的汽车尾气净化催化剂技术;日本的钕铁硼永磁材料成分、工艺及设备技术[31]。而我国稀土加工利用方式粗放,产品附加值低,高端材料应用长期受制于人,导致我国生产的稀土原材料只能被动的低价卖给日本、美国等少数发达国家。我国虽然是世界上稀土资源最大的供应国,但稀土国际市场需求集中度偏高,日本、美国等少数发达国家的市场需求集中度高达70%以上[32]。较强的买方垄断势力阻碍了稀土资源价格的上涨。

3.1.2 国内稀土生产的无序状态从国内稀土资源供应方面来看,我国稀土资源供应企业较多,市场集中度很低,至今也没有形成一个有代表性的稀土卖方(卖方寡头)与国外集中度很高的稀土买方(买方寡头)相抗衡。我国近100家稀土冶炼分离企业以每年超过世界需求7万t的产能无序扩张,引发了矿山的非法开采,损害了产业整体利益。虽然近些年来,我国不断加强稀土行业企业兼并重组,并逐步形成了“1+5”稀土产业新格局,产业集中度得到加强,但仍没有达到很好的效果。另外,超采、偷采甚至走私对市场秩序的干扰和冲击难以避免[33]。这种无序状态导致难以形成应对拥有垄断势力的西方国家买方的谈判合力,稀土出口价格被国外垄断厂商控制,形成了内部无序竞争、外部买方垄断的劣势局面。

3.2 中国稀土政策合意性评价从中西方稀土战略演化过程可以发现,相对于西方国家采取的组合措施,我国早期主要通过总量控制、出口配额等行政性政策手段来保障我国稀土资源安全。虽然取得了一定成效,然而“稀土案”的败诉既反映出发达国家仍主导着国际贸易规则话语权的现状,也暴露出中国限制稀土出口的政策思路单一,手段工具不够丰富[10]。随着稀土战略阶段的不断演化,我国运用市场化手段间接调整产业的意识显著增强。

事实上,从经济学角度来看,假设某一商品(稀土产品)的卖方成本为c,买方价值为v,原则上只有v大于或等于c时,该商品才会发生交易,而(c, v)之间的交易价格p则决定了买方剩余v-p和卖方剩余p-c。在价格形成机制不合理特别是稀土产品成本不能反应资源的真实价值(应涵盖自然使用价值、生态环境价值及加工投入等),加之政府监管不到位情况下,稀土产品即使被卖出“白菜价”仍会使开采及冶炼企业获得卖方剩余,对于不需要承担或仅承担少量资源有偿使用和环境保护责任的卖方企业来说,最终还是有利可图。因此,Hu等[34]提出要充分发挥市场机制在资源配置中的决定性作用。钟美瑞等[35]也建议,将出口配额与出口关税等政策措施改为征收资源税,以更合理的方式提高金属矿产品的出口价格,达到有效避免贸易纠纷,保障国家稀有金属资源安全的目的。

在非完全竞争市场买卖双方价格博弈中,卖方成本和买方价值作为“私人信息”而非“共同知识”决定着交易成败和各自剩余[18]。因此,从长远来看,获得定价权或者提高议价能力的关键还在于全产业链的控制能力。高天明等[36]学者研究也发现,中国优势稀土资源管理必须从过去的“管两端”政策,调整为在满足国内需求的基础上,重点平衡开采总量和选冶能力,来扶持优势深加工产业发展。如果不能在产业链下游高附加值环节掌握核心技术并形成供应规模,即使在产业链上游环节拥有资源优势,也很难在稀土产品定价博弈中占据主动地位。因此,中国稀土战略的关键在于通过自主创新,掌握后端应用核心技术,加强对全产业链的控制能力,建立反映资源真实价值的稀土价格形成机制。

4 中国稀土资源政策新动态与对策建议 4.1 政策新动态随着2014年“稀土案”的败诉,2015年1—5月,中国相继取消稀土资源的出口限制政策。商务部颁布的《2015年出口许可证管理货物目录》中,明确指出取消稀土的出口配额,其后国务院关税税则委员会出台《关于调整部分产品出口关税的通知》,取消对稀土产品的征收的高额出口关税。如何调整现有稀土战略,将资源优势转换成经济优势成为这一时期中国的主要战略目标。

相较于WTO贸易争端前的出口配额和关税等战略手段,新的阶段,我国稀土战略主要集中于两点。一方面,逐渐重视行业准入制度与开采总量控制制度以提高行业集中度和控制生产总量的方式提高稀土资源的国际竞争力。2016年6月,我国工业和信息化部颁布《稀土行业规范条件(2016年本)》和《稀土行业规范条件公告管理办法》公告,指出要完善稀土行业的准入制度;2016年11月,国土资源部发布《全国矿产资源规划(2016—2020年)》,也明确指出要合理调控稀土的开采规模,严防过度开发。另一方面,加强市场型政策手段的运用,更加强调资源税的地位。2015年国家财政部与税务总局联合颁布的《关于实施稀土、钨、钼资源税从价计征改革的通知》中,开始实施资源税由从量计征向从价计征改革,资源税政策对稀土开采量的调控力度显著增强,产业技术政策与产业结构政策成为占比最高的两项政策工具,旨在提高稀土产品的技术含量和促进企业向精深加工环节升级以提高产品附加值。

4.2 对策建议近年来,面对新一轮的国际稀土博弈,中国不断加强稀土资源战略调整,虽然在一定程度上增强了稀土市场势力,但并没有从根本上改善中国稀土安全保障问题。为此,本文提出以下建议:

第一,加强稀土资源“去产能”,推进行业重组。淘汰落后产能,通过强强联合、兼并重组,形成一批具有资源、规模和技术优势的行业龙头企业,合理地将稀土产业上游环节的集中度提高,促使稀土应用领域的中小企业朝“专、精、特、新”方向发展,改善行业结构和竞争秩序。

第二,推进稀土产业下游高附加值应用领域的技术创新。结合《中国制造2025》提出的“工业强基”,将各类市场主体资金投向稀土的高端应用领域增强下游企业精深加工技术水平,扩大稀土高端应用供给能力。同时,通过产学研联合、重大科技专项研究等方式,创新研究稀土高端技术。立足开放利用的原则,综合国内应用和国际需求,积极加强我国稀土领域技术研发、高端人才交流等方面的国际合作,慢慢缩小与国际先进水平的差距。

第三,健全稀土价格形成机制。推进稀土价格形成机制改革,综合运用资源税、环境税等政策工具,加快建成涵盖生态环境成本的稀土价格形成机制。在稀土资源的开采过程中,引导各类市场主体积极承担资源补偿、生态环境保护与修复等方面的责任和义务,对资源进行合理开发。根据“谁开发、谁保护,谁受益、谁补偿,谁污染、谁治理,谁破坏、谁修复”的原则,明确企业是资源补偿、生态环境保护与修复的责任主体。

第四,积极参与国际贸易规则的制定。“稀土案”的败诉一方面暴露出我国对WTO贸易规则未能吃透,另一方面反映出发达国家主导着国际贸易规则话语权。在当今全球经济复苏乏力、国际金融市场波动剧烈、去全球化浪潮迭起,尤其是欧美国家逐步退出世界舞台之际,我国应把握本轮国际地位重新洗牌的机遇窗口期,结合“一带一路”倡议,主动掌握国际贸易规则制定的主动权。同时,重视我国稀土的金融属性,建立稀土交易市场,发展稀土金融衍生工具,推动形成我国稀土国际金融定价中心,将我国资源优势转化为经济优势。

5 结语本文运用案例研究方法对2008年以来中西方稀土资源战略调整过程进行了系统梳理,并进一步构建了中西方稀土战略调整的演化路径模型。研究发现,中西方稀土资源调整遵循“触发条件-行动策略-调整结果”的演化路径。中国早期稀土战略调整主要侧重于采取总量控制及出口管制等行政性政策措施,其收紧稀土出口战略导向非常明确。这些措施虽然取得了一定成效,但稀土定价权缺失问题没有得到根本性改观。本文建议中国新一轮稀土战略调整应加强稀土资源“去产能”,推进行业重组。同时,推进稀土产业下游高附加值应用领域的技术创新,健全稀土价格形成机制,并积极参与国际贸易规则的制定。

| [1] |

王昶, 黄健柏, 陈从喜, 等. 国家金属资源安全战略亟需顺势转型[J]. 科技工作者建议, 2016(9): 1-8. |

| [2] |

National Research Council (US). Committee on critical mineral impacts on the US economy. minerals, critical minerals, and the US economy[M]. Washington: National Academies Press, 2008.

|

| [3] |

European Commission. Report of the Ad-hoc working group on defining critical raw materials: critical raw materials for the EU 2014[EB/OL]. (2015-04-29)[2017-06-07]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw_materials/files/docs/crm_reporton_critical_raw_materials_en.pdf.

|

| [4] |

日本の産業は. 戦略的な資源の確保します[EB/OL]. (2012-06-27)[2017-06-07]. http://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_problem_committee/028/pdf/28sankou1-2.pdf.

|

| [5] |

SEO Y, MORIMOTO S. Comparison of dysprosium security strategies in Japan for 2010-2030[J]. Resources Policy, 2014, 39: 15-20. DOI:10.1016/j.resourpol.2013.10.007 |

| [6] |

Barteková E, Kemp R. National strategies for securing a stable supply of rare earths in different world regions[J]. Resources Policy, 2016, 49: 153-164. DOI:10.1016/j.resourpol.2016.05.003 |

| [7] |

ARMSTRONG M, D'ARRIGO R, PETTER C, et al. How resource-poor countries in Asia are securing stable long-term reserves:Comparing Japan's and South Korea's approaches[J]. Resources Policy, 2016, 47: 51-60. DOI:10.1016/j.resourpol.2015.12.001 |

| [8] |

倪月菊. 发达国家的稀土战略给中国的启示[J]. 国际贸易, 2012(10): 27-31. |

| [9] |

魏龙, 潘安. 日本稀土政策演变及其对我国的启示[J]. 现代日本经济, 2014(2): 40-47. |

| [10] |

方晓霞, 杨丹辉. 中日在稀有金属领域的战略博弈——兼评中国稀土产业政策效果[J]. 日本问题研究, 2016(5): 1-7. |

| [11] |

ZHANG L, QINGG U O, ZHANG J, et al. Did China's rare earth export policies work?-empirical evidence from USA and Japan[J]. Resources Policy, 2015, 43: 82-90. DOI:10.1016/j.resourpol.2014.11.007 |

| [12] |

Eisenhardt K M. Building theories from case study research[J]. Academy of management review, 1989, 14(4): 532-550. |

| [13] |

艾森哈特K, 李平曹, 仰锋. 案例研究方法:理论与范例[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

|

| [14] |

Strauss, A. L. Qualitative analysis for social scientists[M]. New York: Cambridge University Press, 1987.

|

| [15] |

DENZIN Y, LINCOLN S. The sage handbook of qualitative research[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 2011.

|

| [16] |

于汶加, 陈其慎, 张艳飞, 等. 世界新格局与中国新矿产资源战略观[J]. 资源科学, 2015(5): 860-870. |

| [17] |

谢玮. 出口争端折射我国稀土产业五大积弊[N]. 中国矿业报, 2014-04-24.

|

| [18] |

杨丹辉. 中国稀土产业发展与政策研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2015.

|

| [19] |

王昶, 黄健柏. 中国金属资源战略形势变化及其产业政策调整研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(S3): 391-394. |

| [20] |

龙晓柏, 赵玉敏. 世界稀土供求形势与中国应对策略[J]. 国际贸易, 2013(3): 23-28. |

| [21] |

国土资源部信息中心. 美欧日向世贸组织起诉我国稀土、钨、钼等原材料出口政策[J]. 信息参考, 2012(25): 1-4. |

| [22] |

国土资源部信息中心. WTO初裁我国限制稀土出口违规, 稀土行业应积极面对[J]. 信息参考, 2013(71): 1-4. |

| [23] |

国土资源部信息中心. 2013年美国关键矿产政策法案及其听证情况[J]. 国际动态与参考, 2014(9): 1-39. |

| [24] |

国土资源部信息中心. 美国金属和矿产安全:国内关键矿产供应和需求链分析听证会简介[J]. 国际动态与参考, 2014(39): 1-22. |

| [25] |

JOGMEC. 我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向[EB/OL]. (2011-03)[2017-06-07]. http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/tech_research/aohon/a11_230329.

|

| [26] |

US department of energy, critical materials strategy[EB/OL]. (2011-12)[2017-06-07]. https://www.energy.gov/epsa/downloads/2011-critical-materials-strategy.

|

| [27] |

Riesgo García M.V., et al. Rare earth elements mining investment:It is not all about China[J]. Resources Policy, 2017, 53: 66-76. DOI:10.1016/j.resourpol.2017.05.004 |

| [28] |

Ruropean Commission. US-Japan-EU trilateral workshop on critical raw materials[EB/OL]. (2013-12-16)[2017-06-07]. http://ropa.eu/DocsRoom/documents/5663/attachments/1/.../pdf.

|

| [29] |

Ruropean Commission. REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU[EB/OL]. (2014-05-11)[2017-06-07]. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11911/attachments/1/.../pdf.

|

| [30] |

MANCHERI N A. World trade in rare earths, chinese export restrictions, and implications[J]. Resources Policy, 2015(46): 262-271. |

| [31] |

苏文清. 中国稀土产业经济分析与政策研究[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2009.

|

| [32] |

王正明, 余为琴. 中国稀土贸易定价地位及其成因的实证分析[J]. 国际经贸探索, 2014, 30(5): 49-61. |

| [33] |

宋文飞, 李国平, 韩先锋. 稀土定价权缺失、理论机理及制度解释[J]. 中国工业经济, 2011(10): 46-55. |

| [34] |

HU D. China's governance of exhaustible natural resources under the WTO era:taking its REE governance as a case[J]. Energy Procedia, 2012(16): 656-660. |

| [35] |

钟美瑞, 曾安琪, 黄健柏, 等. 国家资源安全战略视角下金属资源税改革的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(6): 130-138. |

| [36] |

高天明, 于汶加, 沈镭. 中国优势矿产资源管理政策新导向[J]. 资源科学, 2015, 37(5): 908-914. |

2018

2018