文章信息

- 罗见今

- LUO Jian-jin

- 20世纪80年代中算史研究的新气象——国际中国科学史第一至五届会议回眸①

- The New Trends in Study on the History of Mathematics in China in the 1980s——A Review of the 1st to 5th International Conferences on the History of Science in China

- 广西民族大学学报(自然科学版), 2017, 23(3): 10-17

- Journal of Guangxi University for Nationalities(Natural Science Edition), 2017, 23(3): 10-17

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-03-03

① 此文在庆祝中科院自然科学史研究所成立60周年学术研讨会(2016年12月,北京)上发表,内容有增删.

20世纪80年代是中国数学史研究的黄金时代,特别值得回忆的是,在这个十年里,中外学者一道,召开了有影响的国际中国科学史系列会议.在学术上经历了多年隔绝之后,国内外与会者能有机会见面,交流心得、切磋学问,具有共同语言,真是“同心之言,其臭若兰”,人们兴奋莫名,表达了对中国科学史的热爱和重视.李俨、钱宝琮、严敦杰诸先生开创的中算史研究出现了新的面貌,形成新的气象.

当此庆祝自然科学史研究所建所60周年之际,饮水思源,立即想起老一代科学史家的开创引领之功.20世纪80年代,作者新加入科技史工作者的行列,通过老一辈学者的言传身教,与国际友人进行交流,自己的研究视野扩大了,学术思想得到提升,否则,研究工作还停留在个人兴趣、单打独干的阶段,与发展的主流无关,无法和国内外同行形成共识.所以借此机会,以这五次会议(其中作者参加了后三次)中数学史家的成就和会议有关活动为主线,写成本文;希望能看到更多、更详尽的同行回忆.

1978年,何丙郁先生就对我国学术界的领导人建议:尽早召开国际中国科学史的系列会议(ICHSC).国际上的汉学研究历史悠久,积淀深厚,许多学者对中华文化、中国历史、中国古代科学充满感情.第一届与第二届接连召开,反映国际科学史界迫不及待的心情;紧接着,第三届会议召开,席泽宗院士在会前即宣布了这一喜讯[1].

“国际中国科学史会议的历程简介”[2]一文提供了不少早期发展情况,但没有涉及后三次会议,本文作为补充,想从数学史分支的视角回顾往事,提到较多的是本人熟悉的学者及见闻,并对科技史前辈(本文设定为1940年前出生)、外国学者做二百字以内的简介;并非总结,也不求全,尽量利用当时的材料和照片,以期引起读者兴趣,使这一系列会议为更多人了解,也盼望知情的同仁予以补充、指正.

1 中国科学史研究在20世纪80年代迎来发展的新阶段科学史作为一门新学科在中国的兴起不是一个孤立的事件.

当代科学史学科的奠基者乔治·萨顿(George A.L.Sarton, 1884-1956) 确立了科学史学科的基础:创办了专业刊物《爱西斯》(1913);论述了这个学科的独立性特点;建立了科学史协会(1924);提供必要的参考资料、一般性的综述、高级的专著《科学史导论》和《科学史》,以及教学手册,并建立起教学体系.如果以1940年萨顿被哈佛大学聘为科学史教授作为标志性事件,科学史已作为一门独立的、职业化的学科进入国际学界的视野.

1929年成立了国际科学史研究院(IAHS),1947年国际科学史会议(DHS)召开,1956年成立了国际科学史(DHS)与国际逻辑学、方法论和科学哲学(DLMPS)联合会(IUHPS),隶属于联合国教科文组织,各自每隔4年但互相间隔2年举行国际大会.到20世纪80年代初,DHS已经开了十多届,外界重视科学史蔚成风气.

20世纪20-50年代初,由竺可桢、钱临照、茅以升、李俨、钱宝琮、刘先洲等老一辈科学家对建立中国科学史学科的工作属于前期阶段[2],在此基础上,1954年中国科学院成立由竺可桢副院长任主任、叶企孙任常务副主任的17人中国自然科学史研究委员会,1956年7月召开有近百人参加的全国第一次自然科学史讨论会.

1957年在竺副院长的建议和关怀下,成立了中国自然科学史研究室,科学技术史学科宣告进入国家承认的学科体系.在将近十年的研究中取得了显著的成就;但随之而来的十年“文革”动乱使这一进展中断,全面倒退,出现了与世隔绝的状况.

另一方面,20世纪80年代在国际上对中国科学史的研究已成为学界的一个热点,第一、二届ICHSC应运而生、接连举行,间隔仅16个月;此后8个月即召开了第三届ICHSC,反映了当时各方面满怀热情和迫不及待的心情.

2 第一、二届ICHSC第一届:1982年8月16-20日在比利时鲁汶大学召开,会议东道主李倍始(Ulrich Libbrecht),名誉主席李约瑟,执行主席席文出席,正式代表 24人.

图 1中,有3位老一辈中国数学史著名专家(以年庚为序)白尚恕、沈康身、李迪,他们均属于20后,在漫长的学术生涯中,分别在北师大、杭州大学、内蒙古师大孤军奋战,克服困难,后结成学术团队,坚持研究中国数学史,带领学生,促进本学科成长.他们也参加了后来的ICHSC,在下文将分别予以介绍.

|

| 图 1 首届ICHSC部分代表 Fig. 1 Photograph of The 1st International conference on the History of Chinese Science 左起:薄树人、马若安、白尚恕、沈康身、林力娜、李文林、李迪 |

李文林(1942-),江苏常州人,曾任中国科学院数学研究所副所长,现任中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师,西北大学教授,我国著名的数学史专家.当年40岁,正在英国剑桥李约瑟研究所工作,是数学史学科参加首届ICHSC的最年轻的学者,后来成为全国数学史界的领导人.

图 1(李文林提供)中有法国国家科学研究中心国际著名的汉学家、中国数学史家马若安(马茨洛夫)和林力娜,他们在几十年的学术历程中活跃在国际科学史界,也积极参加后来的ICHSC.

薄树人(1934-1997),苏州人,中国科学院自然科学史研究所著名天文学史专家.

第二届:1983年12月14-17日在香港大学中文系召开,系主任何丙郁教授主持,中、日、新、马、美、英、法、德、比9国和香港地区的33人出席.中国社科院副院长、著名考古学家夏鼐做题为“中国科技史和中国考古学”的演讲[1].第二届ICHSC因大陆与会者较少,故信息量较小,需要继续搜集.

3 第三届ICHSC 3.1 一般情况1984年8月20-25日,由中国科学院主持,第三届ICHSC在北京友谊宾馆隆重举行.人大常委会副委员长严济慈、周谷城,中国科学院院长卢嘉锡出席了开幕式和闭幕式并讲了话.与会的100多位学者中,有50多位来自美、英、法、比、加、丹、日、印、新加坡、中国香港等12个国家和地区[3-4].大会合影在友谊宾馆会议厅前(图 2).

|

| 图 2 第三届国际中国科学史讨论会,物理学家严济慈、史学家劳榦、夏鼐等莅会,盛会空前.连同亲属、工作人员共127人出席 Fig. 2 Photograph of The 3rd International conference on the History of Chinese Science |

由于国内报名参加第三届ICHSC的研究者十分踊跃,这次会议成立了由几十位科技史专家组成的评议小组,分科对论文进行评议,公正分配参加会议的约50个名额;如果某专家本人也提交了论文,那么他就须回避.所以第三届ICHSC的组织者严格按照评议结果对国内代表进行遴选,是一次既注重科学水平、又发扬民主精神的会议.

大会收到国内论文120余篇,国外40余篇,其中有英国李约瑟、日本薮内清、美国席文、苏联尤什凯维奇等名家的论文[3].会后由杜石然主编《第三届国际中国科学史讨论会论文集》,汇集数、理、地、生、农、医及技术史论文48篇(中文)[5].

3.2 数学史方向的16位参加者这次会议盛况空前,各领域专家汇聚一堂,充分反映出国际上对中国科学史研究的重视,标志着中国科学史研究进入一个新的阶段.

本文选择数学史家和相关研究者,从原照图 2中剪裁放大,按原照排序简介如下.

图 2与数学史相关的学者,前排左起:

|

马茨洛夫(马若安, Jean-Claude Martzloff),法国国家科研中心(CNRS)著名汉学家、数学史家.对中国数学史有深刻研究,如对李善兰《垛积比类》有限和公式的表述达到组合数学研究的现代水准.

中山茂(1928-2014),日本资深科学史家和数学史家,托马斯库恩的科学哲学的传承人之一,在日本和国际上传播科学革命的思想卓有贡献.在中日科技史、二战后的科学社会史、大学史等方面著述颇丰[6].

程贞一(Joseph C.Y.Chen, 1933-),加州大学圣迭戈分校美籍华裔物理学家,长期从事分子与原子物理学研究,美国科学院院士,加州大学圣迭戈分校为公研究院院长,中国科技史专家,对物理学史、数学史研究以深度广度著称于世.第五届ICHSC主持者[7].

李倍始(Ulrich Libbrecht, 1928-)比利时鲁汶大学教授,数学家莱布尼兹的研究者,国际知名的东方学家、汉学家、数学史家.1957年即成立中国自然科学史研究室,1973年出版名著《十三世纪中国数学》,首届ICHSC主持者.

|

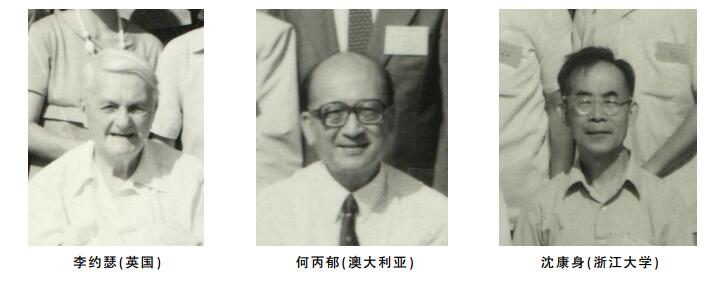

李约瑟(Joseph Needham, 1900-1995),英国皇家学会会员,生物化学家,主编巨著《中国的科学与文明》,20世纪国际中国科技史研究的领袖人物, 在剑桥大学创立李约瑟研究所, 唯一获得中国国家自然科学一等奖的外籍学者.介绍李约瑟学术贡献的论文著作很多.

何丙郁(Ho Peng-Yoke, 1926-2014),澳洲华裔,中国文化的传播者,中国科技史专家,第二、四届国际中国科学史会议的主持人.参与撰写李约瑟主编的《中国的科学与文明》.时任香港中文大学中文系系主任.英国剑桥大学李约瑟研究所所长,台湾“中央研究院”院士[8].

沈康身(1923-2011),浙江桐乡人,杭州大学(今浙江大学)数学系教授,名著《中算导论》的作者.20世纪80年代国家自然科学基金项目“刘徽与《九章算术》研究”的主持人之一,后为国家八五重点项目《中国数学史大系》副主编,曾任中国数学学会数学史分会副理事长.

图 2与数学史相关的学者,第二排左起:

|

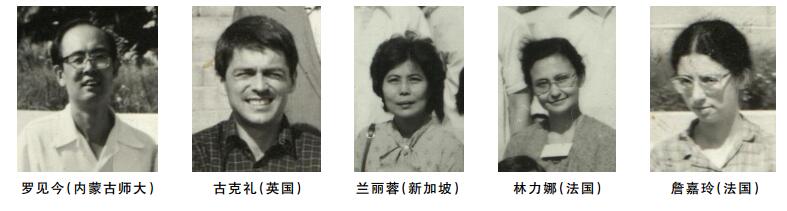

古克礼(Christopher Cullen),英国著名汉学家,李约瑟去世前两人在一起工作多年,研究中国天文、数学、医学,专著《古代中国的天文和数学:周髀算经》1996年剑桥大学出版.曾任李约瑟研究所所长,重视中国科技史研究在国际学术界的地位以及相关国际合作.

兰丽蓉(Lam Lay Yong, 1936-),时任新加坡国立大学数学系系主任,对中国古代算术和代数的概念有独到见解,对研究宋代杨辉等做出重要贡献.荣获凯尼斯·梅奖.国际科学史研究院(IAHS)院士,1974至1990年兼任国际数学史学会刊Historia Mathematica的副主编.

林力娜(Karine Chemla),法国国家科研中心(CNRS)与巴黎狄德罗大学教授,著名汉学家、中国数学史专家,早年曾在中科院自然科学史研究所师从梅荣照先生,与郭书春先生合作将《九章算术》翻译为法文.

詹嘉玲(Catherina Jami, 1962-),巴黎大学教授,1985年发表博士论文“中国清代数学家明安图研究”,法国国家科研中心(CNRS)著名汉学家、中国数学史专家,后任国际东亚科技医学史学会理事长.本次会议提交对明安图的研究论文.

图 2与数学史相关的学者,第三排左起:

|

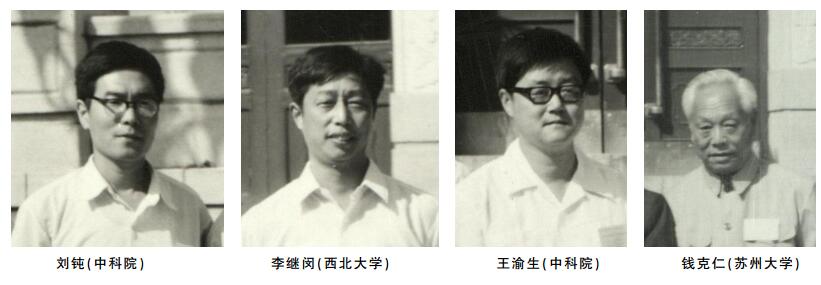

李继闵(1938-1993),江西九江人,早年研究几何函数论,20世纪80年代国家自然科学基金项目“刘徽与《九章算术》研究”的主持人之一.后任西北大学数学系系主任,高校数学史博士点的首位博士生导师.专著《〈九章算术〉与刘徽注》,1999年获国家科技进步三等奖.李继闵的《九章算术》研究受到吴文俊先生的高度评价.

钱克仁(1915-2001),浙江嘉兴人,教育家,数学史学家,著名科学史家钱宝琮之子.1940年毕业于浙江大学数学系,在贵阳、重庆、嘉兴、上海、南京等地中学及大学任教,1955-1987年在苏州大学数学系任教,首开数学史课程.早年出版数学和数学史教材多种.本次会议提交论文“秦九韶大衍一术中的求定数问题”.

本次会议作者提交了晚清组合计数史的“徐有壬、李善兰、夏鸾翔、华蘅芳诸家的计数函数”[9].

4 第四届ICHSC 4.1 一般情况第四届国际中国科学史会议于1986年5月16至21日在澳大利亚悉尼大学举行,由该校亚洲研究中心与东方学系联合主办.香港大学中文系何丙郁主任和澳国立大学远东历史系王赓武主任担任主席,悉尼大学亚洲研究中心陈民熙副主席担任秘书长.会议主题是“中国的科学技术:过去和现在”.内容包括中国科技史与考古学,当代科技政策和科技教育等.还安排了“李约瑟难题——中国为什么没有产生科学革命”专题讨论会和“纪念夏鼐学术讨论会”[10].

这次会议大陆有十余位参加:北京钢铁学院柯俊,自然科学史所席泽宗、李佩珊、何绍庚,中医科学院蔡景峰,复旦大学周振鹤、九三学社刁培德,中国科技大许笠,内蒙古师大李迪、罗见今等.本次会议作者提交晚清组合计数史的“戴煦数(即正切数)”[11],与郭世荣合作提交“戴煦对欧拉数的研究”[12]两文.

当时正值假期,悉尼大学Women's college按宾馆模式管理的男女学生宿舍腾出,大陆部分代表进驻,条件尚好,了解到悉尼大学如何管理学生,并有机会同返校的学生交流.图 3为部分大陆代表与大会主席何丙郁在悉尼湾合影.

|

| 图 3 第四届国际中国科学史讨论会部分大陆代表与大会主席何丙郁在悉尼湾合影 Fig. 3 The 4th ICHSC 注:图中天算方向的学者有:左2李迪,左3罗见今,右4席泽宗,右2何丙郁,右1何绍庚 |

李迪(1927-2006),吉林伊通人,我国著名科学史家、数学史家、数学史教育家,国际科学史研究院(IAHS)通讯院士,1954年毕业于东北师大数学系,1956年支边到内蒙古师院,1978年招收数学史硕士生,20世纪80年代国家自然科学基金项目“刘徽与《九章算术》研究”的主持人之一.开辟少数民族科技史研究方向,创办《数学史研究》《物理学史》《少数民族科技史》等刊,发表论著400余种,在编写《中国数学史大系》等工作中做出重要贡献.

席泽宗(1927-2008),山西垣曲人,中国科学院院士、天文学家和天文学史专家,对古代新星和超新星爆发纪录的认证及整理,受到国际天文学界和科学史界高度重视,第85472号小行星经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,命名为“席泽宗星”.长期从事天文学史研究,涉足于天文学思想、星图星表、宇宙理论、外国天文学史等许多重大方面.中国科学史事业的开拓者之一,数十年来对中国科技史研究的组织管理工作卓有贡献.

何绍庚(1939-),辽宁沈阳人,1962年从北师大数学系毕业,师从钱宝琮先生,1965年自然科学史所硕士毕业,主要领域为中国古代数学史.中国科学院自然科学史研究所研究员、博士生导师.曾任李约瑟《中国科学技术史》翻译委员会办公室主任,白寿彝主编《中国通史》科技史组召集人,《自然科学史研究》编委等.

4.2 了解悉尼和新南威尔士会议一共7天(当时中国至澳洲飞机一周才有一次航班),会议报告之外,还举办了专题报告会,其中一次由来自美国的钱文渊(主张中国古代没有科学)回答众人的质询.安排学校领导接见,回答中国代表的问题,进行了亲切友好的交谈;在悉尼湾的北京饭店“皇上皇”举行隆重的宴会,由英国勋爵、悉尼大学校长致欢迎辞;访问新南威尔士大学科学史系,系主任给我们看他们出版的科学史刊物,并告诉我们:该系一位教授刚刚担任了霍克总理的科学顾问;介绍澳洲原住民生活区;组织游览悉尼歌剧院和乘库克船长号游艇游览悉尼湾;在悉尼动力工厂旧址参观堪称工业遗产保护典型的悉尼工业史博物馆;乘火车到新南威尔士的城市参观;作者也有时间与华裔学者聚会,等等,无不体现出会议组织者的精心安排.

5 第五届ICHSC 5.1 一般信息1988年8月5日至10日,在美国圣迭戈加州大学举行了第五届ICHSC.加州大学教授、为公研究院主席兼董事长程贞一教授从1978年开始就计划组织筹备这次会议,由何丙郁、柯俊、李约瑟、席文、王玲、席泽宗和薮内清组成国际顾问委员会,陈民熙、李佩珊、王锦光、刘广定、李倍始、中山茂等组成学术委员会[13].大陆、港台及国际上汉学家约百人参加,借助这一平台,前几次会议的许多同仁又能聚首一堂,继续进行讨论,奇文共欣赏,疑义相与析,其乐陶陶,为学术界一大盛事.

本次会议作者提交清代数学史“明安图对数学的贡献”,重点介绍“明安图是卡塔兰数(Catalan numbers)的首创者”[14].

5.2 “为公研究院”支持会议为公研究院主席程贞一教授为组织开好第五届ICHSC付出重大努力,邀请全体代表到程宅共进午餐,程教授全家人出动接待,开车将自助餐送到庭院长廊中.

内蒙古师大李迪和罗见今等应邀参加会议,并到程宅拜访热情的程教授一家人,表示感谢.

|

| 图 4 第五届国际中国科学史会议代表 Fig. 4 The 5th ICHSC 注:左起:齐书勤、李兆华、沈康身、席泽宗、白尚恕、罗见今在圣迭戈程贞一宅前 |

5.3 大陆与台湾学者充分交流

台湾“中央研究院”数学研究所图论和组合数学专家、数学史家李国伟先生莅会,在宾馆住宅中邀集大陆和台湾数学史学者聚会,从事数学史研究和数学教育HPM的台北师范大学数学系洪万生教授,从事科学史、科学哲学和STS研究卓有成绩的台北阳明大学科技与社会研究所傅大为教授等参加,还有法国数学史家马茨洛夫、物理学史家戴念祖等与会.

梅荣照、杜石然、李迪、沈康身等老一辈数学史家参加了聚会(白尚恕先生因故未能出席).他们在过去的岁月里都历经艰苦,孜孜不倦从事中国数学史研究,终于迎来了科学史学科大发展的时期.他们在以往几十年里都有很多学术联系,像杜石然和李迪先生先后毕业于东北师大数学系,是同系校友;在“文革”极其险恶的环境中,他们都坚持学术道路,等到1978年恢复招收研究生时,招进第一批硕士生:刘钝、李兆华、王渝生、罗见今,现在师生一同参加国际会议,对于各位先生和学生,都是一次难以忘怀的机遇,在精神上也是一种莫大的鼓励.

两岸数学史同仁在前几次ICHSC中未能集中会见,这次聚会是几十年来一次难得的机会,同述两岸对中国数学史研究的情况,切磋琢磨,情同手足.通过这次交流,作者了解到台湾同行的长处:专业和英文水平高,对国际交流了解多.合影如图 5.

|

| 图 5 第五届国际中国科学史讨论会部分与会者 Fig. 5 The 5th ICHSC 注:前排左起:梅荣照、马茨洛夫(法)、李迪、杜石然、沈康身、洪万生,后排左起:罗见今、戴念祖、李兆华、刘钝、李国伟、王渝生、傅大为 |

白尚恕(1921-1995),河北武安人,北师大教授,著名数学史家,高校数学史教育与研究的开拓者,研究涉及天算史、数学思想史、仪器史、科技交流等方面,20世纪80年代国家自然科学基金项目“刘徽与《九章算术》研究”的主持人之一,其代表作为《九章算术注释》.在争取高校首个数学史博士点和编写《中国数学史大系》等工作中做出重要贡献.

梅荣照(1935-2015),广东台山人,著名数学史家,1957年中山大学数学系毕业后即到中科院刚成立的自然科学史研究室,参与钱宝琮主编《中国数学史》的撰著和宋元数学史研究,翻译李约瑟《中国科学技术史》第3卷数学,率先提出刘徽研究,组织明清数学史专题研讨,在《墨经》、刘徽、数学理论等方面多有重要建树[15].

杜石然(1929-),吉林市人,著名数学史、科学史家,1957年在中科院自然科学史研究室师从李俨先生,深研《九章算术》和宋元数学等;所著《中国古代数学简史》海内外影响大;钱宝琮主编《中国数学史》的主要作者之一.20世纪80年代研究扩展至中国科技通史,领衔编撰首部《中国科学技术史稿》,已译成日文;发起编撰30卷本《中国科学技术史》,主编其“通史卷”.退休后在日本讲授中国科学史和思想史十年, 现居加拿大渥太华.

5.4 会议内容丰富第五届ICHSC期间,除举行了多种科技史专题研讨会外,程贞一教授还安排了专题报告会,揭发日本帝国主义侵略者在华进行细菌战的罪行,列举大量史实,播放电影,给与会者留下不可磨灭的印象.这次会议的活动,当时就被媒体广泛报道.

会议组织者安排,同美国的易经研究者进行学术交流,华裔学者焦蔚芳(Weily F.Chiao)博士介绍他的“河洛易数学”;举行露天晚宴和大型酒会,记得有位北大博士毕业论文题目是“诸葛亮:怎样从人变成神”的美国学者,远道而来,对“摸着石头过河”和“猫论”极感兴趣,他能说汉语,作者于是有了对象,夸夸其谈,心情极佳.

会议组织游览,参观圣迭戈野生动物园;到西海岸海滨散步,在太平洋里游泳等.

6 中算史研究的新气象20世纪80年代,学术界迎来新的发展时期.中国科学史、中国数学史的研究从此进入一个新的阶段,作者同国内外许多同仁一样,感受到一股新的气象,主要表现在:

1) 中国科技史研究受到国际科学界的重视,借助于国内外科学家、数学家、历史学家领袖人物的推动、引领,各方面的学者热情参与,形成一种研究趋势抑或学术潮流.

2) 大陆学者积极开展国际交流,开拓学术视野,改进研究方法,从受限于乾嘉考据思维和苏联唯物史观,转向吸收现代科学思想和研究模式,走上与世界接轨的正确道路.

3) 数学史工作者积极参加国际学术组织和系列国际会议,当时很自信地认为“只要是中国的,就是国际的”,重视精读原著,把数学史的本土研究与国际化结合起来.

4) 中国数学史日后出现的许多大型的研究项目,如刘徽研究、《九章算术》研究、《中国数学史大系》等均肇始于这个思想开放的时期,也是互相启发、共同努力的结果.

5) 中国数学史的研究出现了三种趋势:第一是力图阐明古代真实的数学;第二是大中学教学需要的数学史;还有第三种:即近现代数学发展中所见到的历史上的数学.

| [1] | 席泽宗. 第二届国际中国科学史会议在香港大学举行[J]. 自然辩证法通讯, 1984(3): 80–81. |

| [2] | 张红伟. 国际中国科学史会议的历程简介[J]. 科教导刊:电子版, 2014(4): 155–156. |

| [3] | 刁培德. 第三届中国科学史国际讨论会在北京隆重举行[J]. 自然辩证法通讯, 1984(6): 76–77. |

| [4] | 王渝生. 第三届国际中国科学史讨论会[J]. 中国科技史杂志, 1985(1): 62. |

| [5] | 杜石然. 第三届国际中国科学史讨论会论文集[C]. 北京: 科学出版社, 1990. |

| [6] | 白欣, 萨日娜. 日本科学史家中山茂及其研究道路[J]. 自然科学史研究, 2015(1). |

| [7] | 郭金海, 程贞一. 我的人生经历与学术生涯——程贞一教授访谈录[J]. 自然科学史研究, 2015(3). |

| [8] | 何丙郁. 三十五年的科技史研究生涯[J]. 西北大学学报:自然科学版, 1987(1): 7–16. |

| [9] | 罗见今. 徐、李、夏、华诸家的计数函数[C]//杜石然. 第三届国际中国科学史讨论会论文集, 北京: 科学出版社, 1990: 43-51. |

| [10] | 何绍庚. 第四届中国科学史国际会议概况[J]. 自然辩证法通讯, 1986(5): 72–73. |

| [11] | 罗见今. 正切数的数学意义和中西研究史[J]. 内蒙古师范大学学报:自然科学版, 2008(1): 120–123. |

| [12] | 郭世荣, 罗见今. 戴煦对欧拉数的研究[J]. 自然科学史研究, 1987(4): 362–371. |

| [13] | 于生. 第五届国际中国科技史会议在美国举行[J]. 中国科技史杂志, 1988(4): 10. |

| [14] | 罗见今. 明安图是卡塔兰数的首创者[J]. 内蒙古大学学报:自然科学版, 1988(2): 239–245. |

| [15] | 郭金海. 数学史家梅荣照传略[J]. 自然科学史研究, 2016(2): 237–249. |

2017, Vol. 23

2017, Vol. 23