文章信息

- 陆秋燕, 李延祥

- LU Qiu-yan, LI Yan-xiang

- 广西各类型铜鼓的分布与铜锡铅矿点之间的关系——兼论广西古代铜鼓矿料来源和铸造地问题

- The Correspondence Between Distribution of Bronze Drums and Bronze-source Ores in Guangxi——A discussion on the provenance of ancient bronze drums in Guangxi

- 广西民族大学学报 (自然科学版), 2017, 23(1): 36-41

- Journal of Guangxi University for Nationalities(Natural Science Edition), 2017, 23(1): 36-41

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-11-20

2. 北京科技大学 冶金与生态工程学院 北京 100083

2. Science & Technology University Beijing Metallurgical and Ecological Engineering Institute Beijing 100083 China

铜鼓特指流行于我国南方和东南亚地区的一种青铜乐器,并非指所有用铜铸造的鼓.它有面无底,壁薄中空,鼓面和鼓身装饰着精美纹饰,体现了铸造和使用民族的铸造技艺和审美情趣.广西是世界上馆藏和民间收藏铜鼓数量最多、类型最全的地区.近半个多世纪以来不断出土的神秘精美的古代铜鼓引起了国内外学者的研究兴趣,尤其是1980年4月中国古代铜鼓研究会在南宁成立,更是以广西为铜鼓研究的大本营,掀起了铜鼓研究的热潮.梁志明、[1]蒋廷瑜、[2]万辅彬、[3]何纪生、[4]李伟卿、[5]李昆声、[6]王大道、[7]龙村倪、[8]李世红[9]等诸先生发表了许多在铜鼓研究史上具有重要意义的论文和专著,对铜鼓的起源、发展、演变、传播、分布、分型、纹饰、功能、族属、断代、冶铸、声学特征等一系列问题进行了有益的探索和研究;万辅彬等先生于20世纪90年代初对广西北流、灵山、冷水冲、麻江等主要类型铜鼓进行的铅同位素比值实验,以科技考古的研究方法首次证明广西北流型、灵山型铜鼓的矿料来源于北流市铜安镇铜石岭和容县西山一带;并根据炉址、炉渣、陶片等遗迹、遗物,以及考古队20世纪60年代初在铜石岭上捡拾到的一块宽约20厘米的铜鼓残片,推断北流型和灵山型铜鼓极有可能是就地取材,边冶炼边铸造[3]113,从而揭开了铜鼓矿源和冶铸谜团的一角.然而,广西其他类型的铜鼓矿料从何而来?各类型铜鼓的分布有无规律?铜鼓的分布和铜锡铅矿点之间有着怎样的联系?铜鼓的冶铸是就地取材还是异地而铸?下文展开的分析和探讨希望能对上述问题有所裨益.

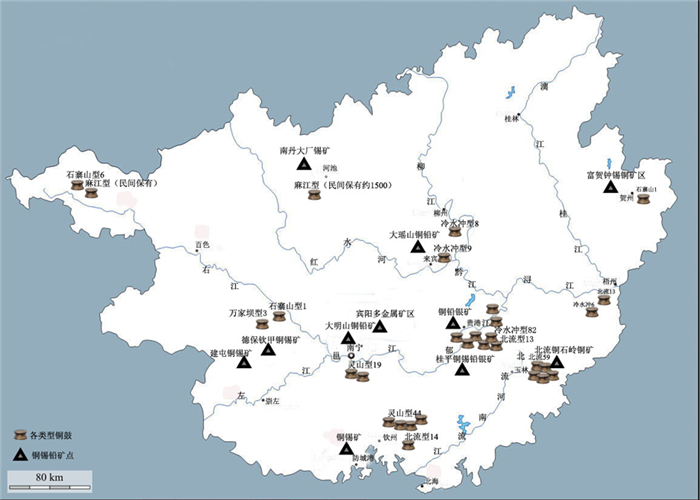

1 广西各类型铜鼓和铜锡铅矿点的分布铜鼓起源于云南,之后向东向南传播至广西境内,在广西得到很好的继承和发展,产生了极富广西地方特色的铜鼓文化.不同于越南和西方学者对铜鼓的分型方法 (黑格尔四型法),我国学者将铜鼓按代表器出土地点的命名方法来对铜鼓进行分型,一共分为万家坝、石寨山、冷水冲、北流、灵山、遵义、西盟、麻江8个类型 (按流行时间先后为序),这8个类型在广西均有出土、传世或使用.各类型铜鼓的出土地点和分布范围各不相同,几乎遍及广西全区各县 (除桂北少数几个县外).铜、锡、铅是铸造铜鼓最主要的合金材料,在将铜鼓的分布范围按江河流域划分后,对比区域内的铜锡铅矿点,①可以清楚地看到二者的地理分布高度对应,详见图 1.

① 本文所引全部铜锡铅矿点资料均来源于全国地质资料信息网http://www.ngac.cn/Zlml.aspx,2016年3月16日.

|

| 图 1 广西铜鼓和主要铜锡铅矿点分布图 Fig. 1 Distribution of bronze drums and the main bronze ores in Guangxi |

1.1 右江、左江流域

在铜锡铅矿产量不丰的地区,铜鼓出土数相应较少.右江和左江流域大规模的矿点均不多,相应地出土铜鼓较少.广西至今为止出土的3面万家坝全部出土于右江流域百色田东.②万家坝型起源于云南省中西部地区,是最古老的铜鼓类型.流行时代稍晚于万家坝的石寨山型同样也主要出土于右江流域,10面鼓均出于墓葬,其中7面出土于百色、隆林、西林、田东,以及贵港、贺州,另有一面为捐赠品,出土地点不详.右江流域出土铜鼓数量较少,相对的,该区域缺乏大型铜锡铅矿点.百色市周边及隆林县有铜矿矿化点,但规模较小.较大规模的只得德保县钦甲铜锡矿区一处,该矿是一个具大型锡矿、中型铜矿,伴生金、银、铁的多金属矿床.这些矿点周边均分布有新旧石器时代的石器散落点,③表明自远古时期即有人类在此区域内活动.

② 除特别标注外,本文所引全部铜鼓馆藏数据资料均来源于广西民族博物馆藏品数据库.

③ 除特别标注外,本文所引全部古迹资料均来源于《广西壮族自治区第三次全国文物普查不可移动文物名录》,广西壮族自治区文化厅、广西壮族自治区文物局编,广西科学技术出版社,2013.

左江流域出土铜鼓更少,那坡、大新、龙州、扶绥等地有零星出土,主要为冷水冲型红河式和西盟型鼓.那坡县西南部有一镍铜矿,宁明县有铅矿,但储量均不高.位于靖西、德保两县交界的建屯铜锡矿区规模稍大,周边亦有战国时期遗址,与左江岩画创作年代相符;而岩画中大量关于铜鼓的内容证明在该地区早在战国时期就已受到铜鼓文化的深刻影响.

1.2 黔浔郁江流域黔浔郁江流域是冷水冲型铜鼓——主要是冷水冲型浔江式的分布中心.冷水冲型铜鼓在装饰风格上属滇式,广西截至2014年的统计共出土147面,以往的研究又将它们按照不同的纹饰特点分为红河式、浔江式和邕江式.[2]61-73数量较多、纹饰精美的浔江式集中分布于黔江、浔江、郁江沿线三角区域,尤以桂平、平南、藤县、贵港出土最多,以及临近的象州、柳江,黔-浔江越往北出土越少.该区域出土的冷水冲型铜鼓达到了82面,占全区出土冷水冲型铜鼓总数的55%.红河式、邕江式的介绍见下文.此外,该区域也曾出土北流型铜鼓13面.北流型铜鼓未见出于黔-浔江北部,说明该型铜鼓的使用民族之势力未能越过黔-浔江一线.

黔江沿线南北两侧铜矿储量丰富,分布有众多铜锡铅矿点,这与该地区出土大量古代铜鼓相对应.黔江北岸大瑶山两侧象州、金秀都有规模较大的铅锌铜矿区,交通便利;周边汉代古迹数量多,以墓群为主,也有城址.黔江沿线武宣、桂平、平南、藤县、贵港都有矿点分布,产铜、锡、铅、锌等矿;尤其是桂平县即出产铅、锡、铜矿,矿产资源丰富.

1.3 邕江流域和钦北防地区邕江式铜鼓主要分布在大明山往南到邕宁,该区域共出土22面鼓,宾阳、横县、上林、武鸣、邕宁等县的出土数都分别达到了5面以上.滇式鼓没有能越过邕江流域再往南分布,而邕江流域也成为滇式鼓和粤式鼓 (北流型、灵山型) 交接重叠分布的区域.广西出土的87面灵山型铜鼓中,有19面出于横县、邕宁、南宁、宾阳.邕江以北大明山区两江铜矿区位于武鸣县两江镇附近,交通便利,储量大;此外宾阳县东南为多金属矿区,主要产铅、铜、锑、铁等.武鸣县周边古代遗迹众多,从石器时代遗址到宋代窑址、各朝墓葬、岩洞葬、城址等密集分布.以上资料表明邕江流域密集出土的铜鼓能够就近寻找到充足的矿料来源,密集的古遗址也表明了该区域存在早期开发青铜矿点的可能.

邕江流域再往南,越过珠江流域的界线后到达钦北防地区,以灵山、浦北为中心,钦州、合浦、上思、北海均为灵山型铜鼓的分布区域,出土过44面灵山型铜鼓.该地区同时也是北流型铜鼓的分布区域,共出土过14面北流型鼓,其中灵山县出现的北流-灵山型过渡鼓揭示着此2型铜鼓的极为相近的渊源关系.该区域仅防城港北部产铜和锡,且规模小、储量低.但灵山型铜鼓的分布有其特殊性,下文再述.

1.4 浔江南部支流——北流河-南流江流域广西出土的106面北流型铜鼓大部出于黔-浔江沿线以南的北流河-南流江流流域,其中北流市出土43面,陆川、岑溪、博白、玉林等均有5面以上出土;其次钦北防地区以浦北为中心也不时有零星出土.从灵山型和北流型的分布区域来看,二者多有重叠,但北流型的分布中心偏北偏东,而灵山型则偏南偏西.

北流市民安镇铜石岭是广西著名的冶铜遗址,年代为汉至唐,与冷水冲、北流、灵山3型鼓流行年代相合.铜石岭冶铜业一度十分兴盛,遗址遍布鼓风管、炉渣、铜矿石、木炭、陶瓷片等物,以及仍暴露在地表的炉址.根据孙淑云等用物料平衡法对铜石岭冶铜规模进行计算的结果,按年工作180天计算,铜石岭单座冶炼炉的年产量可达3.2吨,具有较高的生产能力和技术水平.[10]一江之隔的容县西山冶铜遗址与铜石岭属同一冶炼技术体系,但从冶炼规模来看,西山遗址比铜石岭大近10倍.[11]另外,岑溪产铅,矿区开发较早,有废窿炉渣,开采时间较长,已大部采空.

1.5 红水河流域红水河流域地区壮、苗、瑶、水等民族至今仍然在节日庆典、婚丧嫁娶等场合使用麻江型铜鼓.据梁富林同志统计,仅河池地区的传世铜鼓就达1417面,[12]加上百色隆林、田林等地保有的铜鼓量,麻江型铜鼓的民间保有量在2000面左右是可能的,文革破四旧以前,这个数字只会更多.麻江型铜鼓型制统一,大小一致,面径通常为47~49 cm,高26~28 cm,有固定的装饰传统,可以说已经进入了铜鼓的规模化、批量化生产阶段.铜鼓从权贵阶层真正走入民间后,获得了新的生命力.

河池南丹大厂锡矿区位于桂西北,红水河流域的上流,矿区内分布许多矿床和矿脉.大厂矿区自明清时代起即是我国重要的锡矿基地,《天工开物》中还详细记载了河池、南丹“山锡”的开采和冶炼方法,[13]足见当时该矿盛名在外.该矿区矿带长100公里,宽30公里,面积3000平方公里,主要矿物为锡石,共生矿物有黄铁矿、闪锌矿、磁黄铁矿、黄铜矿、辉砒矿等.

2 矿料来源是影响铜鼓分布的重要因素从以上列举的材料可以看出,广西各类型铜鼓的分布范围往往与铜锡铅等矿点对应,这些矿点保证了铜鼓铸造的原料供给,降低了运距离运输矿料的成本,是历史上铜鼓文化在广西各地蓬勃发展的重要因素.在铜鼓分布和矿点分布的相互关系上存在着以下特点:

在铜鼓密集出土或流行使用的地区,一定不乏多金属矿点,如桂平、平南、藤县、岑溪出产铜锡铅,北流有铜石岭,横县、邕宁、宾阳、武鸣等地也产铜锡铅,河池南丹、百色一带产锡、铜,就连铜鼓出土较分散的那坡、靖西等地都能找到可供开采的铜、铅矿点.这些多金属矿点的规模往往决定了铜鼓的铸造规模,大矿周围铸鼓就多,反之则少,参见表 1.

流行的 铜鼓类型 | 历史时期 | 流行区域 | 当时已开 发矿点 | 现查明可 开采矿点 |

| 万家坝型 石寨山型 | 春秋至东汉 | 右江流域 | 不详 | 德保钦甲铜矿 |

| 冷水冲型 | 东汉至南朝 | 黔浔郁江流域,邕江流域 | 富贺钟铜锡矿区 | 贵港木梓铜矿,平南铜铅矿,桂平铜锡铅矿,藤县金鸡方铅矿;宾阳铜铅矿,武鸣两江铜矿 |

| 北流型 | 汉至唐 | 北流河-南流江流域,钦北防地区 | 北流铜石岭 | 玉林兴业小平山铜矿,北流铜石岭,容县荣塘锡矿;防城那柏铜矿,防城下横水锡矿 |

| 灵山型 | 东汉至唐 | 钦北防地区,邕江流域 | 不详 | 防城那柏铜矿,防城下横水锡矿;宾阳铜铅矿,武鸣两江铜矿 |

| 麻江型 | 明清 | 红水河地区 | 河池南丹大厂锡矿 | 河池南丹大厂锡矿 |

各类型铜鼓的分布中心一般处于背山面水的地理位置上,矿脉前方有大江大河的县市,往往也是铜鼓密集分布的中心区域.背山是由于铜锡铅矿脉常生于山中,面水则利于矿料和铜鼓成品的运输.广西有4型铜鼓出土或传世数量众多,分别为冷水冲型、北流型、灵山型和麻江型,其他4型除石寨山出土11面外,万家坝、遵义、西盟出土分别只有3、7、3面,数量过少,对矿源地理位置的要求较低.冷水冲型铜鼓的分布中心是黔、浔江沿线的桂平、平南、藤县几地,这几处背靠大瑶山脉,面临黔江、浔江,地界内丰富的铜锡铅矿资源能够满足大规模铸鼓的需要,而黔江和浔江横贯桂东中部,南北支流众多,便于将成鼓输送至各地;北流型铜鼓以北流铜石岭和容县西山铜矿为中心,沿着北流河-南流江往南辐射,河流沿线的县市成为主要的分布点;麻江型铜鼓的分布中心在河池南丹、东兰等县,北有九万大山,南临红水河,大厂锡矿为铸造高锡的麻江型铜鼓提供了充足的锡矿源.比较特殊的是灵山型铜鼓,其分布中心灵山县和浦北县周围缺乏大规模矿点,但灵山型和北流型的铸造、使用民族相同或族源相近,体现在此两型铜鼓分布范围基本重叠,灵山、陆川、博白、玉林等地是重叠分布较明显的区域,两型铜鼓出土数各占一半,并且出现数面兼具两型特征的过渡型鼓.历史上在上述区域活动的民族为西瓯、骆越的后裔乌衍和俚人,史籍记载较多的是俚人铸鼓,[14]而据《太平寰宇记》载:俚即“乌衍蛮也”.根据万辅彬教授对17面灵山型铜鼓和16面北流型铜鼓进行的铅同位素检测,两者的207 Pb/206 Pb比值平均值差异 < 2%,208 Pb/206 Pb比值平均值差异 < 1%,铅同位素比值的分布范围基本重叠,说明这两型铜鼓有可能采用了相同矿源;然后再将它们与铜石岭出土的古铜锭、古矿渣比对,铜石岭矿料的铅同位素比值分布范围基本涵盖了北流型和灵山型的铅同位素分布范围.实验结果表明,北流型和灵山型铜鼓的矿源均来自北流铜石岭和邻近的容县西山一带[3]66-70.因此同样的族群开采了同一矿点,用采来的铜等矿料铸造北流型和灵山型铜鼓、并在族群的势力范围内使用,是灵山型铜鼓即使相对远离矿点也能获得充足矿料来源的原因.

铜锡铅矿点开采的年代和兴衰与各类型铜鼓的流行年代有密切关系.万家坝、石寨山盛行于春秋战国时期并由云南最先传到右江流域百色地区,但该地区矿点较少,因此虽然右江流域开发较早 (史前遗迹众多),矿料来源却成为制约万家坝和石寨山两型铜鼓在广西获得蓬勃发展的原因.汉代至唐代,北流铜石岭开采的鼎盛期使体型硕大的北流型和灵山型铜鼓横空出世,并以合计两百多面的出土数量彰显了广西铜鼓之乡的卓然地位.铜石岭的矿物为孔雀石,含铜量较高,达46.5%;北京钢铁学院地质教研室对铜石岭遗址炉渣作了分析检验,发现炉渣即炼铜残渣,含铜量一般在0.5%左右,反映出广西当时的铜冶炼技术已达到很高水平,具备普遍采炼铜矿的条件.[15]石寨山在往东传的过程中演变为冷水冲型铜鼓.冷水冲型的鼎盛时期在魏晋南北朝,当时已普遍掌握采冶技术的僚人开采了黔浔郁江一带丰富的矿产资源,铸造了大量精美的冷水冲型铜鼓.随后冷水冲型过渡至遵义型,在桂平、容县、北流等原先冷水冲型集中分布的县市出土也是情理之中,那坡出土的2面应为外来.明清时期对南丹大厂锡矿的大规模开采,是麻江型铜鼓得以在明清和该地区盛行的重要原因:麻江型鼓含锡量在7%~15%之间,①平均每面鼓约重16公斤,以民间保有量2000面为计 (因历史和现实原因,现麻江型鼓的民间保有量较“文革”前低),铸造这些麻江型铜鼓需要2.24~4.8吨锡.如此大的需求量如果没有大型锡矿作支撑,很难想象麻江型铜鼓能够大批量生产并走入千家万户普通使用者的生活.1417年,丹池矿区进入官督民办时期,锡矿开采的盛况在《天工开物》中亦有记载:“凡锡偏出中国西南郡邑,东北寡生……今衣被天下,独南丹、河池二州,居其十八 (占80%)”.[13]可见明代时南丹、河池锡矿的开采在全国也是极负盛名.大量开采出来的锡,除供应全国所需外,部分用于铸造麻江型铜鼓.万辅彬、盛乐民、李晓岑等人在20世纪90年代初对26份来自广西和贵州的麻江型铜鼓样品,27份来自贵州、云南、广西矿点的金属矿样品和古代金属矿渣进行的铅同位素比值检测也支持了上述观点.[16]

① 邹桂森:《古代麻江型铜鼓铸造工艺研究》[D].北京科技大学硕士学位论文,2015.该数值为根据其《附录B:文献中麻江型铜鼓成分分析表汇总》得出,除去两面含锡量异常的鼓.

当然,矿料来源只是影响铜鼓分布的重要因素之一,其他诸如族属变动、文化选择性等也会直接影响到铜鼓的分布.

3 铜鼓铸造地问题再探铸造地问题一直是铜鼓研究的未解之谜.迄今为止尚未发现古代铜鼓的铸鼓范片、模具、铸址等,没有确凿的考古学证据证实铜鼓在哪里铸造、为何人所铸.那么,广西现有的772面馆藏铜鼓和约两千面麻江型铜鼓是从哪里来的呢?首先,铜鼓不可能凭空出现;其次,数量如此庞大的出土铜鼓, 尤其是体型硕大的粤式铜鼓基本可以排除从外部远距离输入的可能,这不仅从经济层面考虑成本过大,况且在其他省份、国家和地区并未找到粤式铜鼓的源头,结合铜鼓象征权威的礼仪性功能,外来说站不住脚.既然如此,广西铜鼓除个别有可能通过掳掠、赏赐、纳贡、买卖等方式[2]40从外部输入外,其他绝大部分鼓均应为本地铸造.

上文在探讨矿料来源和铜鼓分布关系的部分,已经清楚地表明矿料来源是影响铜鼓分布的重要因素;在排除了外来可能性之后,出土地和铸造地之间存在多大程度的关联性呢?除万家坝和石寨山出于墓葬外,绝大多数铜鼓都是单个零星出土,无伴出物,出土地点通常位于半山腰的泥地里、山道旁,也有水田间、江河和滩涂中,一种可能是和铜鼓的使用习俗有关,铜鼓具有的一个重要功能是通神祭祀,在祭祀过程中或结束后被埋藏起来犒天;另一种可能是部族迁徙,无法带走体重硕大的铜鼓,因此埋藏在偏僻无人处以免为敌对势力所获.如此来看,出土地点即最后使用地.对于铜鼓贸易,史籍并无记录,相反,史籍记载了铜鼓为使用民族所铸.[17]矿石开采后,就地经过初步冶炼提纯,矿料成品或半成品运输到邻近的冶铸作坊以为铸鼓所用.在铜鼓仍然代表权威和阶级地位的时期,由于象征权威需要保持神秘性,以及对铸鼓所需技艺要求较高,铸鼓的工匠不会太普及.因此工匠可以是固定的一个小范围的群体,但是铸鼓的作坊不一定是固定不变的场所,有可能是流动性的,只要有足够矿料,工匠们可以带着工具根据客户的需求从一个县转移到另一个县.古代铜鼓采用的是泥型合范法铸造,为保持稀有性和独一性多为一鼓一范,用三合土或黏土混合炭末、草灰等材料制范和内模,在范上刻印花纹,在内模上刮出浇铸空腔后熔铜浇铸,打碎外范即可将新鼓取出[2]128-129,这也是为什么至今无法找到铸鼓范片的原因.

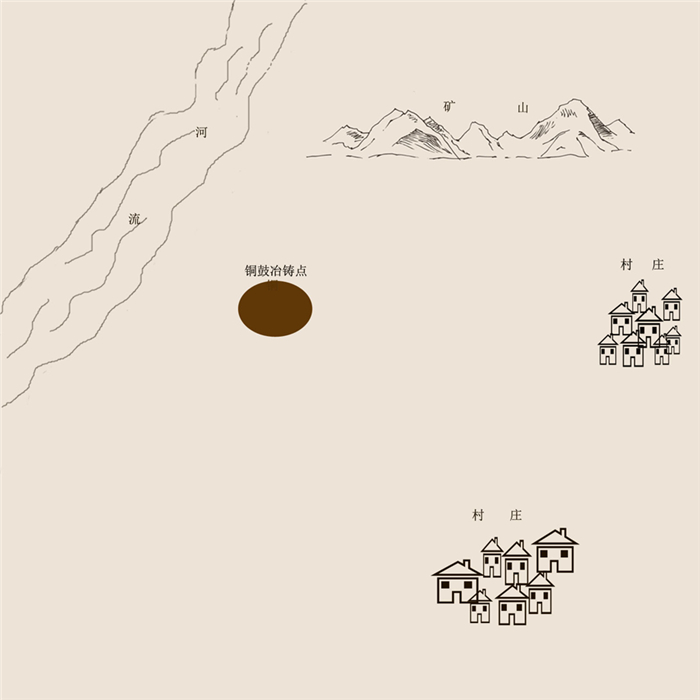

因此,较大规模的铜鼓铸造场应该会处在这样一个地理位置:距离某一处矿山不太远,位于村庄边缘,周围有水路可以将所需矿料运来,以及将铸好的成鼓运送到临近村庄 (见图 2).根据铅同位素比值和铜石岭遗迹判断,北流型和灵山型铜鼓应是此种冶铸方式.冷水冲型分布范围广,铅同位素比值落点分散,应是就近取材、就近铸造的模式,今后在查找该型矿料来源时,注意比对周边矿点应当有所收获.对于单个的零星订单,小规模的流动作坊就能解决问题.需要铸鼓的权势阶级将铸鼓匠召集而来,铸鼓匠和他的助手们带上铸鼓所需的矿料和模具就成了一个流动作坊.发展到后来的麻江型铜鼓已经是批量化生产,这个时期的生产作坊有固定的场所和工匠,有统一的生产标准,但仍然不会距离某种所需的矿源太远——比如铜或锡.至于其他矿料,可以从临近的地区通过贸易取得.因此万家坝、石寨山、西盟等型铜鼓,由于数量过少,有可能是本地铸造,也有可能从外部传入.

|

| 图 2 铜鼓冶铸点位置示意图 Fig. 2 Location of workshop for bronze drum cast |

4 结语

运用铜锡铅矿点分布资料结合考古遗迹分析铜鼓的分布规律和特点,由此来推断铜鼓的矿料来源和冶铸地等问题,只能是从理论上进行论证;想要真正解开铜鼓的铸造地之谜,除了有待更多的考古发掘资料,还需要采用科技考古等实证方法加以证明.然而,铜鼓文化传入广西后由骆越、西瓯、僚、乌浒、俚将其发扬光大则是一个不争的事实.广西矿产资源丰富,是铜鼓文化得以在此获得繁荣发展的重要原因.

| [1] | 梁志明. 东南亚的青铜时代文化与古代铜鼓综述[J]. 南洋问题研究, 2007(4): 49–63. |

| [2] | 蒋廷瑜. 古代铜鼓通论[M]. 北京: 紫禁城出版社, 1999. |

| [3] | 万辅彬. 中国古代铜鼓科学研究[M]. 南宁: 广西民族出版社, 1992. |

| [4] | 何纪生. 北流型铜鼓初探[A]. 第一次古代铜鼓学术讨论会论文集[C]. 1980: 126-138. |

| [5] | 李伟卿. 中国南方铜鼓的分类和断代[J]. 考古, 1979(1): 66–78. |

| [6] | 李昆声, 黄德荣. 再论万家坝型铜鼓[J]. 考古学报, 2007(2): 207–232. |

| [7] | 王大道, 葛季芳, 黄德荣. 近年来云南出土铜鼓[J]. 考古, 1981(4): 339–345. |

| [8] | 龙村倪. 铜鼓鼓身立饰的演变及其象征意义[A]. 铜鼓和青铜文化的再探索——中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第三次国际学术讨论会论文集[C]. 1996: 65-73. |

| [9] | 李世红, 万辅彬, 农学坚. 古代铜鼓调音问题初探[J]. 矿物岩石, 1989(4): 333–340. |

| [10] | 孙淑云, 刘云彩, 唐尚恒. 广西北流县铜石岭冶铜遗址的调查研究[J]. 自然科学史研究, 1986(3): 266–273. |

| [11] | 李延祥, 黄全胜, 万辅彬. 广西北流铜石岭容县西山冶铜遗址初步考察[J]. 有色金属, 2007(4): 175–179. |

| [12] | 梁富林. 河池传世铜鼓中的特殊纹饰[A]. 中国古代铜鼓研究通讯[C]. 1995: 9-10. |

| [13] | 宋应星. 天工开物·五金[M]. 明崇祯十年涂绍煃刊本: 1637. |

| [14] | 李昉, 李穆, 徐铉. 《太平御览·西夷部六·南蛮》引晋·裴渊著《广州记》(第1版)[M]. 北京: 中华书局, 1963: 卷七八五. |

| [15] | 杭长松. 广西矿产资源开发史[M]. 广西人民出版社: 1992: 26-27. |

| [16] | 万辅彬, 盛乐民, 李晓岑, 等. 麻江型铜鼓的铅同位素考证[J]. 自然科学史研究, 1992(2): 162–170. |

| [17] | 魏征. 隋书·地理志[M]. 北京: 中华书局, 1997. |

2017, Vol. 23

2017, Vol. 23