微量湿度控制广泛存在于微电子、化工、材料制备加工等领域中,以微电子行业为例,随着更复杂、更密集的大规模和超大规模集成电路的生产,对气体的纯度与干燥度都提出了较高的要求,因此,实现气体的深度除湿具有重要研究意义。目前,除湿方式主要为以下两种:一为冷却除湿[1],在恒压条件下将湿空气温度降至露点以下,使其中的水分发生凝结从而降低湿度,通常认为,冷却除湿可将湿气相对湿度最低降至约35%;另一为利用转轮除湿机的吸附除湿,在确定吸附剂及装填方式的情况下,通过调节转轮转速等操作参数,可将气体相对湿度降至10%以下。然而,随着工业的发展,对环境湿度的要求愈发提高,上述除湿效果不能满足微电子等行业对环境相对湿度低于1%的要求。

为了实现更深度的除湿,即将气体相对湿度降至1%以下,需要材料在低湿条件下具备较高的饱和吸附量,一般从以下两点加以考虑:利用材料的亲水性以提供丰富的亲水位点[2]或构建适宜的微孔结构促进毛细冷凝现象的发生[3]。近年来,铜纳米线被广泛应用于冷凝及沸腾领域[4-6],铜纳米线作为一维纳米材料,直径一般为纳米级别,长度可以达到数十个微米,具备极高的长径比,意味着铜纳米线结构具备较高的表面积,亲水铜纳米线表面具备大量的亲水位点,有助于实现对低湿空气中水分子的有效捕获。

除饱和吸附量之外,吸附质的扩散过程同样是影响除湿效果的关键因素。以分子筛为例,通过吸附过程可获得极限相对湿度0.01%~0.05%的超低湿空气,然而,文献报道的分子筛转轮除湿系统通常仅将湿空气相对湿度降至约5%[7-9]。在吸附剂的吸附过程中,吸附质需要扩散至吸附剂表面活性位点从而被吸附。对于多孔吸附剂,通常认为其吸附过程由以下3个阶段组成[10]:首先,吸附质分子在颗粒表面外围的薄气层中扩散;随后,气相分子进入吸附剂颗粒内部继续进行扩散;最后,吸附质分子接触到吸附剂表面的吸附位点完成吸附。通常情况下,吸附质分子的吸附作用非常迅速,能够在短时间内达到吸附平衡,因此,总吸附速率受第1步或第2步控制。对吸附质的扩散作用进行强化,将有效提升吸附速率。

对于吸附质的扩散过程,基于Brownian运动的扩散系数可写为[11-12]:

| $ D{\rm{ = }}\frac{{\kappa T}}{{6\mu \pi {d_{\rm p}}}} $ | (1) |

其中κ为Boltzmann常数,T为流体的绝对温度,dp为粒子直径,μ为动力黏度。

扩散时间常数可按式(2)计算:

| $ {\tau _{\rm{D}}}{\rm{ = }}\frac{{{s^2}}}{D} $ | (2) |

其中,s表示扩散尺寸。

式(2)表明,通过降低扩散尺寸或增大扩散系数,将有利于降低扩散时间;对一种特定的吸附质而言,其扩散系数基本保持不变;因此,降低扩散尺寸,能够显著降低扩散时间。由于微通道中扩散距离较短,借助微通道构建除湿系统,将有助于实现流体的快速扩散,实现更为深度的除湿。

综上,本文将铜纳米线与微通道结合,在保证低湿条件下材料饱和吸附量的同时,强化扩散过程,实现更为深度地除湿。基于此,实验制备铜纳米线表面,构建微通道梯级除湿系统;首先利用冷凝相变的方式对湿空气进行初步除湿,随后利用微通道快速扩散的优势,使用铜纳米线吸附进一步降低气体湿度,以期实现对湿空气的深度除湿。

2 实验内容与方法 2.1 铜纳米线制备及表征铜纳米线制备参考文献[6]方法,将焦磷酸铜(Cu2P2O7·xH2O) (上海麦克林生化科技有限公司)、焦磷酸钾(K4P2O7·3H2O) (天津市大茂化学试剂厂)、柠檬酸三氨(C6H17N3O7) (萨恩化学技术(上海)有限公司)、去离子水按质量比6:25:2:100配置电镀液,利用直径25 mm的65-40-50000双通AAO模板(深圳拓扑精膜科技有限公司)通过两步电镀法在铜表面上制备铜纳米线。制备过程中分别使用400目、2 000目砂纸将铜片打磨光滑,依次用丙酮、乙醇、去离子水超声将表面清洗干净备用。首先取一预制铜片作为阴极,将双通AAO模板置于阴极铜片上,利用电镀液将模板完全润湿;随后,将被电镀液润湿的滤纸置于模板上方,用于储存电镀液并作为铜离子从阳极传输的通道,并将另一块预制铜片作为阳极电极置于滤纸上方,阴极加-0.8 V电压,利用模具夹紧电镀15 min。之后将阴极取出,选取(Ag/AgCl)作为参比电极,另取一预制铜片作阳极,利用三电极体系电镀3 h,阴极电压仍选取-0.8 V。电镀完成后,将阴极取出置于2 mol·L-1氢氧化钠溶液中浸泡1 h使模板充分溶解,去离子水清洗后获得生长于铜表面的铜纳米线。

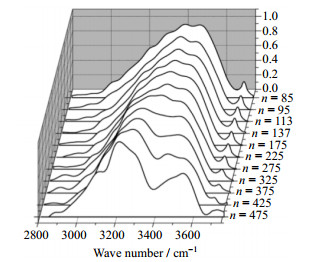

利用场发射扫描电镜(NOVA NanoSEM 45003040702)对铜纳米线形貌进行表征,结果如图 1所示。

|

图 1 铜纳米线扫描电镜图 Fig.1 SEM micrographs of copper nanowires |

场发射扫描电镜图像表明,铜表面生长出纳米线结构,由于模板孔径较小,纳米线生长较细,在顶部发生了团聚,平均长度约为20 μm;利用物理吸附仪(AUTO SORB-1-MP0305200701)对铜纳米线的比表面积进行测试,测得单位投影面积上材料表面积为759.29 m;纳米线结构具备较高的表面积,可为水分子吸附提供大量强有力的位点,将在深度除湿方面具备潜能。

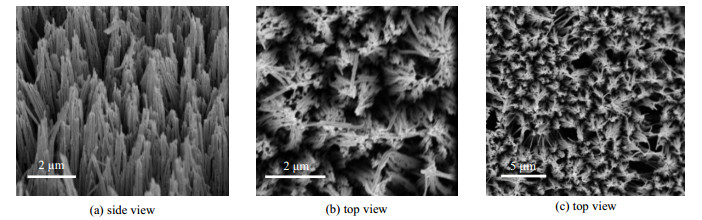

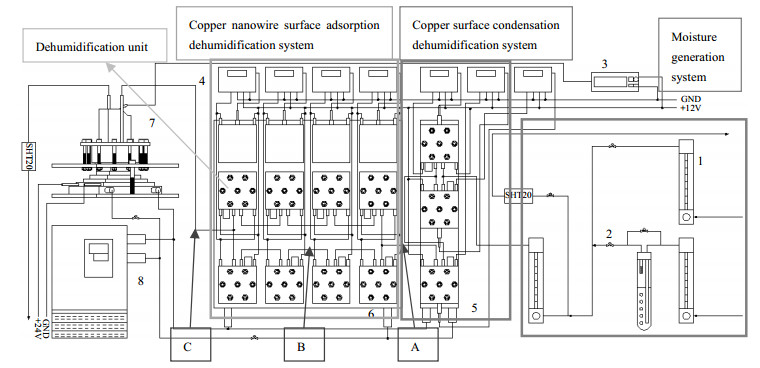

2.2 实验系统构建实验系统如图 2所示主要分为3部分:湿空气发生系统、除湿系统及露点检测系统,其中除湿系统由除湿单元及温度控制系统组成。

|

图 2 实验系统示意框图 Fig.2 Schematic diagram of the experimental system |

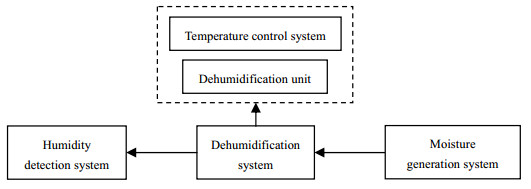

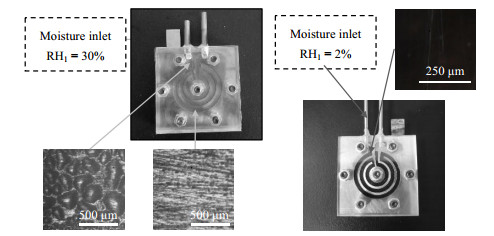

湿空气发生系统是利用干气与饱和湿气按一定比例混合的方式配置固定相对湿度空气,饱和湿气通过鼓泡法得到,在旁路设置SHT20温湿度传感器监测发生气相对湿度。为更加精确地检测低湿条件下的湿度情况,基于冷镜式露点仪的基本原理,构建出一套露点检测系统。湿空气发生与露点检测均在室温下进行。实验中分别构建光滑铜表面冷凝相变除湿系统及铜纳米线表面吸附除湿系统,以铜纳米线表面吸附除湿系统为例介绍系统的构建方式:在铝块内表面雕刻凹槽作为气体流通通道,该铝块倒扣于一铜纳米线表面上方,将另一光滑铝块置于铜片下方,利用螺栓实现对三者的固定及通道的密封,构建出铜纳米线表面吸附除湿单元;除湿单元中通道宽2 mm,间距1 mm,高度500 μm,有效长度约150 mm,通道外围设6个3 mm通孔用于螺栓密封,单元大小为40 mm × 40 mm,通道参数及实物图如图 3所示。实验利用循环制冷剂与帕尔贴提供冷量与热量,通过温控芯片实现对温度的控制;将多个除湿单元串并联后与温度控制系统相耦合,构建出铜纳米线表面吸附除湿系统。将铜纳米线表面换为光滑铜表面后,得到了光滑铜表面冷凝相变除湿单元;通过多个单元串并联后与温度控制系统相耦合,组成了光滑铜表面冷凝相变除湿系统。在本实验中,为实现对出口露点较为准确的检测,检测气流量不宜低于200 mL·min-1,实验选取操作流量240 mL·min-1,除湿系统的具体构建方式略有差异,通过通道串并联个数调控气体在通道内的流动状态,直观反映于停留时间及流动雷诺数的变化,系统其余部分保持不变。

|

图 3 通道参数及实物图 Fig.3 Parameters and digital pictures of the microchannels |

将光滑铜表面冷凝相变除湿系统作为铜纳米线表面吸附除湿系统的前处理系统,二者相结合最终构成3.3节中的冷凝相变-铜纳米线吸附梯级除湿系统,全流程图如图 4所示。

|

图 4 冷凝相变-铜纳米线吸附梯级除湿系统流程图

Fig.4 Schematic diagram of condensation-adsorption cascade dehumidification system

1. glass rotameter 2. valve 3. laser sensor 4. temperature controlling module 5. condensation dehumidification unit 6. adsorption dehumidification unit 7. dew point detection chamber 8. cryogenic thermostatic bath A. inlet of copper nanowire surface adsorption dehumidification system B. middle of copper nanowire surface adsorption dehumidification system C. outlet of copper nanowire surface adsorption dehumidification system |

实验操作流程简述如下:实验开始前,先对除湿系统进行加热再生,向除湿系统中通入干燥氮气用于系统再生;利用露点检测系统测量出口气体露点,当露点测量值低于-50 ℃时,认为系统已完全再生。实验开始时,通过温度控制系统对除湿系统进行降温,期间向除湿系统中通入干燥氮气保护,待温度降至所需操作温度时,湿空气发生系统开始向除湿系统中通入实验所需湿空气,利用露点检测系统检测除湿后气体露点,计算得到气体相对湿度。

3 实验结果与讨论 3.1 除湿过程机理研究实验利用冷凝相变-铜纳米线吸附的组合方式进行除湿;明确上述过程的微观机理,将能够对宏观的除湿过程提供指导。利用高速摄像对高湿空气流经光滑铜表面冷凝相变除湿单元及低湿空气流经铜纳米线表面吸附除湿单元的过程进行了可视化拍摄,观测到湿空气在光滑铜表面冷凝相变除湿单元入口处发生冷凝,该单元中段和铜纳米线表面吸附除湿单元入口处则无冷凝液滴出现,表明高湿空气在通道内表面发生快速冷凝;可视化图片如图 5所示。

|

图 5 可视化研究模块及可视化图片 Fig.5 Visualization modules and results (Tcon = 0 ℃, t = 60 s) |

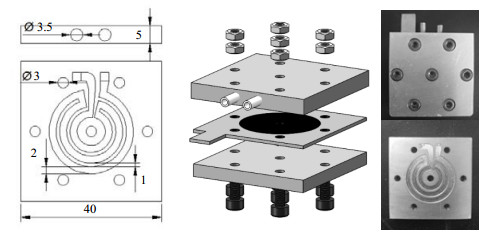

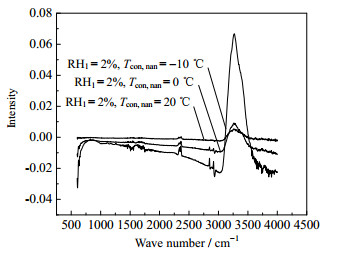

在使用铜纳米线进行的深度除湿过程中,水分子被铜纳米线所吸附,有可能发生吸附后的毛细冷凝;上文所述的可视化研究中,并不能确定是否存在毛细冷凝现象;因此需要对铜纳米线深度除湿的微观机理进行研究,从而更好地将铜纳米线运用于低湿条件的深度除湿。水蒸汽的相变过程,需要经过团簇过渡态[13-14],通过检测除湿过程团簇态,可以确定吸附过程中是否发生了毛细冷凝。BUCK等[15]在水分子团簇的研究中指出,随着团簇尺寸增大,(H2O)n的伸缩振动频率向低频演化,这同时也反映了团簇内部分子间相互作用和结构的变化。研究结果如图 6所示:在距离过冷壁面600 ~ 800 μm时,水分子发生冷凝聚集成水团簇,在3 480 cm-1处出现了较为明显的红外振动峰,这是水分子团簇−OH伸缩振动峰出现的标志;随着成核水分子数目由n = 85增加到n = 475,强度最大值的−OH伸缩振动峰的波数位置由3 400 cm-1红移到大约3 270 cm-1,证明了水分子团簇的生长和演化。本研究利用衰减全反射傅里叶红外光谱法研究了低湿空气流经铜纳米线表面时,近壁面处红外吸收光谱的变化情况,结果如图 7所示:对于相对湿度2%的低湿空气,当操作温度分别为20、0、-10 ℃时,−OH伸缩振动峰的位置波数分别为3 259、3 261、3 267 cm-1,−OH伸缩振动峰未发生红移而仅表现出峰高的增加,表明在实验过程中,近壁面处未形成团簇体,即铜纳米线的深度除湿过程,是单纯的物理吸附过程。

|

图 7 不同操作温度下衰减全反射傅里叶红外光谱图 Fig.7 Evolution of attenuated total reflection Fourier transform infrared spectra with Tcon, nan |

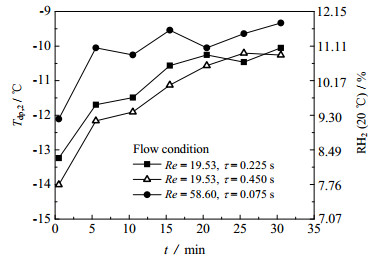

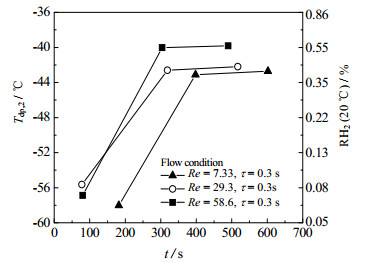

在上节研究基础上,进一步研究宏观变量对除湿性能的影响,将能为实现气体的深度除湿提供指导。针对冷凝相变与吸附两种不同的除湿方式,首先构建了光滑铜表面冷凝相变除湿系统及铜纳米线表面吸附除湿系统,随后考察通道内气体流动雷诺数及停留时间对光滑铜表面冷凝相变除湿系统(操作温度-10 ℃,入口相对湿度80%)及通道内气体流动雷诺数对铜纳米线表面吸附除湿系统(操作温度-20 ℃,入口相对湿度2%)的影响,实验结果如图 8和9所示,其中左侧纵坐标为除湿系统出口气体露点测量值,右侧纵坐标为该露点值对应在20 ℃下的相对湿度。

|

图 8 雷诺数及停留时间对冷凝相变除湿过程的影响 Fig.8 Effects of Re and τ on condensation dehumidification processes (Tcon, smo = -10 ℃, RH1 = 80%) |

|

图 9 雷诺数对吸附除湿过程的影响 Fig.9 Effects of Re on adsorption dehumidification processes (Tcon, nan = -20 ℃, RH1 = 2%) |

图 8表明,对于铜表面冷凝相变除湿系统,在除湿效果的稳定阶段,出口相对湿度基本保持一致;降低气体流动雷诺数或是增加停留时间,对冷凝相变除湿性能的影响不大。图 9表明,针对铜纳米线的吸附除湿过程,在相同停留时间的情况下,降低通道内气体流动雷诺数,有助于水分子扩散至铜纳米线表面进而被表面结构所吸附,有效地提升了铜纳米线的吸附除湿效果。

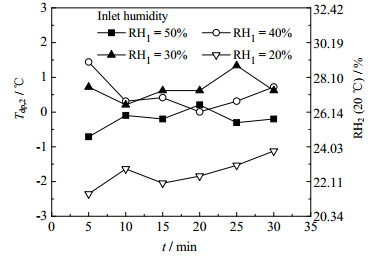

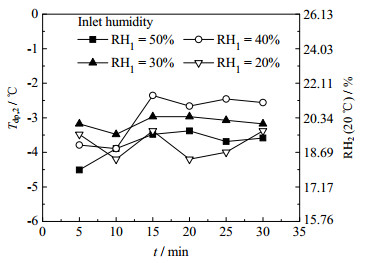

同时考察了入口相对湿度及操作温度对系统除湿性能的影响;在光滑铜表面冷凝相变除湿系统与铜纳米线表面吸附除湿系统中,流动雷诺数依次为19.53和7.33,停留时间依次为0.45和0.3 s;实验结果如图 10~15所示。

|

图 10 入口湿度对冷凝相变除湿过程的影响 Fig.10 Effects of RH1 on condensation dehumidification processes (Tcon, smo = -0.3 ℃) |

|

图 11 入口湿度对冷凝相变除湿过程的影响 Fig.11 Effects of RH1 on condensation dehumidification processes (Tcon, smo = -4.6 ℃) |

|

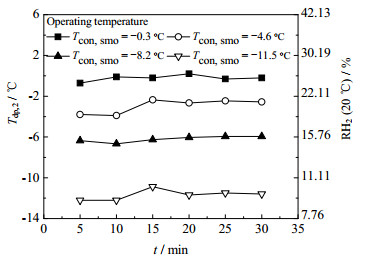

图 12 操作温度对冷凝相变除湿过程的影响 Fig.12 Effects of Tcon, smo on condensation dehumidification processes (RH1 = 30%) |

|

图 13 操作温度对冷凝相变除湿过程的影响 Fig.13 Effects of Tcon, smo on condensation dehumidification processes (RH1 = 40%) |

|

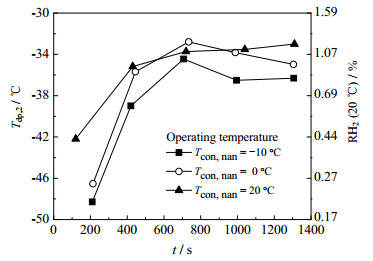

图 14 操作温度对吸附除湿过程的影响 Fig.14 Effects of Tcon, nan on adsorption dehumidification processes (RH1 = 2%) |

|

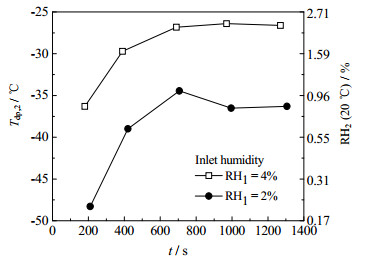

图 15 入口湿度对吸附除湿过程的影响 Fig.15 Effects of RH1 on adsorption dehumidification processes (Tcon, nan = -10 ℃) |

对于冷凝相变除湿过程,从图 10与图 11可以看出:在相同操作温度的情况下,当入口相对湿度在20%~50%变化时,出口湿度基本保持不变;当操作温度-0.3 ℃、空气入口相对湿度20%时,通道内表面温度高于气体露点,气体流经通道时不发生冷凝相变,只存在初始阶段微弱的吸附作用,出口气湿度保持较低水平;图 12与图 13对比了相同入口湿度条件下,操作温度对冷凝相变除湿过程的影响,结果表明出口露点均为操作温度的单值函数;造成上述现象的原因是湿空气在微通道内发生快速冷凝相变,进而充分冷凝,出口理论露点即为除湿微通道内表面温度。上述研究表明,通过冷凝相变的方式对气体进行初步除湿,不仅可实现湿空气的快速除湿,同样可在除湿的同时实现控湿,使出口湿度保持在预定状态,为实现稳定湿空气的获取提供了一种有效途径。

对于吸附除湿过程,从图 14和图 15可以看出,随着操作温度的降低,铜纳米线对水分子的吸附作用增强,除湿系统出口湿度降低;在入口相对湿度2% ~ 4%的范围内,入口湿度降低时,由于铜纳米线的吸附较强,系统出口湿度均明显下降,说明铜纳米线在低湿条件下深度除湿效果显著。

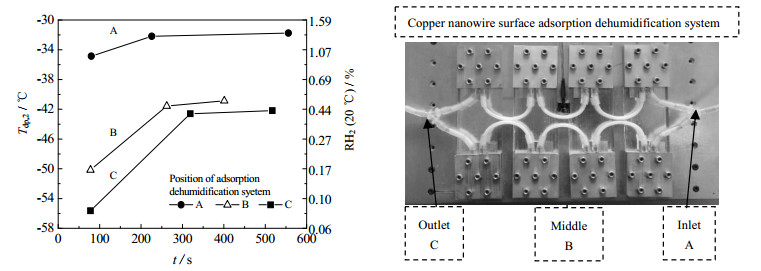

3.3 冷凝相变-铜纳米线吸附梯级除湿系统构建及性能研究上述研究表明,利用铜纳米线吸附的方式,可以实现对低湿空气的深度除湿;其中的低湿空气可以通过冷凝相变的方式获得。基于上述结论,实验构建出冷凝相变-铜纳米线吸附的梯级除湿系统,首先利用光滑铜表面冷凝相变除湿系统,实现对气体的初步除湿;随后,将光滑铜表面冷凝相变除湿系统出口的低湿空气作为铜纳米线表面吸附除湿系统的入口气体,利用铜纳米线表面吸附除湿系统,对低湿空气进一步除湿。实验控制冷凝相变温度依次为-8与-30 ℃,吸附温度-20 ℃,以入口相对湿度20%,铜纳米线吸附除湿系统中流动雷诺数29.3的情况为例,研究系统不同位置处湿度的变化情况,系统流程图及结果分别如图 4与图 16所示。

|

图 16 梯级除湿系统不同测试点湿度变化 Fig.16 Humidity variation at different points of the cascade dehumidification system (RH1 = 20%) |

在图 4与图 16中,测量点A,B,C分别对应铜纳米线表面吸附除湿系统入口位置(即光滑铜表面冷凝相变除湿系统出口位置)、铜纳米线表面吸附除湿系统中段位置及铜纳米线表面吸附除湿系统出口位置。可以发现,湿空气首先在光滑铜表面冷凝相变除湿系统中被初步除湿,气体流经光滑铜表面冷凝相变除湿系统后,相对湿度降至约1.3%;随后,低湿空气进入铜纳米线表面吸附除湿系统,水分子在低温下被铜纳米线捕获;对比B,C两处的湿度变化情况,可以发现,通过停留时间的增加,吸附除湿过程更为彻底,有效降低气体湿度,通过控制工艺参数,可将气体相对湿度降至0.1%以下。

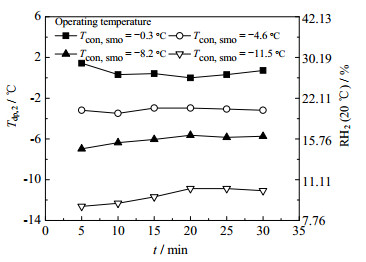

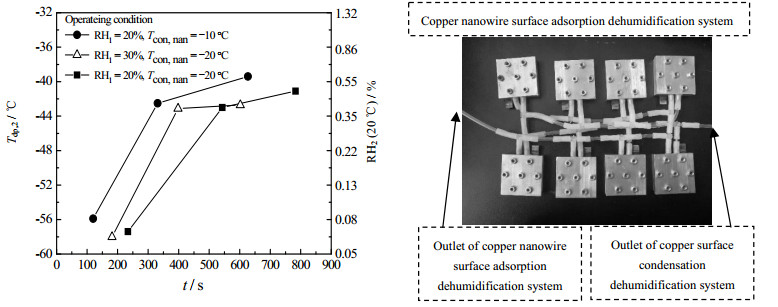

改变系统入口湿度及铜纳米线表面吸附除湿系统的操作温度来研究梯级除湿系统的除湿性能;控制冷凝相变温度依次为-8与-30 ℃,铜纳米线表面吸附除湿系统中气体流动雷诺数7.33,系统出口湿度变化情况如图 17所示。

|

图 17 梯级除湿系统除湿性能 Fig.17 Dehumidification performance of the cascade dehumidification system (Renan = 7.33) |

结果表明,在相对湿度20%~30%,入口湿度变化基本不影响系统的除湿性能,随着吸附温度的降低,梯级除湿系统的除湿性能提升,与3.3节中所得出的变化规律一致。实验结果与图 16对比,可以发现在铜纳米线表面吸附除湿系统中,气体流动雷诺数的降低,同样提升了梯级系统的除湿性能;上述结论表明:优化吸附除湿过程,能够进一步提升系统的深度除湿能力。

4 结论实验构建了冷凝相变-铜纳米线吸附的梯级除湿系统,分析了除湿过程的微观机理及影响因素,实现了对湿空气的直接深度除湿,具体结论如下:

(1) 利用微通道耦合铜纳米线实现深度除湿,其除湿过程是物理吸附过程。随通道内流动雷诺数的降低及停留时间的增加,有利于低湿空气中的水分子扩散至铜纳米线表面进而被吸附,使系统的除湿能力上升。当吸附除湿的操作温度降低时,铜纳米线的饱和吸附量上升,除湿能力随之上升。

(2) 利用湿空气在微通道内表面冷凝相变的方式,实现对高湿空气的初步除湿。可视化研究结果表明,冷凝相变过程主要发生在通道入口处,其余部分基本无冷凝相变情况发生,即微通道的小尺寸实现了对湿空气的快速冷凝相变除湿。在实验研究范围内,当气体露点高于微通道内表面温度时,入口湿度及气体在通道内的流动状态基本不影响系统出口的湿度情况,出口湿度仅为操作温度的单值函数,通过对操作温度的控制,可以实现初步的除湿控湿。

(3) 通过冷凝相变-铜纳米线吸附的组合方式,构建梯级除湿系统,可实现对湿空气的直接深度除湿,将气体相对湿度降至0.1%以下;优化吸附除湿过程,可以获得更为深度的除湿效果。

符号说明:

|

|

| [1] |

STOECKER W F, JONES J W. Refrigeration and air-conditioning[M]. 2nd ed. New Delhi: McGraw Hill, 1982.

|

| [2] |

CMARIK G E, KIM M, COHEN S M, et al. Tuning the adsorption properties of UiO-66 via ligand functionalization[J]. Langmuir, 2012, 28(44): 15606-15613. DOI:10.1021/la3035352 |

| [3] |

FURUKAWA H, GANDARA F, ZHANG Y B, et al. Water adsorption in porous metal-organic frameworks and related materials[J]. Journal of the American Chemical Society, 2014, 136(11): 4369-4381. DOI:10.1021/ja500330a |

| [4] |

WEN R, LI Q, Wu J, et al. Hydrophobic copper nanowires for enhancing condensation heat transfer[J]. Nano Energy, 2017, 33: 177-183. DOI:10.1016/j.nanoen.2017.01.018 |

| [5] |

WEN R, LI Q, WANG W, et al. Enhanced bubble nucleation and liquid rewetting for highly efficient boiling heat transfer on two-level hierarchical surfaces with patterned copper nanowire arrays[J]. Nano Energy, 2017, 38: 59-65. DOI:10.1016/j.nanoen.2017.05.028 |

| [6] |

WEN R, XU S, MA X, et al. Three-dimensional superhydrophobic nanowire networks for enhancing condensation heat transfer[J]. Joule, 2018, 2(2): 269-279. DOI:10.1016/j.joule.2017.11.010 |

| [7] |

INTINI M, GOLDSWORTHY M, WHITE S, et al. Experimental analysis and numerical modelling of an AQSOA zeolite desiccant wheel[J]. Applied Thermal Engineering, 2015, 80: 20-30. DOI:10.1016/j.applthermaleng.2015.01.036 |

| [8] |

ANGRISANI G, ROSELLI C, SASSO M. Effect of rotational speed on the performances of a desiccant wheel[J]. Applied Energy, 2013, 104: 268-275. DOI:10.1016/j.apenergy.2012.10.051 |

| [9] |

YAMAGUCHI S, SAITO K. Numerical and experimental performance analysis of rotary desiccant wheels[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013, 60: 51-60. DOI:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.12.036 |

| [10] |

WEBER W J, MORRIS J C. Kinetics of adsorption on carbon from solution[J]. Journal of the Sanitary Engineering Division, 1963, 89(2): 31-60. |

| [11] |

CULBERTSON C T, JACOBSON S C, RAMSEY J M. Diffusion coefficient measurements in microfluidic devices[J]. Talanta, 2002, 56(2): 365-373. DOI:10.1016/S0039-9140(01)00602-6 |

| [12] |

王瑞金.微通道中流体扩散和混合机理及其微混合器的研究[D].杭州: 浙江大学, 2005. WANG R J. Research on the mechanism of diffusion and mixing in the micro-channel flow and micro-mixer[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-2005126524.htm |

| [13] |

PENG X F, LIU D, LEE D J, et al. Cluster dynamics and fictitious boiling in microchannels[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2000, 43(23): 4259-4265. DOI:10.1016/S0017-9310(00)00056-9 |

| [14] |

WANG X, TIAN Y, PENG X. Self-aggregation of vapor-liquid phase transition[J]. Progress in Natural Science, 2003, 13(6): 451-456. |

| [15] |

BUCK U, HUISKEN F. Infrared spectroscopy of size-selected water and methanol clusters[J]. Chemical Reviews, 2000, 100(11): 3863-3890. DOI:10.1021/cr990054v |