2. 110004 沈阳, 中国医科大学附属盛京医院骨一科;

3. 100050 北京, 首都医科大学附属北京友谊医院骨科;

4. 310014 杭州, 浙江省人民医院骨科;

5. 100091 北京, 解放军第309医院骨科中心骨内科;

6. 321200 金华, 浙江省武义县第一人民医院骨科;

7. 215128 苏州, 江苏省苏州市吴中人民医院骨科;

8. 750004 银川, 宁夏医科大学总医院内分泌科;

9. 751500 吴忠, 宁夏回族自治区吴忠市盐池县人民医院骨科;

10. 401320 重庆, 重庆市巴南区人民医院骨科;

11. 110044 沈阳, 沈阳市骨科医院脊柱外科;

12. 400010 重庆, 重庆医科大学附属第二人民医院骨科;

13. 215004 苏州, 江苏省苏州大学附属第二医院骨科;

14. 430022 武汉, 华中科技大学同济医学院附属协和医院骨科;

15. 430400 武汉, 湖北省武汉市新洲区人民医院骨科;

16. 100005 北京, 国家卫生和计划生育委员会北京医院骨科;

17. 100035 北京, 北京积水潭医院创伤六科;

18. 100730 北京, 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院妇产科

2. Department of Orthopaedics, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang 110004, China;

3. Department of Orthopaedics, Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, Beijing 100050, China;

4. Department of Orthopaedics, People's Hospital of Zhejiang, Hangzhou 310014, China;

5. Department of Orthopaedics, The 309th Hospital of PLA, Beijing 100091, China;

6. Department of Orthopaedics, Wuyi First People's Hospital, Wuyi 321200, Zhejiang, China;

7. Department of Orthopaedics, Wuzhong People's Hospital of Suzhou, Wuzhong 215128, Jiangsu, China;

8. Department of Endocrinology, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan 750004, China;

9. Department of Orthopaedics, Yanchi Hospital, Wuzhong 751500, Ningxia, China;

10. Department of Orthopaedics, Banan People's Hospital of Chongqing, Chongqing 401320, China;

11. Department of Spine Surgery Shenyang Orthopedics Hospital, Shenyang 110044, China;

12. Department of Orthopaedics, The Second Hospital Affiliated to Chongqing Medical University, Chongqing 400010, China;

13. Department of Orthopaedics, The Second Hospital Affiliated to Suzhou University, Suzhou 215004, Jiangsu, China;

14. Department of Orthopaedics, Union Hospital Affiliated to Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430022, China;

15. Department of Orthopaedics, Xinzhou District People's Hospital of Wuhan, Wuhan 430400, China;

16. Department of Orthopaedics, Beijing Hospital, Beijing 100005, China;

17. Department of Orthopedics & Traumatology, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035, China;

18. Department of Obstetrics and Gynecology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730, China

骨质疏松症是一种以骨量减少、骨微结构破坏导致骨骼脆性增加、骨折风险增高为特征的疾病[1],其重要并发症骨折会严重影响患者的生活质量,甚至导致不同程度的残疾,严重威胁中老年人尤其是绝经后女性的身体健康。根据中国健康促进基金会骨质疏松防治中国白皮书编委会2009年发布的《骨质疏松症中国白皮书》,2006年中国50岁以上人群中患骨质疏松症者约6 944万人,占50岁以上人群的19.84%;存在骨量减低者约21 390万人,占61.11%[2]。国内外调查均显示骨质疏松治疗的现状不容乐观,Elliot-Gibson等[3]系统综述显示大多数患者即使已发生了骨质疏松性骨折,仍未得到合理的抗骨质疏松治疗,作为基础治疗的钙剂联合维生素D在不同研究中使用率中位数仅为18%,其他抗骨质疏松药物的使用率也多在10%以下。本研究组调查结果也显示我国骨质疏松患者在脆性骨折后出院时骨质疏松症的诊断率也仅为56.8%,30%左右的患者未接受任何包括钙剂在内的药物治疗,近40%的患者仅仅使用了钙剂和/或普通维生素D[4]。医生和患者对于本病的认识和重视不足是导致该现状的原因之一,本研究旨在调查不同地区和级别医院中各科室的临床医生对于骨质疏松症的了解和参与骨质疏松管理工作现状,从医生角度了解我国目前防治骨质疏松的不足,为学术界和卫生管理部门制定和完善骨质疏松防治策略提供依据。

对象与方法 对象选取北京、重庆、武汉、杭州、苏州、沈阳、银川及宁夏盐池7个省市的17家医院,其中包括11家三级甲等医院和6家二级医院。自2013年12月至2014年5月,分别由参加调研医院自行选择参与骨质疏松诊疗相关科室的医生进行问卷调查,每个中心调查30~35人,共发放问卷600份。

方法采用问卷调查法,问卷主要内容包括:(1) 基本信息(姓名、医院名称、技术职称、所在学科或专业)。(2) 所在医院是否有骨质疏松专科门诊、双能X线吸收检测法(dual-energy X-ray absorptiometry,DXA)测量骨密度。(3) 所在医院是否有下述治疗骨质疏松药物:a.钙和/或维生素D;b.活性维生素D;c.双膦酸盐类;d.降钙素类;e.雌激素类;f.选择性雌激素受体调节剂(selective estrogen-receptor modulator,SERM);g.锶盐;h.甲状旁腺激素类似物;i.中药。(4) 参与骨质疏松工作占全部业务工作的比例(>80%、>50%并≤80%、>30%并≤50%、>10%并≤30%、>5%并≤10%及≤5%),1周诊治骨质疏松患者的例数(>20例、19~10例、9~5例及<5例)。(5) 认为影响医生投入骨质疏松防治积极性的障碍:a.对疾病知识了解不够;b.不是本人的主要专业;c.不感兴趣;d.不被重视、不被认可;e.难度大、效益低;f.其他。(6) 认为骨质疏松防治上国内存在的问题:a.大众对疾病知识缺乏了解;b.医生的专业知识不普及;c.没有骨质疏松专科,患者不知道到哪个科室就诊;d.用于诊断的设备缺乏(骨密度仪、骨转换标志物测定等);e.政府的政策支持不足(如科研投入、医保政策、慢病管理等);f.其他。(7) 为推动骨质疏松工作认为可行的建议:a.加强对大众科普知识宣传的力度;b.开展对医生的继续医学教育和骨干培训;c.增设骨质疏松专科(三级或四级学科);d.社区医院具备筛查和诊治骨质疏松的基本能力;e.二级以上医院设骨质疏松专科门诊或防治中心;f.将骨质疏松症纳入慢病管理;g.调整抗骨质疏松药物的医保政策;h.国家提高对骨质疏松领域的科研投入和重视;i.政府推进骨质疏松防治体系的建设;j.开展国内有代表性的骨质疏松流行病学研究;k.开展多中心合作的临床研究;l.推动《骨质疏松诊断标准和质量控制》的宣传贯彻;m.推动资料库和数据共享建设。

统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件进行统计分析,不同组间率的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结果 一般资料17家医院中,除北京地区纳入5家三级甲等医院外,其他每个地区纳入1家三级甲等医院和1家二级医院。11家三级甲等医院均开设骨质疏松专科门诊,并有DXA;6家二级医院中2家开设骨质疏松专科门诊,2家有DXA。各医院可开具的抗骨质疏松药物(含钙剂)包括:钙/维生素D 100%(17/17),活性维生素D 94.1%(16/17),双膦酸盐94.1%(16/17),降钙素94.1%(16/17),雌激素94.1%(16/17),SERM 47.1%(8/17),锶盐35.3%(6/17),甲状旁腺激素47.1%(8/17),中药94.1%(16/17)。

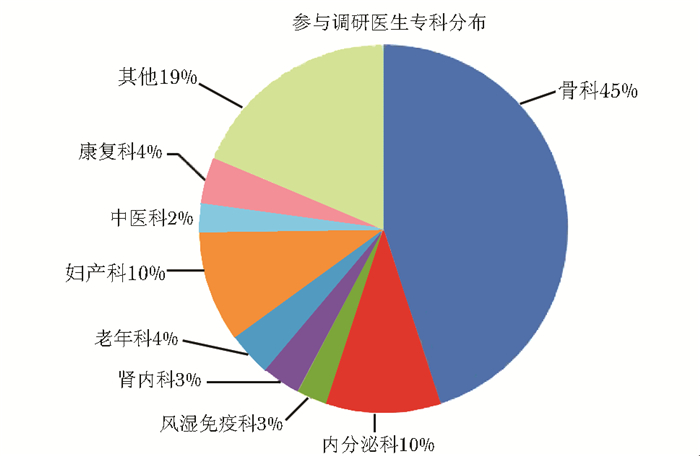

共568名医生完成问卷,其中来自三级甲等医院375名(66%),二级医院193名(34%)。正高级、副高级、中级及初级职称分别为76(13.4%)、165(29.0%)、157(27.6%)及170(29.9%)名,专业科室分布见图 1。

|

| 图 1 参与调研医生专科分布 Fig 1 Distribution of the specialized fields of the clinicians participanting in this research |

491名(86.4%)医生了解本院是否开设骨质疏松专科门诊,骨科(86.3%)、内分泌科(93.0%)医生与其他专科医生了解率(85.1%)比较,差异无统计学意义(P=0.290);二级医院医生了解率(81.3%)低于三级甲等医院(89.1%),差异有统计学意义(P=0.011)。532名(93.7%)医生了解本院是否有DXA,其中骨科(96.9%)和内分泌科(98.2%)医生知晓率高于其他专科医生(89.4%),差异有统计学意义(P=0.001)。二级医院医生对本院是否有DXA的了解率(90.2%)低于三级甲等医院(95.5%),差异有统计学意义(P=0.014)。

各专业对钙剂和/或维生素D(P=0.763)、SERM(P=0.051)、甲状旁腺素类似物(P=0.055)知晓率比较,差异无统计学意义(P>0.05);内分泌专业对于活性维生素D、双膦酸盐、降钙素类、雌激素类、锶盐知晓率高于其他专业,妇产科对于中药知晓率低于其他专业(P<0.05)(表 1)。

| 药物种类 | 骨科 | 内分泌科 | 妇产科 | 其他科室 | 全部科室 | P |

| SERM:选择性雌激素受体调节剂 | ||||||

| 钙和/或维生素D | 252(98.0) | 57(100.0) | 54(98.2) | 196(98.0) | 559(98.4) | 0.763 |

| 活性维生素D | 213(83.2) | 56(98.2) | 50(90.9) | 171(85.5) | 490(86.3) | 0.018 |

| 双膦酸盐 | 197(77.0) | 54(94.7) | 36(65.5) | 153(76.5) | 440(77.5) | 0.002 |

| 降钙素类 | 220(85.9) | 56(98.2) | 42(76.4) | 170(85.0) | 488(85.9) | 0.010 |

| 雌激素类 | 163(63.7) | 54(94.7) | 43(78.2) | 168(84.0) | 428(75.4) | 0.000 |

| SERM | 161(62.9) | 42(73.7) | 32(58.2) | 145(72.5) | 380(66.9) | 0.051 |

| 锶盐 | 157(61.3) | 47(82.5) | 36(65.5) | 148(74.0) | 388(68.3) | 0.003 |

| 甲状旁腺素类似物 | 163(63.7) | 46(80.7) | 32(58.2) | 133(66.5) | 374(65.8) | 0.055 |

| 中药 | 184(71.9) | 44(77.2) | 30(54.5) | 145(72.5) | 403(71.0) | 0.039 |

| 合计 | 256(45.1) | 57(10.0) | 55(9.8) | 200(35.2) | 568(100.0) | |

参与骨质疏松防治工作占全部业务工作比例为>80%、>50%并≤80%、>30%并≤50%、>10%并≤30%、>5%并≤10%及<5%的医生人数分别为7(1.2%)、15(2.6%)、55(9.7%)、127(22.4%)、151(26.6%)及213(37.5%)名,多数在30%以下(表 2)。以30%为界,将参与骨质疏松防治工作占全部业务工作比例>30%定义为工作比例高者,三级甲等医院骨质疏松防治工作比例高者(16.5%)高于二级医院(7.8%),差异有统计学意义(P=0.004);骨科医生工作比例高者(21.9%)高于非骨科医生(6.7%),差异有统计学意义(P=0.000)。

| 骨松防治工作比例 | 骨科 | 内分泌科 | 妇产科 | 其他科室 | 合计 |

| >80% | 5(2.0) | 1(1.8) | 0(0) | 1(0.5) | 7(1.2) |

| >50%并≤80% | 10(3.9) | 1(1.8) | 0(0) | 4(2.05) | 15(2.6) |

| >30%并≤50% | 41(16.0) | 3(5.3) | 3(5.5) | 8(4.0) | 55(9.7) |

| >10%并≤30% | 74(28.9) | 16(28.1) | 6(10.9) | 31(15.5) | 127(22.4) |

| >5%并≤10% | 65(25.4) | 23(40.4) | 12(21.8) | 51(25.5) | 151(26.6) |

| <5% | 61(23.8) | 13(22.8) | 34(61.8) | 105(52.5) | 213(37.5) |

| 合计 | 256(100.0) | 57(100.0) | 55(100.0) | 200(100.0) | 568(100.0) |

每周诊治骨质疏松症患者>20例、19~10例、9~5例及<5例的医生人数分别为73(12.9%)、67(11.8%)、93(16.4%)和335(59.0%)名。以每周诊治例数>10例为诊治例数较多,二级医院为18.7%,三级甲等医院为27.7%,三级甲等医院显著高于二级医院,差异有统计学意义(P=0.017);骨科(38.3%)诊治例数较多者高于其他专业(10.6%);内分泌科(26.3%)诊治例数较多者也高于其他专业(10.6%),差异有统计学意义(P=0.002)(表 3)。

| 医院级别及科室 | 每周诊治例数 | ||||

| >20 | 19~10 | 9~5 | <5 | 合计 | |

| 医院等级 | |||||

| 二级医院 | 17(8.8) | 19(9.8) | 26(13.5) | 131(67.9) | 193 |

| 三级甲等医院 | 56(14.9) | 48(12.8) | 67(17.9) | 204(54.4) | 375 |

| 科室分类 | |||||

| 骨科 | 57(22.3) | 41(16.0) | 46(18.0) | 112(43.8) | 256 |

| 内分泌科 | 4(7.0) | 11(19.3) | 15(26.3) | 27(47.4) | 57 |

| 其他科室 | 12(4.7) | 15(5.9) | 32(12.5) | 196(76.9) | 255 |

| 合计 | 73(12.9) | 67(11.8) | 93(16.4) | 335(59.0) | 568 |

关于影响医生投入骨质疏松防治积极性的因素,认为不是自己的主要专业者303名(53.3%),对疾病知识了解不够者260名(45.8%),认为不被重视和认可者有254名(44.7%),认为难度大、效益低者有185名(32.6%),不感兴趣者92名(16.2%)。

关于国内在骨质疏松防治上存在的问题,468名医生(82.4%)认为大众对疾病知识缺乏了解,389名(68.5%)认为医生专业知识不普及,348名(61.3%)认为存在政府政策缺陷,295名(51.9%)认为与没有骨质疏松专科有关,250名(44.0%)认为存在诊断设备缺乏。

关于对骨质疏松防治工作的建议,539名医生(94.9%)支持加强对大众科普知识宣传力度,498名(87.7%)支持开展医生继续医学教育和骨干培训,479名(84.3%)支持增设骨质疏松专科,483名(85.0%)支持社区医院具备筛查和诊治骨质疏松的基本能力,482名(84.9%)支持将骨质疏松症纳入慢病管理,492名(86.6%)支持调整抗骨质疏松药物医保政策,480名(84.5%)支持国家提高对骨质疏松领域的科研投入和重视,477名(84.0%)支持政府推进骨质疏松防治体系建设,476名(83.8%)支持开展国内代表性的骨质疏松流行病学研究,474名(83.4%)支持开展多中心合作的临床研究,469名(82.5%)支持二级以上医院开设骨质疏松专科门诊或防治中心,468名(82.4%)支持推动《骨质疏松诊断标准和质量控制》的宣传贯彻以及推动资料库共享建设。

讨论随着人口老龄化的进展,骨质疏松症逐渐成为全球性的健康问题。骨质疏松症主要的并发症是骨折,可能导致患者残疾、独立生活能力的丧失甚致死亡,给患者及其家庭带来严重的负担,也为社会造成严重的经济负担。约1/2的老年女性及约1/3的老年男性会至少发生一次骨质疏松性骨折,而发生骨折的患者再次骨折的风险高达50%[5]。因此对骨质疏松进行早期预防和及时治疗,是提高患者生活质量,减轻家庭及社会负担的关键。

骨质疏松症是一种隐匿发生的疾病,其诊断主要依赖于脆性骨折病史和骨密度测定,目前国内外普遍采用的骨密度测量金标准为DXA[6, 7]。接受调查的医生中,以骨科和内分泌专业居多,不同科室医生对本院是否有骨质疏松专科门诊知晓率差异无统计学意义(P>0.05),二级医院医生知晓率低于三级甲等医院,但也都在80%以上。对所在医院是否拥有骨密度检测仪DXA的知晓情况,骨科和内分泌科医生高于其他专科,达到95%以上;其他专科虽然知晓率略低,也接近90%。二级医院对本院是否有DXA的知晓率低于三级甲等医院,一方面是由于二级医院中接受调查的骨科和内分泌科医生比例总和(45.6%)低于三级甲等医院(60.0%),另一方面是由于DXA配备有限(仅2/6家医院有DXA),调查也显示44%的医生(其中二级医院67.4%)认为诊断设备缺乏是国内骨质疏松防治存在的问题之一,因此加强诊断设备的配备或建立二级向三级医院转诊(本调查中各地区的三级医院均配备DXA)可能有利于提高国内骨质疏松症的诊断水平。

骨质疏松症是一种可防可治的疾病,长期规律的治疗是增加骨密度、降低骨折风险的重要保障[8],但由于骨质疏松症通常是“静悄悄”发生的,因此发病率高而就诊率和治疗率低,患者往往在脆性骨折发生后才意识到存在骨质疏松,甚至骨折后的患者仍然没有接受规律的抗骨质疏松治疗。近年来抗骨质疏松药物研究不断取得新进展,如锶盐、甲状旁腺激素类似物(特立帕肽)等新型药物进入临床,使临床医生可以针对患者的情况选择合适的药物[9]。本调查显示骨质疏松症基础治疗的钙/维生素D、双膦酸盐、活性维生素D、降钙素类及雌激素类等相对传统的抗骨质疏松药物在各医院都较为普及,而相对较新的药物如锶盐、甲状旁腺激素类似物普及率不足50%。不同专科医生对其所在医院拥有的抗骨质疏松药物的知晓情况也与之相似,基础及较早用于临床的抗骨质疏松药物知晓率高,较新的药物知晓率低,内分泌专科医生对多数药物的知晓率高于其他专业。

骨质疏松工作的参与度方面,本研究结果显示骨科和内分泌科医生对骨质疏松治疗的知晓和参与程度较高。骨质疏松症作为代谢性骨病的一种,在内分泌专科医生中更早和更多地得到关注,因此内分泌科医生对该病诊断、药物干预的了解程度相对高于其他专业。骨科医生参与度较高的原因可能是由于患者常常在发生骨折后才就诊,但骨科医生对骨质疏松性骨折后药物治疗方面的知晓程度显著低于内分泌专业等内科医师。Sorbi等[10]在一项涉及4 700名骨科和内科医师的问卷调查中发现骨科医生对骨质疏松症的诊断和药物治疗的了解程度均显著弱于内科医生。在骨质疏松症的诊断和治疗中,常常需要对多种继发性骨质疏松的病因进行鉴别诊断,需要多个专科的协作,此外在风湿科、妇产科、老年科、肾内科等专科诊疗工作中也经常会涉及骨质疏松患者。因此骨质疏松的防治需要多个专业科室的协作,国内各相关专科医生对于骨质疏松工作的重视程度和知识水平尚需提高。

本研究存在一定的局限性,由于本调查为骨质疏松性骨折后管理调研项目的一部分,参加单位中以骨科优势或专科医院居多,参加调研的科室也以骨科为主,因此接受问卷调查的医生中骨科专业占较高比例,而其他科室参与调查人数较为有限,可能导致结果的偏差。此外,本研究初步调查了各医院骨质疏松诊疗资源的配置及医生对其了解的情况,问卷中并未涉及医生对骨质疏松症患者的临床处理方式。

本研究通过对7个省市17家医院各骨质疏松相关科室医生的问卷调查显示,中国骨质疏松防治事业在设备配置、医生知晓率和参与程度上均存在不足,同时获得17家医院医生对国内骨质疏松症患者管理提出的问题和建议,为学术界和卫生管理部门制定和完善骨质疏松防治策略提供了一定的依据。

| [1] | No authors listed. NIH consensus development panel on osteoporosis prevention,diagnosis,and therapy,March 7-29,2000: Highlights of the Conference[J]. South Med J,2001,94:569-573. |

| [2] | 中国健康促进基金会骨质疏松防治中国白皮书编委会. 骨质疏松症中国白皮书[J]. 中华健康管理学杂志,2009,3:148-154. |

| [3] | Elliot-Gibson V,Bogoch ER,Jamal SA,et al. Practice patterns in the diagnosis and treatment of osteoporosis after a fragility fracture: a systematic review[J]. Osteoporos Int,2004,15:767-778. |

| [4] | Wang O,Hu Y,Gong S,et al. A survey of outcomes and management of patients post fragility fractures in China.[J]. Osteoporos Int,2015,26:2631-2640. |

| [5] | Eisman JA,Bogoch ER,Dell R,et al. Making the first fracture the last fracture: ASBMR task force report on secondary fracture prevention[J]. J Bone Miner Res,2012,27:2039-2046. |

| [6] | 中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会. 原发性骨质疏松症诊治指南(2011年)[J]. 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2011,4:2-17. |

| [7] | Bernabei R,Martone AM,Ortolani E,et al. Screening,diagnosis and treatment of osteoporosis: a brief review[J]. Clin Cases Miner Bone Metab,2014,11:201-207. |

| [8] | Reid IR. Short-term and long-term effects of osteoporosis therapies[J]. Nat Rev Endocrinol,2015,11:418-428. |

| [9] | 池玥,夏维波. 骨质疏松治疗药物研究新进展[J]. 药品评价,2012,9:33-40. |

| [10] | Sorbi R,Aghamirsalim M. Osteoporotic fracture program management: who should be in charge? A comparative survey of knowledge in orthopaedic surgeons and internists[J]. Orthop Traumatol Surg Res,2013,99:723-730. |

| (收稿日期:2015-11-03) |