2. 523000 东莞,东莞市人民医院健康管理中心

2. Dongguan People's Hospital, Donguan 523000, Guangdong, China

维生素D是人体必需的一种维生素,近年来研究显示,维生素D具有越来越多的生物学效应[1]。其涉及的功能从最初的调节钙磷代谢扩展到影响细胞增生分化、细胞凋亡、免疫调节、基因组稳定、神经发生等。多种证据表明,维生素D缺乏不仅导致骨骼疾病(包括营养性佝偻病、软骨病、骨质疏松),还与多种骨骼外疾病密切相关,包括全因病死率、心血管疾病及心血管病病死率、代谢综合征(肥胖、糖耐量减低/糖尿病、脂代谢紊乱、高血压)、恶性肿瘤、感染、过敏性疾病及哮喘、精神及神经疾病、自身免疫性疾病、慢性肾病等[2]。全球成人维生素D缺乏或不足患病率极高,我国属于维生素D缺乏患病率极高的地区[1-2]。本研究分析东莞市人民医院春夏季节健康体检人群的维生素D水平,了解东莞健康人群的维生素D营养状况及影响因素。

对象与方法 对象选取在东莞市人民医院健康管理中心进行健康体格检查的人员508名,均在东莞居住6个月以上,汉族,其中,男性278名,女性230名。排除标准:(1)以往曾接受双膦酸盐、活性维生素D、降钙素、雌激素和雌激素受体调节剂等影响骨代谢的药物治疗;(2)甲状旁腺功能减退症或亢进症、畸形性骨炎、成骨不全、骨软化症等;(3)库欣综合征、甲状腺功能亢进症、糖尿病;(4)慢性肝病、慢性阻塞性肺疾病、慢性肾病;(5)类风湿关节炎、干燥综合征、系统性红斑狼疮等风湿性疾病,或应用类固醇激素或抗惊厥药物的时间>6个月;(6)近2年患胃溃疡、大肠克罗恩病、节段性小肠炎和慢性痢疾等;(7)非遗传性影响骨密度(bone mineral density, BMD)的神经或肌肉疾病等;(8)心脑疾病后遗症影响四肢活动;(9)所有恶性肿瘤;(10)过早绝经(<40岁);(11)皮肤疾病无法接受阳光照射者。本研究经东莞市人民医院伦理委员会批准。

方法血清25-羟维生素D(25 hydroxyvitamin D,25OHD)测定:标本采集时间为2016年3月1日-2016年8月31日,其中2016年3月1日至5月31日为春季,2016年6月1日至8月31日为夏季。所有受试者均采集空腹血3 mL,血清经低温离心分离后置于-80 ℃保存。应用电化学发光法检测血清25OHD水平,仪器和试剂均来自Cobas 6000 Roche公司,最小可测定值为3.75 nmol/L。批间变异系数和批内变异系数均<10%。

维生素D营养状况诊断标准[3-4]:(1)维生素D缺乏, 25OHD<50 nmol/L;(2)维生素D不足,50 nmol/L≤25OHD<75 nmol/L;(3)维生素D充足,25OHD≥75 nmol/L。

年龄分组:按年龄分为青年男性(18~45岁)119名,中年男性(46~60岁)85名,老年男性(61岁及以上)74名;育龄期女性(18~45岁)126名,围绝经期女性(46~60岁)80名,老年期女性(61岁及以上)24名。

统计学方法应用SPSS21.0统计软件进行分析。计量资料用检验结果以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验;组间率的比较采用卡方检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

结果 一般资料508名受试者中,男性278名(54.72%),女性230名(45.28%)。男性受试者年龄18~97岁,平均年龄为(50.5±14.4)岁;女性受试者年龄18~77岁,平均年龄(48.2±13.2)岁。男性和女性血清25OHD水平分布均呈近正态分布,其中男性5%~95%为39.85~113.48 nmol/L,均值为(73.03±22.63)nmol/L;女性5%~95%为28.35~102.34 nmol/L,均值为(60.83±21.63)nmol/L,男女血清25OHD浓度比较,差异有统计学意义(P<0.01)。

维生素D营养状况受试者总血清25OHD水平为(67.51±22.98)nmol/L,其中维生素D水平缺乏占20.86%,维生素D水平不足占47.05%,维生素D水平充足占32.09%。按维生素D缺乏严重程度排序依次为:育龄期女性(32.8%)、围绝经期女性(25.92%)、青年男性(21.85%)、老年期女性(20.83%)、老年男性(10.81%)、中年男性(5.89%)。同年龄段男性比女性血清25OHD浓度高,且差异有统计学意义(P<0.01);男性人群中,青年男性25HD水平最低,中老年男性25OHD水平反而高,且差异有统计学意义(P<0.05)。女性人群中,育龄期女性25OHD最低,围绝经期女性25OHD最高,与育龄期女性及老年期女性比较,差异有统计学意义(P<0.05),而育龄期女性及老年期女性浓度相近。维生素D缺乏组,男女25OHD水平差异有统计学意义(P<0.05)(表 1)。

| 性别年龄段(岁) | 总体 | 缺乏 | 不足 | 充足 | |||||||

| 例数(%) | 25OHD(nmol/L) | 例数(%) | 25OHD(nmol/L) | 例数(%) | 25OHD(nmol/L) | 例数(%) | 25OHD(nmol/L) | ||||

| 总体 | 508(100) | 67.51±22.98 | 106(20.86) | 38.96±8.36 | 239(47.05) | 62.33±7.06 | 163(32.09) | 93.66±16.55 | |||

| 男性 | 278(54.72) | 73.03±22.63 | 39(14.03) | 41.90±5.76 | 127(45.68) | 63.12±7.10 | 112(40.29) | 85.11±16.27 | |||

| 18~45 | 119(42.81) | 66.28±21.58 | 26(21.85) | 42.21±6.09 | 62(52.10) | 62.47±7.08 | 31(26.05) | 94.09±19.12 | |||

| 46~60 | 85(30.58) | 79.45±22.78## | 5(5.89) | 38.04±5.40 | 36(42.35) | 64.00±6.73 | 44(51.76) | 96.80±16.33 | |||

| >60 | 74(26.62) | 76.50±21.45# | 8(10.81) | 43.30±4.20 | 29(39.19) | 63.42±7.68 | 37(50.00) | 93.97±13.70 | |||

| 女性 | 230(45.28) | 60.83±21.63 | 67(29.13) | 37.26±9.16Δ | 112(48.70) | 61.43±6.95 | 51(22.17) | 90.46±16.86 | |||

| 18~45 | 126(54.78) | 57.09±18.68* | 41(32.54) | 36.95±9.36 | 67(53.17) | 61.42±6.89 | 18(14.29) | 86.85±13.62 | |||

| 46~60 | 80(34.78) | 66.70±25.33*# | 21(26.25) | 38.92±7.90 | 32(40.00) | 61.38±7.18 | 27(33.75) | 94.61±19.32 | |||

| >60 | 24(10.43) | 60.88±19.00# | 5(20.83) | 32.82±12.50 | 13(54.17) | 61.64±7.23 | 6(25.00) | 82.63±7.41 | |||

| 25OHD:25羟维生素D; 与同年龄段男性比,*P<0.01;与同性别18~45岁年龄段比较,#P<0.05;与同性别18~45岁年龄段比较,##P<0.01;与相同维生素D状态男性比较,△P<0.05 | |||||||||||

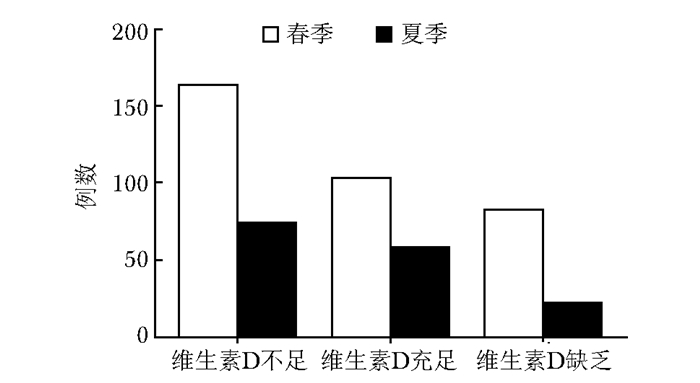

春季有351例受试者,其中男女性别比为197/154,夏季有157例受试者,其中男女性别比为81/76,春夏季节男女性别比比较,差异无统计学意义(P>0.05);春季受试者年龄平均值为(48.89±14.43)岁,夏季受试者年龄平均值为(46.69±9.84)岁,两组年龄相比,差异无统计学意义(P>0.05)。春季血清25OHD水平为(65.82±23.06)nmol/L,夏季血清25OHD水平为(71.29±22.41)nmol/L,差异有统计学意义(P<0.05)。春季维生素D缺乏为83例,夏季维生素D缺乏23例,差异有统计学意义(P<0.01)。维生素D缺乏在春季较夏季明显,春季及夏季差异有统计学意义(P<0.05)(图 1)。而维生素D不足及充足在春季及夏季差异无统计学意义(P>0.05)。

|

| 图 1 不同季节维生素D营养状况比较 Figure 1 Vitamin D status in different seasons |

近年来,越来越多的流行病学和实验室证据表明,维生素D缺乏是罹患肿瘤、心血管疾病、自身免疫性疾病和精神疾病等多种疾患的危险因素[2]。由于这些慢性疾患缺乏特异治疗方法,治疗效果有限,控制慢性疾患的策略应重在预防,特别是做好一级预防和二级预防。维生素D缺乏作为慢性病的一项重要的危险因素,识别维生素D缺乏,并给予补充适量维生素D是慢性病一级预防的重要内容之一。

本研究调查在东莞市人民医院健康管理中心进行体检的健康东莞人的维生素D营养状态,结果显示:体检人群总的血清25OHD水平为(67.51±22.98)nmol/L,维生素D缺乏患病率为20.86%,维生素D不足患病率为47.05%。近年研究提示血清维生素D的状态受年龄、性别、遗传和种族、肤色、地域、季节、饮食营养、文化背景、生活方式和疾病状况等影响[5]。本研究选取东莞本地居住的体检健康人群,人群的种族、肤色、地域、饮食文化、生活方式等大致相同,调查年龄、性别及季节对维生素D水平的影响,本研究发现男性维生素D缺乏患病率为14.03%,女性维生素D缺乏患病率为29.13%。进一步分析显示同年龄段男性比女性血清25OHD水平高,提示性别对维生素D缺乏有影响,女性维生素D缺乏更明显。在男性人群中,青年男性维生素D缺乏患病率最高;在女性人群中,育龄期女性维生素D缺乏患病率最高。提示年龄对维生素D缺乏患病率有影响。研究显示维生素D缺乏在春季明显,提示季节对维生素D缺乏有影响,但春季和夏季测试的是不同个体,这样的比较存在局限性,如果可以选取春、夏季相同个体的测试结果,意义会更大。本研究对东莞本地人群的维生素D营养状况进行调查,且显示性别、年龄及季节都对维生素D缺乏有一定影响。

目前,维生素D缺乏为全球性的问题。有研究对1980-2011年发表的有关维生素D缺乏或不足的英文文献进行回顾性分析,总结不同人群、种族和地区报道的维生素D缺乏的比例为4.1%~55.05%[6]。由于维生素D缺乏与地理纬度位置有关,和东莞同纬度的广州市调查发现,体检者血清25OHD平均水平为(53.7±19.0)nmol/L,体检者维生素D缺乏检出率为49.16%[7]。本研究东莞健康体检人群的维生素D水平缺乏患病率为20.86%,低于广州市的研究,可能因为本研究调查为春、夏季,而在广州市为全年。而高纬度的上海、北京及成都的研究提示维生素D缺乏患病率不一。朱汉民等[8]调查上海秋冬季的2 607名健康成人维生素D营养状况发现,上海健康成人血清25OHD平均值为(44.9±16.08)nmol/L,维生素D缺乏的发生率为20.85%。李世云等[9]调查全年成都市成人维生素D营养状况发现,成都居民维生素D缺乏患病率为46.69%。东莞维生素D缺乏患病率和上海相似,低于成都地区。东莞体检人群老年女性维生素D缺乏患病率为20.83%,明显高于春末夏初北京市城区老年妇女维生素D缺乏率84.2%[10]。尽管东莞纬度较低,但维生素D缺乏依然很常见,特别是在育龄期女性,围绝经期女性及青年男性。维生素D的来源包括日光照射皮肤合成、食物和补充添加。在通常情况下,皮肤受B簇紫外线(ultraviolet B,波长290~315 nm)照射合成维生素D是最主要来源(80%~90%)。含维生素D的天然食物很少,主要包括含脂肪的鱼类,如野生鲭鱼、鲑鱼和金枪鱼等。在一些地区,维生素D也被添加到牛奶和一些饮料中,如奶制品、橙汁、豆浆和谷物等。单靠食物,几乎不能获得足够维生素D[5]。因此,目前维生素D的补充主要依赖日光照射皮肤合成。而随着城市现代化水平不断提高,青年群体多数为室内工作者, 工作、娱乐以及运动的时间主要集中在室内,户外活动的时间明显减少,日光曝露时间减少,从而减少了维生素D的体内合成。女性以白为美,年轻女性有意避免日晒,过多的使用防晒物品,这也可能是导致年轻女性日晒不足的一个重要原因。东莞属于工业城市,空气污染严重,大气能见度下降,能直接阻挡太阳光抵达地球表面,减少B簇紫外线照射,减少了维生素D的体内合成[11]。上诉因素导致人们日光照射减少,引起维生素D缺乏。

本研究结果显示东莞尽管地处中国南方,纬度较低,但维生素D缺乏患病率仍然很高,原因和机制有待研究。另外,女性25OHD明显低于男性,性别差异有统计学意义,推测原因可能与女性追求皮肤白皙,避免光照有关。但本研究为春、夏季节的小样本研究,不能够完全代表东莞健康人群,有待于大样本进一步研究。

| [1] | 刘华清, 张增利. 人群维生素D水平检测的必要性[J]. 中国骨质疏松杂志, 2012, 18: 371–373. DOI:10.3969/j.issn.1006-7108.2012.04.021 |

| [2] | 江巍, 高凤荣. 维生素D缺乏相关性疾病研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志, 2014, 20: 331–335. DOI:10.3969/j.issn.1006-7108.2014.03.026 |

| [3] | Thomas MK, Lloyd-Jones DM, Thadhani RI, et al. Hypovitaminosis D in medical inpatients[J]. New Engl J Med, 1998, 338: 777–783. DOI:10.1056/NEJM199803193381201 |

| [4] | Dawson-Hughes B, Heaney RP, Holick MF, et al. Estimates of optimal vitamin D status[J]. Osteoporos Int, 2005, 16: 713–716. DOI:10.1007/s00198-005-1867-7 |

| [5] | 廖祥鹏, 张增利, 张红红, 等. 维生素D与成年人骨骼健康应用指南(2014年标准版)[J]. 中国骨质疏松杂志, 2014, 20: 1011–1030. DOI:10.3969/j.issn.1006-7108.2014.09.002 |

| [6] | Ben-Shoshan M. Vitamin D deficiency insuficiency and challenges in developing global vitamin D fortification and supplementation policy in adults[J]. Int J Vitam Nutr Res, 2012, 82: 237–259. |

| [7] | 韦丽娅, 陈庆瑜, 甘小玲. 广州地区人群血清25-羟维生素D水平的季节性变化[J]. 中国全科医学, 2014, 17: 4217–4219. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2014.35.017 |

| [8] | 朱汉民, 程群, 甘洁民, 等. 上海地区人群维生素D状态研究[J]. 中国骨质疏松和骨矿盐疾病杂志, 2010, 3: 157–163. |

| [9] | 李世云, 李勤, 李强, 等. 成都市成人维生素D营养状况[J]. 中国骨质疏松杂志, 2012, 18: 1045–1047. DOI:10.3969/j.issn.1006-7108.2012.11.019 |

| [10] | 王翠侠, 张倩, 胡长梅, 等. 北京城区老年妇女维生素D营养状况[J]. 中国骨质疏松杂志, 2009, 15: 672–675. DOI:10.3969/j.issn.1006-7108.2009.09.012 |

| [11] | 赖以坚. 东莞市环境空气PM2.5污染现状及防治对策浅析[J]. 东莞理工学院学报, 2012, 19: 83–88. DOI:10.3969/j.issn.1009-0312.2012.03.017 |

| (收稿日期:2016-11-01) |