文章信息

| 财经研究 2015年41卷第9期 |

- 张璐, 景维民.

- Zhang Lu, Jing Weimin.

- 技术、国际贸易与中国工业发展方式的绿色转变

- Technology, International Trade and the Green Transformation of China’s Industrial Development Mode

- 财经研究, 2015, 41(9): 121-132

- Journal of Finance and Economics, 2015, 41(9): 121-132.

-

文章历史

- 收稿日期:2014-11-28

2015第41卷第9期

自2001年以来,中国在加入世界贸易组织的契机下,开始以更快的速度融入世界经济体系。2001-2011年,中国以不变价表示的进口与出口总额分别增长了202%和309%,成为世界排名第二的进口国和第一大出口国,且连年保持贸易顺差。与此同时,大气污染和水质恶化两大威胁到人类生存发展的环境问题愈发严峻,人们开始越来越多地以“绿色”的视角来审视中国的工业发展方式,并采取更为审慎的态度分析国际贸易的利弊得失。事实上,如果以单位产值的污染排放量(污染排放强度)下降作为工业发展方式绿色转变的信号,中国在2001-2011年间已经发生了积极的转变。这一时期,国家严格监控的二氧化硫(SO2)和化学需氧量(COD)两项污染物排放指标以及受到国际社会广泛关注的二氧化碳(CO2)排放指标,其排放强度均逐年下降,10年间分别累计降低了80.0%、90.8%和64.1%。尽管如此,污染排放在总量指标上并不容乐观,除了COD的排放出现了34.4%的下降外,SO2和CO2两种大气污染排放分别上升了42.7%和155.7%。这一“喜忧参半”的现状意味着,探寻中国工业发展方式绿色转变的动力机制及其与经济增长之间的互动关系,是中国可持续发展需要面临的一个关键问题。

总的来看,开放条件下一国污染排放强度下降的原因可归结为两类:一是进出口结构和消费结构变化导致国内污染品生产减少,形成“结构效应”;二是生产方式变动和污染处理水平提升,构成“技术效应”(Levinson,2009)。前者常与“污染天堂假说”相联系,即收入差异导致发达国家相对于发展中国家具有更高的环境质量要求和环境管制强度,从而可能造成污染产业由发达国家向发展中国家转移;后者则常与“波特假说”和“国际贸易的技术溢出”相关联。波特假说(Porter,1991;Porter 和 van der Linde,1995)认为,恰当的环境管制可能有助于提高企业资源利用效率、促进技术进步和创新;而国际贸易可能有助于发展中国家模仿和吸收发达国家的新技术,这种技术溢出效应在Coe和Helpman(1995)的开创性实证研究后,引发了学术界广泛而深入的探讨。以上三个假说构成了研究中国工业发展方式绿色转变的核心,具体来说:在深入参与经济全球化的过程中,与经济活动相联系的污染排放是否也成为中国参与国际分工的重要影响因素?中国是通过国际贸易成为了发达国家的“污染天堂”,还是通过模仿吸收发达国家节能减排的新技术获得了更为绿色的发展方式?为了在经济发展与环境保护之间达到良好的平衡,我们该如何在国际贸易中“趋利避害”?回答好以上问题,对于推进中国工业发展方式的绿色转变至关重要。

本文利用2001-2011年中国35个工业行业的数据,综合采用分解分析和回归分析法,分三个层次对以上问题展开研究:第一,分解并确定绿色转变中源于产业结构变动的部分(“总结构效应”)和生产技术变化的部分(“总技术效应”),以把握促使中国工业发展方式绿色转变的主要成因。我们采用对数平均迪氏指数(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)法,对SO2、COD和CO2三种污染物的排放变动情况进行指数分解(Index Decomposition Analysis,IDA),将中国工业总污染排放量的变动“完全”分解为规模效应、技术效应和结构效应。通过比较技术效应和结构效应的贡献度,确定中国工业发展方式的绿色转变主要是来源于产业结构变动还是生产技术的清洁化。在此基础上,分别研究“国际贸易”对结构和技术的影响效应。第二,借助投入产出模型,测算并分解中国工业的进出口含污量,进而通过“贸易不变情形”的反事实分析,综合测算国际贸易的结构效应及其在总结构效应和工业发展方式绿色转变中的贡献度。这有助于在方向和程度上把握国际贸易通过影响产业结构而对工业发展方式产生的影响,从而给出“污染天堂假说”在中国的经验证据。第三,采用回归分析对居于主导地位的技术效应进行研究,重点考查国际贸易是否显著提升了中国工业生产的技术清洁度。指数分解结果显示,技术效应是中国工业发展方式转变的主要来源,因此,考查国际贸易的技术效应是正确评判国际贸易环境影响的基础。本文在Cole等(2008)的回归框架内进行这项研究,这是因为:分解分析作为一种“局部均衡”意义上的考查(Ang 和 Lee,1994),只能反映贸易含污量的变动在何种程度上归结为技术变化,而并不能提供国际贸易影响技术的因果关系证据。在完成以上三个层次研究的基础上,综合评价了国际贸易在中国工业发展方式绿色转变中所起到的作用,并提出相应的政策建议。

二、 研究方法与计量模型 (一) 对数平均迪氏指数(LMDI)法遵循Grossman 和 Krueger(1991)的思路,工业污染排放量E由经济规模、经济结构和生产技术三者共同决定,从而有:

| $E=\sum\limits_{i}^{n}{{{E}_{i}}}=V\sum\limits_{i}^{n}{{{\theta }_{i}}{{z}_{i}}}$ | (1) |

其中,V是工业总产值,θi为行业i产值占总产值的比重(即Vi/V),zi是行业i单位产值的污染排放量(即Ei/Vi),上式可简化地写成如下矩阵形式:

| $E=V\theta 'z$ |

其中,θ和z分别是由各行业产值份额和污染排放强度构成的n维列向量,V、θ和z分别构成了决定总污染排放量的规模、结构和技术因素。如果以上变量是连续的并在边际上发生变动,我们可以很容易地通过全微分实现所需的分解:

| $dE=\underbrace{\theta 'zdV}_{规模效应}+\underbrace{Vzd\theta }_{结构效应}+\underbrace{V\theta 'dz}_{技术效应}$ |

Selden等(1999)以及Levinson(2009)使用了这一分解方法,并将技术效应作为实际效应扣除规模效应和结构效应后的剩余。而事实上,我们所研究的经济变量并不是在边际上发生变化的,全微分作为增量ΔE的线性主部,不包含ΔV、Δθ和Δz之间的乘积项,当其距零值较远时,以上分解将存在不容忽视的余值。上述研究将余值归结为技术效应,不可避免地夸大了技术变动的作用。此外,以期初值作为各参数变动的基准(Laspeyres指数的思路),并不是唯一的分解方式,这一点可以在Divisia指数的推导中得到清晰的反映。将式(1)两端对时间t求导并同时除以Et,可以得到:

| $\frac{d{{E}_{t}}}{{{E}_{t}}dt}=\frac{d{{V}_{t}}}{{{V}_{t}}dt}+\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}}\frac{d{{\theta }_{it}}}{{{\theta }_{it}}dt}+\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}}\frac{d{{z}_{it}}}{{{z}_{it}}dt}$ |

其中,

| $\frac{d\ln \left( {{E}_{t}} \right)}{dt}=\frac{d\ln \left( {{V}_{t}} \right)}{dt}+\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}}\frac{d\ln \left( {{\theta }_{it}} \right)}{dt}+\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}}\frac{d\ln \left( {{z}_{it}} \right)}{dt}$ |

为了将该分解应用于离散型经济数据,考虑边际变化率在0到T时段内的积分:

| $\int\limits_{0}^{T}{\frac{d\ln \left( {{E}_{t}} \right)}{dt}}=\int\limits_{0}^{T}{\frac{d\ln \left( {{V}_{t}} \right)}{dt}}+\int\limits_{0}^{T}{\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}}\frac{d\ln \left( {{\theta }_{it}} \right)}{dt}}+\int\limits_{0}^{T}{\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}}\frac{d\ln \left( {{z}_{it}} \right)}{dt}}$ |

根据积分中值定理,可以得到:

| $\ln \left( \frac{{{E}_{T}}}{{{E}_{0}}} \right)=\underbrace{\ln \left( \frac{{{V}_{T}}}{{{V}_{0}}} \right)}_{AAA}+\underbrace{\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}\left( {{t}^{*}} \right)\ln \left( \frac{{{\theta }_{iT}}}{{{\theta }_{i0}}} \right)}}_{BBB}+\underbrace{\sum\limits_{i}^{n}{{{\omega }_{i}}\left( {{t}^{*}} \right)\ln \left( \frac{{{z}_{iT}}}{{{z}_{i0}}} \right)}}_{CCC}$ | (2) |

其中,ωi(t*)是权重函数

| $L\left( x,y \right)=\frac{\left( y-x \right)}{\ln \left( y/x \right)}$ |

其中,x和y是两个不同的正数,当x=y时,L(x,y)=x。取ωi两个端点值的对数平均,对式(2)中的ωi(t*)采用以下近似方式:

| ${{\omega }_{i}}\left( {{t}^{*}} \right)=\frac{L\left( {{E}_{i0}}/{{E}_{0}},{{E}_{iT}}/{{E}_{T}} \right)}{\sum\limits_{i}^{n}{L}\left( {{E}_{i0}}/{{E}_{0}},{{E}_{iT}}/{{E}_{T}} \right)}$ |

可以证明,由此得到的分解结果是完全的。此外,Ang和Choi(1997)建议以足够小的正值代替数据中的零值,从而使LMDI仍然具有零值稳健性。

(二) 进出口的污染排放强度与工业总污染排放量的分解不同,对进出口含污量的测算和分解需要考虑到行业间的投入产出关系(Turner等,2007),以反映最终产品的进出口对国内污染排放的综合影响。其原因不难理解,当我们进口一单位最终产品i时,不仅相应地减少了zi单位的国内污染排放,还减少了所需的一系列中间产品的生产和污染排放,以及这些中间产品的中间产品的污染排放。因此,采用直接污染排放强度zi将低估进口(或出口)增长所引致的国内污染排放减少(或增加)。为此,本文采用标准Leontief投入产出框架对进出口的污染排放强度进行调整。令xi为行业i的总产出,它或者作为中间产品被供给到各个行业,或者作为最终产品(yi)用于国内消费或出口,从而总产出x是中间产品与最终产品之和:

| $x=Cx+y$ | (3) |

其中,x是各行业产出构成的n维列向量,C是n×n维的直接消耗系数矩阵,其元素cij代表行业j单位产值生产所直接消耗的行业i产值。当我们考查国内工业总产值时,所观测的是包含中间产品和最终产品的x,从而使用直接排放强度z与之相乘是合理的。而当我们对进口值或出口值进行考查时,只能观测到最终产品y,因而需要一组与之对应的污染排放强度z*,它们能够包含所有中间产品的污染排放。为此,求解式(3)得到:

| $x={{\left[I-C \right]}^{-1}}y$ |

其中,I是单位矩阵,[I-C]-1={tij}是Leontief总需求矩阵,元素tij代表行业j单位产值生产所完全消耗的行业i产值,其中包含了其他中间产品对行业i产值的完全消耗。由于x包含着生产y所需的全部工业产品,因此,对应于y的完全污染排放强度z′为:

| $z'=z{{\left[I-C \right]}^{-1}}$ |

至此,我们还没有考虑中国参与国际贸易的垂直专业化特征。事实上,国内生产所使用的中间产品可能有较大比重来自于进口。①如果是这样,进口(或出口)最终产品就没有替代性地减少(或增加)这部分中间产品的生产,从而也不会相应地引起国内污染排放量的变动。因此,在调整污染排放强度时,需要区分进口的和国内供应的中间品,以生产y所需的全部“国内”工业产品为基础。然而,中国历年的投入产出表并没有提供各部门进口中间产品的数据。我们参照Levinson(2009)的方法,使用国内供应比重d,将式(3)中的直接消耗系数矩阵C调整为diag(d)C,从而对应于y的“国内”污染排放强度z*为:

①平新乔等(2006)、Dean等(2007)和Koopman 等(2008)等均发现中国出口具有较高的国外价值含量。

| ${{z}^{*}}=z{{\left[I-diag\left( d \right)C \right]}^{-1}}$ | (4) |

其中,d是各行业国内供应比重构成的n维列向量,其元素di=1-Imi/(GDPi+Imi-Exi),这里,Im表示进口值,Ex表示出口值,GDP表示国内产值。这一处理方式暗含了两点假设:一是行业i的产品无论是作为中间产品还是最终产品,均具有相同的国内供应比重;二是行业i的产品无论作为哪个行业的中间品,其中由国内供应的比重均相同。假设一意味着可以使用总产品的国内供应比重di来计算中间产品的这一比重,假设二使得我们可以利用一个对角矩阵diag(d)直接对式(3)中的矩阵C进行调整。

(三) 计量模型设定事实上,相对于生产结构变化,绿色技术进步对工业发展方式的影响更为深远。一方面,中国作为发展中大国,需要维持较为完整的工业体系,将污染密集型工业转移到国外很难成为一种工业发展方式,而国内消费结构的改变更是一个长期和缓慢的过程,从而结构效应的发挥不仅空间有限,还受到多种因素(如国际贸易环境和比较优势变化、国内消费结构变动等)的综合影响,具有较大的不确定性。另一方面,发达国家在全球绿色生产技术的研发和创新中居于主导地位(Popp,2012),中国作为在绿色生产方面起步较晚的发展中国家,利用后发优势以模仿、引进和吸收先进技术,能够在绿色技术进步上获得较大的发展空间,并通过绿色技术进步的路径依赖性对中国工业发展方式的绿色转变产生持续而深刻的影响(景维民和张璐,2014)。因此,本文进一步采用回归分析对技术效应进行专门的研究。延续Cole等(2008)在“污染供给-需求”框架下的实证模型,本文将研究拓展到开放条件下,重点考查国际贸易、环境管制及二者的互动对行业污染排放强度的影响。

参照Cole等(2008)的做法并考虑我国的经济运行特征,本文将影响行业污染需求的主要因素确定为:产出水平、所有制结构、能源使用量、资本密集度、企业规模、生产现代化程度以及研发创新强度。而污染供给取决于行业受到的环境管制强度。在“分权制”的政治经济运行特征下,我国的环境管制政策是由各级地方政府负责实施的,在达到中央硬性要求的前提下,各地在具体操作层面上享有较大的自由裁量权。同一行业在不同地区所实际受到的环境管制,往往与当地的发展状况密切相关。考虑到中国环境管制的这种实施方式,本文认为应当从区域层面对行业环境管制强度加以刻画。经济发达地区往往具有相对严格的环境管制标准,这既是“污染天堂假说”的一个基本出发点,也是文献中刻画环境管制强度的一个经典做法。本文遵循这一方法,采用人均收入水平作为各地区环境管制强度的代理变量。再参照Levinson和Taylor(2008)的做法,以行业在2003年的地区布局为权重,将其加总到行业层面,认为分布在发达地区的行业所受到的环境管制更为严格。具体地,基于全国31个省的人均收入水平income,将行业i在t期的环境管制强度(regulate)构造为:

| $regulat{{e}_{it}}=\sum\limits_{p=1}^{31}{incom{{e}_{pt}}}\frac{{{v}_{ip,2003}}}{{{v}_{i,2003}}}$ | (5) |

其中,vip,2003代表2003年行业i在p省的总产值。这种衡量方式更接近我国环境管制的现实,也符合我们的经验判断,即经济发达省份出于对自身环境质量的较高要求,往往率先落实中央的环境管制政策,对辖区内的企业实施较为严格的环境管制。同时,相对于从行业层面出发所采用的污染末端治理指标(污染治理设施运行费用、污染去除率等常用指标),本文所构造的代理变量仅随区域特征而发生变化,与行业污染排放强度没有明显的双向因果关系,不会使回归结果受到内生性问题的干扰。

我们接下来将模型拓展到开放条件下,重点分析国际贸易及其与环境管制的互动关系。国际贸易通过技术溢出和“逐底”竞争对行业的污染需求产生影响。一方面,对外贸易有利于企业接触到国外先进的生产和减排技术,从而获取更多的技术样本,加快绿色技术的模仿吸收和创新应用,最终降低行业的污染需求;另一方面,对外贸易所带来的国际竞争,可能引发企业为降低生产成本而竞相减少污染治理,使用高污染的落后生产技术,在“向底线赛跑”的过程中抬高行业的污染需求水平。这两种机制的作用方向相反,最终的影响效果取决于其相对大小,而行业所受到的环境管制对此起着决定性作用。环境管制强度的提升有助于国际贸易积极作用的发挥,在较严格的环境管制下,国际贸易更可能降低行业的污染需求。

为对上述影响机制进行考查和验证,我们将贸易开放度trade及其与环境管制的交叉项trade×regulate带入,得到如下计量模型:

| $\begin{align} & {{z}_{it}}={{\alpha }_{0}}+{{\alpha }_{1}}regulat{{e}_{it}}+{{\alpha }_{2}}trad{{e}_{it}}+{{\alpha }_{3}}trad{{e}_{it}}\times regulat{{e}_{it}} \\ & +{{\alpha }_{4}}{{y}_{it}}+{{\alpha }_{5}}fd{{i}_{it}}+{{\alpha }_{6}}stat{{e}_{it}}+{{\alpha }_{7}}energ{{y}_{it}}+{{\alpha }_{8}}energyst{{r}_{it}} \\ & +{{\alpha }_{9}}{{k}_{it}}+{{\alpha }_{10}}siz{{e}_{it}}+{{\alpha }_{11}}\bmod er{{n}_{it}}+{{\alpha }_{12}}r{{d}_{it}}+{{\delta }_{t}}+{{\delta }_{i}}+{{\varepsilon }_{it}} \\ \end{align}$ | (6) |

其中,δt和δi分别是非观测的时间固定效应和行业固定效应,εit为误差项。y为工业总产值,fdi为外商及港澳台投资企业全部从业人员数与全部规模以上企业从业人员数之比,state为国有及国有控股企业与全部规模以上企业从业人员数之比,energy为能源消费总量与工业总产值之比,energystr为煤炭和石油消费与能源消费总量之比(折算为标准煤单位),k为资本存量与从业人员数之比,size是工业总产值与企业单位数的比值,modern是新增固定资产占总资本存量的比重,rd为R & D经费支出占主营业务收入的比重。为消除异方差,对所有变量取自然对数。

三、 数据来源及处理考虑到数据的可得性和统计口径的一致性,本文分解分析部分的样本为2001-2011年中国35个工业行业的数据,其中,剔除了废弃资源和废旧材料回收加工业、水的生产和供应业,并将非金属矿采选业与其他采矿业、农副食品加工业与食品制造业合并,最终将行业数目调整为35个。回归分析的样本为2003-2011年中国26个工业行业的面板数据。①

①由于行业的地区布局数据的可得性限制,回归分析的样本有所减少。限于篇幅,未给出详细的数据来源与说明。

对各行业资本存量、CO2排放量和污染排放强度调整矩阵的数据处理过程说明如下:

1.资本存量。本文采用国际通行的“永续盘存法”对各行业资本存量进行估算,选用以下基本计算公式:

| ${{K}_{t}}={{k}_{t0}}+\sum\limits_{{{t}_{0}}+1}^{t}{\Delta {{k}_{t}}/{{p}_{t}}}$ |

其中,kt0为初始年份的固定资产净值,Δkt为t年固定资产净值的增加量,pt为t年的固定资产投资价格指数。具体方法参照了陈勇和李小平(2006)的做法。

2.CO2排放量。本文采用IPPC《国家温室气体清单指南》(2006)所提供的方法,估算各行业CO2排放量,基本公式为:

| ${{C}_{t}}=\sum\limits_{i}^{8}{{{E}_{it}}}\times NC{{V}_{i}}\times CE{{F}_{i}}\times CO{{F}_{i}}\left( 44/12 \right)$ |

其中,i代表估算所采用的8种一次能源:煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气;E为能源消费量(标准煤单位);NCV为中国能源平均低位发热量,来自《中国能源统计年鉴(2007)》;CEF为IPCC(2006)温室气体清单提供的碳排放系数;COF是碳氧化因子;44和12分别是二氧化碳和碳的分子量。

3.污染排放强度调整矩阵[I-diag(d)C]-1。数据来自于中国2002年122个部门、2007年135个部门的投入产出表和2005年62个部门、2010年65个部门的投入产出延长表。首先,按照本文所使用的35个工业行业划分,对部门进行分拆合并,其中,2005年和2010年的延长表涉及部门的拆分,我们分别使用2002年和2007年的基础表计算拆分部门的比例关系,按照相应的比例对延长表的合并部门数据进行拆分。然后,将所获得的基本流量表各列除以该部门的总投入,得到直接消耗系数矩阵C。最后,使用基本流量表的进口、出口和总产出数据,获得各部门的国内供应列向量d,经矩阵运算得到[I-diag(d)C]-1。

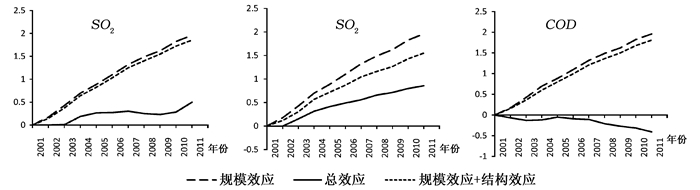

四、 国际贸易的结构效应图 1展示了中国工业SO2、CO2和COD总排放量的变动情况及其分解结果(纵坐标为ln(E(t)/E(0)),2001-2011年的累计值报告在表 1。“规模效应”表示在产业结构和生产技术保持不变的情况下,工业经济增长所预示的污染排放增加量,反映了在既有的工业发展方式下污染物的排放变动情况。规模效应与实际效应之间的距离,即为工业发展方式绿色转变所带来的污染排放减少量,其中,“规模效应+结构效应”之上的部分是发展方式转变的结构效应,之下的部分则为技术效应。

| 国内总排放(2001-2011年) | 国内总排放(2002-2010年) | 总进口(2002-2010年) | 总出口(2002-2010年) | ||

| 规模效应 | 1.9598 | 1.6505 | 0.8891 | 1.3825 | |

| SO2 | 技术效应 | -1.3544 | -1.2922 | -0.9450 | -0.9425 |

| 结构效应 | -0.1058 | -0.0737 | -0.0602 | -0.0453 | |

| 实际效应 | 0.4997 | 0.2846 | -0.1161 | 0.3947 | |

| 结构效应比重 | 7.24% | 5.39% | 5.98% | 4.59% | |

| CO2 | 技术效应 | -0.6800 | -0.5272 | -0.2984 | -0.2414 |

| 结构效应 | -0.4181 | -0.3417 | -0.1107 | -0.0582 | |

| 实际效应 | 0.8617 | 0.7816 | 0.4800 | 1.0828 | |

| 结构效应比重 | 38.08% | 39.33% | 27.07% | 19.43% | |

| COD | 技术效应 | -2.2175 | -1.7674 | -1.5998 | -1.4649 |

| 结构效应 | -0.1493 | -0.1304 | -0.1568 | -0.1768 | |

| 实际效应 | -0.4070 | -0.2472 | -0.8674 | -0.2592 | |

| 结构效应比重 | 6.31% | 6.87% | 8.93% | 10.77% | |

2001-2011年,中国工业经济总量增长约196%,而SO2、CO2和COD排放分别只增加了50%、86%和-41%,这意味着中国的工业发展方式在此期间发生了绿色转变,单位产值的污染排放量分别降低了146%、110%和237%。从图 1可以清晰地看到,绿色转变的发生绝大部分归因于技术效应。其中,COD在样本期间取得了最为显著的技术成就,决定了我国工业COD排放量的绝对降低;而CO2受到终端减排技术缺失的限制,技术效应相对较小,但产业结构变动对其减排起到的积极作用要明显强于SO2和COD。

|

| 图 1 中国工业污染排放变动情况及分解结果 |

接下来,采用经调整的污染排放系数z*计算进口与出口的污染含量,以反映工业进出口对中国环境的“完全”影响,进而对其变动情况进行指数分解。其中,进口含污量代表了中国参与国际贸易的“环境收益”,即将进口产品放在国内进行生产所引起的额外的污染排放;相反,出口含污量则代表了中国参与国际贸易的“环境成本”,即国内总污染排放中由生产出口品所引致的部分。进出口含污量的计算遵循式(1),将工业总产值V替换为进口(或出口)总值Vim(或Vex),将产值结构θ′替换为进口(或出口)结构(θim)′(或(θex)′)。指数分解按照与式(2)相同的思路进行。结果汇报在表 1后两列中。

2002-2010年中国工业进口增长了88.9%,而进口的SO2、CO2和COD含量却分别降低了11.6%、-48.0%和86.7%,这表明进口增长对国内污染排放的替代性出现了不同程度的弱化。与进口的情况相似,中国工业出口在样本期间增长了138%,而实际引致的SO2、CO2和COD排放分别只增长了39.5%、108.3%和-25.9%。与国内污染总排放量的分解结果相一致,技术效应是进出口含污量相对下降的主导因素。但由于出口规模在样本期间增长较为迅速,出口含污量没有进口降幅明显,这意味着国际贸易的环境收益较环境成本出现了更大幅度的下降,中国在对外贸易中表现出“进口污染”的不利趋势。从表 2给出的2002年和2010年进出口含污量来看,2002年三种污染物的进口含污量均大于出口,中国是一个“出口污染”的国家,而到了2010年,中国却成为三种污染物的“净进口国”。

| 单位:万吨 | |||

| 2002年 | 2010年 | ||

| SO2 | 出口 | 397 | 588 |

| 进口 | 453 | 404 | |

| CO2 | 出口 | 93 938 | 277 400 |

| 进口 | 121 715 | 196 702 | |

| COD | 出口 | 1 602 716 | 1 236 790 |

| 进口 | 1 748 593 | 734 459 | |

对进口和出口含污量的分别考查,尚不足以使我们对国际贸易影响工业发展方式的“结构效应”得出综合性的结论。一方面,国际贸易的结构效应不仅取决于进口和出口的产品结构,还与二者的规模密切相关;另一方面,由于我们在考察进口(或出口)对国内污染排放的替代(或加剧)作用时,所分解出的技术效应反映的是“国内”生产技术z的变化,因此,需要在进出口含污量的实际变动中分离出技术效应,才能准确地衡量国际贸易对工业发展方式的结构影响。综合以上考虑,本文采用“贸易不变情形”的反事实分析法,对国际贸易的结构效应进行研究和测算,具体方法如下:首先,根据分解得到的规模效应和结构效应,计算出技术不变条件下各年的国内污染排放量(Edts+c)和进口与出口含污量(Eimts+c与Eexts+c);然后,将计算出的各年国内污染排放量Edts+c加上进口排放量的增加值(Eimts+c-Eim0s+c),再减去出口排放量的增加值(Eexts+c-Eex0s+c),得到贸易不变情形的国内污染排放量Ednts+c,而Ednts+c与Edts+c之间的距离,即为国际贸易的结构效应;最后,根据国内排放变动的规模效应,计算结构和技术均不变情况下的污染排放量Edts,其与Edts+c之间的距离,即为国内污染排放变动的总结构效应,从而Ednts+c-Edts+c/Esdt-Edts+c即为国际贸易的结构效应所占比重(结果见表 3)。

| SO2 | CO2 | COD | |

| 总结构效应 | -0.0737 | -0.3417 | -0.1304 |

| 国际贸易的结构效应 | 0.0218 | 0.0120 | 0.0146 |

| 占比 | -29.61% | -3.52% | -11.23% |

2002-2010年中国工业结构变动使SO2、CO2和COD排放潜在地降低了7.4%、34.2%和13.0%,而国际贸易所带来的工业结构变动却将三种污染物的排放潜在地提升了2.2%、1.2%和1.5%。可见,国际贸易对中国工业绿色发展方式的结构影响是不利的,但这一影响效应很小,将其占总结构效应的比重乘以总结构效应对绿色转变的贡献率后,“国际贸易的结构效应”对绿色转变的贡献率分别仅为-1.6%(SO2)、-1.4%(CO2)和-0.8%(COD)。

五、 国际贸易的技术效应 (一) 初步回归结果表 4报告了主要变量(贸易开放、环境管制及二者交叉项)的回归结果。①结果显示,在不引入交叉项的情况下,贸易开放对行业CO2排放强度下降具有显著的促进作用,而对SO2和COD排放强度的影响则不显著,而环境管制对各项污染物的影响均未通过显著性检验。引入二者的交叉项后,SO2和CO2排放强度受到交叉项的显著影响;贸易开放对CO2的影响虽有所降低,但仍在10%水平上显著;COD的回归结果并未发生明显改变。上述结果表明,贸易开放对行业SO2和CO2排放强度的影响并不是线性的,它与行业所受到的环境管制紧密关联,当环境管制对行业的污染排放施加了强有力的约束时,国际贸易能够在较大程度上促进该行业生产清洁度的提升;反之,这一效应的发挥程度较小,甚至可能方向相反。

①考虑到篇幅,变量的描述性统计、各模型的完整回归结果及各项检验结果没有列出。

| SO2 | CO2 | COD | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||

| 面板OLS回归 | trade | -0.0934(-0.83) | 0.1876(1.78) | -0.1752**(-2.61) | -0.0768*(-1.98) | 0.1577(1.07) | 0.1814(1.19) |

| regulation | -0.8025(-1.43) | 0.1480(0.22) | 0.1969(1.49) | 0.5298**(2.74) | 0.0610(0.6) | 0.1410(0.88) | |

| regulation×trade | -0.2509***(-4.18) | -0.0879**(-2.65) | -0.0211(-1.06) | ||||

| Within R2 | 0.7709 | 0.7866 | 0.9111 | 0.9159 | 0.8654 | 0.8655 | |

| 解释变量滞后一期回归 | l.trade | -0.2384*(-2.12) | 0.0017(0.01) | -0.1639**(-3.00) | -0.1976***(-5.00) | 0.0791(1.29) | 0.0754(0.87) |

| l.regulation | -1.1317(-1.35) | -0.6698(-0.74) | 0.1070(0.46) | 0.0422(0.17) | 0.3168(1.32) | 0.3097(0.93) | |

| l.regulation×trade | -0.2109**(-2.89) | 0.0296(1.23) | 0.0033(0.07) | ||||

| Within R2 | 0.7366 | 0.7482 | 0.8651 | 0.8659 | 0.8459 | 0.8459 | |

| 工具变量两步GMM估计 | trade | -0.1133(-0.40) | 0.3295(1.04) | -0.2551*(-1.89) | -0.2568**(-2.11) | 0.4629(1.62) | 0.4162(1.55) |

| regulation | -0.8943(-1.18) | -0.2140(-0.25) | 0.1950(1.55) | 0.2348(1.08) | -0.1145(-0.23) | -0.2557(-0.42) | |

| regulation×trade | -0.2157**(-2.56) | -0.0010(-0.30) | -0.0096(-0.11) | ||||

| Centered R2 | 0.7577 | 0.7622 | 0.9174 | 0.9105 | 0.8522 | 0.851 | |

| 注:()内数值为回归系数的标准差,***、**和*分别代表1%、5%和10%显著性水平。 | |||||||

在此基础上进一步估算国际贸易对行业污染排放强度下降的贡献率,方法如下:首先,按年份计算贸易开放度和污染排放强度的行业平均值,以2011年均值减去2003年均值得到指标的实际变动幅度;然后,用贸易开放度的变动乘以交叉项系数和环境管制变量的平均值,得到贸易开放对污染排放强度变动的平均贡献,即国际贸易的技术效应;最后,将其与污染排放强度的实际变化相比,得到贸易开放的平均贡献率。估算结果显示,2003-2011年,对于SO2来说,国际贸易的技术效应约占总技术效应的9.95%,而CO2的这一比重约为10.40%。

(二) 内生性问题的处理由于面板数据的估计方法已经在一定程度上处理了个体间不可观测或被遗漏的异质性,因而引起内生性问题的遗漏变量很可能是随时间而发生变化的。为此,我们参照邵敏和黄玖立(2010)的方法,采用各解释变量的滞后一期值重新对被解释变量回归。这种处理方式,一方面有效地避免了当期解释变量与当期扰动项相关所造成的内生性问题,另一方面,由于变量的滞后一期值与当期值存在较高的相关性,回归结果依然可信。回归结果依然支持“贸易开放对SO2排放强度存在显著的非线性影响”的结论,而交叉项对CO2排放强度的影响系数不能通过显著性检验,这表明贸易开放对CO2的影响是线性的。估算国际贸易的技术效应对SO2和CO2总技术效应的贡献率,结果分别为8.78%和17.62%,前者略低于基本模型的估计结果,后者较基本模型明显增大。

引起内生性问题的另一主要原因是双向因果关系,这是本文需要重点处理的问题,原因在于:通过第三部分的分解分析我们发现,进出口最终产品具有向清洁部门转移的结构效应,也就是说,污染排放强度低的行业具有扩大对外贸易的倾向。这种反向因果关系可能导致回归结果是有偏且不一致的,而使用解释变量的滞后值替代其当期值,并不能消除双向因果关系所带来的估计偏差(Decreuse 和 Maarek,2008)。处理这种内生性问题通常采用工具变量法,即寻找与贸易开放度相关但不受当期污染排放强度影响的变量,进行两阶段估计。

关于贸易开放度的工具变量,最经典的是Frankel 和 Romer(1999)利用国际贸易“引力方程”构造出的基于各国地理特征的工具变量。利用双边距离等地理因素推算出各国“理论上”的贸易开放度,这种外生的理论值与实际值高度相关,能够较好地满足工具变量的要求,在国际贸易领域得到了广泛运用。黄玖立和李坤望(2006)借鉴这一思想,采用“海外市场接近度”构造出中国各省对外开放度的工具变量,成为目前国内相关研究常用的一种方法。本文将采用这一方法,以省会城市到海岸线距离的倒数作为各省贸易开放度的工具变量,同时与环境管制强度的构造相同,我们仍以行业在2003年的地区布局为权重,将各省的工具变量加权平均到行业层面上。此外,为增加估计结果的有效性(Wooldridge,2002),并使过度识别检验成为可能,我们还使用了贸易开放度的滞后一期值作为工具变量,这种工具变量的选取方式是在难以获得外部工具变量时,文献中处理双向因果关系问题的通常做法。

针对工具变量的有效性,Kleibergen-Paap rk LM统计量均在1%水平上拒绝“工具变量识别不足”的原假设,Kleibergen-Paap rk Wald F统计量均大于Stock-Yogo检验在10%水平上的临界值,强烈拒绝“工具变量为弱识别”的原假设,Hansen J检验的伴随概率均大于0.05,不能在5%水平上拒绝“工具变量过度识别”的原假设,说明工具变量是外生的。上述检验表明,本文所选取的工具变量是合理的。

在控制了模型的双向因果关系后,回归结果依然显示,国际贸易显著地促进了SO2和CO2排放强度的下降,且对于SO2,其效果随环境管制的加强而增大。按照工具变量法的估计,国际贸易的技术效应分别能够解释SO2和CO2总技术效应的8.94%和18.56%,略高于滞后一期模型的估计。对于COD,交叉项和贸易开放的系数依然未能通过显著性检验,这说明国际贸易对COD排放不存在显著的技术效应。

六、 结论与启示本文采用基于LMDI的指数分解和投入产出结构分解法,将中国工业污染排放以及进出口含污量的实际变动情况分解为规模效应、技术效应和结构效应,可以得到以下结论:(1)生产技术清洁度的普遍提升是2001-2011年中国工业发展方式绿色转变的主要来源,对于SO2、CO2和COD三种污染排放指标,其占比分别达到92.8%、61.9%和93.7%。(2)利用经投入产出调整的“完全”污染排放系数,对进口(或出口)所引致的国内污染减少(或增加)进行测算和分解,发现样本期间出口的环境成本降幅大大低于进口的环境收益,这使得我国工业在国际贸易中表现出“进口污染”的不利趋势。从三种效应的分解来看,进出口含污量变动的技术效应和结构效应均相差不大,这主要是因为出口规模扩张的幅度大大高于进口的。(3)在不考虑技术变化的情况下,国际贸易所引致的生产结构变动,使中国工业SO2、CO2和COD排放分别潜在地提升了2.2%、1.2%和1.5%,对发展方式绿色转变的贡献分别为-1.6%、-1.4%和-0.8%,这说明“污染天堂假说”在中国仅得到了微弱的支持。

本文进一步采用回归分析考查国际贸易的技术效应。在控制了决定行业污染排放强度的主要因素并着重处理了内生性问题后,发现国际贸易对行业SO2和CO2排放强度的下降具有显著的促进作用,且对于SO2来说,该作用在强有力的环境管制下能够得到更为有效的发挥。平均而言,国际贸易的技术效应大约能解释SO2和CO2的总技术效应的8.94%和18.56%,从SO2和CO2两项大气污染物指标来看,国际贸易促进了中国工业发展方式的绿色转变,其贡献度约为6.70%和10.09%。而对于行业COD排放强度的下降,国际贸易则没有发挥显著作用,考虑到国际贸易对COD的结构效应同样不明显,可以认为,从COD污染排放指标来看,国际贸易对工业发展方式绿色转变的影响并不突出。

我们还可以得到以下三点认识:一是生产技术清洁度的提升对中国工业发展方式的绿色转变起到了决定性的作用;二是国际贸易与环境管制共同促进了SO2减排的技术进步,但二者的互动关系并未体现在CO2减排量的变化上,这与我国长期以来没有针对CO2形成确切的监测和管制模式有关;三是国际贸易所引致的生产结构变动对中国工业污染排放影响极小,这可视为中国工业净出口规模快速扩张的一个代价。总的来看,中国在深入参与经济全球化的过程中,与工业活动相联系的污染排放尚未成为影响国际分工的重要因素,为了在此过程中推动工业发展方式的绿色转变,政策的着力点应当放在技术层面,通过更有效的政策设计与更有力的政策实施,促使环境管制与贸易开放形成良好的互动关系,以充分利用国际贸易的技术溢出,遏止以资源环境为代价的国际竞争。

| [1] | 黄玖立, 李坤望. 出口开放、地区市场规模和经济增长[J]. 经济研究 , 2006 (6) : 27–38. |

| [2] | 景维民, 张璐. 环境管制, 对外开放与中国工业的绿色技术进步[J]. 经济研究 , 2014 (9) : 34–47. |

| [3] | 邵敏, 黄玖立. 外资与我国劳动收入份额——基于工业行业的经验研究[J]. 经济学(季刊) , 2010 (1) : 1189–1210. |

| [4] | Ang B W, Choi K H. Decomposition of aggregate energy and gas emission intensities for industry:A refined Divisia index method[J]. The Energy Journal , 1997, 18 (3) : 59–73. |

| [5] | Antweiler W, Copeland B R, Taylor M S. Is free trade good for the environment?[J]. American Economic Review , 2001, 91 (4) : 877–908. DOI:10.1257/aer.91.4.877 |

| [6] | Boyd G A, Hanson D A, Sterner T. Decomposition of changes in energy intensity:A comparison of the divisia index and other methods[J]. Energy economics , 1988, 10 (4) : 309–312. DOI:10.1016/0140-9883(88)90042-4 |

| [7] | Cole M A, Elliott R J R, Wu S. Industrial activity and the environment in China:An industry-level analysis[J]. China Economic Review , 2008, 19 (3) : 393–408. DOI:10.1016/j.chieco.2007.10.003 |

| [8] | Frankel J A, Romer D. Does trade cause growth?[J]. American economic review , 1999, 89 (3) : 379–399. DOI:10.1257/aer.89.3.379 |

| [9] | Levinson A, Taylor M S. Unmasking the pollution haven effect[J]. International economic review , 2008, 49 (1) : 223–254. DOI:10.1111/iere.2008.49.issue-1 |

| [10] | Levinson A. Technology, international trade, and pollution from US manufacturing[J]. American Economic Review , 2009, 99 (5) : 2177–2192. DOI:10.1257/aer.99.5.2177 |

| [11] | Popp D. The role of technological change in green growth[R]. National Bureau of Economic Research, 2012. |

| [12] | Sato K. The ideal log-change index number[J]. The Review of Economics and Statistics , 1976, 58 (2) : 223–228. DOI:10.2307/1924029 |

| [13] | Turner K, Lenzen M, Wiedmann T, et al. Examining the global environmental impact of regional consumption activities-Part 1:A technical note on combining input-output and ecological footprint analysis[J]. Ecological Economics , 2007, 62 (1) : 37–44. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.12.002 |

| [14] | Wooldridge J M. Econometric analysis of cross section and panel data[M]. Cambridge, Mass: MIT Press, 2002 . |

2015, Vol. 41

2015, Vol. 41