文章信息

| 财经研究 2016年42卷第8期 |

- 张明, 张学敏, 涂先进.

- Zhang Ming, Zhang Xuemin, Tu Xianjin.

- 高等教育能打破社会阶层固化吗?——基于有序probit半参数估计及夏普里值分解的实证分析

- Does Higher Education Break down Social Class Solidification? An Empirical Study Based on Ordered-probit Semi-parameter Estimation and Shapely Value Decomposition

- 财经研究, 2016, 42(8): 15-26

- Journal of Finance and Economics, 2016, 42(8): 15-26.

-

文章历史

- 收稿日期:2016-02-26

2016第42卷第8期

2.西南大学 教育学部,重庆 400715;

3.西南大学 经济管理学院,重庆 400715

2.Department of Education, Southwest University, Chongqing 400715, China;

3.School of Economics and Management, Southwest University, Chongqing 400715, China

改革开放30余年是中国经济稳定持续发展的增长期,也是社会结构剧烈变迁的调整期。在经济体制切换、劳动力城乡及区域间流动冲击下,社会结构阶层的重构与裂变蕴含其中(Bian, 2002)。然而,大量针对近期中国现实的观察和研究显示,社会阶层两极分化以及固化愈发明显(刘欣,2005;刘欣和朱妍,2011),从而加剧了社会不平等以及贫富差距(沈原,2007;吴敬链,2009)。如何打破社会阶层固化分割,创造社会阶层流动的多元动力机制是新时期面临的重大社会难题。教育作为一种文化资本,向来被社会学家们用来作为推进社会阶层流动、改善社会治理的有效工具(Blau和Duncan, 1967)。特别是在中国,教育不仅是反映社会地位的标签,而且也是大多数人争取更高收入的显性依据与凭证,尤其是对高等教育而言,所起的社会认可和社会地位标签功能非常明显。

自从布劳(Blau)和邓肯(Duncan)将教育视为获得社会地位的重要影响因素之后,教育与社会流动之间的关系引起了不少学者的研究兴趣。很多研究发现,在社会阶层尚未固化的背景下,教育是社会劣势阶层实现其向上流动的主要方式,很多发达国家的社会流动情况验证了这一点。然而,教育机会的获得可能与家庭背景密切相关,布尔迪厄(Bourdieu)的文化再生产理论认为如果父母的受教育程度较高,其子女在受教育方面更具优势。这样教育作为优势阶层保持其子女地位的主要工具,可能会起到加剧社会阶层固化的作用(Guo, 2008; Constantin, 2013)。在中国计划经济时期,在教育机会不平等的背景下,教育某种程度上沦为精英家庭实现社会地位代际传递的工具(李煜,2006;李春玲,2010;张兆曙和陈奇,2013)。但随着市场经济体制的逐步完善发展,原本基于身份本位的社会分层标准正在调整,在能力本位的开放型社会构建中,高等教育对个人社会地位获得和社会阶层上升的决定作用愈发受到重视。这也是刺激高等教育需求,进而导致求学热潮渗透到劣势阶层的深层次原因。但是,对于高等教育是实现“精英循环”还是“精英再生”,现有研究尚未作出回答。

本研究将基于2013年中国综合社会调查(CGSS2013)的数据,通过构建社会分层模型,采用有序probit模型的半参数估计法实证检验高等教育对社会分层的影响,并通过分析高等教育影响的区域化差异,研判市场化改革背景下社会阶层流动影响机制的动态变化。同时,本研究将通过工具变量法控制变量内生性问题,并使用新近发展的基于R2的夏普里值分解方法,测度高等教育对形成社会阶层差异的影响程度。

二、 文献综述从理论上看,关于教育与社会阶层的关系目前主要有两种观点:教育的“精英再生论”和教育的“精英循环论”。以美国社会学家布劳(Blau)和邓肯(Duncan)为代表的教育“精英再生论”学派认为,教育程度直接影响个人的经济地位,受教育程度的提高能够带来个体职业地位或社会地位的提升。以柯林斯(Collins)和布尔迪厄(Bourdieu)为代表的教育“精英循环论”学派则认为,在经济社会中拥有优厚报酬的职位上,教育可以限制其竞争者数量并帮助有“教育专利”的人独享这些职位。如若父母接受过较高的文化教育,其子女往往也具有先天的教育机会优势,从而通过教育能实现社会阶层的代际延续和传递(Lin, 1982; Scitt, 1991; Poretes, 1998)。教育“精英循环论”并不否认教育能改善个体的社会地位(Catherine和Marieke, 1997; Layard, 2006),但认为教育特别是高等教育的机会并不是平等的(Guo, 2008; Constantin, 2013)。

实证方面,基于微观数据,不少学者对教育与社会阶层关系展开了计量检验。Schoon(2008)基于英国20世纪70年代的数据研究发现,无论是对男性还是女性,接受全日制教育的时间是其社会阶层决定中最为重要的因素,教育也是造成社会阶层分化非常重要的原因。Ensminger和Fothergill(2003)以及Hollingshead(2011)在实证检验影响社会地位的主要因素时发现,教育与工作职业和收入水平等因素一样,是非常重要的决定变量。Gallice和Grillo(2015)构建了一个包括教育和收入等因素在内的均衡分析模型,认为教育可以通过影响人的内在品质、社会威望和收入水平三个渠道改善个体的社会地位。但大量研究也证实,教育机会的获得与父母的社会地位状况密切相关,即父母拥有较高的文化教育背景,不仅子女有良好的接受教育的文化氛围(Stephens等, 2012),而且能享受到优越的初等教育条件(Lareau, 2000),并且父母往往能凭借拥有的社会资本为子女接受高等教育提供机会与条件(Ream和Palardy, 2008)。这样,教育作为优势阶层保持其子女地位的主要工具,可能会起到加剧社会阶层固化的作用。

在中国社会阶层的重构与形成过程中,部分学者也关注到了教育的影响与作用。很多学者肯定了教育在社会地位转变及维持社会阶层属性中扮演的重要作用,他们认为拥有更多社会资本的优势阶层,其子女会因获得优质的教育资源进而保持其阶层属性的稳定性;相反,劣势阶层的子女由于其父母社会资本的不足而致其鲜有向上流动的机会。李春玲(2003)通过考察1940-2001年的社会政治变迁分析家庭背景对教育获得的影响,结果显示家庭背景对子女教育的作用呈现出先弱后强的特征。刘精明(2006)分析了1978-2003年的高等教育政策,显示学生入学机会因其所处阶层各异。李煜(2006)、李春玲(2010)以及张兆曙和陈奇(2013)的研究也得到了相似的结论。这些文献虽然构成了中国教育“精英循环论”的论据,但对教育与社会分层及流动之间的关系并没有直接回答。杨志顺(2006)从理论上指出,教育对社会阶层结构兼具积极和消极的影响。孙大鹏和王琳娜(2015)通过模型分析发现,寻租行为使得教育资源的分配出现扭曲,偏向高收入阶层。蒋亚丽和腾芸(2015)利用中国社会调查数据对教育与社会阶层之间的关系进行了实证检验,发现在我国社会阶层还未固化的前提下,高等教育仍然是农村学生转变自身社会阶层的重要途径:在公平的高考制度下,可以通过自身的努力实现向上社会流动的目的。但蒋亚丽和腾芸(2015)仅以人口从农村向城市流动作为社会阶层变化的标识,显然社会阶层流动的情况更加多元复杂,例如农村和城市内部个体社会地位的跃升,也是非常重要的社会阶层流动的表现形式,高等教育的影响机制及表现实际上更为复杂。

与已有研究相比,本文的贡献在于:(1)利用全国范围的抽样调查——中国综合社会调查(CGSS2013)的数据,检验高等教育对社会阶层流动的影响。以往研究更多是从理论上探讨教育与社会阶层的关系,本文将基于全国范围的微观调查数据进行实证检验。(2)本文将总体样本按东部和中西部进行分组,考察市场化改革下高等教育影响机制的动态变化。市场转型带来了新的分层机制(Nee, 1989),而中国分散实验的市场化改革策略,特别是东部和中西部在经济发展和市场化进程上的显著差异,为我们从区域视角管窥经济发展和市场化转型背景下高等教育影响的演进趋势提供了重要线索。(3)采用有序probit模型的半参数估计方法展开计量检验,并采用最新发展的基于R2的夏普里值分解方法测度高等教育对社会分层形成的影响。半参数估计方法相对于参数估计方法更符合模型假定,而夏普里值分解方法对组合博弈框架下各变量的边际贡献进行计算,其结果更为稳健(Israeli,2007)。

三、 数据来源和变量描述为考察高等教育对社会阶层流动的影响,采用2013年中国综合社会调查(CGSS2013)的数据进行实证检验。CGSS2013是中国人民大学发起的全国范围内大型的、覆盖各类群体的抽样调查,样本共计12 000份。由于本研究重点考察高等教育对社会阶层流动的影响,删除存在数据缺失的调查对象,共包括了10 116份样本。

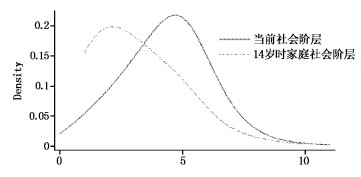

首先,对社会阶层的衡量,按照CGSS的问卷设定,依据问题“您认为您自己目前在哪个等级上?”,依据访问者的答案求得每个受访者的主观社会阶层评价(记为s),“10分”代表主观社会阶层的最高评估值,“1分”则代表处于最底层。为直观反映居民自评社会阶层的分布情况,图 1描述了基于Gaussian非参数估计方法得出的社会阶层Kernel核密度函数。在本文的10 116名受访对象中,觉得自己社会阶层处于中间位置的占多数,在社会阶层底层和高层的个体大致对称,这符合社会阶层分布“中间大、两头小”的特点。另外,我们还想进一步观察社会阶层的变迁情况,根据问题“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上?”考察家庭过去的社会阶层,结果发现对该问题的回答(记为sbefore),认为自己14岁时家庭社会阶层高于中间阶层的比例小于现阶段的评价比例,说明相对而言,居民的社会阶层呈现现普遍提高的趋势。

|

| 图 1 社会阶层分布情况 |

由于本研究重点考察高等教育对社会阶层变动的影响,因此,在测度了社会阶层后,下一步需要度量居民的高等教育接受情况。针对问题“您目前的最高教育程度是?”,根据受访者的答案,当受访者选择“大学专科(成人高等教育)”、“大学专科(正规高等教育)”、“大学本科(成人高等教育)”、“大学本科(正规高等教育)”和“研究生及以上”,则认为该居民正在接受或接受过高等教育(以下统称为接受过高等教育);而当受访者选择其他受教育程度,则认为该居民并没有接受高等教育,据此得到变量edu。在我们的调查对象中,有1 610名受访者正在接受或接受过高等教育,占受访者比例为15.9%;8 506位受访者未接受过高等教育,占受访者比例为84.1%。

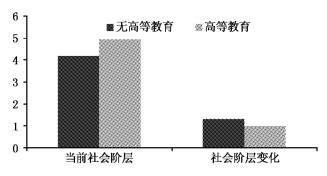

在测度了居民的高等教育接受情况后,下面将统计观察接受高等教育群体与未接受高等教育群体之间的社会阶层差异。图 2直观地刻画了两类群体的社会阶层及其变化情况,从两类群体的平均社会阶层来看,接受过高等教育的群体的社会阶层高于未接受过高等教育的群体,说明从总体上看,有高等教育经历的个体的自我认知阶层更高。为进一步分析接受过高等教育群体的社会阶层和未接受过高等教育群体的社会阶层的变迁情况,我们根据问题“您认为在您14岁时,您的家庭处在哪个等级上?”的答案作为家庭过去的社会阶层(sbefore),用目前的社会阶层评估减去该问题的答案便可得到社会阶层的变化。图 2显示,有高等教育和无高等教育两类群体的社会阶层都表现出了一定程度的提升,但相比较而言,无高等教育经历的个体的社会阶层的提升反而更为明显。这一直观的统计观察结果表明,中国的高等教育可能并没有带来个体社会阶层的明显提高,这有悖于公众的传统认识。

|

| 图 2 高等教育与社会阶层 |

当然,准确判断高等教育对个体社会阶层变化的影响,需要进一步的计量检验。由于除了高等教育外,性别、年龄、民族、婚姻状况、健康状况、政治面貌、户籍、工作单位性质、工作行业、收入水平、住房等也会影响到个体的社会阶层认知,我们利用CGSS2013问卷调查来控制这些变量进行实证考察。

四、 模型初步分析有序probit模型可以针对不可观察因变量进行模型估计,但是对社会阶层这种比较抽象的概念指标,个体往往难以对其进行准确判断,因此按1-10标准对这种潜变量进行精确分层可能存在信度偏差,我们可以尝试做进一步的区段划分:

| ${s^*}=\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {1\;\; \;\; \;\; s{\text{ & }}4} \ {2\;\; \;\; \;4 \leqslant s{\text{ #38; }}8} \ {3\;\; \;\; \;s \geqslant 8} \end{array}} \right.$ | (1) |

这样,通过式(1),便将s重新划分成三个互不重叠的区间s*。进一步对潜变量进行正态化处理得到新变量s′,建立如下关系式:

| ${s^*}=\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {1\;\; \;\; s'{\text{ & }}{\lambda _1}} \ {2\;\; \;{\lambda _1} \leqslant s'{\text{ & }}{\lambda _2}} \ {3\;\; \;s' \geqslant {\lambda _2}} \end{array}} \right.$ | (2) |

进一步可以得到对应于s*取某个特定值的概率为:

| $pr[{s^*}=j]=\left\{ \begin{gathered} F({\lambda _1}-{\text{ }}x{'_i}\beta)\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; j=1 \hfill \ F({\lambda _2}-{\text{ }}x{'_i}\beta)-F({\lambda _1}-{\text{ }}x{'_i}\beta)\; \;j=2 \hfill \ 1-F({\lambda _2}-{\text{ }}x{'_i}\beta)\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;\; \;j=3 \hfill \ \end{gathered} \right.$ | (3) |

其中:F(·)符合正态分布,λ1和λ2是新的区间划分值,x为包括高等教育在内的解释变量,β为相应的估计系数。把s*作为被解释变量,建立有序probit模型的对数似然函数为:

| $\begin{gathered} \ln L(\beta, {\lambda _1}, {\lambda _2}, {\lambda _3})=\sum\limits_{i=1}^n {\sum\limits_{j=1}^3 1 } \left\{ {{s^*}=j} \right\} \hfill \ \ln [F({\lambda _{j + 1}}-x{'_i}\beta)-F({\lambda _j}-x{'_i}\beta)] \hfill \ \end{gathered} $ | (4) |

其中:1·为示性函数,当括号内条件成立时为1,否则为0。通过最大化该对数似然函数,可以估计出有序响应模型中的系数β和参数λ1、λ2。但常用的有序probit模型在估计系数β时将残差ε设定为标准状态分布,这在实际中很难实现。对此,Stewart(2004)提出可以采用半参数方法进行修正,假定事先并不知道ε的函数分布,从而利用Hermit序列

我们根据上述思路重新进行社会分层,基于有序probit模型的半参数估计方法检验高等教育变量的影响,结果见表 1。表 1中选择k=3,根据似然比检验(LR test)可以判断半参数估计结果相对于参数估计结果更优。实际上k取值为4或5时,LR检验的结果也显示优于参数估计,只不过检验发现k取这些不同数值时,估计表现并没有太大变化。模型(1)报告了以受访者当前社会阶层(s)为被解释变量,纳入高等教育变量(edu)作为核心解释变量,并同时控制家庭过去社会阶层(sbefore)、性别(sex)、年龄(age和age2)、民族(morality)、婚姻状况(marriage)、健康状况(health)、政治面貌(politic)、户籍(household)、工作单位性质(soe)、工作行业(work)、收入(income)、住房(house)等解释变量的回归结果。由于家庭过去的社会阶层会影响到子女的教育从而带来社会阶层的代际传递,为控制这一效应,模型(2)在模型(1)基础上进一步控制了高等教育与家庭过去社会阶层的交叉项edusbefore。模型(1)中高等教育变量(edu)的估计系数为正,说明接受过高等教育的居民,确实拥有更高的社会阶层评估。模型(2)在控制了家庭过去社会阶层对受访者教育的影响后,高等教育变量的估计系数依然为正,但变得不显著,说明如果剔除家庭因素带来的接受高等教育机会的差距,高等教育促进社会阶层流动的能力明显弱化。

| 全国 | 东部 | 中西部 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| edu | 0.1145(2.73)*** | 0.0001(0.00) | 0.1227(2.04)** | 0.2357(1.57) | 0.1523(2.45)** | 0.1885(1.27) |

| sbefore | 0.7204(20.61)*** | 0.7093(19.04)*** | 0.7579(13.63)*** | 0.7253(9.96)*** | 0.6702(12.56)*** | 0.6734(12.28)*** |

| sex | -0.1630(-6.54)*** | -0.1676(-6.63)*** | -0.1670(-3.88)*** | -0.1746(-3.98)*** | -0.1651(-4.87)*** | -0.1650(-4.86)*** |

| age | -0.0093(-2.50)** | -0.0088(-2.46)** | -0.0064(-1.00) | -0.0052(-0.80) | -0.0044(-0.78) | -0.0044(-0.77) |

| age2 | 0.0130(3.32)*** | 0.0127(3.46)*** | 0.0111(1.67)* | 0.0103(1.58) | 0.0082(1.45) | 0.0082(1.45) |

| health | 0.1246(11.72)*** | 0.1277(11.35)*** | 0.0987(4.77)*** | 0.1031(4.87)*** | 0.1611(9.19)*** | 0.1610(9.16)*** |

| morality | -0.0801(-1.92)* | -0.0814(-1.96)** | -0.2104(-1.79)* | -0.2048(-1.77)* | -0.0721(-1.47) | -0.0722(-1.47) |

| marriage | 0.2277(6.89)*** | 0.2306(7.00)*** | 0.2243(4.16)*** | 0.2221(4.06)*** | 0.2394(5.11)*** | 0.2392(5.10)*** |

| politic | 0.1789(4.13)*** | 0.1846(4.18)*** | 0.1124(1.61) | 0.1225(1.69)* | 0.2891(4.85)*** | 0.2886(4.84)*** |

| household | 0.0315(1.11) | 0.0299(1.03) | 0.0104(0.22) | 0.0087(0.18) | 0.0105(0.27) | 0.0101(0.26) |

| soe | 0.0044(0.10) | 0.0063(0.14) | 0.0288(0.49) | 0.0317(0.52) | -0.0503(-0.80) | -0.0499(-0.80) |

| work | 0.0353(1.24) | 0.0370(1.27) | 0.1273(2.18)** | 0.1291(2.20)** | 0.0046(0.12) | 0.0045(0.12) |

| income | 0.0399(8.36)*** | 0.0424(6.87)*** | 0.0354(5.94)*** | 0.0388(4.67)*** | 0.0345(5.06)*** | 0.0345(5.05)*** |

| house | 0.1801(7.09)*** | 0.1890(6.50)*** | 0.1392(3.79)*** | 0.1454(3.73)*** | 0.2104(6.12)*** | 0.2101(6.11)*** |

| 是否控制edusbefore | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

| 对数似然值 | -6 612.2702 | -6 611.8095 | -2 101.6756 | -2 101.2961 | -4 506.1065 | -4 506.1486 |

| LR值 | 161.0789 | 160.6561 | 99.5736 | 99.6926 | 13.5854 | 13.26337 |

| P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| 标准差 | 1.1433 | 1.1904 | 1.0718 | 1.1197 | 1.0237 | 1.0229 |

| 偏度 | -0.3926 | -0.2247 | 0.0206 | 0.2067 | 0.3263 | 0.3233 |

| 峰度 | 5.3405 | 5.1057 | 6.1630 | 5.8473 | 3.2853 | 3.2797 |

| 样本数 | 10116 | 10116 | 8506 | 8506 | 1610 | 1610 |

| 注:*、**和***分别表示10 %、5 %和1 %的显著水平,括号中为t统计值。P值为LR统计量的P值。 | ||||||

模型(1)和模型(2)的实证结果显示,从样本整体看,高等教育能促进个体社会阶层的向上流动,但如果剔除家庭社会阶层对高等教育的影响,这种效应会明显弱化。那么,在中国经济发展和市场化过程中高等教育的社会阶层提升作用是否会强化?按照传统的“精英循环论”或“精英再生论”观点,市场转型带来了新的分层机制(Nee, 1989),新的经济精英可以通过教育等渠道走向社会上层,政治权力在阶层分化中的作用会不断削弱(Szelenyi和Kostello, 1998)。这种变化可能源于市场化改革会使各个体能获得相对平等的高等教育机会,也可能是经济发展和市场化转型能使拥有更好教育背景的技术精英在收入获取等各方面的优势得以体现,从而会起到打破社会阶层固化的作用(刘欣,2005)。基于中国的现实,经济发展的俱乐部效应会使东部地区无论在经济发展抑或在市场化水平上都领先于中西部地区,那么在经济发展和市场化转型程度迥异的中国东部和中西部,高等教育对社会阶层流动的影响是否也存在差异呢?对这一问题的检验,能够揭示高等教育影响效应的动态演变趋势。我们将区分东部和中西部两个子样本,对各个区域分别利用有序probit模型的半参数方法进行检验,相应的估计结果见模型(3)至模型(6)。

表 1分区域的估计结果显示,在未控制家庭过去社会阶层对高等教育的影响(即未控制edusbefore)时,东部地区和中西部地区模型中高等教育变量(edu)的估计系数都显著为正,说明在不同区域接受过高等教育的居民也大多有较高的社会阶层的自我评价;只不过对比不同区域的系数值大小可以发现,相较于中西部而言,东部地区的估计系数更大。但在控制了edusbefore之后,高等教育变量仅在模型(4)即东部地区接近10%的显著性水平,而在西部地区不显著(见模型(6)),这说明尽管接受过高等教育的个体拥有更高的社会阶层,但往往家庭过去社会阶层较高的个体才能拥有接受高等教育的机会,如果剔除这种影响,高等教育的作用将大大弱化。只是随着市场化改革的推进,高等教育在改善社会阶层分布、打破社会阶层固化方面的作用会日益显著。

五、 内生性的处理及高等教育贡献测度 (一) 家庭过去社会阶层内生性的处理有序probit估计结果显示,无论是从全国总体,还是从分区域的东部和中西部区域而言,尽管接受过高等教育的群体的社会阶层更高,但若控制家庭过去社会阶层带来的接受高等教育的机会优势,高等教育改善社会分层的功能明显弱化。但值得注意的是,在CGSS2013问卷调查中,家庭过去的社会阶层(被调查者在14岁时的家庭社会阶层)是通过回顾的方式得到,该变量可能存在度量误差和联立性(根据现在的状态来评价过去的状态)。因此,需要处理家庭过去社会阶层变量的内生性问题(见表 2)。

| 全国 | 东部 | 中西部 | ||

| 第一阶段回归(7) | 第二阶段回归(8) | 第二阶段回归(9) | 第二阶段回归(10) | |

| edu | 0.5173(1.28) | 0.1715(1.50) | 0.1064(1.75)* | 0.3699(0.78) |

| sbefore | 0.0343(1.79)* | 0.0512(1.81)* | 0.0798(1.76)* | |

| sex | -0.1728(-3.37)*** | -0.2691(-5.15)*** | -0.3149(-4.08)*** | -0.2461(-3.54)*** |

| age | -0.0357(-3.54)*** | -0.0235(-2.54)** | -0.0209(-1.42) | -0.0258(-2.20)** |

| age2 | 0.0207(2.09)** | 0.0262(3.50)*** | 0.0244(2.15)** | 0.0279(2.87)*** |

| health | 0.1100(4.33)*** | 0.2390(8.51)*** | 0.2355(5.42)*** | 0.2388(6.67)*** |

| morality | 0.0987(1.07) | -0.0950(-1.59) | -0.0360(-0.37) | -0.1304(-1.73)* |

| marriage | -0.1035(-1.49) | 0.3082(6.79)*** | 0.2772(3.61)*** | 0.3361(5.75)*** |

| politic | 0.0074(0.09) | 0.2775(5.01)*** | 0.2860(3.28)*** | 0.2763(3.85)*** |

| household | 0.5049(8.31)*** | 0.2407(2.14)** | 0.1206(0.67) | 0.3164(2.23)** |

| soe | 0.1463(1.77)* | 0.0013(0.02) | -0.0314(-0.32) | 0.0090(0.13) |

| work | 0.3152(4.88)*** | 0.0758(1.24) | 0.1616(1.34) | 0.0164(0.23) |

| income | 0.0276(3.89)*** | 0.0640(8.15)*** | 0.0625(5.46)*** | 0.0652(6.22)*** |

| house | 0.1851(3.82)*** | 0.2571(6.69)*** | 0.2126(2.68)*** | 0.2820(6.44)*** |

| fatheredu | 0.0244(2.86)*** | |||

| fatherpolitic | 0.2393(3.04)*** | |||

| 常数项 | 3.1807(11.73)*** | 3.3004(5.48)*** | 3.0571(2.89)*** | 3.4491(4.80)*** |

| R2 | 0.9440(27.21)*** | 0.3754(2.10)** | 0.2759(0.89) | 0.4300(2.02)** |

| Hausman检验 | 0.0872 | 0.0577 | 0.1033 | |

| Sargan检验 | 0.3122 | 0.4233 | 0.3076 | |

| 样本数 | 0.2712 | 0.3123 | 0.3890 | 0.2693 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著,括号中为t统计值;Hausman和Sargan检验报告的是相应统计量的p值;东部和中西部地区的一阶段回归系数符号及显著性与全国样本基本一致,为节省篇幅,未作报告。 | ||||

对内生性的处理,一般采用工具变量法。CGSS2013问卷中有两个工具变量可以使用,一是可以根据问题“您父亲的最高教育程度是”的答案来设定,二是可以根据问题“您父亲的政治面貌是”得到。显然,受访者的社会阶层评估不会改变其父亲的受教育程度和政治面貌,并且我们有理由相信受访者父亲受教育程度及是否拥有党员身份,影响着受访者14岁时所处的家庭社会阶层。为验证工具变量的有效性,我们以表 1模型(1)作为基础,进行第一阶段回归。表 2模型(7)报告了相应的估计结果,当引入受访者父亲受教育程度和政治面貌时,两变量的估计系数显示其会显著影响受访者过去家庭的社会阶层。据此,我们认为受访者父亲的教育程度和政治面貌是两个有效的工具变量。以受访者父亲受教育程度和政治面貌作为工具变量对社会分层模型做了2SLS估计,其结果见表 2模型(8)。对比模型(8)和表 1中模型(1)的估计结果,Hausman检验结果的p值为0.0872,说明两个回归结果之间存在系统性差异。东部和中西部地区模型(模型(9)和模型(10))的Hausman检验结果p值也小于0.1,表明存在内生性问题。同时,模型(8)至模型(10)的Sargan统计量都大于0.1,说明选取的工具变量有效。表 2估计结果显示,高等教育变量(edu)的估计系数都为正,但仅东部地区在10%的显著性水平上显著(见表 2模型(9)),这与表 1的结果大体相同。只不过相较于表 1,表 2中家庭过去社会阶层变量(sbefore)的估计系数出现了明显降低,同时显著性也出现了下降,这说明由于目前社会阶层评估更高的群体可能觉得以往的社会阶层也较高,从而导致模型中家庭过去社会阶层的影响存在高估。但表 2也显示,即便控制住这种内生性偏误,家庭过去的社会阶层仍然是影响目前社会阶层的显著因素。

(二) 高等教育贡献的测度系数估计结果显示高等教育对社会分层流动具有复杂的影响,下面进一步评估高等教育变量的重要性程度,分解出其贡献率大小。由于本研究囊括的解释变量包括高等教育(edu)、家庭过去社会阶层(sbefore)等多个变量,这些变量之间可能存在多重共线性问题,这会导致基于传统回归系数的分解方法如Fields(2003)分解方法的结果不可靠。新近发展的夏普里值分解方法能够有效克服这一问题,其能通过观察不同解释变量组合下模型R2的变化,测度解释变量的边际贡献和贡献率(Israeli, 2007;Huettner和Sunder, 2012)。基本思路是:在测度某一解释变量的贡献时,首先计算包含该变量模型的R2,然后进一步去掉该变量观察R2变化,R2变化越明显,则表明该变量具有较大的边际贡献和贡献率。当然,由于解释变量存在多种不同组合,Israeli(2007)和Huettner和Sunder(2012)建议取各种组合的平均值,从而得到边际贡献或贡献率。

另外,夏普里值分解方法还可以对变量进行分组,识别各组的总贡献。本文将所有解释变量分成五组,其中性别(sex)、年龄(age和age2)、民族(morality)、婚姻状况(marriage)、健康状况(health)、政治面貌(politic)、户籍(household)等记为居民个体特征;工作单位性质(soe)和工作行业(work)记为工作特征;住房(house)和收入(income)记为经济特征;家庭过去社会阶层(sbefore)记为一组;高等教育(edu)及其与家庭过去社会阶层的交叉项(edusbefore)为另外一组。

采用基于R2的夏普里值分解方法,我们求得了社会分层模型中高等教育和其他变量的贡献率,结果见表 3。在全国样本中,影响社会分层差异最重要的影响因素为家庭过去的社会阶层(sbefore),贡献率为59.19%,说明家庭过去的社会阶层是影响个体社会阶层地位的重要因素,这进一步证明了社会阶层分布的代际传递现象。虽然家庭过去的社会阶层变量存在内生性,但由于其贡献率接近60%,因此即便剔除内生性带来的计量偏误,我们认为该变量依然是影响社会阶层差异的很重要因素。高等教育变量(edu)的贡献率为8.95%,在五组变量中排名倒数第二,说明相较于其他变量对社会分层的作用,高等教育的影响还比较小,并且其作用主要体现在社会阶层的代际传递(6.24%)上,而通过高等教育本身来改善社会阶层的贡献非常之小(2.71%)。分区域看,无论是东部或中西部地区,家庭以往的社会阶层(sbefore)对社会分层差异的贡献都最高,并且在中西部地区已经超过60%。就高等教育变量(edu)的贡献率而言,无论是从总贡献率还是分解后的直接贡献率,东部地区的百分比贡献(3.64%、8.68%)都要高于中西部地区(1.82%、4.53%)。这说明随着经济发展和市场化改革的推进,高等教育改善社会分层的效果有可能会显现。由表 3可见,在全国和分区域样本中,个体特征和经济特征的贡献率都超过了10%,说明这些变量也是影响社会分层的重要因素。

| 总体 | 东部 | 中西部 | |

| 个体特征 | 16.88 | 13.44 | 19.21 |

| sex | 1.10 | 0.51 | 1.64 |

| age | 0.64 | 0.72 | 0.72 |

| age 2 | 0.63 | 0.67 | 0.70 |

| heath | 7.80 | 5.05 | 9.17 |

| morality | 0.10 | 0.27 | 0.26 |

| marriage | 1.91 | 2.47 | 1.95 |

| politic | 2.05 | 0.94 | 3.55 |

| household | 2.65 | 2.80 | 1.22 |

| 工作特征 | 2.08 | 1.95 | 1.13 |

| soe | 0.61 | 0.31 | 0.51 |

| work | 1.47 | 1.64 | 0.62 |

| 经济特征 | 12.91 | 13.90 | 11.19 |

| income | 9.25 | 11.77 | 5.80 |

| house | 3.65 | 2.13 | 5.39 |

| 家庭过去阶层(classbefore) | 59.18 | 58.60 | 62.12 |

| 高等教育 | 8.95 | 12.12 | 6.35 |

| edu | 2.71 | 3.64 | 1.82 |

| edusbefore | 6.24 | 8.48 | 4.53 |

基于2013年中国综合社会调查(CGSS2013)的数据,本文实证研究显示:(1)接受过高等教育的居民,确实拥有更高的社会阶层评估。但如果剔除家庭背景带来的接受高等教育机会的差距,高等教育促进社会阶层流动的能力明显弱化。基于R2的夏普里值分解表明,高等教育变量的贡献率不到10%,撇去高等教育的代际传递效应后,净效应更低。(2)在经济发展和市场化转型处于前列的东部地区,有微弱的证据显示高等教育带来的社会阶层提升效应正在显现。无论是从总贡献率还是从分解后的直接贡献率看,东部地区高等教育的百分比贡献都要高于中西部地区。这说明随着经济发展和市场化改革的推进,高等教育改善社会分层的效果有可能会强化。(3)影响社会分层差异最重要的因素为家庭过去的社会阶层,社会阶层分布存在明显的代际传递现象。另外,个体特征及经济特征也是影响社会分层的重要因素。

社会阶层结构在一定程度上影响着社会不平等、社会利益结构以及社会矛盾和冲突。开放性的社会阶层结构才体现出社会分层的合理性,但是中国的社会阶层却难以突破固化的陷阱。高等教育一直被社会学家们用来作为推进社会阶层流动、改善社会治理的有效工具,这也引发了学界关于高等教育“精英持续论”和“精英再生论”的激烈讨论。本文对高等教育这一社会功能属性进行了实证检验,基于本研究的结论,相应的政策建议有:

第一,研究发现高等教育对社会阶层流动的提升效应并不明显,仅仅有微弱证据证明在市场化转型处于前列的东部地区,高等教育的影响效应才有所显现。这表明要进一步发挥高等教育改善社会阶层流动的效应,打破以往基于身份本位的体制束缚,构建基于市场化导向能力本位的新型社会流动体系,才能树立社会阶层流动机制有效发挥的制度框架。

第二,具有较高社会阶层的家庭往往凭借其拥有的政治与经济资源优势,利用或突破现有规则为子女争取接受高等教育的机会,造成了高等教育机会不平等的代际传递,进一步导致社会阶层的代际传递及固化。当前社会上流行的“官二代”和“富二代”的称谓就深刻地体现了社会大众对这种现象的无奈与反感。因此,在高等教育的招录过程中,一个规则更加清晰、机会更加公平的运转体系,必将促进社会各阶层之间的高等教育机会公平。

第三,社会阶层本身就是社会不平等的表现,不同的社会阶层拥有的政治资源、经济资源和教育资源都不同。基于此,政府应采取措施针对弱势群体特别是那些地处落后农村和边远地区、父母知识文化层次和家庭社会地位都较低的家庭进行高等教育的机会补偿,这是实现高等教育机会均等化之前首要解决的问题,也是构建开放型社会阶层关系中的一个重要环节。

| [1] | 蒋亚丽, 腾芸. 教育的文化再生产与社会阶层的向上流动[J].广州大学学报(社会科学版),2015(2):45–51. |

| [2] | 李春玲. 社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940-2001)[J].中国社会科学,2003(3):5–11. |

| [3] | 李春玲. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J].社会学研究,2010(3):82–113. |

| [4] | 李煜. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得1996-2003[J].中国社会科学,2006(4):97–109. |

| [5] | 刘精明. 高等教育扩展与入学机会差异:1978-2003[J].社会,2006(3):87–92. |

| [6] | 刘欣. 当前中国社会阶层分化的多元动力基础——一种权力衍生论的解释[J].中国社会科学,2005(4):101–115. |

| [7] | 刘欣, 朱妍. 中国城市的社会阶层与基层人大选举[J].社会学研究,2011(6):34–60. |

| [8] | 陆学艺. 中国社会阶级阶层结构变迁60年[J].中国人口资源与环境,2010(7):1–11. |

| [9] | 沈原. 市场、阶级与社会:转型社会学的关键议题[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007 . |

| [10] | 孙大鹏, 王琳娜. 中国社会阶层固化的成因研究——基于寻租与教育资源配置的视角[J].东北财经大学学报,2015(3):44–50. |

| [11] | 吴敬琏.我认同"我们仍然处在政治经济学时代"这个重要提醒[N].北京日报, 2009-05-04. |

| [12] | 张兆曙, 陈奇. 高校扩招与高等教育机会的性别平等化——基于中国综合社会调查数据的实证分析[J].社会学研究,2013(2):173–197. |

| [13] | BianYanjie. Chinese social stratification and social mobility[J].Annual review of sociology,2002,28(1): 91–116. |

| [14] | Blanchflower D, Oswald A J. Well-being over time in Britain and the USA[J].Journal of Public Economics,2004,88(7-8): 1359–1386. |

| [15] | Blau P, Duncan O D. The American occupational structure[M]. New York: John Wiley & Sons, 1967 . |

| [16] | Constantin I. Education and socioeconomic status of parents-factors of influence for income inequality[J].Manager,2013,18(1): 53–58. |

| [17] | Demakakos P, Nazroo J, Breeze E, et al. Socioeconomic status and health: The role of subjective social status[J].Social Science & Medicine,2008,67(2): 330–340. |

| [18] | Fields G S. Accounting for Income inequality and its change: A new method, with application to the distribution of earnings in the United States[J].Research in Labor Economics,2003,22(1): 1–38. |

| [19] | Gallice A, Grillo E.A model of educational investment and social status[R]. Arloalbert Working Paper, http://www.carloalberto.org/assets/working-papers/no.405.pdf, 2015. |

| [20] | Guo M C.School expansion and educational stratification in china, 1981-2006[R].Paper presented in Neuchatel Meeting of ISA-RC02 of 2008, 2008. |

| [21] | Hollingshead A. Four factor index of social status[J].Yale Journal of Sociology,2011,8 21–52. |

| [22] | Huettner F, Sunder M. Axiomatic arguments for decomposing goodness of fit according to shapley and owen Values[J].Electronic Journal of Statistics,2012,6 1239–1250. |

| [23] | Israeli O. A shapley-based decomposition of the r-square of a linear regression[J].J Eco Inequal,2007,5(2): 199–212. |

| [24] | Schoon I. A transgenerational model of status attainment: The potential mediating role of school motivation and education[J].National Institute Economic Review,2008,205(1): 72–81. |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42