文章信息

- 师玉朋, 马海涛

- Shi Yupeng, Ma Haitao

- 县域公共服务供需结构匹配度评价——基于云南省的个案分析

- Evaluation of the Matching Degree between Supply and Demand Structures of Public Services at County Level: A Case Study of Yunnan Province

- 财经研究, 2015, 41(11): 34-43

- Journal of Finance and Economics, 2015, 41(11): 34-43.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-06-07

20世纪90年代以来,受新公共管理和新公共服务分析框架影响,发达国家逐渐将企业质量管理方法应用于政府机构,施行以“质量为中心,社会全体参与为基础,全体居民受益为目的”的财政理念。财政回应性、服务和法治等因素成为政府职能转变的方向标,公众对政府服务的满意度评价成为检验国家治理体系完善与否的出发点和落脚点。十八届三中全会以来,全面推开预算管理制度改革、税制改革和财政体制改革等财税改革举措,均强调多元参与和民主互动管理在实现国家治理现代化中的重要地位。作为政府核心管理工具,公共财政在支出规模攀升的过程中,受财政体制、政府官员利益扭曲等因素影响,区域、城乡间的公共服务发展形势严峻(龚锋,2010;刘华军,2014)。多年来,政府主导的“家长作风”供给模式显然未能实现基本公共服务均等化(Griffiths,2009),同时,财力水平的大幅提高一定程度上抑制了非均衡发展趋势。党的十八大报告将“基本公共服务均等化总体实现”作为到2020年“人民生活水平全面提高”的首要任务。面对财政收入乏力和支出刚性的新常态,如何创新公共服务供给模式,将有限公共资源有效地转化为公众急需的公共产品,是当前亟须解决的难题。

对公共服务而言,均等化具有多维含义。目前,国内对公共部门效率的评价标准是帕累托改进,即从资源配置效率和生产效率等供给角度展开(马海涛,2008;杨永恒,2011),更注重的是经济价值。财力均等化和公共品供给均等化仅是公共服务均等化的一方面,这并不意味着最终结果是满足居民现实需求的均等化。相同的财政投入,由于供给效率或者成本存在差异会导致不均等的供给水平(伏润民,2010);同样,居民根据自身现实需求,对基本公共服务的偏好不同,因此,即便是相同的产出也未必能满足居民的有效需求。近年来,随着服务型政府建设和民生财政的推进,部分学者逐渐将居民的需求偏好纳入分析框架,如陈振明(2011)将公共服务均等化与有效供给统筹考虑。董少林(2014)以农村校车服务为例,认为校车服务的有效供给受“理性无知”、政绩考核和政府管制共同的影响,必须综合考虑民意表达,强化绩效预算,变革现有的校车决策诟病。这些研究对公共服务的有效供给多是定性论证,而如何量化分析并给予决策层明确的指引,则需从结构上评价供需错位、不足以及低效率等问题。Holcombe(1995)建立政府立法支出与人口规模、平均税率的面板回归模型,得出了政府提供立法服务的匹配程度,并从结构上提出了完善法律体系的建议,值得学习和借鉴。但是,公共服务的外部性导致辖区居民的受益水平不仅与本地区公共服务水平有关,而且受周边地区的影响,基于Gauss Markov假设的计量模型显然与现实不相吻合,传统计量模型的局限性凸显。Lesage(2000)将空间效应引入结构方程模型,不仅保持了个体的异质性,还兼顾了个体间的空间关联性,从而奠定了空间结构模型的理论基础。Murdoch(2003)、Chakir和Parent(2009)、Liu(2011)则将该理论模型运用于实证分析。

根据上述文献评述可知,对我国区域(城乡)公共服务均等化的研究大多是借鉴西方国家的分析范式,基于分税制视角,从财力和事权支出责任角度展开分析,并构建相应的方法体系和实证测算。诚然,区域间财力均等化是实现公共服务均等化的必要前提,但特别需要引起关注的是,分税制改革以来我国预算管理制度并未适应社会主义市场经济体制,与西方国家的现代预算制度有明显差异,公共服务的供给依然延续计划经济时期的政府主导决策模式,公共财政对居民的回应性不足,这是导致我国公共服务供需结构失衡的根本原因。因此,本文在借鉴前人研究的基础上,将居民的有效需求纳入分析框架,构建公共支出决策、生产绩效、服务水平和居民受益程度等核心环节的关联系统,以需求为导向评价区域公共服务的匹配程度。其次,人文地域等因素会影响区域间基本公共服务项目,已有文献基于国家层面和人的无差别需求来统一界定基本公共服务项目有失偏颇,因此本文选取具有特殊省情的云南省县域样本做案例分析,以实现研究结果的适用性。此外,鉴于公共服务在区域间的外溢性,本文在评价方法上引入空间权重因素和人口流动因素,以此提升模型结果的准确性。

本文余下结构安排如下:第二部分刻画政府决策、生产、供给和居民受益环节的动态关联性,据此搭建本文理论模型,并对研究标的和相关指标体系进行说明;第三部分利用数据包络分析法,考察各项公共服务的生产绩效,评价公共资源的经济价值;第四部分以云南省县域数据为例,采用空间结构模型识别各项公共服务的供需匹配程度,并对其社会价值进行评价;最后给出本文的主要结论和政策建议。

二、分析框架及理论模型构建(一)公共服务供需结构匹配的逻辑关系。

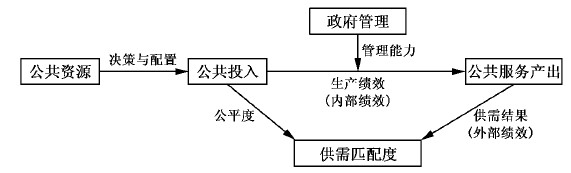

首先,政府统筹安排公共服务必然涉及公共资源的配置决策、公共品的生产和居民受益分享三大环节。围绕前两个环节,主要是财力配置决策、投入-产出比率的关系,重在测评某辖区公共服务的生产绩效,即在一定时期内,根据财政投入和相应的公共产品产量关系构建规划求解模型,实现成本最小化或产出最大化。

其次,政府提供公共服务的最终目标是满足辖区内居民的公共需求,然而,由于信息不完善、人口流动和公共品需求偏好表达不准确,自上而下的供给模式导致了特定时期公共品的供给与特定地区内居民的实际需求不相符。例如,为了节约成本,政府在市区边缘修建一座图书馆,由于交通不便、书籍陈旧等原因,市区居民只好自行购买所需书籍,导致图书馆的实际使用率偏低,居民并未从政府的供给中获益,尽管修建该图书馆的资金使用效率很高。公共服务的匹配效率可以评价公共资源的配置决策、生产绩效以及服务水平与居民有效需求的匹配程度,其系统逻辑关系如图1所示。公共服务供给各个环节与居民受益水平相关度越高,则匹配效率越高;否则,公共服务供给的配置则处于无效率状态。

|

| 图 1 公共服务供给环节与居民受益度之间的逻辑关系 |

(二)理论模型构建。

1.构建居民的公共服务受益模型。根据“经济人”假设,居民对公共服务满意度调查存在隐瞒和夸大现象,因此,本文基于效用最大化原则,选用受教育年限和治愈率等客观指标佐证居民受益水平,构建居民公共服务受益函数。

假定辖区内某种公共产品的理想需求水平为Qid,则典型居民m的理想享有量为$Q_{m}^{id}=\frac{{{Q}^{id}}}{{{(N+\Delta n)}^{\theta }}}$。其中,N为该区域总人口,Δn为一定时间内净流入人口,θ为拥挤系数,0≤θ≤1。θ越小,则第i种公共物品拥挤度越低,越具有公共产品的特征。Δn越大,则该区域公共服务的拥挤和俱乐部特征越明显。全部公共物品给予典型居民m的受益水平由如下一般效用函数表示:

| ${{U}_{m}}={{U}_{m}}(Q_{m}^{d},{{X}_{m}})$ | (1) |

假设私人商品的价格标准化为1,公共产品由税收T提供,单位成本固定为P,辖区典型居民税收意愿负担为τ,则居民面临的预算约束条件为:

| $s.t.{{X}_{m}}+\tau PQ_{m}^{d}{{\left( N+\Delta n \right)}^{\theta }}\le {{Y}_{m}}$ | (2) |

根据需求函数实证文献的通常做法(Bergstrom和Goodman,1973;Gramlich和Rubinfied,1982),假定典型选民的理想需求函数为C-D函数形式,通过建立拉格朗日方程,得出典型居民的公共服务理想需求量为:

| $Q_{m}^{d*}=A{{\left[\tau P{{\left( N+\Delta n \right)}^{\theta }} \right]}^{\alpha }}Y_{m}^{\beta }$ | (3) |

因此,典型居民对公共服务的理想需求总量Qmd*受其意愿税收负担τ、收入Ym、公共产品生产价格P、辖区人口规模N和人口净流入等因素影响。而居民之所以愿意承担税收份额τ,是因为其从政府提供的公共产品中获得了同私人商品同样的收益,比如生活环境质量提高、身体健康和交通便利等。因此,意愿税收负担τ可表示为:

| $\tau =F\left( \sum\limits_{i-1}^{n}{R_{m}^{i}{{Y}_{m}}} \right)$ | (4) |

| $Q_{m}^{d*}=A{{F}^{\alpha }}\left( \sum\limits_{i=1}^{n}{R_{m}^{i},{{Y}_{m}}} \right){{\left[P{{\left( N+\Delta n \right)}^{\theta }} \right]}^{\alpha }}Y_{m}^{\beta }$ | (5) |

由典型居民对公共服务的享有量$Q_{m}^{id}=\frac{{{Q}^{id}}}{{{\left( N\text{+}\Delta n \right)}^{\theta }}}$,可以求出该辖区居民的公共服务理想需求总量。对此取对数并加入干扰项e,则得到居民的公共服务受益模型:

| $\ln \left( {{Q}^{d*}} \right)=A+\alpha \ln \left[F\left( \sum\limits_{i=1}^{n}{R_{m}^{i},{{Y}_{m}}} \right) \right]+\theta \left( 1+\alpha \right)\ln \left( N+\Delta n \right)+\beta \ln {{Y}_{m}}+e$ | (6) |

2.公共服务供给函数。考虑某一特定的公共服务,辖区政府利用公共资源(T)和特定的生产函数向居民提供义务教育服务(Q1s)和公共卫生服务(Q2s),政府有权决定公共资源在两种公共服务领域的配置水平,以此实现两项服务产出最大化。满足稻田条件的产出函数如下所示:

| $Q_{t}^{s}=f\left( Q_{t}^{1s},Q_{t}^{2s} \right)$ | (7) |

假定辖区内各项公共服务的生产函数为:

| $\Delta Q_{t+1}^{is}=\Delta {{Q}^{is}}\left( {{Q}^{is}},{{\alpha }^{i}}T,J_{t+1}^{i},\xi \right)$ | (8) |

αi表示辖区政府赋予第i项公共服务的资源比重,满足α1+α2=1,权重越大表示政府越重视该项公共服务,从而更有可能做出对该地区有利的公共投入决策,此过程即为公共服务供给中的资源配置决策环节;Jt+1i表示t+1时期第i项公共服务的生产绩效,此过程体现公共服务的生产绩效;Qtis为t时期第i项公共服务的既存水平,满足边际报酬递减规律;ζ为管理制度和公共事业发展成本等其他外生因素。

根据上述构建的模型可知,某项公共服务的产量水平函数为:

| $Q_{t+1}^{is}=Q_{t}^{^{is}}+\Delta Q_{t+1}^{is}$ | (9) |

因此,公共产品供给函数受已有的各项公共服务水平、公共资源配置决策和生产绩效等因素的共同影响。

3.供需结构匹配模型构建。政府提供公共服务包括公共财政资源的配置与决策、公共服务的产出、分配和消费等环节,最终目标是实现居民有效需求。其中,产出水平的差距既是财力差距的结果,又是居民受益度的解释变量。同时,财力均等化程度、产出均等化程度和受益程度均属于潜在指标,且地区之间存在空间关联和外溢性,这种交互依赖关系会产生过度参数化(Anselin,1988),传统的联立方程组无法处理这些潜变量间的关系。而广泛运用于区域经济学领域的空间结构模型能将显性指标与潜在变量联系起来,并有效反映空间效应,实现对个别参数的估计、显著性检验和整体模型拟合度检验。结构方程模型包括结构模型和测量模型。

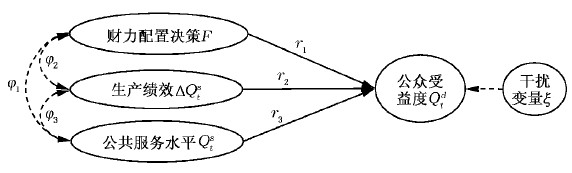

(1)结构模型。结构模型是潜在变量之间的因果关系模型,设地区间财力投入差距、公共品生产绩效、公共服务的存量为外因潜变量δi,i=1,2,3。公众受益度(Qd)为内因潜变量,内因潜变量是无法被模型中外因潜变量解释的部分,即结构方程的方程模型中的随机变异部分,用ζ表示。则潜变量间的回归方程为:

| $Q_{t}^{d}={{\gamma }_{1}}F+{{\gamma }_{2}}\Delta Q_{t}^{s}+{{\gamma }_{3}}Q_{t}^{s}+\zeta $ | (10) |

其对应的逻辑关系如图2所示。

|

| 图 2 公共服务供需结构模型框架 |

(2)测量模型。测量模型是一组观测变量的线性函数,观测变量是潜变量的外显变量。假设各项基本公共服务的财政支出为Fj,j=1,2,…,4;各项公共服务的生产绩效为Pj,j=1,2,…,4;服务水平为Qj,j=1,2,…,4;居民享受各项基本公共服务的受益水平为Ri,i=1,2,…,11。则测量模型的矩阵形式为:

| $\left\{ \begin{align} & F={{A}_{{{F}_{j}}}}{{\xi }_{1}}+{{\delta }_{1}} \\ & \Delta Q_{t}^{s}={{A}_{{{P}_{j}}}}{{\xi }_{2}}+{{\delta }_{2}} \\ & Q_{t}^{s}=\left( \bar{W}+I \right){{A}_{{{Q}_{j}}}}{{\xi }_{3}}+{{\delta }_{3}} \\ & Q_{t}^{d}={{A}_{{{R}_{i}}}}\eta +\varepsilon \\ \end{align} \right.$ | (11) |

| ${{\omega }_{ij}}={{\omega }_{j}}_{i}=\left\{ \begin{align} & 1,i\in \left\{ j \right\} \\ & 0,i\notin \left\{ j \right\} \\ \end{align} \right.$ | (12) |

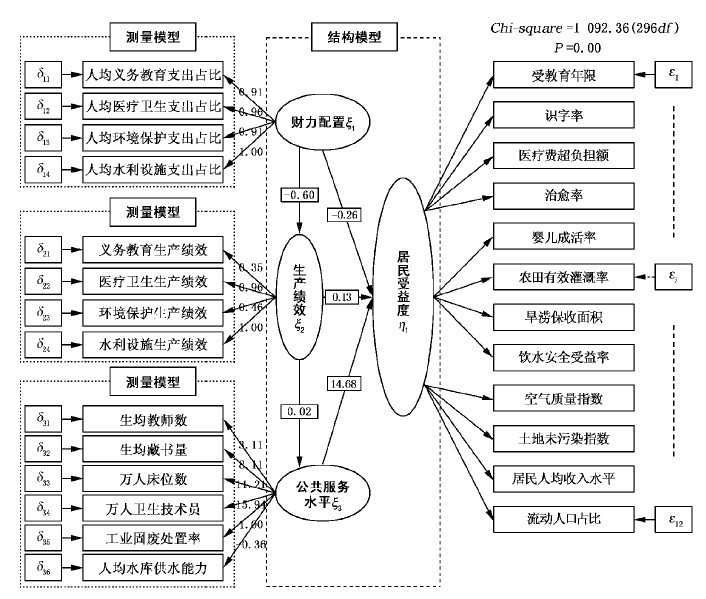

(三)标的选取及数据说明。鉴于公共服务项目繁多且需求标准尚未取得共识,本文结合特定地域特征,以云南省各县市为例分析重点项目的供需匹配程度,而对事权责任的划分在本文中不予讨论。“边疆、民族、贫困、山区”的地理要素、“立体、垂直”的气候特征以及经济发展不平衡的特殊省情,决定了云南省的基本公共服务有别于东部地区。多民族和谐共处需要基础教育和医疗服务来保障,生态的脆弱性要求重视环境保护,淡水资源丰富与饮水困难的窘境呼吁水利设施的建设。基于此,本文选取义务教育、医疗卫生、环境保护和农林水事务四项服务作为研究标的。根据上述式(10)和式(11)得到的云南省129个县市公共服务供需结构匹配关系如图3所示。

在测量模型中,“生产绩效”潜变量对应的可测变量数据来自DEA模型中的综合技术效率(CRSTE)。“公共服务水平”潜变量中,义务教育服务水平用“生均教师数”和“生均藏书量”表示;医疗卫生服务水平用“万人床位数”和“万人卫生技术员”表示;环境保护服务水平用“工业固废处置率”和“工业固废综合利用率”表示;水利设施服务水平用“人均水库供水能力”表示。根据“经济人”假设,居民对公共服务满意度调查存在故意隐瞒和夸大行为,因此,本文基于效用最大化原则以及准公共品的竞争性、拥挤和俱乐部特征,选用人均受教育年限、治愈率、人均收入和流动人口占比等指标作为公共服务的受益水平,来佐证辖区居民对公共服务的满意度评价。考虑到衡量指标体系存在多重共线性问题,本文采用因子合成法对工业CO2 、SO2排放量等可测指标进行降维,形成“空气质量指数”等综合因子。

|

| 图 3 公共服务供给匹配效率图 |

(一)投入产出指标的选择和数据说明。政府公共财政支出范围广,影响因素多,属于多投入多产出的复杂系统。在经济效益产权不明确的情况下,本文基于经济性、效率性和有效性原则,采用DEA相对效率评价方法,从可得性指标考虑产出水平或工作量,主要包括投入性指标和产出性指标两类。投入性指标包括政府部门提供公共服务的人力、财力和社会资源等,本文主要涉及财政投入,其他相关指标均是在财政投入基础上产生的,属于“半成品”,不作为投入指标。产出性指标用于反映政府部门提供产品和服务的数量或工作量。鉴于公共服务投入产出的时滞性,本文选取云南省各县市2008-2012年的各项公共财政支出数据作为投入指标,而产出性指标选择2012年的数据。伴随着指标体系的扩大,每个决策单元的有效性系数将增大,相对效率会逐渐失去意义,这不利于从有效性系数中提取决策单元的信息,因此本文根据预先设定的阈值剔除一致性较大的指标。最终的公共财政投入产出效率评价指标体系如表1所示。

| 公共服务项目 | 投入指标 | 产出指标 |

| 义务教育 | 人均教育一般预算支出( F1) | 生均学校数、生均教学实验仪器价值、小学专任教师占比、学前毛入学率、危房率、初中专任教教师占比 |

| 医疗卫生 | 人均医疗卫生一般预算支出( F2) | 万人床位数、万人卫生技术人员 |

| 环境保护 | 人均环境保护一般预算支出( F3) | 工业固废处置率、工业固废综合利用率 |

| 水利设施 | 人均农林水事务一般预算支出( F4) | 人均水库供水能力、农村饮水安全达标人口比率 |

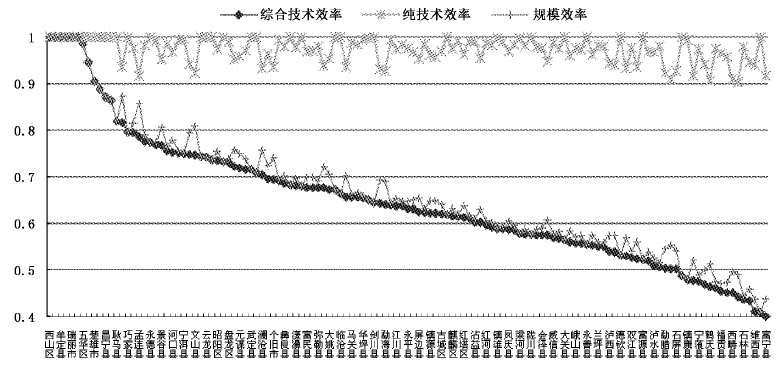

(二)DEA绩效评价结果与分析。根据表1中的指标,基于可变规模报酬(VRS),得出云南省129个县(市)各项公共服务的综合技术效率、纯技术效率和规模效率。以义务教育为例,生产绩效评价结果如图4所示。

|

| 图 4 云南省129个县市义务教育生产绩效得分排序 |

从图4可以看出,纯技术效率普遍高于规模效率和综合效率。全省各县市的纯技术效率水平集中在0.9-1.0,说明各地区生产技术水平相近;规模效率水平则较为分散,说明实际生产规模偏离最优生产规模,产出中存在冗余。因此,当前云南省义务教育生产绩效差异大(变异系数为4.64)和总体水平低(0.64)的主要原因在于规模效率,即相同的财政投入,由于各县市的生产配置不同,导致松弛变量较多,且边际影响较大。

四、公共服务匹配效率评价:空间结构模型在上文研究的基础上,根据式(6)、式(8)至式(11)和DEA绩效评价结果,运用图3中的指标测度和验证公共资源配置决策、各项基本公共服务生产绩效、现有水平等维度之间的关系,得出基于公众满意度的空间结构方程模型中各个维度之间的相关系数,实现对各项基本公共服务的综合考评。

(一)理论假说。根据基本公共服务均等化的实现路径,分别从公共财政资金配置决策-生产绩效-公共服务水平-公众满意度四个方面建立理论假说,以待实证部分验证。

假说1 在其他情况相同的条件下,财政资金配置决策会影响公共服务的综合生产绩效,但不一定是正相关,即φ1≠0。

假说2 公共服务水平受财政资金配置和生产绩效的共同影响,即φi≠0,i=2,3。

公众对公共服务的满意度受三方面因素的影响。首先,相对而言,无论是出于个人利益还是政府行政能力,在税负不变的情况下,辖区内居民会认为增加财政资金的投入总量将会使公共服务总体质量有提高的机会;其次,合理布局财力、物力和人力,建立资源共享机制,迎合“普遍可接受的结果均等或过程均等”,则辖区居民会认为其财政资金效益显著;第三,盲目的供给会导致基本公共服务的生产低效率,不能满足辖区居民的实际需求,则辖区居民对低效的生产方式以及资源的浪费会怨声载道。据此,提出以下假说。

假说3 从有效需求角度来看,在税负不变的条件下,财政资金的规模和配置对公众满意度的影响为正,即γ1>0。

假说4 生产绩效越高,迎合公众有效需求的可能性越高,因此,辖区居民非常重视公共品的生产绩效,即γ2>0。

假说5 现有的公共服务水平决定了居民的受益程度,因此,相对其供给环节而言,现有的公共服务水平对公众满意度的影响系数最大,即Maxγi=γ3。

(二)实证分析。根据正态化后的数据,在考虑指标相关性和潜在变量之间逻辑关系的基础上,对模型效度和信度进行检验,剔除不显著因素后形成云南省公共服务质量评价体系的系数图(图3)。公共服务项目供给环节、发展水平与公众满意度之间的路径系数均能在模型中得以反映。根据图3可知,公共服务满意度与供给之间的表达式为:

| $Q_{t}^{d}=-0.26\times F+0.13\times \Delta Q_{t}^{s}+14.68\times Q_{t}^{s}+\varepsilon $ | (13) |

1.潜在变量之间的关系分析。由图3中的结构模型可得如下结论:首先,财政资金配置对公众满意度的作用系数为-0.26,折射出在预算缺乏透明度和民主性的背景下,居民对公共资源配置决策的不满。其次,对公众满意度起到正面积极作用的潜在因素按照其贡献大小排序分别是公共服务水平、生产绩效。从绝对影响程度来看,对公众满意度影响最大的是公共服务水平,这验证了居民最关心与受益直接相关的公共服务水平,说明当前工作重心是提升各项公共服务的生产绩效,提高服务水平。再次,生产绩效与公共服务水平之间存在正相关性,即现有的服务水平促进了新公共品的产生,反之新公共品又促进了公共服务水平的进一步提高。最后,财政资金配置与生产绩效负相关,说明在现有技术水平下,财政资金配置决策无效,政府公共投资结构亟须优化。

2.潜在变量与对应观测变量之间的关系分析。第一,潜变量“财政资金配置”所对应的各个可测变量对其的作用系数均超过0.8,说明各项公共事业预算支出对财政资金配置决策的低效率均有很大的影响。第二,在“生产绩效”测量模型中,农林水事务和医疗卫生服务的生产绩效的相对系数分别为1.0和0.96,而环境保护和义务教育系数则均低于0.5,这验证了政治官员“重增长、轻环保”的短视行为以及在教育领域的“重硬件、轻服务”的面子工程。第三,就目前公共服务水平而言,医疗卫生和义务教育的相对系数远高于农林水事务和环境保护,即农林水事务和环境保护是短板。第四,在“公众满意度”测量模型中,受教育年限、识字率和居民收入水平等对公众满意水平的贡献较高,这说明居民对义务教育服务的满意度较高;而医疗卫生绩效和产出水平固然较好,但是治愈率、婴儿成活率等指标对居民满意水平为负,说明供需结构不匹配,因此医护人员和服务设备不能只考核“量”,关键要提高服务质量;而在农林水事务方面,投入产出绩效较高,但是服务水平偏低,导致居民对其满意度不高,因此农林水事务应是当前云南省财政资金重点支持和发展的领域,也是提高居民满意度的优先选择;环境保护方面,由于公共财政投入产出无效,且服务水平欠佳,导致居民对其满意度偏低。此外,流动人口占比对居民受益程度的影响为-0.09,说明人口迁徙导致公共品呈现出略微的竞争特征,主要原因在于全省各县流动人口占比均值仅为0.05,只有昆明城区流动人口占比较高。综上分析可知,农林水事务和环境保护是提升公共服务水平的重点领域,环境保护服务需要优化生产绩效,而医疗卫生则需要调整产出结构,诸如五华区等省、市政府所在地需要考虑流动人口的公共服务。

3.空间结构模型的研究假设验证。根据上述的结构方程结果,得出公众满意度研究假设的验证结果如表2所示。

| 假设 | 验证方式 | 验证结果 |

| 假设1:财政资金配置对公共服务的综合生产绩效具有相关性影响 | φ 1≠0 | φ 1=-0.60 支持原假设 |

| 假设2:公共服务水平受财政资金配置和生产绩效的共同影响 | φ i≠0, i=2,3 | φ 2不显著; φ 3=0.02 部分支持原假设 |

| 假设3:财政资金配置与决策对公众满意度具有正相关性 | γ 1>0 | γ 1=-0.26 不支持原假设 |

| 假设4:公共服务生产绩效对公众满意度具有正相关性 | γ 2>0 | γ 2=0.13 支持原假设 |

| 假设5:公共服务水平对公众满意度的正相关性更强 | γ 3>0,且 γ 3≥γ i, i=1,2 | γ 1<γ 2<γ 3=14.68 支持原假设 |

由表2可见,模型肯定了假设1、4、5,否定了假设3,假设2部分成立。首先,上文DEA数据包络分析的结果显示,全省公共服务产出的规模效率和综合技术效率普遍较低,在空间结构方程模型中,其对公共服务水平的影响为0.02,说明需要关注公共服务生产绩效问题。其次,财政资金配置决策与生产绩效、发展水平之间均呈负相关关系,说明政府的公共投资结构不合理。最后,公众满意度受公共服务水平的影响较大,每提高1单位的服务水平,公众满意度将会提升14.68,说明在提供公共服务方面,政府还需花很大努力。

五、结论性评述本文基于财政回应标准,以满足居民的有效需求为原则,搭建公共服务供需结构匹配逻辑体系,并运用DEA和空间结构模型分析云南省129个县(市)部分公共服务的供需匹配情况。研究结果表明,居民对公共服务满意度的评价主要涉及财政资源配置决策、各种公共品生产绩效以及公共服务发展水平和结构等方面。总体而言,云南省公共财政资金配置决策存在扭曲,对生产绩效和公众满意度均有负向影响,说明在现有技术水平和财力紧张的情况下,公共财政支出结构亟须优化,自上而下的供给模式无法适应居民需求,预算民主和透明有待进一步加强。就具体公共服务项目而言,义务教育生产绩效偏低,重复建设现象严重,居民对现有服务评价高;医疗卫生服务绩效和产出水平虽然较好,但是居民对治愈率、婴儿成活率等受益指标的反应却为负,说明供需结构不匹配,重在提高设备和人员质量;环境保护服务投入产出无效,且服务水平低,因而居民对其满意度评价为负;农林水事务生产绩效高,但是底子薄,因而居民受益水平有限。

由此可见,推进当前云南省公共服务均等化进程的首要任务是完善预算管理制度,将盐津县乡镇“参与式”预算在全省逐步推广,发挥预算的民主性和透明性;其次,创新公共服务供给模式,降低市场准入门槛,引入先进的环境治理技术;第三,在经济新常态下,农林水事务应是今后重点发展和扶持的领域。

| [1] | 陈振明, 李德国. 基本公共服务的均等化与有效供给——基于福建省的思考[J]. 中国行政管理, 2011, (1):47-52. |

| [2] | 董少林, 蔡永凤. 农村校车服务有效供给:私人选择还是公共选择[J]. 财经科学, 2014, (6):133-140. |

| [3] | 伏润民, 常斌, 缪小林. 我国地区间公共事业发展成本差异评价研究[J]. 经济研究, 2010, (4):81-92. |

| [4] | 龚锋, 卢洪友. 城乡义务教育服务受益非均衡的实证检验——基于边际受益率的分析[J]. 财经科学, 2010, (11):116-124. |

| [5] | 刘华军, 张权, 杨骞, 等. 中国基本公共服务的空间非均衡及其与地区经济差距的关系[J]. 经济与管理评论, 2014, (2):53-59. |

| [6] | 续竞秦, 杨永恒. 地方政府基本公共服务供给效率及其影响因素实证分析——基于修正的DEA两步法[J]. 财贸研究, 2011, (6):89-96. |

| [7] | Anselin L. Spatial econometrics: Methods and models[M].New York:Springer Science & Business Media, 2013. |

| [8] | Chakir R, Parent O. Determinants of land use changes:A spatial multinomial probit approach[J]. Papers in Regional Science, 2009, 88(2):327-344.[1] 陈振明, 李德国. 基本公共服务的均等化与有效供给——基于福建省的思考[J]. 中国行政管理, 2011, (1):47-52. |

| [2] | 董少林, 蔡永凤. 农村校车服务有效供给:私人选择还是公共选择[J]. 财经科学, 2014, (6):133-140. |

| [3] | 伏润民, 常斌, 缪小林. 我国地区间公共事业发展成本差异评价研究[J]. 经济研究, 2010, (4):81-92. |

| [4] | 龚锋, 卢洪友. 城乡义务教育服务受益非均衡的实证检验——基于边际受益率的分析[J]. 财经科学, 2010, (11):116-124. |

| [5] | 刘华军, 张权, 杨骞, 等. 中国基本公共服务的空间非均衡及其与地区经济差距的关系[J]. 经济与管理评论, 2014, (2):53-59. |

| [6] | 续竞秦, 杨永恒. 地方政府基本公共服务供给效率及其影响因素实证分析——基于修正的DEA两步法[J]. 财贸研究, 2011, (6):89-96. |

| [7] | Anselin L. Spatial econometrics: Methods and models[M].New York:Springer Science & Business Media, 2013. |

| [8] | Chakir R, Parent O. Determinants of land use changes:A spatial multinomial probit approach[J]. Papers in Regional Science, 2009, 88(2):327-344. |

| [9] | Griffiths S. The public services under Gordon Brown-similar reforms, less money[J]. Policy Studies, 2009, 30(1) : 53-67. |

| [10] | Liu A, Folmer H, Oud J H L. W-based versus latent variables spatial autoregressive models:Evidence from Monte Carlo simulations[J]. The Annals of Regional Science, 2011, 47(3):619-639. |

| [11] | Murdoch J C, Sandler T, Vijverberg W P. The participation decision versus the level of participation in an environmental treaty: A spatial probit analysis[J]. Journal of Public Economics, 2003, 87(2):337-362. |

| [9] | Griffiths S. The public services under Gordon Brown-similar reforms, less money[J]. Policy Studies, 2009, 30(1) : 53-67. |

| [10] | Liu A, Folmer H, Oud J H L. W-based versus latent variables spatial autoregressive models:Evidence from Monte Carlo simulations[J]. The Annals of Regional Science, 2011, 47(3):619-639. |

| [11] | Murdoch J C, Sandler T, Vijverberg W P. The participation decision versus the level of participation in an environmental treaty: A spatial probit analysis[J]. Journal of Public Economics, 2003, 87(2):337-362. |

2015, Vol. 41

2015, Vol. 41